一个祖辈生长在大别山上的普通青年

一个耗资百万收集大别山农耕用具

一个十年跑遍大别山的山山水水,办起全省首家民营民俗博物馆,他梦想让历史农耕文化得到传承,而今他遇到前所未有困难……

荆楚网专稿(记者王成钢 通讯员王峰)从浠水县城出发,顺着浠水河往上走,开车约五分钟就到了清泉镇花凉亭村的一个小山岗上。老远就看见山顶有一栋红砖瓦房,屋顶插着一面红旗。这就是传说中的大别山民俗博物馆。

大别山民俗博物馆的主人邹又新

一个身材魁梧、留着平头、精神抖擞的青年站在门口热情地迎接了我们。来之前就早有耳闻,他就是这里的主人、36岁的退伍军人邹又新。小邹很快当起了讲解员,他指着刷有老宣传标语的红砖瓦房说,“这是村里废弃的小礼堂,八大间,有几十年的历史了,我租过来当临时仓库。”

房子门口的空地上,摆了不少石磨、石锁、石礅、石碾、石槽、石雕等石器。小邹说,这些东西耐磨损不怕风吹日晒,且笨重不怕偷,所以露天存放。他站在一个直径约2米的碾磨前说,“前几年巴河修大广北高速公路时,发现它被深深地埋在土中,得知消息后,我立即赶到现场,请施工的钩机挖出来,不小心弄破了个缺口。这种规格形制的碾磨在当地很少见,只有大户人家才用得上。因为有几吨重,仅搬运费花了2000元。”还有一个直径约4米的石碾槽,据说来自团陂山区,埋在耕地下面几米深,挖出来的时候,共十截,加上轴盘、碾砣,非常齐全。后来在其它地方虽然也见过,但很少有齐全的。

各种石器

走近大门时,小邹指着门头的牌匾自豪地说:“这是《中国文化报》原社长、总编辑马畏安先生回乡参观时题的!”原来,2010年,年近八旬的老先生,饶有兴致地在这里欣赏了三个多小时,边看边说,兴奋不已,直到天黑。他不住地赞叹:“了不起,了不起!”离开时,他应邀欣然题字:“大别山民俗博物馆”。

进了大门,一股潮霉味扑面而来,给人的第一感觉就是满目沧桑。里面是一个大厅,地面上堆摆的、四周墙壁上挂的,到处都是过去生产生活用的老物件,令人眼花缭乱。叫得出名的有木犁、箩柜仓、风谷车、独轮车、水车、花轿、老式床,小孩用的跻桶、家椅、摇窠等,这些旧东西一下子勾起了参观者童年的回忆。即使是出生在农村,但很多东西见都没见过,更叫不出名字。小邹说,这里的东西,分农业生产、生活日用、手工业、娱乐、工艺服饰、祭祀等10大类,大小器物有一万多件。每一件器物,都有一个故事,都能讲出个子丑寅卯来。

小邹指着一个竹器作的物件问我是什么?我答不出来。他说这叫“砻子”,到目前为止,是大别山区唯一发现的一只“竹砻子”。它是解放前农民碾米去谷壳的工具,不光是我没见过,就连很多五六十岁的浠水人都没见过。谈起“砻子”,小邹的话匣子打开了:“有一次,听说关口镇一个山村里有一个竹‘砻子’。我知道这个信息后很兴奋,因为过去听人说过这种工具,但是一直没有找寻到。事不宜迟,我立即动身出发。第一次去,翻越30多里山路,向村民打听时,多数人摇头连‘砻子’的模样都不知,只有一个年纪大点的村民说山上有位孤老家好象有过。我又往山上爬,气喘吁吁找到那位老人的独角楼时,铁将军把门,一条大狼狗猛冲出来,撕破了我的裤子,咬破了小腿。这是他在收藏的路上第三次受伤,前两次一次是摔了一跤手腕韧带拉伤,另一次也是被狗咬伤。现在他是谈狗色变。这一次受伤后,在家治疗了一段时间。半个月后,一直念叨竹‘砻子’的我又上山去了。这次特意带上一支又长又结实的打狗棍。幸运的是,那位老人在家。一进老人家门,我就左顾右盼,很快就发现门旮旯里的竹砻子。我喜不自胜,和老人攀谈起来。老人告诉我竹砻子的制作和使用的诀窍,以及后来的轧米机是如何从中发展的。我听得津津有味,并且记录下来。老人见我是真的喜欢这东西,自己留着又没用,就送给了我。我塞给老人500元钱,请来两个村民把竹砻子抬下山去。那一天,我从来没有这样高兴过,不由得哼起了《打靶归来》这支歌。”

侧身、踮脚,穿过层层老物件堆,来到一具庞大的木油榨前,旁边还有一幅直径约8米的木碾槽。这我见过,是用来轧籽油的。听小邹介绍,这套设备大大小小的部件加起来有百多件,现在基本收集齐全了。小邹如数家珍地讲解起了工艺程序:“先将油菜籽、棉籽放在碾槽里,用牛拉着铁磙转圈反复碾压成粉。再将粉蒸熟后用稻草包裹起来填装成饼,放入榨腹中,通过不断地加楔子和外力撞击,让油一滴滴地榨出来。”小邹说起油榨的来历:“原来放在一个村老油坊里,房子年久失修,垮了一半,附近的村民准备劈了当柴烧,恰巧路过那里,就买了下来。这是一株枫树锯成两半做成的,上面隐约可见清嘉靖字样,有100多年的历史了。象这样的油榨我共收藏了5具,其余都是应急措施,就地保护。一方面是无处放置,一方面是有的油坊改成了民房,门太窄,除非拆墙否则运不出来。过去,浠水县有个垸的木匠专门打造油榨,人称榨博士,前几年还有几个,现在老木匠都不在了,只剩一位70多岁的谈博士,年轻人也没人愿意学这门手艺。幸好,我记录了些资料。小时候,经常听大人说起油榨的神奇传说,因为它是百年古树,加上吃了几十几百年的油,久炼成精,每逢连雨涝灾,会发出沉闷的呻吟声,甚至会撞毁房屋随洪水而去。这样的传说,我搜集了不少,将来有机会可以出版个集子。”

大厅旁边的一间小屋子里,专门存放传统服饰、布贴、木屐、绣花鞋、剪纸等工艺品。10多件长袍青衫、满大襟褂挂在墙壁上。小邹说:“有几件衣服是清末的,这种衣服珍稀之处在于其布料和染色工艺几乎绝迹。有次在乡下逛悠时,碰到一位90多岁的老太太过世,后人准备按风俗将老人的衣服及其保存的母亲的衣服一起烧掉。我当时不顾礼节,苦口婆心地劝说对方卖给我。这件事钱不是问题,关键是要改变农村的传统观念很难。最终说服了对方。我说,老人的衣服永久珍藏在民俗博物馆,是对她最好的纪念,你们后人随时可以来参观,我也会注明捐献人。”小邹还说:“我曾在和一些老人交谈中了解到浠水民间曾有一种 “灰染”,酷似蜡染。老人们说制作过程基本是:将牛皮打磨薄,按需要的花样镂空,再将镂空的牛皮铺在土布上,用调制好的灰浆刮在牛皮上,土布镂空的地方就涂上了灰浆,可以防着色,再将布取出放入染缸,涂了灰浆的部分保持原色,没有灰浆的部分就是镂花模样,一块花色漂亮的布就染成了。”小邹的朋友、退休工人瞿师傅补充说,“邹馆长对灰染十分感兴趣。我曾陪他寻找土布染色手工艺人。在浠水县走访了十多个村庄,和十几位老人座谈,结果技术都是传自邻县团风,仅发现几件染布用的石器。我们先后赶到织布业曾经鼎盛的团风林家大湾、回龙镇等地,先后探访几个布厂和曾经的作坊,都说早就没人染土布了,当时染印的工具和配方早已失传,掌握这种手工技艺的人也没有了。对此,他感到十分惋惜。”

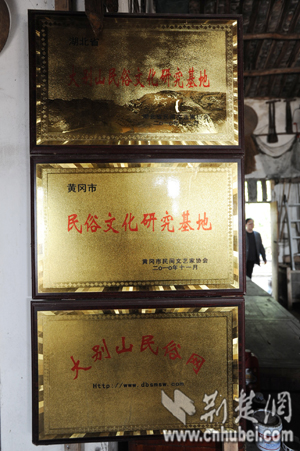

大厅的墙壁上挂了几个铜牌子,团省委颁发的“湖北省红领巾实践教育基地”、省民间文化艺术协会颁发的“湖北省大别山民俗文化研究基地”、浠水县非物质文化遗产保护中心颁发的“民俗实物基地”等等。小邹手里还拿着一份彩色复印的湖北省文物局文件“关于设立浠水县大别山民俗博物馆的批复”给记者瞧。省文物局前来检查验收时,对邹又新的做法和成果大加赞赏,突破常规同意批准设立,成为全省首家民营民俗博物馆。小邹清楚地记得,2010年9月20日,拿到批件。他捏着那张红头文件,就像一个要解决户籍问题的人拿到户口本,8年的甜酸苦辣一下子涌上心头。他驾车回到农村老家,在老父亲的坟头大哭了一场,他终于可以告诉父亲自己取得了成功的第一步。小邹说,“各级领导和有关部门给予了高度重视和无私帮助。省文化部门领导,黄冈市长刘雪荣,浠水县委书记周勇、县长吴烨等多次来这里参观视察,指导工作。”陪同的新闻科王科长说,“邹又新的事迹得到社会的关注和认可,他被评为黄冈市2010年首届十大新闻人物,2011年不久前又被推选为市县两级政协委员。大别山民俗博物馆的建设已列入黄冈市十二五规划‘六大重点文化工程’,12月12日开幕的黄冈市第四次党代会也将其写入工作报告。”

民间博物馆一角

民间博物馆一角

民间博物馆一角

民间博物馆一角

游客体验

走出馆门,在门外的小山上散步。只见到处是梅花、桂花、紫薇、紫藤、狗刺、樟树等风景树,盆景也不少,明显十分拥挤。小邹说树长大了,没地方移栽。一处宽敞的地方搭了座戏台。王科长介绍,这是今年浠水县油菜花旅游节时搭建的。当时县里组织活动,邹又新主动要求加入民俗文化元素,民间剧团、节目选取、活动经费等所有工作由他自愿承担。结果,这里成了油菜花旅游节的重要景点,人们在游览油菜花的同时,参观了民俗器物,饱赏了蚌壳精、采莲船、哦呵腔、《团陂街》、哭嫁等鄂东民俗文化节目。邹又新有个愿望,就是整合民间文艺人才,成立民俗剧团,用文艺的形式传承民俗文化。

时间关系,我们结束了粗略地参观。坐在门外的石礅上,小邹似乎心事重重。“我的想法是,依托现有的万件民俗器物藏品和储存的近万株花卉苗木,找一个城郊有山有水的地方,建一个民俗博物馆和一个民俗风情园。前者是公益性质,以收藏保护为目的,体现教育传承功能;后者是经营性质,以复制品展示、加工、销售、互动为目的,实现娱乐旅游功能,达到以风情园养博物馆。”“然而,十年过去了,我也收获,也有些累。一是资金上的压力非常大。这些年东收西藏,耗费了100多万元,包括借钱几十万。十年前,我有几十万元,当时一起的朋友从事房地产、餐饮业、销售代理等行业的,现在都成了不大不小的老板,而我成了负翁。二是精力消耗大,东奔西走,风餐风宿露,几次受伤,身体毛病不少。三是器物保存压力大。房子结构差,年久失修,说不定什么时候跨塌。山上杂草丛生,清明祭祖最容易惹发火灾,年年出现险情。遇上这两种情况,就可能功亏一篑、毁于一旦。还有,无条件保存修复,导致腐朽、虫蛀。”“现在最大的瓶颈是土地,而不是资金。已经有几个实力老板前来考察洽谈,兴趣很浓,他们出资金,要签意向协议,我暂未同意,因为项目选址尚无着落。我自己融资也不是难事,许多朋友都表示支持这个事。”

离开时,小邹要求我在参观来宾登记簿上签名。他说,收藏以来,一直坚持免费开放,每年都有上万人,许多单位、学校组织干部学生集中前来参观,武汉也有不少民俗爱好者前来参观摄影。可惜因达不到展览条件,而无法落实上面的免费开放扶持资金。 “十七届六中全会报告出来后,我反复学习了很多遍,我感到说到我心坎上去了,我相信我的春天就要到了!”小邹转而开心起来。

传统文化是中华文明得以延续的核心凝聚力所在。我相信并祝愿小邹的事业会迎来一个新的起点。

移动:

湖北手机报:发送 HBSJB 到 10658000

楚天都市手机报:发送 CTDSB 到 10658000

湖北惠农手机报:发送 HBHN 到 10658365

电信:

湖北早晚报:发送 CZW 到 1065970107

湖北早晚报短信版:发送 88 到 1065970100

天翼健康生活手机报:发送TYJK到1065926858

联通:

联通手机报-湖北日报:发送 HB 到 106558666

联通手机报-楚天都市报:发送 Z 到 106558226

联通手机报-楚天金报:CT 88 到 1065970100