编者按:今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,97岁的华中师范大学教授、著名农村问题专家张厚安专门撰写文章,回忆抗战期间自己条历的那段难忘的难童生活岁月。点滴往事,感人至深,也真实反映了抗战期间中国人民遭受的苦难和不屈的精神。本篇为第二篇。

文 / 张厚安

我1942年夏离开绍隆寺[北泉慈幼院就在寺内]去长寿国立十二中;抗战胜利后,1946年复员回到武汉至今已半个多世纪。七十年多来,无论是学习、工作或生活习惯方面,时时刻刻都感受到三年慈幼院的生活对我人生的影响。原来在绍隆寺,“慈幼院的那段生活已经给我们‘北慈人’打上了深深地、不可磨灭的烙印”。

北泉慈幼院所在地绍隆寺的“山门”(作者离开慈幼院50年后摄)

北泉慈幼院绍隆寺全景

解放后,因各种机会,我有幸能多次重返绍隆寺。重庆市委、市政府有关部门的同志,华中师范大学我的一些同事和学生,我的家人,还有廖适清、杨绍谦等同学都先后和我一同重游过绍隆寺。在那儿,我们一块回忆往事,讲述慈幼院的故事并寻找童年时代生活的痕迹,重温儿时的梦。

我每次到四川必到重庆,到重庆则一定要去绍隆寺,一直到目睹慈幼院旧址庙宇的坍塌。关于慈幼院的往事,我不知已经对人讲述过多少遍,至今仍津津乐道。我怎么能忘怀这些往事呢?!当我在武汉、北京、重庆、成都、南京、长沙各地与慈幼院同学欢聚时,大家一次次地唱《北慈院歌》,共同回忆往事,特别追忆我们亲爱的周之廉院长、老师和同学们。

慈幼院绍隆寺俯视图

从沙市到北泉慈

1938年武汉失守,为了不做亡国奴,我们兄弟姐妹一行六人由武汉辗转来到沙市,进入世界红卍字会难童收容所。从这时起,我们就成了难童。在沙市住了不到一个月,由冉老师带队送我们一行几十个孩子去四川后方。在轮船的甲板上,冉老师指挥我们唱《中华民族不会亡》的抗战歌曲。“奋斗抵抗、奋斗抵抗,中华民族不会亡……”的歌词至今未忘。轮船先到宜昌。为躲避飞机轰炸,船又转到宜都呆了一个星期。就在这时,我发高烧,在船上病了一个星期。随后,船又西行到达万县(现改称万州),冉老师带领我们来到万县王家岩慈幼院。记得下船那天,风雨交加,我们一身淋得透湿,冒雨前进。这也是我们这一群十岁左右的孩子,离家后遇到的第一个考验。王家岩在一个很高很高的山寨子上。我们拖着疲惫无力的双腿,不知爬了多少坎坎,才爬上那望不到尽头的悬崖陡壁的顶端。第二天雨过天晴,我第一次用皂角在河沟里去洗衣服,当然,这时既不知道如何使用皂角,也不可能洗干净衣服上的黄泥。但毕竟是自己洗了自己的衣服。在王家岩慈幼院,我们被分到各个年级学习。时间不长,我们又被送往重庆。解放后,我多次路过万县,始终未打听到“王家岩”在何方。

在重庆,我们被送到神仙洞难民收容所。时值五月,天气已很热,敌人的飞机经常来轰炸。由于打了防疫针,膀子很疼,没去防空洞,我们就躲在附近当时财政部前面的一片树林里。飞机投弹后的一片火海、敌机机枪扫射和我方的防空弹发出的满天闪光和响声令人生畏。好像那些子弹就要落到自己身上了,于是把头抱得紧紧的。

难民收容所每天开两餐干饭,每餐只有一大筲箕饭,筲箕刚一搬到桌上,饭就被大人(难民)一拥而上“抢得”一干二净。我们这些孩子(难童)只能等大人离开后拾得一些,剩饭,当然也就无法果腹。无奈,只好到厨房借只水桶和一条扁担,两个人到江边抬水到街头卖。每天卖水可得二百文一枚的铜板数枚。等到傍晚,专门有人从餐馆将收拾的残菜剩饭煮热后挑来神仙洞卖时,就用卖水得来的铜板换碗汤饭吃。这在当时,对我们来说已是一种莫大的享受了。像这样的事又怎么能忘记呢?解放后去重庆时,多次寻找过神仙洞未果。好像是1992年冬,我由重庆的朋友陪同再次专门去寻找神仙洞。最后,地方是找到了,那里的街道、环境变化不大,过去的印象还依稀可见。但是神仙洞那个院子、那幢房子、那个洞已无影无踪了。

在神仙洞住了约一月余。我们就被送到北碚北温泉绍隆寺北泉慈幼院——战时我们的“家”。

“人在苦中不知苦”

经过沙市、宜都、万县、重庆,最后到达北碚北温泉绍隆寺。数月的经历,使我们亲身受到了战难的洗礼。到了北泉慈幼院,我们很快习惯了那儿的一切。我们爱院长、爱老师、爱同学;我们爱学习、爱劳动、爱那里的一切……我们爱这个新“家”和这么多来自战区的兄弟姐妹。我们庆幸能生活在北温泉、缙云山这样一个幽美的环境中。在战争的年代里,北泉慈幼院——这个新家不仅给予了我们很好的教育、无比的温暖和爱,而且还给予了我们走向社会所必须具备的“吃苦耐劳”“勤俭朴素”“坚韧不拔”“自力更生”“克服困难”的奋斗精神。

在北泉慈幼院,我被分到四年级学习。当时同班同学今天还有联系的有:廖适清、丰顺烈、穆耀洪、李戊寅、骆必荣、李盘新、刘述英等人。由于老师的精心教导和我们的刻苦努力,学习成绩都很好。在慈幼院,我们不仅要自己洗衣、洗被,自己种菜、种瓜,而且还要抬煤、抬米。劳动是我们生活中的必修课。劳动虽然很多,很辛苦,但是我们的感觉是“苦也甜”。“上山抬黑的(煤)、下山抬白的(米),上山打豹儿、下山打疤儿(指绍隆寺主持)”的顺口溜就反映了当时我们对生活的乐观情绪。

正是在慈幼院,我第一次生了疥疮、第一次患了砂眼、第一次生了瘌痢。当我第一次在衬衣上发现一排排白色而发亮的小虫子——虱子时,真吓了一大跳。还有我们和臭虫作斗争的那些场面至今还记忆犹新。由于条件艰苦、营养不良、不少同学患病。有一次我患上严重的痢疾,一天上厕所几十次,由于没有手纸,把垫絮几乎扯去了半截。而当时,我并不知道自己患的是什么病,没有吃药,慢慢地拖好了。

慈幼院所依靠的盐务总局经费来源逐渐断绝。慈幼院的生活越来越困难,有时饭也吃不饱。但是,全院师生都能坚强地面对战时环境下遭遇到的一切, 去战胜所有的困难。当时,我们也有自己的乐趣:踢毽子、打弹子、游泳、爬山……几乎个个都是能手。1995年我与瘳适清同学重游绍隆寺时,还发现了当年我们用来磨弹子的一块石头,石头上磨出的一条条深深的磨槽印痕还清晰可见。见到那块石头,重温儿时的苦、乐,怎不令人思绪万千。1998年5月4日与邱月杭、瞿诚柱、盛明梁等同学再次欢聚绍隆寺时,昔日的庙宇、殿堂都已拆毁,新规划建设的绍龙道观正在加紧施工。我们还看到那块磨弹子的石头仍在原处。我曾向适清、诚柱建议把那块石头保存起来。但愿那块曾在我们生活中苦、乐相伴的见证物没有丢失。

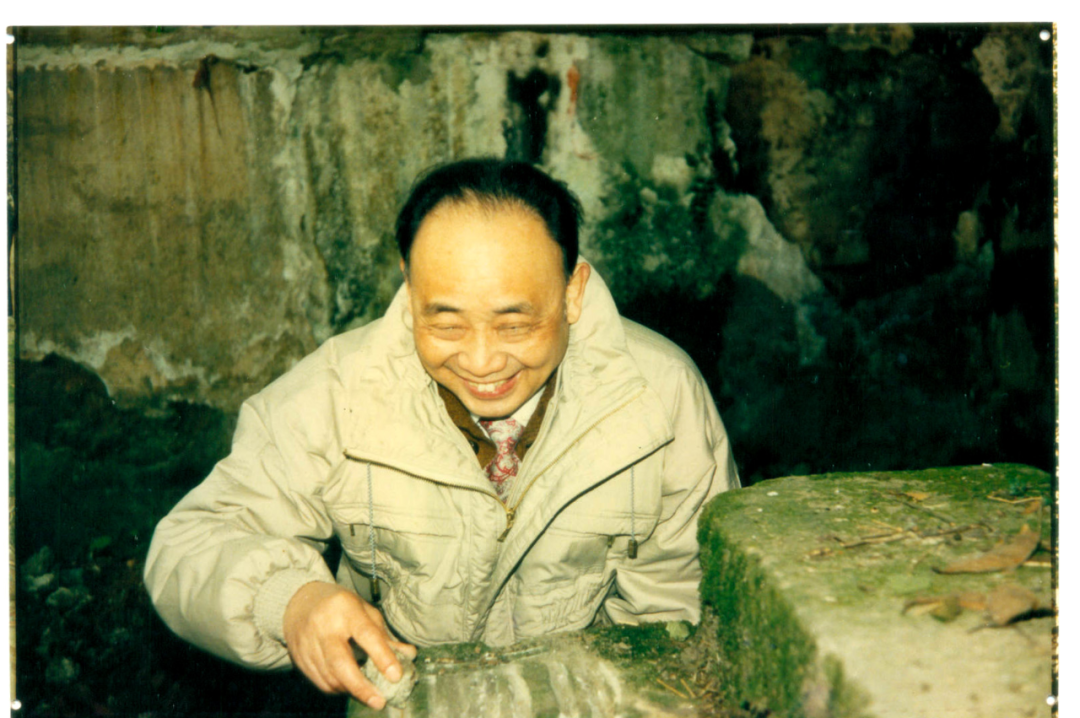

作者拿起一块小石子在石槽上磨弹子,重温80年前儿时的梦

慈幼院三年生活期间,我从来没有“苦”的感觉,也没有哭过鼻子,这大概就是“人在苦中不知苦”吧!这是为什么?这是因为在慈幼院里,同学们、老师们是“有福同享”、“有难同当”;是因为在这个“师生成一体”的大家庭里,大家都一样。不管别人怎么看我们,怎么说我们,我们从不自暴自弃。相反,我们充满了自信并自认为是国家未来的栋梁。可是,到读中学后,这种感觉很快就改变了。这是因为中学的同学,家庭环境大不一样,经济条件相差悬殊,贫富不均带来的差别处处感受到。这时,也就更加想念慈幼院,想念我们敬爱的周院长,想念慈幼院的老师和同学。

最不能忘记的人和事

1939—1942慈幼院三年生活期间的一点一滴都值得我去回忆、去重温、去思考。但是,有些人和事则是记忆中最深、最深的。正是这些最深的记忆在我脑子里又常常浮现出当年慈幼院一幅幅生动的画面。

对我影响最深,在我一生中思念最多的当然是我们敬爱的周之廉院长。我还清楚地记得她对我们训话时的情景。她教我们的颈部运动操,我至今还坚持在做。我还记得她给同学们分食孔祥融生日蛋糕的场面。一个大蛋糕,她平均地分给每个同学。虽然每个人只能分食到很小很小一块,但是大家所感受到的家庭温暖、母爱和幸福则是无法估量的。苏邦华同学生病了,浮肿不消,同学们担心,院长更是着急,她特别关照要加强对邦华同学的营养。我记得她曾经告诉我们,有一次为慈幼院筹款,在重庆过江时,跳板压断了,大家都落了水,而她因会游泳幸免于难。结合这件事,她鼓励我们学游泳。我怎么也不能忘怀,她用自己微薄的收入买来鱼肝油为同学们治疗夜盲眼的事。我们排着队,顺序地来到院长房间,一人分食一匙鱼肝油的情景就像发生在昨天。是院长想尽一切办法为我们治疥疮、砂眼和瘌痢。我们小学毕业后,能顺利的到中学读书也是由于她从教育部为我们争得了贷金等等。正是因为有周之廉院长和我们在一起,我们才更加有信心、有勇气去面对一切困难,才更加热爱劳动、努力学习去迎接未来。在任何时候,只要想到院长,我们就感到温暖和力量。院长的言传身教对我们每一个慈幼院同学影响至深,她为我们奉献了自己的一切。

作者和夫人何允湘在周之亷院长纪念碑前

在慈幼院,与我们苦乐与共、朝夕相伴的郑金章老师给我留下了难忘的记忆。无论是寒天、酷暑,每天清晨起得最早的是郑老师。他朝气勃勃、无怨无悔、全身心地投入到救亡活动和慈幼院的教育工作中。每次劳动,无论是上山抬煤、还是下山背米,郑老师总是和我们在一起。当看到有的同学搬不起44.5斤重一袋的米包时,他就帮助同学把米袋扛上肩。当看到落伍的同学背米感到吃力时,他就用手中的竹棍帮助一起抬……有时背米、抬煤直到月亮东升时,我们的郑老师则总是走在队伍最后的一个人。

音乐老师余自定既教我们的音乐,又编歌剧组织同学演出。《卖菜献金》的歌词:“挑起担儿进城厢,今儿要把菜卖光,卖了菜钱捐国家,国家与咱保安康……”至今记忆犹新。是我们的音乐老师们丰富了慈幼院的文化生活。是歌声促使我们树立了抗战必胜的信念并鼓舞着我们去战胜困难。歌声与读书声在深山古寺里回响,它提示着人们,这里乃是一所“烽火摇篮。”正是因为慈幼院先后有一批优秀的音乐老师,所以才培养出了像刘天林、杜麟、陈忠明、阿克俭、陈光明、赵维俭、盛明亮、盛明耀……还有已去世的周华林等一批音乐人才。

张白璐老师是三年里我留有最深印象的女老师。她年青漂亮,充满了朝气与活力。在当时艰苦的环境下,她的乐观精神感染着我们每个同学。张白璐老师后来生活在台湾直到去世。

周颖老师是保育主任。周老师对我们要求严格,同时充满了爱。有时一天劳动后,在晚餐前,她常常对我们训话,表扬好人好事,批评不端行为,对一天的情况作一个小结。我曾几次见到她,在武汉、在北京、在她家里、在北京邮电医院聂绀弩先生(她的丈夫)的病榻旁。因此有机会了解到她和聂老的一些遭遇和情况。我同时还怀念当时照顾我们生活的许多保育老师。

三年慈幼院生活,我有许许多多忘不了的人和事。我不能忘记曾在一个床位上睡觉的高长发同学(当时是两个人睡一个床位)。我不能忘记1942年去重庆考初中时住在廖适清家的那段日子。我当时患了疟疾,晚上睡在他家客厅里发高烧,白天则去参加考试。考完后,我又找到重庆红十字会住了两天才回院。我不能忘记马朝志、刘天林、丰顺烈、杨德盛、杨先知、胡顺利、罗基炎等等这些在当时有影响的同学的名字。我还记得有一次,胡顺利与罗基炎打架,从山坡上滚到山坡下,两人都受了伤,在慈幼院所引起的震动。我不能忘记在温泉游泳.去乳花洞寻找乳花石和我们磨得非常精美的乳花石印章和弹子。我不能忘记女同学们为我们每个人做的那双布鞋,这也是在慈幼院我穿过的唯一的布鞋(平时都是赤脚,草鞋也是很宝贵的)。我不能忘记《苦儿努力记》那本小说中的主人翁路美和他对我的影响。我不能忘记在小溪洗衣、洗被和游泳。我不能忘记两个人抬着八十多斤煤炭,赤脚走在小路、石梯上,踩着骡粪、马粪与雨水混成的、令人恶心的浆糊糊的情景。我不能忘记夜半起床参加轮流的打更、紧急集合,我特别不能忘记躲飞机和追悼张自忠将军在北碚遭到轰炸的情景。我还不忘记缙云山的竹林和缙云寺的钟声,不能忘记绍隆寺“山门”外的两棵白果树和‘山门’内的那四棵桂花树……

慈幼院同班同学,第二排右起第四人就是作者(摄于1940年)

“永远做雪里送炭的人”

在慈幼院的三年期间,我先后见到了国民党和国民政府当时的许多党政要员,如孙科、于右任、冯玉祥等。

冯玉祥将军当时就住在缙云寺。据说是被当局软禁在那儿的。缙云寺与绍隆寺相距不远,因此我们有机会多次见到冯将军。他在演说中经常指责国民党军人,说他们穿着一身二尺五(指国民党军人上衣二尺五寸长)到处欺压老百姓。有一次他嘴上发炎,擦了一些白药膏,在绍隆寺大殿前对我们演说时,我们还以为他长了白胡子呢。

有一个夏天,天气很热,周院长指示送些西瓜给冯将军吃。于是,派了六位男同学抬了一大箩筐送到缙云寺。看到慈幼院的孩子,冯将军像见到老朋友一样的高兴,连连向同学们打招呼。我们说明了来意,并告诉冯将军这些瓜是我们自己生产的,希望能给将军解暑。在临别时,有一位同学拿出了一大张白纸要求将军题词。将军一看有六位同学.于是把纸裁成六张,然后给每个人写了一张。题词的内容,至今我还清楚地记得:“希望您们永远做雪里送炭的人”。并签上他的名字,盖上冯玉祥的大印。

今天,绍隆寺的庙宇已不复存在了,但是那段往事将永远留在我记忆里,留在抗日战争的历史中……

稿源:荆楚网(湖北日报网)

责编:丁玥