编者按:今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,97岁的华中师范大学教授、著名农村问题专家张厚安专门撰写文章,回忆抗战期间自己条历的那段难忘的难童生活岁月。点滴往事,感人至深,也真实反映了抗战期间中国人民遭受的苦难和不屈的精神。本篇为第一篇。

文 / 张厚安

今年是抗日战争胜利80周年。在这个值得纪念的日子里,我这个年近九旬的老翁,以抗战时期一个‘难童’的名义,根据亲身的经历,来回忆这段历史,并以此献给今天在和平幸福生活中成长的新中国小朋友,特别是献给湖北省和武汉市的小朋友。

沙市收容所的“难童”

当全面抗战进入第二个年头,大片国土沦丧,大批逃难儿童离乡背井并大量聚集鄂西之际,为了抢救战区儿童,世界红万字会沙市分会成立了慈幼院。沙市慈幼院实际上就是一个难童收容所和转运站。今天,在荆州市档案馆材料的记载中还清楚地可以看到从1939年春到12月28日所收容的七批难童共287人(不含第六批)的名单。武汉失守后,我也成了难童,被沙市慈幼院收容。当时,沙市慈幼院在《告比邻战区小朋友家属书》的布告中写道:“现在劫难日亟,战祸演进已到大家身边了,你们知道长途跋涉、扶老携幼的痛苦么?幼小儿童,既无强健的体力,又乏交通工具怎么办呢?现在我们本着慈善的宗旨,组织了慈幼院来收容难童,就是来解决你们的负累,又可以使他们得到读书的机会……”当时被收容进来的有华北、华东各地沦陷区的儿童,但更多的是湖北和华中新沦陷区的儿童。被送到这里的儿童,战难已经给他们带来了无穷的痛苦,大家聚到一起都诉说“日本鬼子”的残酷暴行和自己家庭的痛苦遭遇。

我也是在祖父被日军枪杀后噙着泪水、怀着仇恨逃出家乡来到沙市的。在沙市住了不到一个月,由一位年青的冉老师带队,送我们这一批共30个孩子去后方。在轮船甲板上,冉老师指挥我们唱抗战歌曲。“奋斗抵抗,奋斗抵抗,中华民族不会亡……”的歌词至今未忘。轮船为了躲避敌机轰炸在宜都停了一个星期再继续西行,最后到达万县慈幼院。记得在船到万县的那天,风雨交加,我们一身淋得透湿,冒雨前进。这也是我们这群十岁左右的孩子,离家后遇到的又一个考验。万县慈幼院在一个叫王家岩的很高、很高的山寨子上。我们拖着疲惫无力的双腿,不知走了多少路、又爬了多少坎,才爬上那个望不到尽头的悬崖陡壁的顶端。第二天,雨过天晴,我第一次用皂角到溪沟里去洗衣服。当然,这时我既不知道如何使用皂角,也不可能洗干净衣服上的黄泥。但毕竟是自己洗了自己的衣服。在万县王家岩慈幼院时间不长,我们又被送往重庆。解放后,我多次路过万县,但始终未打听到“王家岩”在何方?

重庆神仙洞的“难民”

到了重庆,我们被送到‘神仙洞’的一个“难民”收容所(大人、小孩都有),这样,我们也就成了小难民了。

神仙洞在长江边,离江岸不远有一座水上飞机场。我记得还看见过水上机场停的飞机。不过,这个机场后来一直未用。在神仙洞大门右侧不远就是当时国民政府财政部的所在地。在财政部前有一片树林。当时正值五月,天气已开始热起来,敌人的飞机天天来轰炸,我们有时未能去防空洞就跑到那片树林子里躲空袭。晚上,敌机投弹后的一片火海,机枪扫射和我方的防空高射炮弹发出的满天闪光和响声令人生畏。好像那些子弹就要落到自己身上了,于是把头抱得紧紧的。我记得有一次空袭后回到宿舍,发现一个睡四个人、有四层的架子床被敌机机枪子弹所打穿。

收容所的难民来自各敌占区,说话有着不同口音,可以说是南腔北调。难民都是没有组织、分散地来到后方的,神仙洞就是当时政府为他们準备的一个棲息地。我们这群难童的到来,给神仙洞带来了生气,也带来了困难。大人、孩子都有着同样的遭遇,彼此同情、相安无事。但是由于收容所的供应跟不上人员的不断增加,吃饭时又由于没人组织、维持秩序,经常发生争抢。在这种情况下,我们常常吃不饱饭。

难民收容所每天开两餐干饭,每餐只有两筲箕饭。常常是筲箕刚一搬到桌上,饭就被大人(难民)一拥而上,抢得一干二净,我们这些孩子(难童)只能等大人离开后拾得一些饭粒,当然无法裹腹。无奈,只好到厨房借一只小桶和一条扁担,两个人到江边抬水到街头叫卖。每天卖水可得二百文一枚的铜板数枚。等到傍晚,专门有人从餐馆将拾得的残菜剩饭煮热后,挑到神仙洞卖时,我们就用卖水得来的铜板换碗汤饭吃。这在当时,对我们来说已是一种莫大的享受了。像这样的事又怎么能忘记呢?

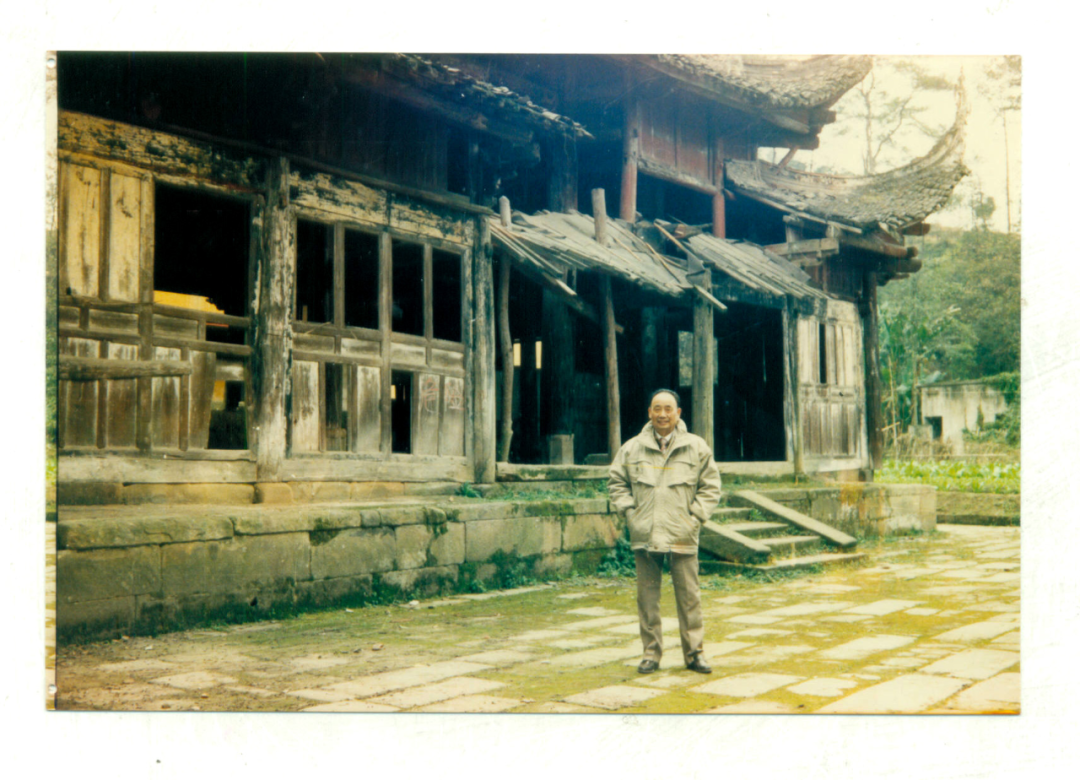

图为:作者站在80年前睡过三年觉的绍隆寺大殿前

解放后去重庆时,多次寻找神仙洞未果。1992年冬,在重庆朋友的陪同下再次专门去寻找神仙洞。最后,地方是找到了,那里的街道、环境变化不大,过去的印象还依稀可见。但是神仙洞所在的那个院子、那幢房子、那个洞已无影无踪。

在神仙洞住了一个多月,我们又被转送到位于重庆北碚、北温泉缙云山山上一座古庙“绍隆寺”的北泉慈幼院。从1939年——1942年,我在这里生活了三年多时间。

稿源:荆楚网(湖北日报网)

责编:丁玥