荆楚网(湖北日报网)讯(记者何鹏 林杉 通讯员余少芹 李浩)11月21日,由武汉市教育科学研究院主办的“以核心素养为指向的劳动教育‘师生共同课堂’构建与实践研究”专题教研暨课题研讨展示活动(第一场),在武汉市中法友谊小学举行。活动集中展示了武汉市特别是蔡甸区在劳动教育领域的阶段性探索与实践成果。

实践场域绽异彩 “生活力”扑面而来

一步入校园,蔡甸区各学校精心布置的劳动实践展示区便吸引了记者的目光。美食展台前,学生们亲手制作的糕点、饮品香气四溢,展现了他们对食材特性与烹饪火候的掌握。在版画、扎染、木工、掐丝珐琅等手工艺展位,学生们专注操作:版画讲究墨色深浅与方寸疏密;扎染呈现蓝白晕染与奇妙纹样;木工作品经过刨光打磨,体现榫卯巧构。这些成果是蔡甸区将劳动教育与地方文化、艺术审美、生活智慧深度融合的生动缩影,直观诠释了“劳动是最好的生活教育”。

蔡甸区教育局党委委员、副局长曹江林在致辞中介绍,近年来,蔡甸区始终紧跟国家教育战略,在武汉市教育科学研究院的引领与指导下,以劳动教育赋能教育高质量发展,将劳动课题研究作为核心牵引,系统性推进区域劳动教育改革实践。通过子课题实验校先行先试,依托课题研究深耕细作,全区劳动教育不仅破解了“落地难、形式化”的痛点,更实现了内涵式发展。

蔡甸有“千湖之区”的灵秀,更有“藕藏春秋”的匠心。蔡甸区奓山中心小学教师薛杨,带来一堂别开生面的微课研讨《“藕”遇美食》,让大家在藕香里,看见劳动与文化的双向奔赴。课堂围绕蔡甸特产——莲藕,引导学生从认知、制作到创意,全方位探索美食文化。这节课不仅是烹饪技能的传授,更是在“师生共同课堂”理念下,教师角色转变、学生主体性发挥以及跨学科融合的一次微观实践。

榜样分享探路径 “共同体”擘画新图

成果的涌现,离不开系统的顶层设计与扎实的校本实践。微题分享环节,三位来自一线的校领导分享了他们构建劳动教育“师生共同课堂”的探索与思考。

蔡甸区第六小学副校长余秀萍以《任务共设破边界:解锁生活力培养的真实实践场景》为题,详细介绍学校持续深化劳动教育改革,不断探索“劳动+”的融合教育新模式,进一步丰富劳动实践内容、创新劳动教育方法、完善资源深度融合,让劳动教育真正融入学生成长的全过程,助力学生成为具备良好劳动素养和较强生活力的时代新人,为培养担当民族复兴大任的时代新人贡献教育力量。

中法友谊小学校长王艳勤则聚焦于学生主体性的激发,在其分享《小先生”领航实践 激活生活力培养的同伴互助新生态》中,描绘了如何将陶行知先生倡导的“小先生制”创造性运用于劳动课堂。学生们从知识的被动接受者,转变为主动探索者甚至“小先生”,他们踊跃参与,为同伴示范学习路径,在教与学的角色互换中,不仅深化了技能掌握,更培养了沟通、协作与领导力。

长春街小学蔡甸分校副校长谢萍的分享《互评赋能,五育融合:构建以生活力素养为导向的劳动教育评价体系》则将焦点投向评价体系。学校基于核心素养,初步构建了以“六力”(如认知力、实践力、创造力、协作力等)为核心素养观测点的劳动课堂评价工具。这一探索旨在让劳动教育的效果从“模糊感受”走向“清晰可见”,不仅评价学生劳动成果,更关注其在劳动过程中素养的提升,并为教师的发展提供了清晰的指南。

专家引领明方向 “新范式”回应时代

享受武汉市政府津贴专家徐宜汉对展示活动进行了点评。他表示今天步入“生活力”实践场便被深深触动,并即兴赋诗,赞誉美食“鲜香萦绕醉心田”、掐丝珐琅“流光溢彩呈锦绣”。既肯定了孩子们的劳动成果,也道出了劳动教育在淬炼匠心、培育审美方面的深层价值。

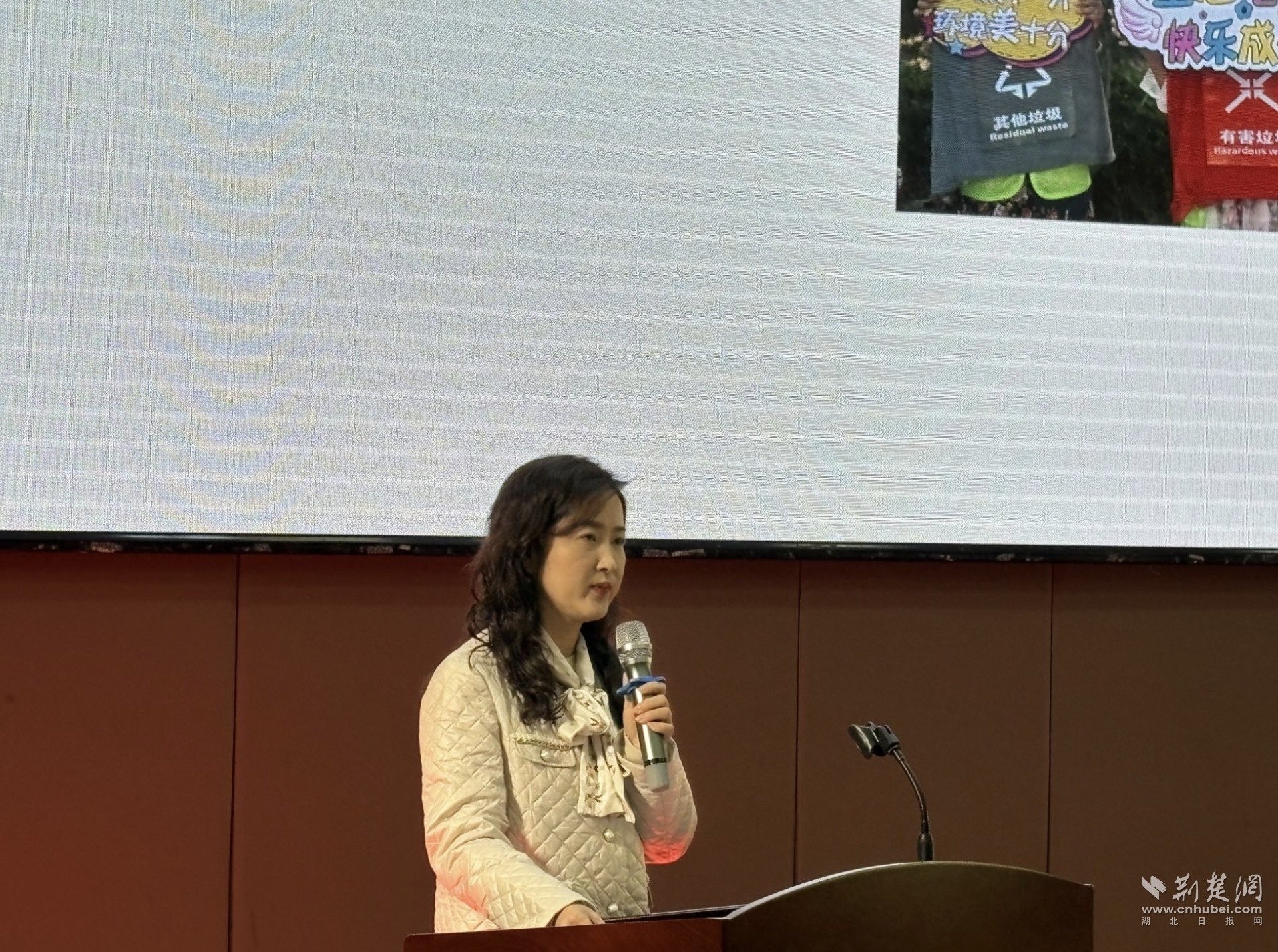

华中师范大学劳动教育研究中心主任陈冬新从理论建构层面进行了专业分享。她指出,本项研究的核心目标在于构建以“师生共同课堂”为载体的劳动教育课堂新范式。她强调了构建可操作实施模型与评价标准的重要性,并对“三师协同”机制和“六力”评价工具的探索给予了肯定,认为这些是形成可复制、可推广的蔡甸经验的关键所在。

“‘师生共同课堂’是对人工智能时代教育挑战的探索式回应。”武汉市教科院副院长、课题负责人谢琼就课题的进展与未来展望进行了系统阐述。她表示,在这一课堂中,教师角色从知识的传授者转变为引导者、促进者;学生可以成为“小先生”;而AI则可以作为“AI智能师”在需要时提供支持。目标是借助技术力量重构教学生态,最终建构一个多维互动的教育共同体。

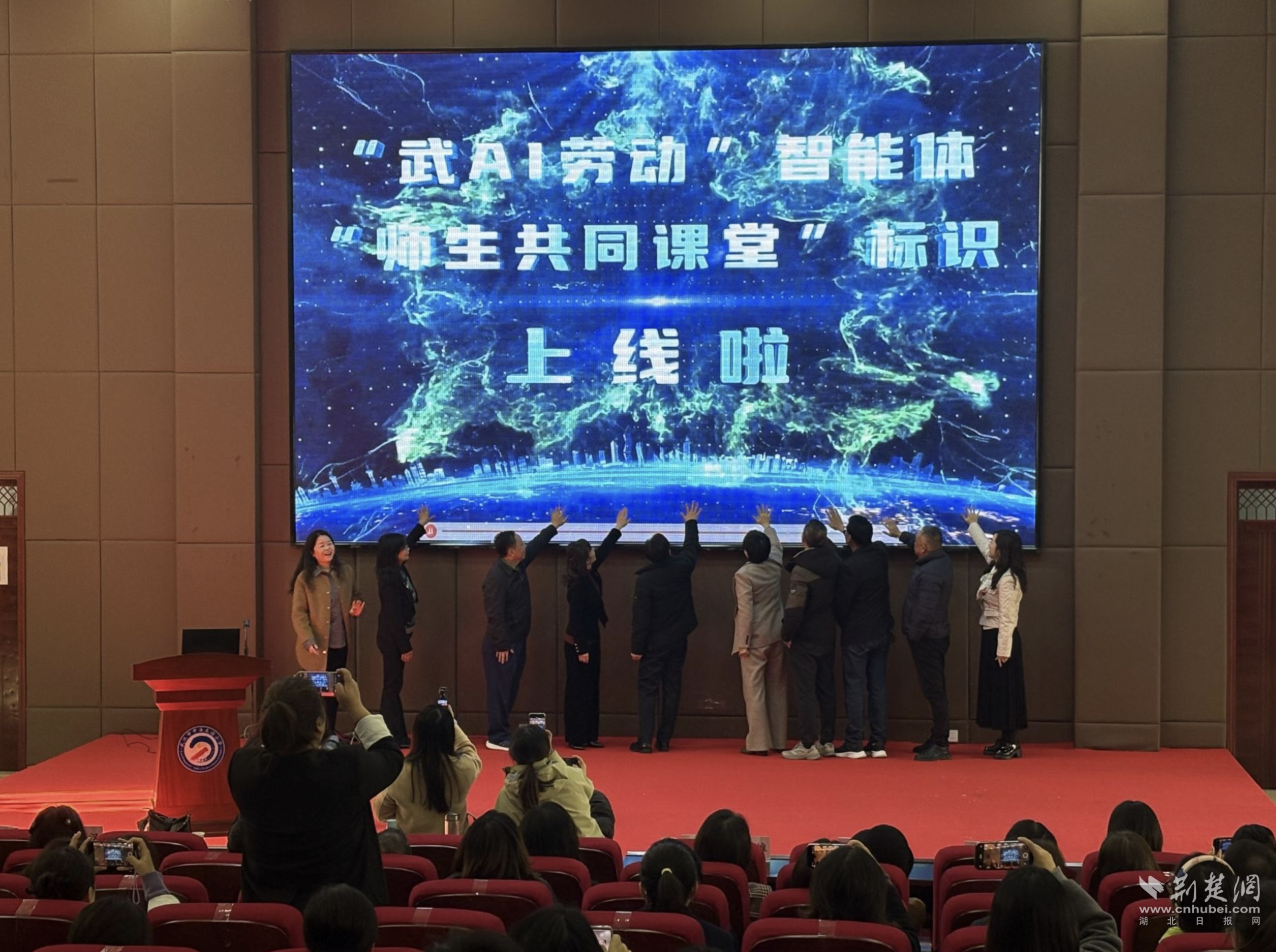

活动期间,“武A1劳动”智能体“师生共同课堂”标识正式上线,标志着这一研究成果开始走向更广泛的应用场景。