央视网消息:又到一年秋招季,企业招聘与高校毕业生求职的供需动态再次成为焦点。在秋招过程中,不少企业反映,毕业生实践经验不足,高校人才培养与企业实际需求存在“脱节”现象。为解决这一问题,产学研融合成为关键“破局点”。

在山东一家农资企业的实验大棚,企业产学研合作项目负责人万鹏正在指导2025年刚刚入职的科研人员进行实验。万鹏表示,这里不少人在校学习时就参与了企业的多项科研项目。

万鹏介绍,随着产学研合作不断加深,这项技术也在不断迭代升级。2025年,企业建立了海外工厂,将“生物基包膜缓控释肥”等技术推广到了全球市场。这也让更多参与产学研项目的学生有了用武之地。

研发人员李浩杰表示,研究所三年课题做的实验量比较大,发表论文比较多,还有实用型专利,这些科研成果企业也比较看重,为他们找工作定下了基础。

山东农业大学的在读博士生陈登论也表示,要想在就业市场上有一席之地,就不能拘泥于实验室的研究。

山东农业大学作物学专业博士陈登论表示,实际肥料应用到土壤里,它的释放会受土壤湿度或者是温度,以及植物的种类各种方面影响,接触到生产一线,就明白市场需要什么东西。

山东农业大学资源与环境学院教授张淑刚表示,他们的研究生培养要面向社会,以需求为导向。现在,已针对企业的一些产业问题跟他们对接,企业有什么问题他来给企业搞研发,可以产生很大的经济社会和生态的效益。

为了进一步让高校教育与产业发展更加适配,2024年,我国高校新增专业点1839个,撤销/停招3648个。教育部更新发布的《普通高等学校本科专业目录(2025年)》中,以“新工科、新医科、新农科、新文科”建设为引领,增列29种新专业,新目录包含93个专业类、845种专业。

AI人才需求持续攀升 高校转变人才培养模式

数据显示,2025年秋招,人工智能相关人才招聘需求火热,校招职位量同比增长15.9%,算法工程师、机器视觉工程师等岗位招聘需求增长排在前列。企业用人需求正发生深刻变革,这一转变对高校专业设置产生了深远影响,从招生计划到课程体系,一场适应新需求的教育变革正在悄然展开。

在北京理工大学,不少刚刚参加完多场秋招招聘会的学生表示,2025年,企业对于学生是否熟练运用人工智能技术越来越重视。

由于AI市场机会正从通用领域向细分场景分散,这让企业对复合型、实操型人才尤为青睐。对此,不少学校也调整了人才培养模式。

北京理工大学学生就业指导中心主任管帅华介绍,学校实行了全员化的AI教育,让人工智能成为人人都掌握、人人都学习、人人都会运用的一门学科。

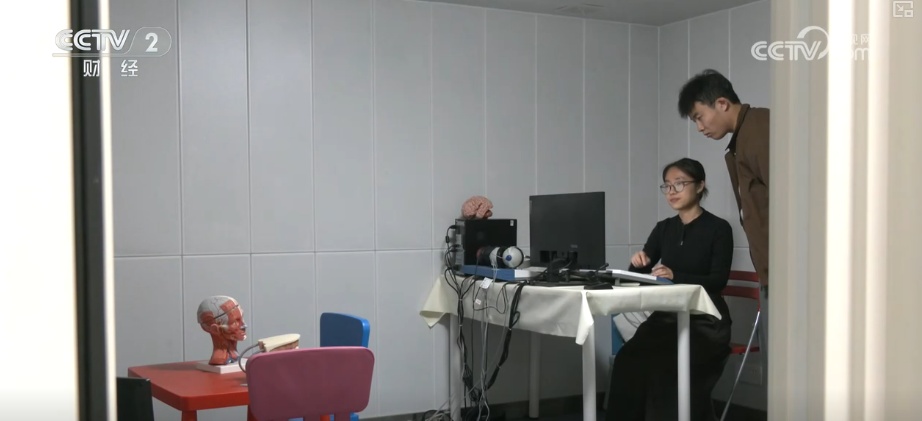

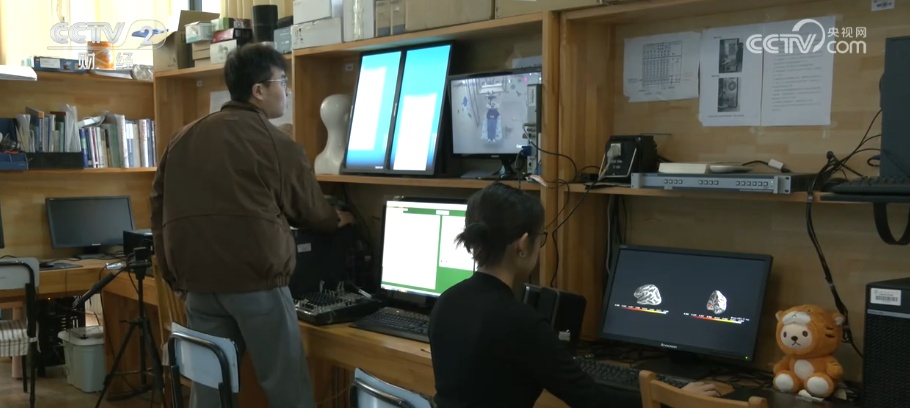

面对国家重点部署的未来产业,高校也在积极与产业界合作,并创新人才的评价体系,从“看重论文”向“注重产业落地”转变。杜璞是天津大学的博士生,研究方向为脑机接口。他表示,除了在学校上专业理论课外,绝大部分时间都是在这家脑机接口研发企业度过的。

天津大学未来技术学院常务副院长原续波表示,可以根据产业需求进行灵活调整,让学生在这个学习平台里充分利用多学科交叉这种优势,来制定自己的方案,使自己能力得到最大提升。

打破学科壁垒 “新文科”重构课程体系

除了理工科专业在紧跟产业结构调整和就业市场新需求,不少文科院校也在积极升级改造专业设置,通过打造“文科+工科”“文科+医学”专业学科集群,探索出了不少新的文科人才培养模式。

正在上石油工程技术课程的赵一行是北京语言大学大三的学生。由于入选了“阿拉伯语涉外石油人才实验班”,因此,赵一行每天既要学习阿拉伯语,也要跟随中国石油大学的老师学习石油技术相关的知识。

学校老师介绍,目前,我国急缺精通语言文化、工程技术、商业谈判的复合型“新文科”人才。因此,学校开始重构课程体系、改革培养方式。

据了解,目前,北京语言大学与中国石油大学(北京)、北京科技大学、北京林业大学、北京化工大学等高校,联合开展“‘外语+工程’联合学士学位培养项目”,每所高校发挥自身学科专业优势,让学生们可以在多校区上课,到海外实习实践。

北京语言大学校长段鹏介绍,目前,形成了我国第一个“文工交叉”的学科集群,他们拥有8个不同交叉的这个专业。要培养复合型拔尖的国际创新人才,2025年到目前为止是97%左右的就业率。

刚刚参加了多场秋招招聘会的朱紫宣,在本科和研究生阶段进行了“语言学+医学”的专业学习。她表示,不少企业和研究院所还是向她抛来了“橄榄枝”。

北京语言大学语言病理学专业研究生朱紫宣表示,他们不仅具备特殊教育工作者的教学方法和能力,同时也掌握语言评估、构音训练等这些医疗康复领域的技能。

目前,兼具人文素养与实践能力的实战型文科人才存在明显缺口。不少高校都在打破学科壁垒,将人工智能、大数据等技术与哲学、法学、经济学等传统文科深度融合,为毕业生开拓全新的职业蓝海。