本期24小时《遇见你》,要从两张特殊的“合影”讲起。

四年光阴英雄逝 两幅合影藏深情

第一张完成于2021年,照片里的老人都是住在浙江杭州富阳区的中国人民志愿军老战士。照片中88位老人年龄最大的100岁,最小的也有86岁了。因为很多老人行动不便,这张“全家福”其实是用一张张单人照拼合而成的。

第二张照片,完成于今年7月25日,同样是拍好单人照后拼合而成。然而,原本的88名老战士只剩下了43位。而就在这张照片完成后的1个多月,又有两位老人相继离世了。四年,只是历史长河中的一瞬,但对这个英雄群体来说,却是一场不得不面对的告别。

拥抱“最可爱的人” 帮英雄们完成心愿

2021年元旦,在浙江杭州市富阳区退役军人事务局和富阳区慈善总会的支持下,当地设立了“富阳区志愿军老兵关爱基金”,同步还启动了致敬英雄—抗美援朝老兵关爱服务项目。薛余华,是项目负责人,也是制作这两张合影的发起人。

这些年来,薛余华和他的公益团队一直在和时间赛跑,为这些平均年龄超过90岁的英雄,完成了一个又一个心愿。

再次见到薛余华,正好赶上他去看望一位抗美援朝老战士。今年已经93岁的纪忠南老战士行走不便,腰也直不起来,但看见薛余华一定要站起来迎接。

几天前,听说老人耳朵听不清了,薛余华专门赶过来看看情况。

薛余华:9月3号早一点,我们到富阳,老地方再重新做一次检测,包括他的助听器也检查一下,检查好了我们去看阅兵式。

有一次,纪忠南老战士在家突发脑出血,正好被赶来看他的薛余华碰到,因为送医及时,救回一命。这几年,薛余华带领志愿团队为老人装雨棚、送助听器、拍照片,还带他们外出参加各种活动。

在老人心里,薛余华早已成了自家人。

中国人民志愿军老战士 纪忠南:做得太多了,关心我们老兵。

老人把几次拍摄的大合影、单人照,都端端正正摆在了家里最显眼的位置。

薛余华:喜不喜欢这张照片。

中国人民志愿军老战士 纪忠南:喜欢,我喜欢,这几张照片我都喜欢,现在人少了,那个时候我们村里原来十几个中国人民志愿军老战士,现在剩我一个了。

这些年,薛余华看着一位位老人相继离世,心里很着急,总想着多为他们做点啥。

杭州市富阳区正步公益服务中心理事长 薛余华:我问他(杨绿春)有没有什么心愿,他说小薛啊,我有一个战友,这个人我估计他还在,基本上都是四五十年以上没有见面了,我说好的,我去找找看。

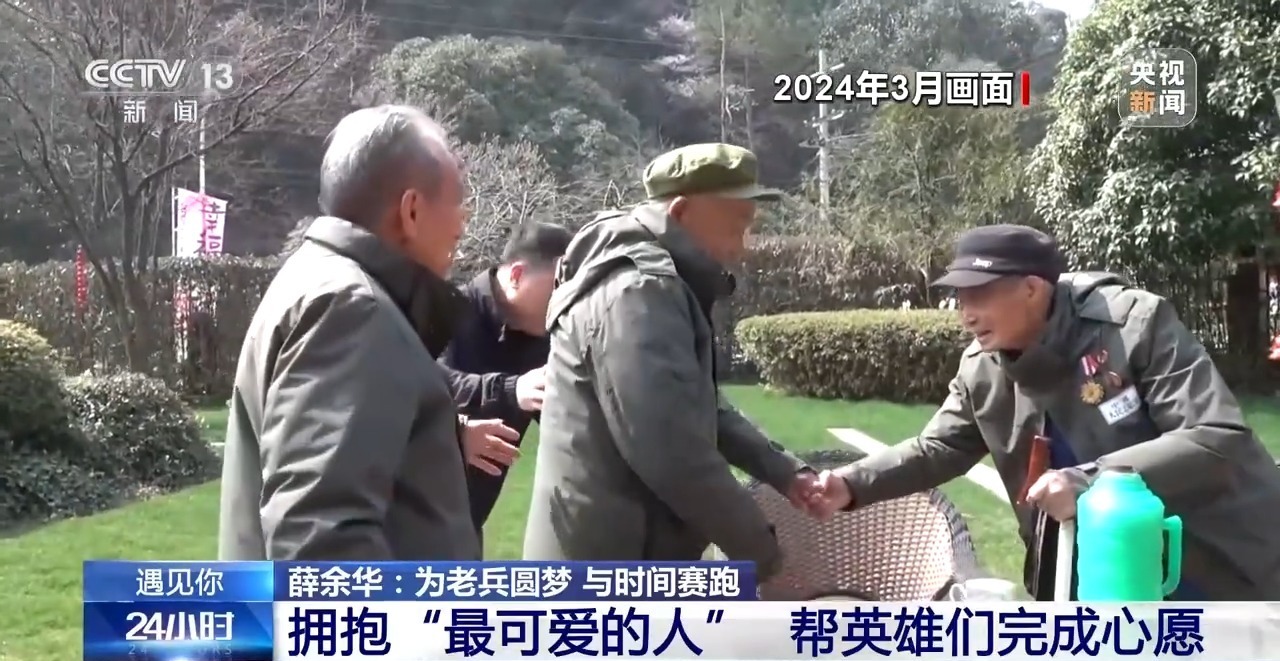

通过杭州市临安区退役军人事务局,薛余华找到了杨绿春和纪忠南的老战友王长法。2024年3月10日,老战友们终于团聚了。三位老战士都是1951年入伍,都曾在中国人民志愿军第20军58师172团服役。虽然过了几十年,但战友相见,格外亲切,他们有着说不完的话题。

晚饭后,96岁的王长法站在门口目送两位战友离开。纪忠南老战士拄着拐杖,步子很慢。可没走几步,他突然停了下来,慢慢转过身。

纪忠南老人忍着腰背部的疼痛,挺直腰杆向老战友敬礼时的一幕,再一次触动着薛余华,也更加坚定了他和志愿团队守护英雄、关爱英雄的决心。他们要和时间赛跑,为英雄圆梦。

重返鸭绿江畔 跨越生死的重逢

这天,是抗美援朝老战士汤金木93岁的生日,也是志愿团队和老人一起过的第四个生日。这次见到薛余华,老人还有一件重要的事儿要嘱托。

中国人民志愿军老战士 汤金木:捐了捐了,全部拿去。

薛余华:他有三个纪念章,就万一他走了,怎么分给孩子,让我来定一下。我们跟汤始强老师说了,就这个章,我们都捐献给纪念馆,你放心。他说好的好的,那我放心了。

这些年来,薛余华带领志愿团队与老战士和他们的家人建立了深厚的感情。除了定期上门探访,团队每年冬天、夏天都会为老人们送上带有“中国人民志愿军”字样的衣服,生日上门祝福,生病时志愿者也可以陪同就医。

汤金木的儿子 汤始强:这么多年来,一直一直在照顾他们,这个感情是不一样的,国家还记挂着他们,人民没有忘记他们。

服务过程中,如果志愿者了解到老战士还有未了的心愿,团队都会尽力帮他们实现。2023年,薛余华就提出一个想法:带老战士们重返当年出征地——辽宁丹东鸭绿江畔。带着90多岁高龄的老人跨越2000多公里,这不是一件简单的事儿。当时,这个想法提出后,很多人都劝薛余华要慎重。

杭州市富阳区正步公益服务中心理事长 薛余华:我的心情是几次起落,决断是几次起落。因为他们身体状况,要考虑很大的安全风险,其实有一个人他始终在我脑子里面,他一走对我触动是最大的。

那是2022年初,薛余华带领志愿团队给大家提前拜年。当时,周荣富老战士因心脏问题刚刚出院。那天,他跟薛余华讲了很多在朝鲜战场的故事,也就是在那一次,他说出了自己的心愿。

中国人民志愿军老战士 周荣富:我想去一趟朝鲜。

薛余华:他的心愿是想去朝鲜一趟,到朝鲜想去看走过的地方是不是。

周荣富:想去看看我走过的地方。飞机票来回多少钱。

薛余华:飞机票来回6000多差不多。

周荣富:6000我有。

然而,两个多月后,周荣富老人带着没有完成的心愿离世了。

杭州市富阳区正步公益服务中心理事长 薛余华:愧疚,这个愿望没有实现,似乎就那么一个人一句话在背后,在呼唤着推动着我。如果能克服一切困难,能够成行的一定要让它成行。

综合各方因素,并经过一个多月的身体监测。2023年9月,12位平均年龄91岁的抗美援朝老战士,在志愿团队和家属的陪伴下,踏上了重返丹东鸭绿江畔的路程。回到当年出征的地方,这不仅是一次重返,更是一场跨越生死的重逢。

他们站在鸭绿江畔,面向战友长眠的方向,手捧家乡的酒与茶,以最朴素的方式祭奠逝去的战友;他们虽已步履蹒跚,却目光坚定,在江水奔流声中静静追忆,了却埋藏心底数十年的心愿。

建纪念馆 为英雄们继续圆梦

英雄重返鸭绿江畔,志愿者们用敬意与行动支持老英雄的圆梦之旅。这些年,薛余华越来越坚定,他们要守护的不仅仅是老战士们的晚年生活,更是那一段不容忘却的历史。

现在,薛余华还想再帮老战士们完成一个心愿,就是在当地建一所“抗美援朝浙江纪念馆”。

在薛余华办公的地方,摆放了很多抗美援朝老战士捐赠的个人物品和当时战场缴获的物件。

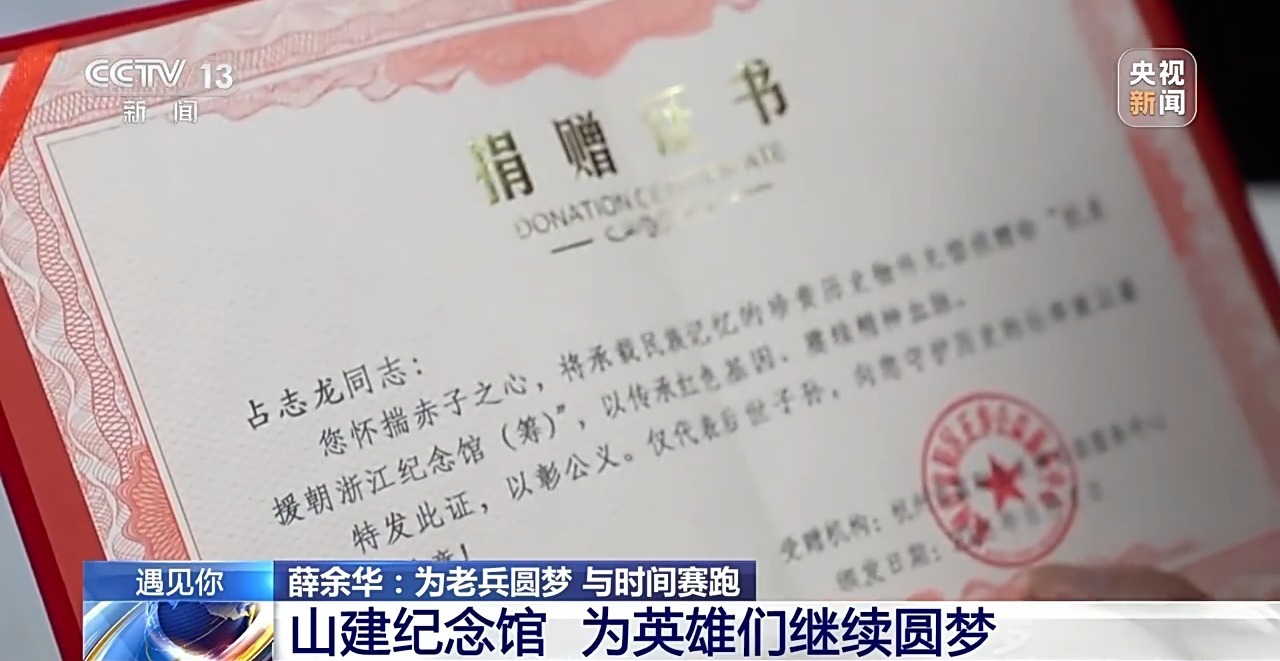

在众多物品中,一枚“抗美援朝纪念章”和一本复员军人证对薛余华来说格外沉重。这是志愿军老战士章鸿生生前特意嘱咐儿子,交给薛余华的,支持他筹建“抗美援朝浙江纪念馆”。薛余华告诉我们,老人临终前的一幕,他这辈子也忘不了。

杭州市富阳区正步公益服务中心理事长 薛余华:快过年了,新衣服已经到了,所以那天我们就顺便把新衣服带上了。他几乎是没表情,没反应。儿子就跟他爸爸说,爸爸,他们来了啊,你说的这几个章要交给他们的,我现在交给他们了。

薛余华:然后我说,走之前我还要给你敬个礼,我就站直了,给他敬礼。我都没想到那棉被里面一只手伸出来,眼睛是直的,这个手就伸到这个耳朵根边上。我当时一下这个眼泪就流下来了,心就跟碎了一样的。回来路上就是想这个事情,我一定要去努力做好,规模不论大小,此生我一定完成。

那之后,薛余华专门跑到辽宁丹东抗美援朝纪念馆交流学习。这几年,他找场地、筹资金、征集藏品、整理资料,虽然困难重重,但从未停下脚步。眼下,在另外两位合作伙伴的支持下,场地、纪念馆设计方案都有了眉目。

杭州市富阳区历史学会理事 宋辉:我们这个展馆以后有一部分内容是AI的内容,还有一个我的意见。山体这个部分要有模拟坑道。

金满红的父亲也是中国人民志愿军老战士,所以他跟薛余华想法一样,抓紧时间,推进项目。

杭州市富阳区历史学会会长 金满红:他们能够健在,还能够走进去看一眼,他们就非常满意了。

对接完纪念馆的事儿,薛余华又立马赶往占志龙老战士的家里。女婿张英杰的父母也参加过抗美援朝,所以今天,他和爱人把双方父母有关抗美援朝的物品都交给了薛余华,捐赠给正在筹建的抗美援朝纪念馆。

张英杰:老爷子参加抗美援朝时才16岁,都不容易,所以了却一个心愿吧。

中国人民志愿军老战士 占志龙:身体保重好了,多活一天多看一天,看看世界发展变化,从以前的社会到现在一个社会,国家变化大了。

9月3日,薛余华志愿团队联合社会各界力量,组织抗美援朝老战士、对越自卫反击战老战士共聚一堂,一起收看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会。

中国人民志愿军老战士 叶玉献 96岁:这个发展的确实是快,确实是好,有很多东西都是新东西。

中国人民志愿军老战士 袁水华 95岁:感觉好像非常激动,我们中国的伟大。

中国人民志愿军老战士 巴阿林 93岁:这不得了啊,现在发展这么快,还要好的,这样发展还会好的。

中国人民志愿军老战士 杨绿春 93岁:我们的祖国越来越强大,原来是土枪、手榴弹,现在是飞机、大炮、导弹。

杭州市富阳区正步公益服务中心理事长 薛余华:我们有这个机会与他们相伴,对我们来说是一份幸福,我觉得这种关爱、这种温度一定要持续,让这代英雄被我们这个社会尊崇。

初心守护历史 行动定格荣光

几年前,24小时栏目“遇见你”曾经报道过薛余华。比起那时,大合影上的英雄们,健在的人越来越少,如何不留遗憾,尽可能更多地为这些保家卫国的英雄们多做点事儿,薛余华与时间赛跑的紧迫感,也越来越迫切。影像沉淀英雄的精神记录,细节定格英雄的历史荣光。把值得珍藏的瞬间留住,或许这就是照片的意义;力所能及,建起纪念馆,这是照片的升级版,用行动筑牢记忆;克服万难,让老兵重返鸭绿江畔,是对英雄发自心底的守护。

初心守护历史,行动定格荣光。薛余华自己也是一名退役军人,他深知作为军人心中那份永不褪色的信念。守护这些老兵,是他要用一生完成的大事,也是他赋予自己不容放弃的使命。两张大合影是合成的,但老兵们紧紧相连的心是真实而又永恒不变的。或许时光会让照片褪色,离别会使人物模糊,但历史的记忆和英雄保家卫国的不屈精神,光辉永恒。

(总台记者 李欣蔓 刘浪 罗潇 罗明军)