编者按

在襄阳,保康县尧治河村、谷城县堰河村(合称“两河”)被公认为践行“两山”理念的成功代表。8月13日至14日,襄阳市挑战“两河”最逆袭乡村大PK暨“两山”理念实践交流擂台赛显示,越来越多襄阳山乡在学“两河”、比“两河”、赶超“两河”的过程中,蹚出了一条条致富路。

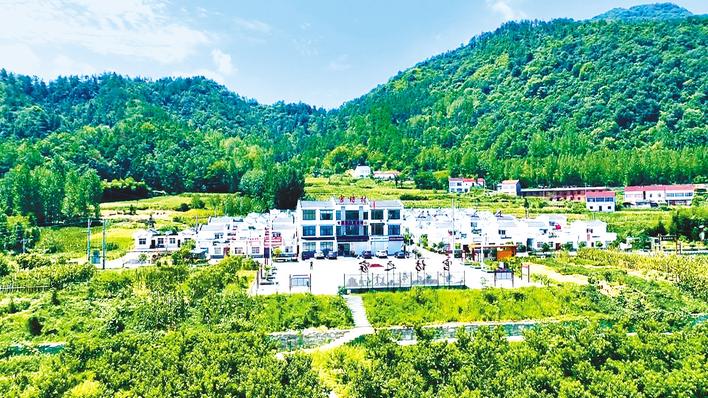

谷城县官坊村

鄂西北山乡飘出安吉白茶香

谷城县官坊村白墙黛瓦的民居依山而立。 (受访者供图)

湖北日报讯 (记者褚楠、通讯员阮班明)“这是咱村种的安吉白茶,在襄阳独一份!”8月13日,谷城县紫金镇官坊村党支部书记罗春林手捧茶叶在比赛现场推介,引来全场关注。

吹唢呐出身的罗春林,用三支“发展喇叭”,让曾负债百万的“空心村”蝶变为产业厚实的“明星村”,被村民亲切地称为“喇叭书记”。“群众爱听,干部有干劲,我这喇叭是越吹越响亮。”他说。然而刚上任时,官坊村环境杂乱、产业薄弱,村集体还背负着110万元债务。看到邻近的五山镇堰河村凭借生态茶园“点绿成金”,罗春林深受触动。

“官坊也是以茶闻名,怎么和堰河实现差异化发展?”转机始于谷城县组织的对标先进“思想破冰”活动。2017年,该县组织村干部奔赴浙江安吉取经。“谷城与安吉同处北纬30度,多山少平原的地貌是种茶宝地,可以试试种白茶。”浙江安吉白茶早已远销全国,当地种茶能手的一句话点醒了罗春林。

官坊村很快将当地土壤送到浙江安吉检测,结果证实确实适合种植白茶。说干就干,村里从安吉请来技术人员,还邀请返乡能人共建白茶基地。当年,700亩安吉白茶在官坊试种成功。如今,1500亩生态茶园连绵起伏,亩均收益超万元。

产业有了基础,环境整治的“幸福喇叭”也吹响了。返乡能人捐资700万元将村道刷黑,2000米河堤完成清淤,485万元的污水处理项目让溪流清澈见底,15栋白墙黛瓦的别墅在庙凹依山而立,昔日“脏乱差”变成了“清雅美”。

依托千亩茶海与桃源风光,樱桃采摘园、庙凹小筑民宿、农家乐等串联起茶旅融合产业链,旺季时农家乐日收入超千元,官坊村第三支富民强村的“带富喇叭”就此奏响。村里盘活闲置的31栋房产,打造融合康养区,带动150户村民在家门口就业。

去年,官坊村的村集体收入突破25万元,人均纯收入突破1.5万元。“我们要把襄阳产的白茶,做成一张湖北名片。”罗春林心中已有更长远的规划,要让深山里的茶香飘向更远的地方。

保康县黄龙观村

过去卖矿石,如今卖风景

保康县黄龙观村六柱垭生态文化旅游区内,海拔1500米的极顶运动场。(湖北日报全媒记者 赵怡然 摄)

湖北日报讯 (记者周升蕾、通讯员杨邹、向宗涛)“这里有华中首家悬崖餐厅、有湖北海拔最高的极顶运动场、有鄂西北数量最多的木屋群落和省内面积最大的芝樱花海,这里就是黄龙观村。”8月13日,黄龙观村宣讲员讲述了该村从靠山吃山到养山富山的奋斗传奇,在比赛中一举夺冠。

黄龙观村地处高寒边远的保康山区,曾经是远近闻名的贫困村,曾有顺口溜形容彼时的困境:“竖起来的路,挂起来的田,一年难混肚儿圆。”1999年,黄龙观村发现了高品位的磷矿,开始了长达十年的采矿之旅。矿采完了,矿企走了,留下的是几十个大小矿坑,最深的矿坑近百米,山场岩石裸露,山体裂缝变形。

“黄龙观村的困顿在山,出路在山,希望更在山。”黄龙观村党委书记章祖良带领村民封山修复、植树造林,立志把矿区变景区,在绝境造胜景。

十余年间,黄龙观村累计处理矿渣880万立方米,垫起了4条深沟,生态复绿300余亩,建起了90多栋高山民宿、开发了10多个特色景点。曾经寸草不生、悬石废墟的矿区变成国家4A级旅游景区——六柱垭生态文化旅游区,并获评湖北省十大避暑度假旅游目的地和省级非物质文化遗产传承地。

为了加快旅游设施建设,黄龙观村把山上的群众搬迁到山下,建成了4个村民小区。“背篓磨破肩膀的日子过去了,现在公路修到了家门口。”村民王攀也吃到了生态修复带来的“绿色红利”,家里种了核桃、开了民宿,一年下来轻松收入十几万元。

从卖矿石到“卖风景”,从资源枯竭到绿色崛起,如今的黄龙观村乡村公路四通八达,一栋栋别墅拔地而起,年接待游客超20万人次,村集体年收入突破1.5亿元。章祖良介绍,黄龙观村将继续坚持矿旅、农旅、文旅三旅融合发展,打造更具特色的生态旅游目的地,持续推动共同富裕,让每一位村民共享绿色发展红利。

枣阳市端公村

石头山上种出了“摇钱树”

湖北日报讯 (记者吴宇睿、通讯员杜佩莲)“那时候每次开车回老家,走的都是泥巴路,看到的都是石头山、土房子。”8月14日,枣阳市王城镇端公村党支部书记刘常勇看着新老照片对比图,记忆清晰倒流至13年前。

从木材商人到村支书的转身,他心中那份难以言喻的酸楚,成了今日青山与金山的发端。“常勇,穷了几辈子,你回来能改变个啥子嘛?”上任伊始,老党员一句质朴的疑问,道出了沉甸甸的怀疑。彼时,村民因历史原因侵占的700亩土地、荒废的300亩山林和200亩闲置茶园,如同三座大山堵住了端公村的发展之路。

刘常勇以整整一年的“三资”清查破局,面对村民“占有山林十几年,凭啥收回”的激烈争执,他步步依法依规推进。当村民们放下芥蒂,端公村真正收回了大山的馈赠。

“不能光靠‘输血’,我们也要‘造血’!”村里成立综合发展服务合作社,以乡情为纽带募集启动资金209万元。

钱有了,方向何在?板栗与油茶被确认为“山”的答案。为打消村民顾虑,刘常勇掷地有声:“大家放心种,赚钱归你们,亏了算我的!”一句承诺胜过千言万语。如今,全村板栗种植面积超2000亩、油茶1700亩,昔日石头山真正变成“小金库”。

刘常勇带头成立赚山寺农业专业合作社,126名群众以资金、技术、山林、土地等入股,延伸发展油茶、板栗、香菇产业。同时,该村大力发展乡村旅游,每年接待游客超10万人次。

返乡创业青年陈超回村开起了农家乐、当起了店老板:“旺季半月收入抵过去半年的收入!”如今,端公村集体收入从2012年的8000元跃升至如今的59万元,村民年分红超27万元。

十三载光阴,村民们种下的树已不可胜数,唯一可计的是:荒山终成绿水青山,更成为致富的源头“活水”。

襄州区向湾村

红色旅游点燃致富的星星之火

湖北日报全媒记者 魏鹏 通讯员 刘丽娟

8月9日,襄阳城区某公司组织开展党建活动,20多名党员干部来到了向湾村。大家在村里参观红色文化展览馆和革命烈士纪念碑,还在“红军食堂”吃了一顿红军餐。

襄阳市襄州区黄龙镇的向湾村是一个有着红色基因的地方,这里是黄龙籍烈士谢坤血战扁石岩的战斗遗址所在地和黄龙垱革命战争的主战场。但向湾村藏在大洪山余脉,典型的山村丘陵区,村民们曾经主要收入来自种地,属于靠天吃饭。

“围绕这一红色资源,深挖在黄龙镇成立的红九军二十六师和襄阳县苏维埃政府的革命事迹,我们向上争取资金,先后建设了红九军二十六师革命烈士纪念碑、红色文化展览馆、英烈园、红色文化大讲堂、红军食堂等红色项目,升级改造了通往中心集镇10余公里红军路,村庄看起来更美了。”该村党支部书记向瑞介绍。

向湾村将废弃粮站和职工宿舍改造成红军食堂,提供长期就业岗位5人以上、短期就业岗位10人以上,人均增收约1万元,同时通过资产发包增加集体收入6万元。

2023年,向湾村成立了农文旅发展有限公司,提出了传承红色文化基因,继承红色文化传统的“五个一”活动——走一段红军路、吃一顿红军餐、讲一个红军故事、听一堂红军党课、体验一场红军战斗。“五个一”活动启动后,向湾村每年接待政府团体、企事业单位、游客10万人次,村集体收入增加了,农民的腰包也更鼓了。

现在的向湾,不仅有绿水青山的颜值,更有金山银山的价值,向湾村也先后被评为省级老区精神教育基地、省级森林乡村、乡村振兴村、襄阳市A级村庄、红色文化教育基地。未来,向湾村将继续用红色生态旅游敲开农文旅融合发展之门,让红色旅游更火、让村民更富。

宜城市魏岗村

涝洼地成了村里的“水中银行”

游客在宜城市魏岗村游玩莲藕产业园。 (湖北日报通讯员 郑新涛 摄)

湖北日报讯 (记者刘孝军、通讯员邵李研华)“红的、白的、紫的、黄的,这荷花也太好看了!莲蓬子像绿珍珠似的!”8月12日,宜城市郑集镇槐营村暑期爱心托管班的孩子们,在魏岗村莲藕产业园里欢呼雀跃。讲解员朱美静带着他们穿梭在园区中,边走边介绍:“6月,这里还开了三朵双色睡莲,这可是五万分之一开花概率的稀罕品种呢!”

孩子们穿梭在荷塘间,听着莲藕生长的故事,亲手摘下饱满的莲蓬,笑声洒满田间。谁能想到,这片让孩子们流连忘返的“荷花王国”,三年前还是“十种九难收”的涝洼地。

“过去守着涝洼地饿肚子,现在跟着园区挣票子。”魏岗村7组村民宋会祖的话,道出了翻天覆地的变迁。从涝洼地改造时挥汗如雨,到园区道路硬化时搬砖铺路,再到参与莲藕种植、甲鱼池修建,他全程参与其中。“藕鳖共养”模式落地后,仅务工一项,宋会祖每年就增收2万多元。2023年村里引进15个观赏荷花品种,游客多了起来。他和老伴申请了摊位卖零食饮料,旅游旺季每天能赚三四百元。“日子比荷叶上的露珠还透亮。”宋会祖乐开了花。

被村民亲切称为“外地女书记”的湖南妹子、村党支部委员雷艳云,见证了这片土地的蝶变。村党支部牵头创新“合作社+农户”模式,党员干部带头以土地、资金入股,300亩涝洼地变身综合性基地——既有莲藕种植、藕鳖共养,又能荷花观赏。如今,1320米观光路通到地头,2500米沟渠清水潺潺。

生态循环让“水中银行”名副其实:甲鱼为莲藕提供有机肥,荷叶为甲鱼遮阴,亩产4000斤的水果藕与鲜美的中华鳖形成“双增收”。2024年,村里靠“荷花经济”,吸引游客超10万人次,村集体经济仅凭莲藕产业就增收10多万元,120多名村民实现家门口就业,人均年增收1.5万元。昔日涝洼地,如今绽放致富花,魏岗村的乡村振兴路越走越宽。

老河口市油房湾村

生态循环链让五大产业流金淌银

老河口市油房湾村循环产业兴旺。 (受访单位供图)

湖北日报讯 (记者张源、通讯员张子纬)光伏矩阵下南瓜坠枝,牛羊圈里存栏丰肥,育苗大棚内新绿满畦……8月14日,老河口市张集镇油房湾村党支部书记龚保贵手里那本红彤彤的证书背后,映衬出油房湾村如今循环产业的发展图景。

谁能想到,2018年龚保贵刚上任时,油房湾村还是另一番景象:4450亩耕地零散低效,闲置土地荒草丛生,村民或外出或守田糊口,村集体账上还压着50多万元外债。

“乡村振兴没有捷径,集体有思路,农民才有出路。”龚保贵带领村“两委”整合1400亩低效地,引进香港信义新能源公司建成100兆瓦农光互补项目。“土地入股后,村集体每年分红100万元,扣除农户流转费还净得34万元,光伏板下种南瓜,又让农户多份收入。”龚保贵说。

产业链条环环相扣:肉牛养殖场年出栏3000头,村集体年收联结资金48万元;金农丰合作社带动1100多户养殖湖羊,年出栏7000余只,销售收入超过千万元;秸秆收储公司变废为宝,解决焚烧难题,又为养殖场提供饲料;纳信种植合作社,21户村民持股80%,建成123栋育苗大棚。村民龚守来说:“土地流转有租金,务工有工资,两份收入比外出打工强。”

“每个环节的‘废弃物’,都是下一环的‘营养源’,既保护了绿水青山,又收获了金山银山。”龚保贵介绍,2024年村集体经济增收200万元,人均收入突破3万元。

从负债累累到全国文明村,如今的油房湾村,已形成肉牛养殖、种羊繁育、秸秆收储、农光互补、果蔬种植五大产业主导协同发展的“5+N”产业模式,打造出一条“资源—产品—再生资源”的生态循环链,并辐射周边43个村,成为襄阳乡村振兴的示范样板。