荆楚网(湖北日日报网)记者喻昭阳、吴祺芸 通讯员夏自宇、何华

在荆州市中心医院75年院史的长卷上,回溯上世纪五六十年代,六位医学教授,三对伉俪,以赤诚与学识,共同奠定了医院发展的基石。

其中,时任普外科主任的邵如庆教授与时任妇产科主任的张爱容教授,以非凡远见与坚韧,在荆江之畔的方寸手术室内,点燃了微创手术的星火。

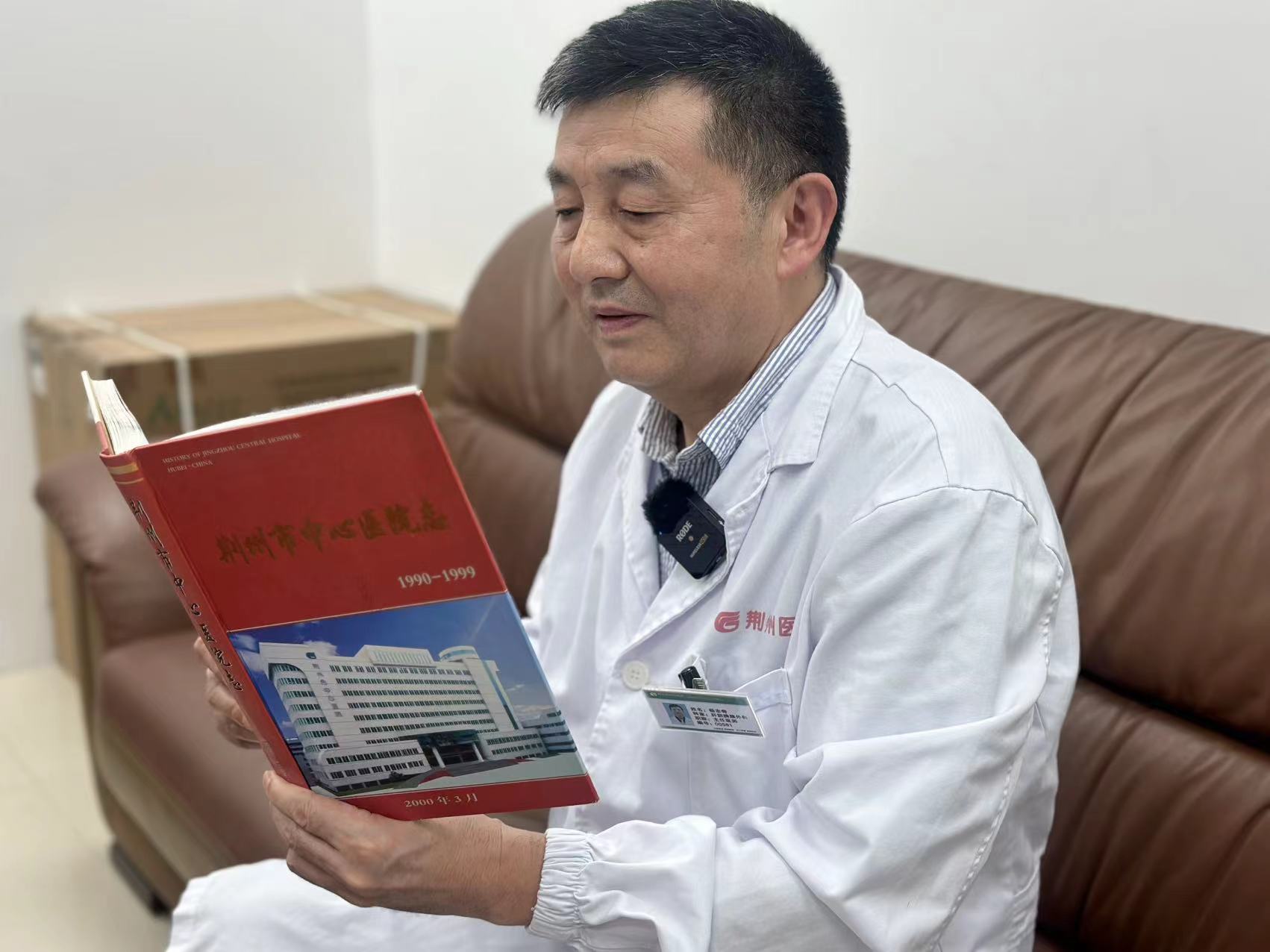

“邵主任不仅是技术拓荒者,更是引路人。”翻阅《荆州市中心医院志》,原普外科、肝胆胰脾外科主任杨志奇的思绪回到1978年。

杨志奇翻阅院志。

那时全院仅300余人,两个病区,四间简陋手术室——冬日煤炉取暖,夏日电扇驱暑。然而,比环境艰苦更令人揪心的,是传统外科手术“开大刀”的残酷:20厘米切口,鲜血浸透纱布,病人术后彻夜剧痛。

1987年,当德国人PMouret利用先进的电视腹腔镜进行胆囊切除的消息传遍全球时,邵如庆敏锐地意识到,这一技术将引领医疗领域的一场革命。

1991年7月,他亲赴云南考察;次年即成功实施荆州首例电视腹腔镜胆囊切除术,开启微创新纪元。 1993年,在上海首届全国腹腔镜学术研讨会上,他的报告甫一结束,全场掌声雷动。这不仅是对荆州首例的认可,更是对其前瞻视野的肯定。

邵如庆查房照片。

随后几年,他带领团队实现了腹腔镜技术的“三大跨越”:从诊断到治疗、从简单(阑尾、疝修补)到复杂(胃肠肝脾等多器官切除)、从单学科到多学科,率先开展腹腔镜手术、腔镜子宫全切术在内的多项突破。

他的贡献远不止于此: 在急诊医学领域,他建立重症监护ICU病房,开创全国三种急诊模式之一;积极建议并参与组建了生殖医学中心。他主持编写《电视腹腔镜手术入门》,带领团队举办十三期全国培训班,为31个省市培养技术骨干。1998年,医院被授予“湖北省电视腹腔镜技术培训中心”称号。

邵如庆为医生讲解腹腔镜技术要领。

“邵主任常说,医生要‘会做、会讲、更要会写’。”杨志奇回忆道。邵如庆在带教中躬身示范扶镜、打结、缝合,晚年返沪定居之际,他将毕生研习、批注满箱的医学典籍郑重捐献医院图书馆:“医院未来在年轻人,让他们去学,去闯。”

历史的另一页上,张爱容教授以同样的开拓精神,在妇产科领域书写了浓墨重彩的篇章。

早在1986年,她赴上海参加全国腹腔镜培训后,便率先在院内将妇科腹腔镜技术应用于诊断,三年间累计完成580例。其相关论文在全国妇产内窥镜会议上引起广泛关注。她更将技术边界从诊断推向治疗——不仅发表妇科腹腔镜手术论文,更率先在国内开展腹腔镜子宫切除术(CISH)。

左至右为普通外科原主任杨志奇、邵如庆教授、甲状腺血管外科主任易春华、肛肠外科主任龚治林。

她的严谨治学与仁厚医德,深深镌刻为科室的精神底色。 在荆州市中心医院原生殖医学中心主任皮洁眼中,“张教授是真正的学术引领者”。她亲力亲为,查阅国内外文献,撰写教案,连续举办5期腔镜技术培训班,毫无保留地将知识传授给基层医生。面对不孕不育这一复杂领域,她审慎提出开展试管婴儿技术,并基于详实的文献研究,制定了周密可行的方案。

张爱容常以“Head in the clouds, feet on the ground”(仰望星空,脚踏实地)勉励同仁,强调既要心怀远大理想与憧憬,更要立足现实,务实笃行。

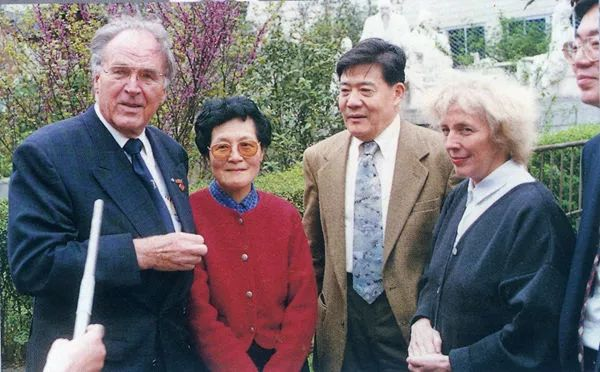

世界腹腔镜之父赛姆教授(左一)与邵如庆(左三)张爱容(左二)合影。

回溯六七十年代,医院条件艰苦、任务繁重。 这对医学伉俪的身影,不仅同台完成诸多重大手术,也并肩出现在云南考察的旅途和全国学术会议的前台。他们共同主导的“电视腹腔镜手术开发小组”,成为医院多学科协作的典范,夫妻同心攻坚克难,亦成为他们生活中最深的慰藉与快乐。

邵如庆教授与夫人张爱容晚年生活照。

在邵如庆晚年总结的“四件欣慰事”中,腹腔镜技术位列核心:“这就是医院的核心竞争力。”而张爱容奠基的妇产科,孕育出当时鄂中南地区唯一获得国家卫生部批准开展ART技术的生殖中心。

当生命走到终点,邵如庆选择将遗体捐献给医学事业——最后一次奉献给这片他奋斗终生的土地。而张爱容的名字,也已载入世界名人录,成为荆医精神的不朽注脚。

他们的名字,已化作荆医血脉中奔涌的力量,在每一个无影灯亮起的时刻,无声诉说着“大医精诚”的永恒真谛。