皖江抗日根据地是抗日战争时期由中国共产党领导的全国19块敌后抗日根据地中建立较晚的根据地。曾是皖江抗日根据地中心区的安徽无为市,正焕发新的活力。

1941年5月,由无为游击纵队、新四军第三支队挺进团以及散布在皖南和突围到江北的部队组成新四军第七师,并以无为为中心,逐步建立了皖江抗日根据地。向西发展打通了与新四军第五师的联系,向东北方向打通了与新四军第二师的联系,使得新四军连成一片,形成相互呼应的局面。

在抗日战争时期,新四军第七师不仅牵制了十几万日伪军,还通过政权建设、发展生产、广开财源,有力保证了新四军抗战物资的需要。

在新四军第七师纪念馆里,有张老照片,是皖江抗日根据地所创办的皖江贸易总局。正是通过这个机构,根据地把生产的粮食和农副产品进行贸易,换来了大量的收入和紧缺物资。

卓有成效的财政经济工作是皖江抗日根据地建设的一个重要特色。为打破封锁、稳定经济、发展生产,1943年6月,在皖江抗日根据地内成立了大江银行,并发行大江币,控制了皖江地区的金融市场。

根据地还制定了合理的税收政策,加强商业税、货物过境税的征收,使经济收入不断增加。

无为市新四军历史研究会副会长 王敏林:当时在根据地流传了这样一句话,“富七师 甲全军”,这就是说,当时的第七师整个经济发展盖过了全军,把一部分物资和资金支援了军部和其他兄弟师。皖江抗日根据地把其他师所创造的各个根据地连接起来了,各个师之间互相支持、协同作战,取得了抗日斗争一个又一个伟大胜利。

新四军第七师师部旧址位于无为市红庙镇海云村。这里原来以传统粮棉种植业为主,产业单一、发展落后。

近年来,村里通过红色文旅、党建研学、特色花卉种植观光等发展得越来越红火,2021年摘掉了“贫困”的帽子。

海云村村民 程雅婷:现在我们村不仅有红色文化,这几年企业带动绿色产业发展,给我们提供了更多就业机会,村民可以不用去外地打工,我们的日子越过越好了。

传承红色精神,缅怀革命先烈。从抗战时期的经济创新地,到现在的产业创新地,无为一直延续在经济发展上敢闯敢试的理念,走出了一条不同寻常的路。

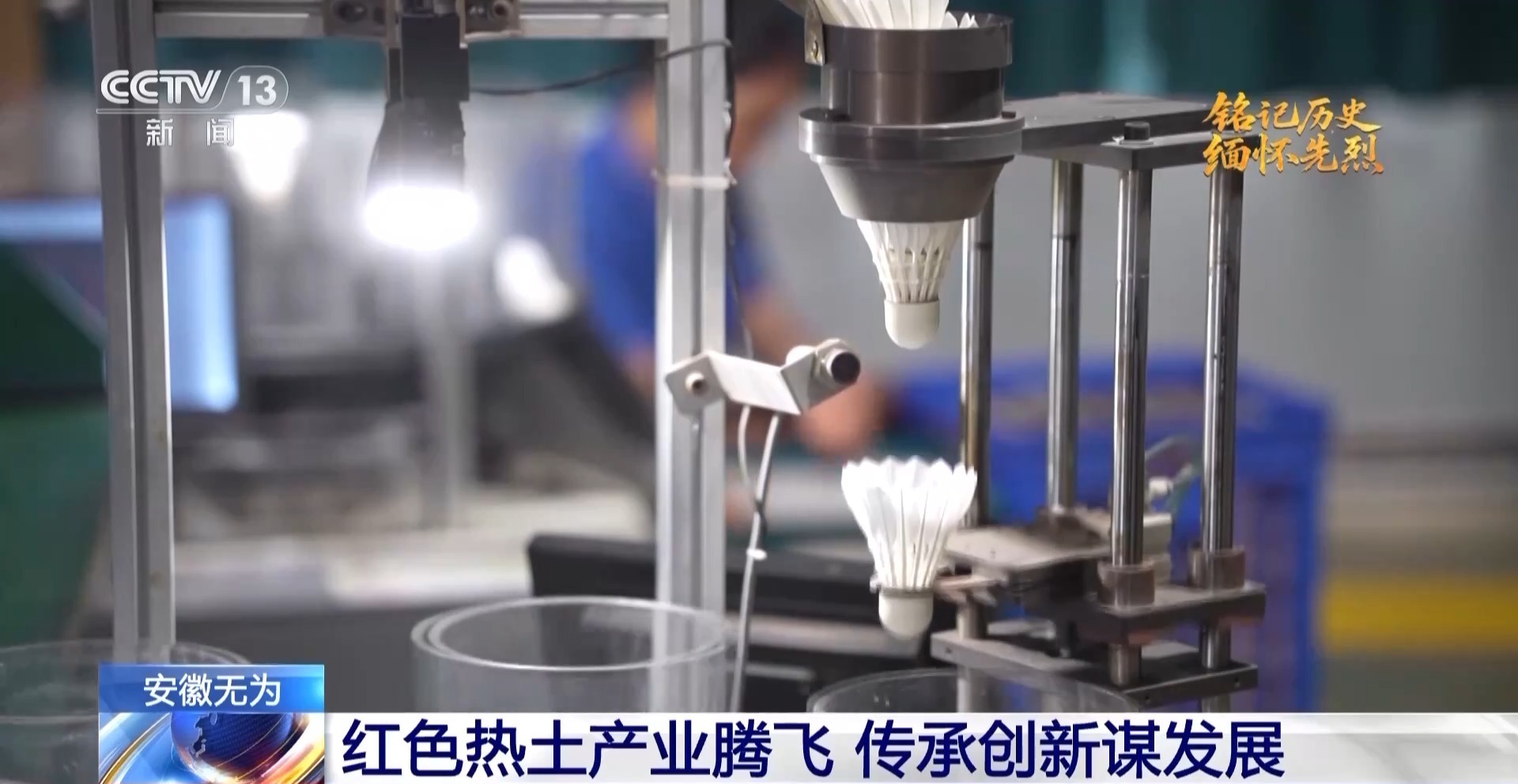

在无为市一家体育用品生产企业,车间里的工人们正在加紧制作羽毛球,这批羽毛球经过检测后就将发往国外。这家企业每年可以生产羽毛球400多万筒,其中40%以上都要发往70多个国家,每年的出口额能够达到1.5亿元。

地处长江中下游的无为临江靠湖,区域内水面众多,适合养殖鸭鹅。再加上当地的特色美食无为板鸭全国闻名,伴随而生的就有大量的羽毛。

20世纪80年代,沿海地区羽毛球制造业兴起,在外闯荡的无为人从中发现商机,从收购羽毛做起,办起了羽毛加工作坊进行初加工。

经过一步步的升级,如今,无为市的羽毛羽绒产业已经由单一的羽毛加工向生产高档羽毛切片、羽毛球及水洗绒、羽绒制品方向发展。截至2024年,无为市已拥有羽毛羽绒企业130多家,其中规上企业42家,年产值达50亿元,带动了当地约3万人在家门口就业。

某羽毛球厂工人 张燕:现在做这个羽毛球一个月能拿到七八千元,觉得非常开心,上下班离家也比较近,也能照顾到孩子、照顾到家人。

无为市羽毛羽绒产业协会副秘书长 朱启刚:无为市现在的羽毛球片这一块的产量,大概占全国比重在60%至70%,羽毛球年产大概超过2000万筒了。

在无为市,不仅一把轻盈的羽毛“飞”出大产业,电缆产业同样也成为当地的经济支柱。

在无为市高沟镇一家电缆厂的科研中心,研究人员正在对电缆的性能进行测试。这家企业新研发的一种应用于深海探测的特种电缆,能够承受水下1000米的水压,这个产品也填补了国内的空白。

过去,无为以传统电缆为主,近年来,通过转型升级,依靠科技创新开辟新领域、新赛道,当地电缆企业在海洋工程、航空航天、轨道交通、核电等领域涌现出一批具有核心竞争力和市场占有率的优势企业,无为市也成为全国最大的特种电缆产业基地。

党的十八大以来,无为市区域经济综合实力连续多年进入安徽省十强、中部地区百强。地区生产总值由2012年的305.05亿元增长为2024年的710.19亿元。2024年居民人均可支配收入39627元,同比增长5.4%。