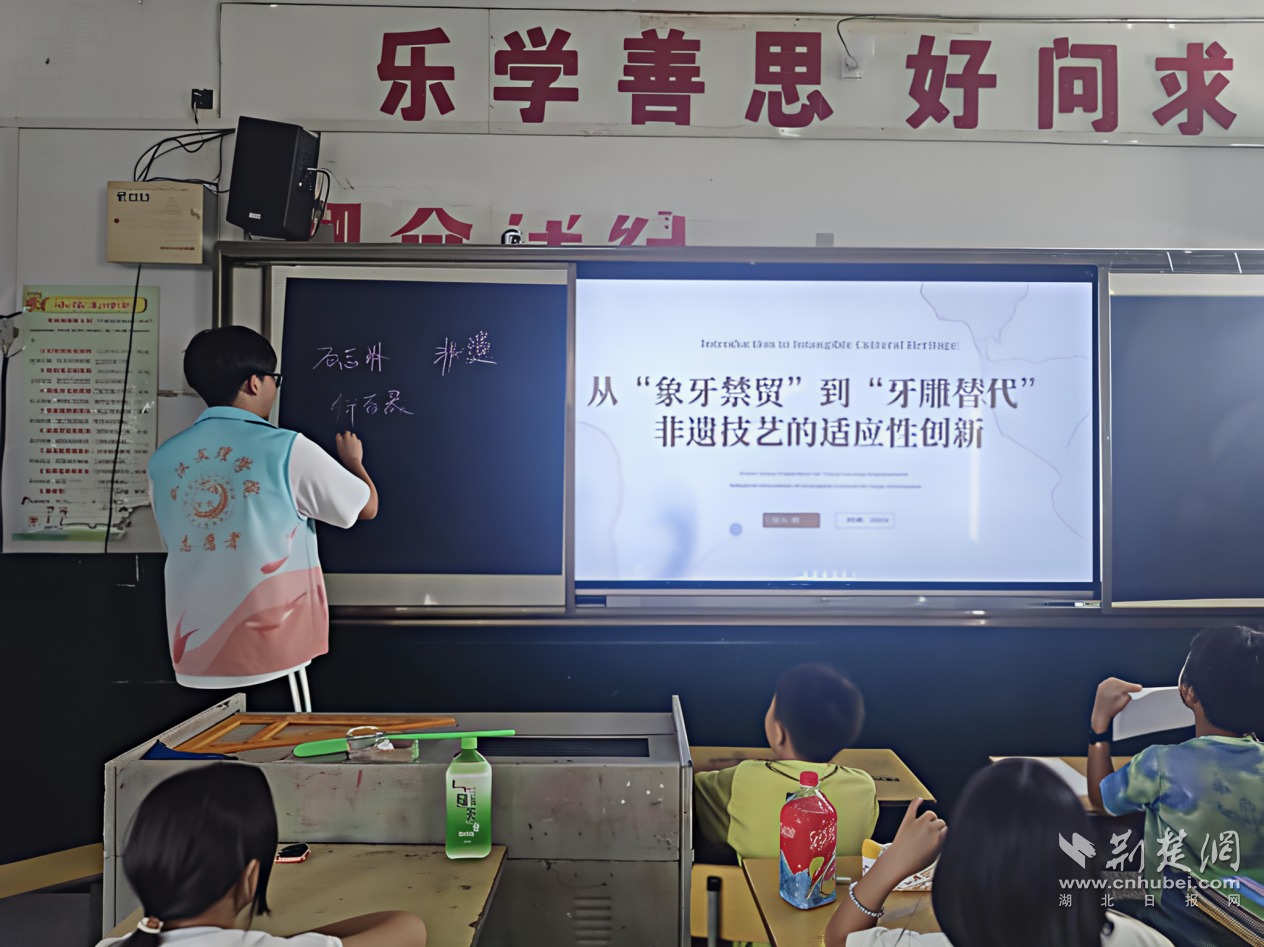

荆楚网(湖北日报网)讯(记者唐天琪 通讯员施慧丽)在咸宁市咸安区双溪中心小学的教室里,盛夏的阳光穿过窗棂,照亮了孩子们屏息凝神的眼眸。7月10日,当武汉文理学院“普恩志愿服务队”的志愿者在教室屏幕上打开一幅千年牙雕技艺的画卷时,这场名为“非遗牙雕文化宣讲”的暑期课堂,悄然超越了传统知识传授的边界,成为一场连接历史与未来、城市智慧与乡土渴望的深度社会实践。

志愿者们以商周骨雕为起点,将明清牙雕的辉煌娓娓道来。当一幅幅精妙绝伦的牙雕作品影像呈现眼前,花鸟的羽翼纤毫毕现,山水的气韵流转于方寸之间,课堂里响起此起彼伏的惊叹。这不仅是艺术的震撼,更是古老智慧对童心的直接叩击。随后,志愿者展示了猛犸象牙化石、牛骨与合成材料制作的现代牙雕,将非遗传承与生态保护的时代命题,化作孩子们手中可触摸的环保信条。这堂课上,历史不再沉睡于教科书,文化保护亦非抽象口号,它们生动地融入到每一次碰触与讨论之中。

这场文化浸润之旅,深刻诠释了教育在乡村振兴中的核心动能。对于双溪中心小学的孩子们而言,牙雕艺术所承载的不仅是匠人“择一事终一生”的精神图腾,更是一份关于“我从何处来”的文化身份启蒙。当乡村儿童得以亲眼感受仿制牙雕材料的纹理,当他们在志愿者引导下尝试理解浮雕与镂刻的匠心,一种源于自身文化根脉的信仰正在心底悄然萌发。这正是“非遗进校园”超越活动本身的深层意义——为乡土未来注入不可替代的文化基因与身份底气。

“普恩志愿服务队”的实践,将课堂所学转化为文化传播的薪火,为高校智力资源下沉乡村提供了生动范本。这支队伍以牙雕为媒介,正系统构建包含科技、人文等在内的知识课程库,其目标不仅是打造一条可持续、可复制的文化赋能通道,更是让高校的智识活水源源不断浇灌乡村教育的土壤。