湖北日报全媒记者 崔逾瑜 汪彤

白鲟黯然退场,中华鲟繁衍生息,长江鲟野外灭绝与重生——长江三条鲟鱼的悲欢命运,折射出中国鲟鱼保护的成就。

不久前,国际著名学术期刊《自然生态与进化》发表《借鉴中国经验,拯救受水电大坝影响的濒危鲟鱼》,引发世界学者关注。危起伟是共同通讯作者。

危起伟,中国水产科学研究院长江水产研究所研究员,现已退休,依然忙于鲟鱼的保护与研究。他接受过数百次媒体采访,一遍遍复述鲟鱼保护的故事,一遍遍阐述中国经验。6月中旬,他接受湖北日报全媒记者采访时说:“鲟类的命运悲欢,凝练成宝贵的中国经验。希望大众能理解保护濒危鱼类的意义,希望科研人员更能坚守保护种群的初心。若研究了一辈子的鱼消失不见,于心不安啊!”

“淡水之王”长江白鲟被宣布灭绝

长江白鲟,与恐龙同起源于白垩纪时期的“淡水之王”,雄踞食物链顶端,在地球游弋了1.5亿年。

1995年以后,白鲟已很罕见。2002年12月,南京长江下关段发现一条遍体鳞伤的白鲟。在昆山中华鲟养殖基地,这条白鲟度过最后29天。危起伟说,那天晚上,在场的所有人都哭了。

2003年1月24日,一条3米多长的白鲟撞进了宜宾市南溪县渔民的大网。船体网箱里,一条雌性白鲟体内有数十万颗鱼卵,身上有8厘米长的伤口。

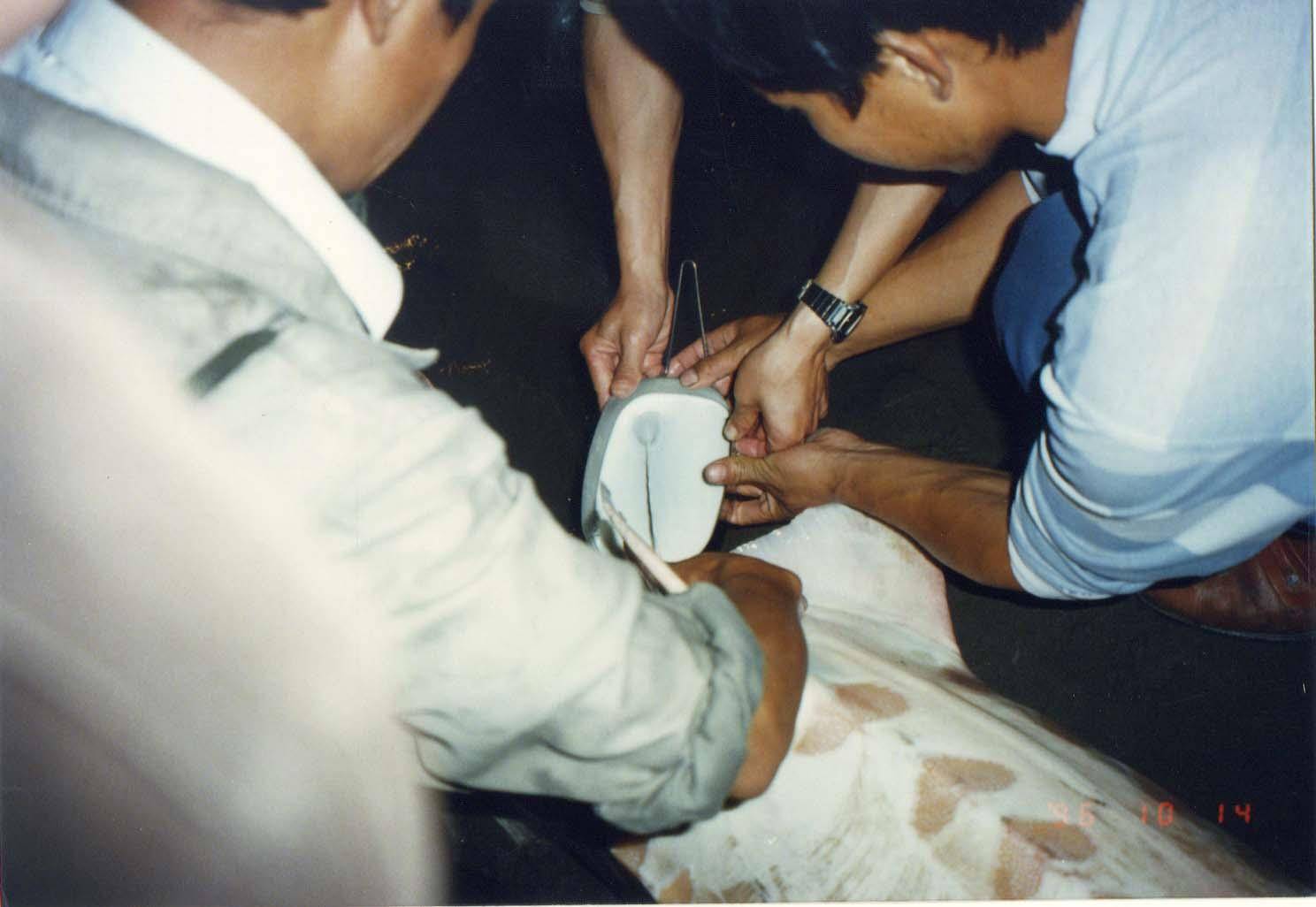

危起伟团队赶到现场,马上开展就地救治,准备标记它放归长江,追踪到它们的产卵场,以找到更多白鲟同伴,再通过人工繁殖实现物种延续。专家团队为白鲟搭建一张“手术床”,往鱼鳃里浇镇静剂,让白鲟轻度麻醉。有人擅长外科手术,给白鲟缝合伤口,并精心植入超声波跟踪发射器。

1月27日,白鲟恢复良好。大家小心翼翼将它放归长江,它“滋溜”一下扎入江水,加速逆流向上游,划出一道清晰而动人的水线。专家团队追踪船紧随白鲟,1月30日凌晨,追踪船触礁。两天后,白鲟消失在茫茫长江之中,失去信号。

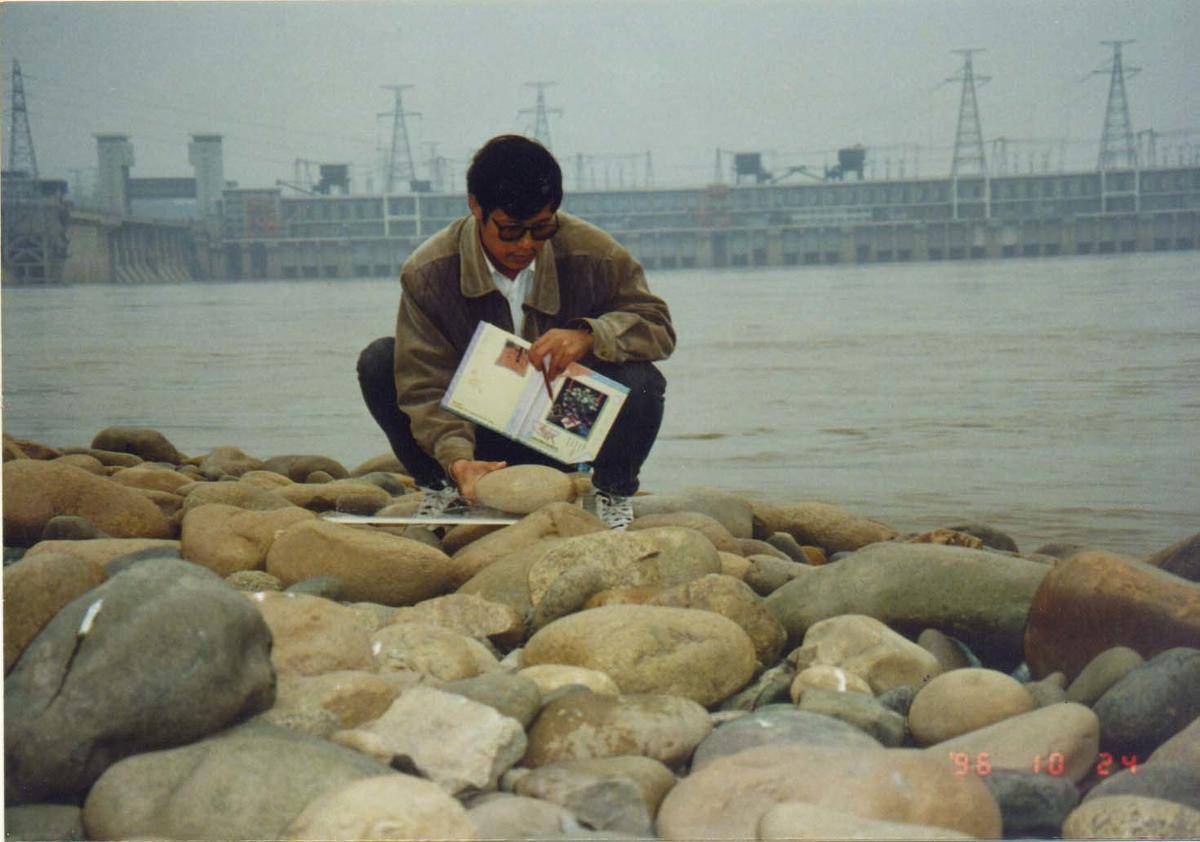

此后8年,危起伟团队苦苦寻找,在长江上漂泊近2万公里,再也没找到白鲟踪迹……

自2003年以后,人类长达16年未发现白鲟活体。2019年,中国专家团队联合国外权威专家评估推断,白鲟在2005年—2010年已经灭绝。2022年7月21日,世界自然保护联盟(IUCN)宣布长江白鲟灭绝。

“当时救治条件、技术手段太有限了,未能留住最后一条白鲟,无疑是巨大遗憾。”危起伟说,长江白鲟灭绝后,全球现存26种鲟鱼。而人类唯一能做的,就是让中华鲟、长江鲟等其他濒危鲟鱼,不再重蹈覆辙。

人工培育的中华鲟,还要经过大海难关

中华鲟属于江海洄游型鱼类,生于长江,长在大海,成熟后再回到长江产卵。江海之间,漫长跋涉,是中华鲟延续种群的生命线。

1989年,危起伟牵头启动中华鲟人工繁殖研究,每年成功催产数十万条仔鱼。1992年,团队开展中华鲟人工培育,获得数千尾大规格的中华鲟幼鱼。1993年,团队在国际合作中获得一套超声波跟踪设备,成功标记并放流两尾性成熟的雄性中华鲟,我国首次监测到中华鲟繁殖的准确位置。

危起伟牵头先后在广东、福建、江苏、湖北等地建立中华鲟繁育基地,全面展开中华鲟的迁地保护和人工繁育。我国先后攻克中华鲟后备亲鱼人工驯养、性腺发育诱导、人工催产等技术难关,繁殖规模不断扩大,中华鲟人工保种取得成功。危起伟因此被尊称为“中华鲟之父”,他主持的“中华鲟物种保护技术研究”成果获国家科学技术进步二等奖。

“人工繁殖只是保护中华鲟的一种手段,恢复其自然繁殖能力才是最终目标。相比野生中华鲟,中华鲟人工保种群体在体型、繁殖能力等方面,仍有不小差距。”危起伟介绍,近些年我国放流中华鲟近1000万尾,却连续8年未监测到中华鲟自然繁殖活动,中华鲟仍处于极度濒危状态。

为此,农业农村部出台中华鲟拯救行动计划,成立中华鲟保护救助联盟,实施长江十年禁渔等。“河流全面禁捕,长江禁渔经验可以被世界其他国家借鉴。”危起伟说。

鉴于中华鲟90%的时间在海洋中度过,危起伟团队实施中华鲟“江-海-江”接力保种系列工程,启动长江故道、三峡水库和舟山海水养殖项目,帮助中华鲟在长江故道发育成熟、在长江葛洲坝下产卵、在入海口接受海化,完成“淡水—海水—淡水”的洄游过程,提高生存率。

人工繁育的中华鲟尚未经历海水,从长江到大海能否平稳过渡,是中华鲟物种保护成败的关键。如能成功,中华鲟2036年有望恢复自然繁殖。

野外灭绝后的长江鲟,8个月后野化繁殖实验成功

长江鲟的保护之路也充满波折。

2007年,我国实现长江鲟全人工繁殖和苗种培育,开始在长江宜宾段进行长江鲟增殖放流。2011年,中国水产科学研究院长江水产研究所借鉴中华鲟保种体系建设经验,展开对长江鲟的保护和研究,成功实施规模化繁殖、保种和增殖放流。截至2022年,我国累计放流长江鲟86万余尾。

2018年,农业农村部实施长江鲟拯救行动计划,放流的长江鲟稚鱼生长情况很好,其中700多尾性成熟或近性成熟的长江鲟,滞留在向家坝下游至宜宾岷江三江口的历史产卵场范围。然而,科研人员采取江底采卵、解剖食卵鱼、水底视频等多种监测手段,仍未监测到长江鲟自然繁殖。

2022年7月,长江鲟被IUCN宣布野外种群灭绝。“原因很复杂,与放流密度、生态适应性、产卵场水文变化等都有关。”危起伟分析。

重建长江鲟自然种群,是长江鲟拯救行动计划的核心。在农业农村部组织下,长江所联合水生所、四川省农科院水产研究所等多家科研单位,组建跨学科团队,攻关长江鲟产卵场修复技术。

2023年,好消息传来:在长江四川宜宾江安段的天然夹江,科研人员搭建起环境可控的产卵场。20尾成熟的长江鲟雌雄亲鱼进入产卵场后,成功自然产卵。研究员杜浩欣喜表示,这标志着长江鲟野外灭绝8个月后,其野化繁殖实验取得成功。

2025年4月,我国首次在赤水河干流通过人工改造生境条件,实现长江鲟的自然产卵和孵化出苗。

“长江鲟个头较小,恢复自然种群重建的希望更大。”危起伟表示,我国在中华鲟、长江鲟全人工繁育和增殖放流的基础上,探索栖息地、产卵场、索饵场等修复以及低坝修建鱼道等举措,为全球濒危鲟鱼保护提供了中国经验。