英雄,一个民族最闪亮的坐标。

英雄之光,辉映历史;英雄精神,照耀未来。

以英雄之名给街道、学校乃至县市命名,将英雄的名字标注在地图上,是对浴血岁月最深沉的纪念。

“我是为四万万同胞而死。”22岁飞行员陈怀民“死亡冲锋”,成为世界空战史上与敌机对撞的第一人。1946年,原日租界的南小路,被命名为陈怀民路。

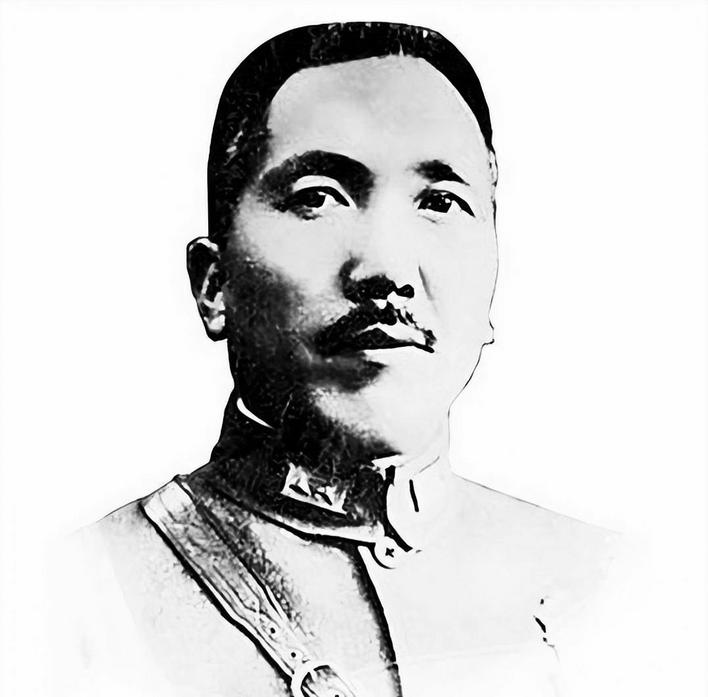

“对国家、对民族可告无愧。”爱国将军张自忠在枣宜会战中身中七弹牺牲,将军灵柩经过的地方,十里长街洒泪。1946年,武汉市成忠路更名张自忠路时,武汉市民联名上书说:“张将军的忠魂应该守着长江。”

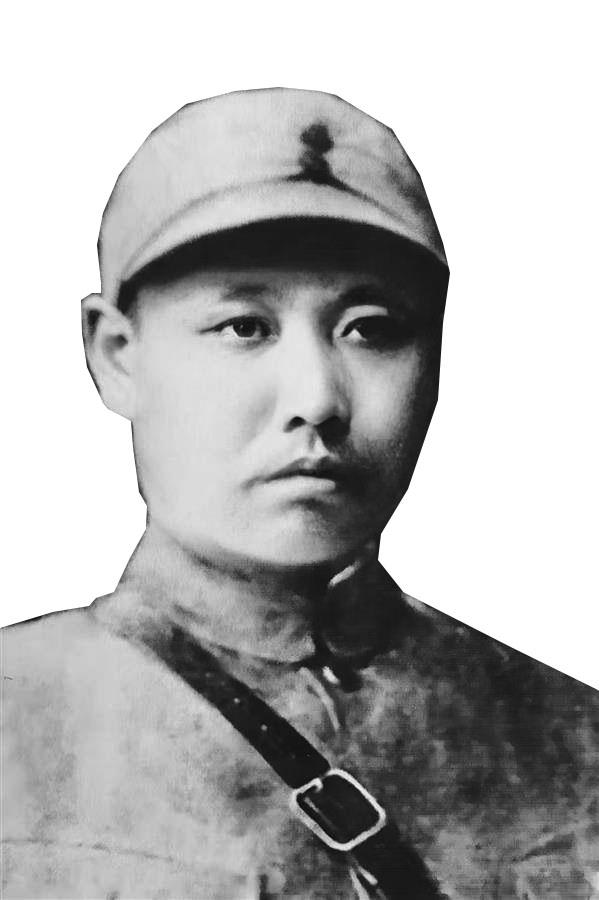

“不打败日本人就不回来。”郝梦龄是抗日战争中牺牲的第一位军长,武汉市各界为他举行公祭。武汉市北小路更名郝梦龄路时,市民高呼“将军是武汉的骄傲。”

以英雄名为地标名,不只是名称的变化,更是精神的传承。

烈士董毓华的故乡湖北蕲春,将狮子初级中学更名为毓华中学,以纪念这位一二·九运动领袖、抗日民族英雄。如今,一批又一批青年学生,成了烈士精神的传播者。

站在英雄路上,仰望先烈们看过的星空,脚下大地已换了时空。

这些路,早已被建成先烈们心中梦想的样子。

先烈的名字,指引你我前行。英雄的精神,照亮过去、现在和未来。

一个有希望的民族不能没有英雄,一个有前途的国家不能没有先锋。

继承英烈遗志,续写英雄荣光。

追寻英雄的足迹,青年一代必将在先烈用生命和鲜血开辟的道路上,不懈奋斗、永远奋斗。

湖北武汉张自忠路

承载“尽忠报国”之魂的街巷

张自忠 山东临清人 1937年七七事变后,张自忠率部一战淝水,再战临沂,三战徐州,四战随枣,所向披靡。1940年5月,在枣宜会战中他亲自率领部队与日军决战,身中七弹壮烈牺牲。

“为国家民族死之决心,海不清,石不烂,决不半点改变!”张自忠将军的绝笔信,至今仍如惊雷般回荡在历史长河中。7月1日,走在武汉市江岸区张自忠路上,八路军武汉办事处旧址纪念馆馆长周静讲起将军的故事,声音微颤:“张自忠的忠勇之气,是刻进中国人骨血的精神基因。”

张自忠的名字,曾与“汉奸”的骂名纠缠。1937年北平沦陷,他奉命留守周旋,却被国人斥为“张逆自忠”,遭报纸攻讦、同胞唾骂。他化装逃离敌营时留下誓言:“吾一日不死,必尽我一日杀敌之责!”

湖北这片土地,记录着他最后一战慷慨赴死、捐躯报国的英雄壮举。

1940年5月,枣宜会战烽火连天。时任第三十三集团军总司令的张自忠本可坐镇指挥,却亲率将士前往死战。在宜城南瓜店十里长山,他身中七弹,临终前对副官疾呼:“我力战而死,自问对国家、对民族可告无愧!”日军清理战场时,在他染血的军装里发现两封未寄出的家书,字字体现为国赴死的决绝。

将军殉国,天地同悲。毛泽东同志为张自忠题写挽词:“尽忠报国。”灵柩从宜昌运往重庆途中,十万民众不顾敌机威胁,冒死迎送。张自忠将军的忠勇精神令敌方也深感钦佩,日军设在汉口的广播电台称其为“壮烈战死的绝代勇将”。

抗战胜利后,为了纪念张自忠将军,位于武汉市江岸区的“成忠路”更名为“张自忠路”。如今的张自忠路全长400米,北接汉口中山大道,南抵江滩。清晨的菜市场人流熙熙攘攘,街边的热干面香气蒸腾,这条以抗日英烈之名命名的道路,早已融入武汉的城市血脉。

从背负误解的艰难岁月,到血染沙场的壮烈殉国,再到以英雄之名为路名的永恒纪念,张自忠的事迹印证:真正的忠诚经得起至暗时刻的淬炼。这条以英雄名字命名的道路承载的历史重量与精神光芒,也持续照亮着后来者。今年4月,武汉市第二初级中学的研学课堂搬到了张自忠路,学生们在路牌下聆听将军的事迹。学生袁嘉辛感慨:“走在这条路上,有一种与张自忠将军隔空对话的感觉,非常感动。张将军的故事激励着我,要不怕困难勇往直前。”

古语说“慎终追远,民德归厚矣”,周静认为,让学生用脚步去丈量这条英雄路,到现场去感受烽火岁月,那一刻,历史不再是课本的铅字,而成了少年血脉里奔涌的热度。

如今,抗战胜利已80年,张自忠路早已成为穿越时空的“忠义隧道”,成为湖北人乃至全国人民记忆里永不褪色的精神坐标。

湖北武汉 陈怀民路

满街烟火正是英烈所愿可爱的中国

陈怀民 江苏镇江人 1938年4月29日,日军大规模空袭武汉。作为中国空军飞行员的陈怀民驾机激战,在飞机着火后径直撞向敌机,牺牲时年仅22岁。

“弹尽油干化利剑,撞毁敌机建奇功,山崩地裂敌丧胆,热血忠魂化彩虹……”6月23日,武汉市江岸区陈怀民路上,76岁的陈德与好友慷慨激昂地唱着《天魂》。这首歌由陈德亲自作词,是为了纪念他的叔父——“4·29空战”中以身殉国的抗战英雄陈怀民而创作的。

1938年4月29日,日军大规模空袭武汉,妄图以一场胜利为天皇祝寿。时任第4航空大队第21中队飞行员的陈怀民驾驶飞机与日军激战,在遭到5架96式舰载战斗机围攻时飞机油箱着火,他放弃跳伞逃生,驾机径直撞向敌机,成为世界空战史上与敌机对撞的第一人。牺牲时,英雄年仅22岁。

“叔父在日记里写着,‘每次飞机起飞的时候,我都当作是最后的飞行。与日本人作战,我从来没想着回来’。”陈怀民的侄子陈德说,陈怀民的行为就和他的名字一样,“有所作为,爱国怀民”。

1946年,这条原日租界的南小路,被命名为陈怀民路。

如今,200多米长的小路周围布满居民区,热闹且繁忙,菜摊小贩的吆喝声此起彼伏,孩童拿着刚买的玩具高兴地奔跑,老人们悠闲地下着象棋……这是无数个陈怀民们用生命写就的“可爱的中国”,却也是他们再也见不到的人间烟火。

人民永远不会忘记英雄。百大鲜生农贸市场(陈怀民路店)、天济大药房(陈怀民路店)、嗡蜜佳园(陈怀民路店),各式各样的门店招牌,无声地表述着对这位抗战英雄的思念和赞颂。

“没有先辈们流血牺牲,哪有现在的国泰民安;没有先辈们赴汤蹈火,哪有现在的盛世中华。”70岁的附近居民邓小艇到菜场买菜,被陈德的歌声吸引,使主动攀谈起来,一同回忆抗战先辈的峥嵘岁月。

邓小艇5岁时便住在这里,从小听着陈怀民的故事长大,也见证了陈怀民路的日新月异。他回忆说,日租界收回后,越来越多的人居住在这里,很多老字号店铺在这里发家,历史的厚重与现代生活气息交织融合,让这条路既繁华热闹又充满韵味。

沿着陈怀民路往东,路的尽头是胜利街。路口处的装修施工店老板刘飞龙,5年前将店开在这里,店正对着陈怀民路的路标。

“每天都有年轻人来打卡,从他们的言行中,我看到了青年一代对历史的铭记与传承。”他说。

湖北武汉 郝梦龄路

春晚镜头记录英雄之城的永远缅怀

郝梦龄 河北藁城人 1937年10月,郝梦龄率部参加忻口会战,与日军激战数日后,被日军的机枪击中,牺牲时年仅39岁。

6月24日,湖北日报全媒记者重走武汉市郝梦龄路,并采访郝梦龄将军的后人,感受精神传承与时代发展的同频共振。

“如今有不少年轻人自发来到这条路上缅怀先辈,这让我深感自豪和欣慰。”站在郝梦龄路的路牌下,看着街上车水马龙、人来人往,郝梦龄将军的孙女郝枚感慨万千。

1937年10月16日,郝梦龄将军在忻口会战中牺牲,成为七七事变以来,中国军队在抗日战争中牺牲的第一位军长,牺牲时年仅39岁。

“爷爷出征前写下遗嘱,抱着牺牲的想法奔赴前线,说不打败日本人就不回来。大姑送爷爷从火车站离开,她一直记得,爷爷当时一下都没有回头,只留给她一个义无反顾的背影。”郝枚说。

郝枚向记者展示郝梦龄的遗书手稿复印件:“此次抗战乃民族国家生存之最后关头,抱定牺牲决心,不能成功即成仁……”郝梦龄视死如归的爱国之情,跃然纸上。

1937年10月24日,郝梦龄的灵柩由山西运到武汉。武汉各界举行公祭,并以国葬礼将其安葬在武昌卓刀泉山麓。为纪念郝梦龄的功勋,汉口北小路改名为郝梦龄路。

英烈血染过的山河,值得后世讴歌与爱护。这条路,承载着厚重的历史记忆,也见证着蓬勃的发展活力。曾经的老街巷,如今已成为商业与文化交融的活力地带。道路两旁,特色小店、咖啡馆、餐厅林立,吸引着众多市民和游客前来打卡。2025年春晚,武汉分会场镜头中,演员李现带着人们奔跑过一条条英雄街道的画面,让观众无不热血沸腾。这些英雄街道中,就包括郝梦龄路。

漫步在郝梦龄路上,只见居民们悠闲地坐在路口长椅上聊天,他们对这条路的历史如数家珍。“郝梦龄将军是大英雄,家门口这条街以他的名字命名,我们感到特别骄傲!”家住附近的李婆婆大声对记者说。

时至中午,店铺的人多了起来,街道渐渐热闹,不少身着校服的学生来到街上吃午饭。“我们要继承和发扬先烈的优良传统,为实现中华民族伟大复兴贡献自己的力量。”武汉市第二中学高二年级的王同学告诉记者,自己曾经在附近的八路军武汉办事处旧址纪念馆担任过小小讲解员,深知现在的美好生活,都是无数革命先烈用生命和鲜血换来的。

如今,郝枚和家人时常会到郝梦龄路上走走看看。“奶奶在世时,常教导我们,有国才有家。这句话是镌刻在我们家族血脉里的信念。爷爷在遗嘱里说,以后国家胜利了,希望子女能为国家作贡献。祖辈的精神一直激励着我们,成为我们不断奋进的动力。”郝枚说。

河北枣强 赵陈烈士纪念馆

每年数万人来此追忆“杀回敌阵”两位司令

赵义京 湖北黄陂人 赵义京1938年后,调任冀南军区第5军分区参谋长,后任副司令员、司令员。陈耀元1940年底任冀南军区第5军分区副司令员。1943年,他们在突围战斗中壮烈牺牲。

陈耀元 湖北天门人

夏至刚过,河北省衡水市枣强县王常乡西江官村,刚割完麦子的秸秆地一望无际,绿油油的玉米苗已长到小腿高。

沿着田间小道进入村庄,一座纪念碑赫然映入记者的眼帘。“这个地方原来叫司令坟,正是赵义京司令长眠的地方。”西江官村党支部书记孙彦军说。

1914年,赵义京出生于湖北黄陂。全面抗战爆发后,赵义京随八路军129师开赴太行山区,转战华北,开展游击战争。1943年是冀南抗战最困难最艰苦的时期,主力部队撤到了太行山区。已任冀南军区第5军分区司令员的赵义京和湖北天门籍副司令员陈耀元,带领少数部队留下来坚持敌后斗争。

“日军四处袭扰,经常会到村庄里抢粮食和牲畜。”孙彦军听老人讲,自己的爷爷就是因为碰上日本人抢粮食,被枪打穿了面颊。这一年的盛夏,局势异常紧张。8月27日,冀南军区第5军分区召开约200人的全区各县武装科长、县大队长和教导员会议。会议被敌军发现,2000余人的日伪军合围而来。参会人员两度转移,直到8月30日仍未跳出包围圈。

敌军十倍于己,情况危急!赵、陈两位司令员沉着镇定,在消灭了伪军一个中队后,终于突围。但此时仍有部分同志在包围圈里,赵义京和陈耀元立即返回去接应。再次突围时,赵义京不幸中弹,壮烈牺牲,副司令员陈耀元也在这次战斗中牺牲。为了纪念二人的牺牲,经上级批准,当时的枣北县改名为“赵陈县”。

1967年,西江官村在当时老村支书孙海长的带领下,自发用土砖修建了“赵陈司令碑”。孙海长说,村民在碑上为两位司令刻上“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”的墓志铭。1984年3月,共青团枣强县委重新修建纪念碑。2019年4月5日,枣强县人民政府又复建纪念碑,建设纪念广场。西江官村也将村委会隔壁的两间平房改为烈士纪念馆,对外开放。

“要让烈士的精神代代相传。”枣强县文化广电和旅游局四级调研员、王常乡原党委书记李经介绍,这个310人的小村每年会接待来自周边县市数万人次到村里缅怀英烈。“今年我们的麦子又丰收了,现在村里人都住上了瓦房,不愁吃穿。”孙彦军说,今天的幸福生活正是英烈的期盼。

河北沧州 黄骅市

烈士女儿在此见证开放高地英模辈出

黄骅 湖北阳新人 1943年,黄骅任八路军冀鲁边军区司令员。同年6月,他在新海县大赵村主持召开重要会议时被叛徒杀害,年仅32岁。

6月24日,在河北省黄骅市学府家园小区的家中,黄骅的小女儿、82岁的黄鲁彬拿出父亲黄骅的相片,小心翼翼地擦拭。

“父亲去世时,我刚满月。但我经常听母亲和父亲的战友说起,父亲做事果断、作战英勇。”面对着远道而来的湖北家乡人,黄鲁彬眼眶湿润。

黄骅原名黄金山,1911年2月生于湖北阳新,1929年入党,后参加红军长征。1937年全面抗战爆发后,他从延安出发奔赴抗日前线,改名黄骅。1943年6月30日,时任冀鲁边军区司令员的黄骅在河北新海县大赵村主持军区会议时,被叛徒杀害,年仅32岁。为纪念黄骅烈士,1945年9月,新青县(1944年1月新海县和青城县合并)改名为黄骅县,1989年改名黄骅市。

在黄骅遇害的地方,如今已建成纪念馆。纪念馆前,8株翠柏掩映着白色的黄骅塑像,聂荣臻元帅题写的“黄骅同志永垂不朽”八个大字熠熠生辉。黄骅市羊二庄镇大赵村原党支部书记孙立国介绍,大赵村三代人接续讲述黄骅的故事,已接待全国各地20多万前来悼念的人。

2012年,黄鲁彬从杭州来到黄骅市定居。如今82岁的她,已成为一名地道的黄骅人。她爱吃本地的虾酱小葱卷饼。她参与成立红歌艺术团,成员从10多名壮大到100多名。黄骅市烈士陵园、黄骅市档案馆、大赵村惨案遗址纪念馆,以及黄骅市的很多学校、机关、企事业单位,都留下了她讲述父亲故事、弘扬红色文化的身影。

令她欣慰的是,黄骅市先后建起10余处红色文化场馆,创作电影《英雄黄骅》等10余部红色文艺作品,红色文化深入人心,英雄、好人不断涌现,多年来先后产生了1100多个道德模范,3人荣获全国道德模范提名奖,20人荣获“中国好人”称号。

“红色文化可以凝心铸魂,为经济社会发展注入精神动力。”黄骅市委宣传部副部长孙福新介绍,依托红色资源,黄骅市凝聚发展动能,已成为省市重点打造的沿海经济带龙头和改革开放高地,黄骅港已上升为全国沿海主要港口。

结束采访时已是傍晚,从黄骅市区到黄骅港,宽阔的马路上灯火辉煌,黄骅市这颗“渤海明珠”,熠熠生辉。

河北清河 宏毅路

英烈精神激励发展多个产业“全国最大”

杨宏明 湖北黄安(今红安)人 1941年秋至1942年春,杨宏明任冀南军区第4军分区司令员。1942年在与日军的突围战斗中中弹牺牲,年仅32岁。

在河北省邢台市清河县武松中街与运河大街之间,有一条宏毅路,清河县妇幼保健院坐落于此。

“这条路,取名宏毅路,是为了纪念抗战烈士杨宏明和孙毅民,他们名字中分别有一个‘宏’字和一个‘毅’字。”6月23日,宏毅路一位副食店老板对湖北日报全媒记者说。

杨宏明烈士是湖北人,83年前牺牲在这片燕赵大地。

杨宏明出生于湖北黄安(今红安)。1927年,17岁的他参加黄麻起义,并于次年成为一名光荣的红军战士。杨宏明身经百战,参加了中央苏区历次反“围剿”斗争和二万五千里长征。1941年秋至1942年春,杨宏明任冀南军区第4军分区司令员。1942年4月28日,日军纠集了大批部队对冀南军区第4军分区一带进行所谓的“铁壁合围”。因为敌军来袭速度很快,杨宏明在第二日才得到消息。他迅速指挥部队分批突围,在激战中身先士卒,不幸在临清县姚尔庄(今邢台市临西县姚尔庄村)中弹牺牲,年仅32岁。一同在战斗中牺牲的,还有杨宏明的战友孙毅民(河北人)。

2014年9月,杨宏明被列入第一批在抗日战争中顽强奋战、为国捐躯的300名著名抗日英烈和英雄群体名录。

“四二九狂风助战惊天地,红五月阴雨洒泪吊英魂。”距离清河县50多公里外的临西县“四·二九”烈士陵园里,烈士纪念碑上镌刻着这样两行字。陵园内,竖立着杨宏明烈士的雕像。时常有各界群众前来瞻仰、致敬。

临西县委党史办原主任马庆水说:“83年前,从湖北走出的杨宏明司令员,英勇牺牲在燕赵大地。燕赵大地弘扬英烈精神,汲取奋进力量,加快地方发展,不仅依靠轴承、羊绒等特色产业走上致富路,还喝上了丹江水。湖北人民的深情厚谊,我们铭记在心,永远不会忘记。”

车辆行驶在临西县,路边一块写有“中国轴承之乡”字样的雕塑格外显眼。马庆水介绍,经过多年发展,临西县已成为中国最大的轴承产销集散地。截至目前,该县已拥有轴承生产销售及配套企业3000余家,产品远销东南亚、非洲、欧美等90多个国家和地区。2024年,临西县轴承特色产业集群营收达到271.58亿元。

而如今的清河县,被誉为“中国羊绒之都”。在这片不产羊的土地上,孕育出了全国规模最大的羊绒产业集群,年加工经销山羊绒超过全国总量的50%。

湖北蕲春 毓华中学

“一马当先”英烈故事请学生自己来讲

董毓华 湖北蕲春人 董毓华发动与领导了震惊中外的一二·九运动和冀东抗日大暴动。1939年6月,在前线指挥作战时,因长期疾病和奋战劳累病逝,年仅32岁。

“下学期开学,我们打算请学生自己来讲董毓华烈士的故事,边讲边学感触更深。”6月24日,湖北日报全媒记者来到一二·九运动学生领袖董毓华的出生地——蕲春县,该县毓华中学校长田超勇正在考虑9月新生入学的红色教育活动安排。毓华中学原名狮子初级中学,后为纪念一二·九运动领袖、抗日民族英雄董毓华而更名。

1907年,董毓华出生于蕲春一个教师家庭。受父亲影响,他自幼便立志报国。中学时代,董毓华赴武汉求学。他不仅学习成绩优异,还积极参加学校革命活动。

1925年5月,武汉学生举行游行示威活动纪念五四运动6周年,董毓华积极参加筹组工作。当时,军阀出动大批武装军警镇压手无寸铁的爱国学生。董毓华数次冲进敌群中抢救受伤同学,他的左腿踝骨被打裂,仍强忍疼痛继续指挥,直到被抬进医院。那年夏天,董毓华在董必武等人的介绍下加入中国共产党。

1933年秋,董毓华考入中国大学政治经济系。1935年华北事变后,中共北平地下组织决定组织学生举行反对筹备成立“冀察政务委员会”的请愿斗争。12月9日,数千名学生举行抗日救国示威游行,反对华北自治,要求保全中国领土完整。董毓华高举“中国大学学生联合会”的旗帜,走在游行队伍最前面,一马当先。

“一二·九运动促进了中华民族觉醒,以董毓华为代表的先进知识青年,是当时所有青年学生的榜样。”毓华中学党委副书记陈艳体会。

1937年,董毓华赴津南、冀中、冀东、冀南等地为共同抗日作准备。1938年,冀东抗日联军成立,董毓华历任政治部主任、司令员兼政治委员等职。当年7月,冀东抗日大暴动举行,历时近2个月,参加人数20余万人,有力地配合了全国抗战。刘少奇曾高度评价冀东大暴动,称“这是真正地发动了几十万群众来进行反对日寇汉奸的武装斗争”。由于长期涉险奔波、浴血奋战,董毓华积劳成疾,1939年6月在前线指挥作战时因病去世,年仅32岁。

为纪念他,蕲春县在毓华中学建立了董毓华革命烈士事迹陈列馆,毓华中学的学生也成为受董毓华影响最深的人。田超勇介绍,学校每年都会举行丰富多彩的红色教育活动,包括参观董毓华革命烈士事迹陈列馆、到董毓华故居祭奠,开展征文比赛、演讲比赛、手抄报展评、红歌比赛等,让学生铭记历史、珍惜当下、奋进未来。

“董毓华烈士为革命奋不顾身,我们以他为荣,向他学习,为建设祖国奋斗终身!”毓华中学七年级学生涂可馨说。

本版文图:湖北日报全媒记者 赵莎莎 王婧 许旷 金凌云 涂家骏 王孝武 王际凯 曾雅青 杨宏斌 实习生 魏雅雯 通讯员 危书锋 吕雷 王紫琦