荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员 冯明双)在数字化浪潮不断席卷社会治理体系的当下,如何实现治理能力的精细化、智能化、场景化,已成为探索基层治理的核心议题。5月30日,一场关于AI驱动的社区治理新范式学术研讨会在武汉市东湖高新区湖口社区举办。会议聚焦社区智能化治理实践,全面展示了东湖高新区国家智能社会治理实验综合基地智能公共安全社会实验项目在数字孪生、智能仿真和决策、多元协同等方面的试点成果,探索出一条 “AI 下沉、数据驱动、民生导向” 的基层社会治理新路径,为全国智能社会治理提供了可借鉴的经验与理论支撑。

湖口社区地处武汉东湖高新区,常住人口构成复杂、居住密度高,治理任务艰巨。项目团队调研发现,社区存在“风险感知迟滞、处置反应滞后、信息协同不畅”等治理短板,传统管理模式难以满足日益精细化的治理需求。针对这一现状,北京大学武汉人工智能研究院联合相关部门,共同推进“AI+社区治理”技术试点,打造“未来社区智治平台”。该平台以湖口、黄龙山、杏园三个社区为核心,通过三维数字孪生技术还原社区物理空间,部署324个多模态传感节点,融合多源异构数据资源和算法模型,构建起“天-地-人”三维立体化协同治理架构,实现了 AI 技术从 “看不见” 到 “可预测” 的落地转变。

在实际运行中,平台感知层实时采集独居老人状态、电动车入梯、高空抛物、水电气异常、建筑物隐患等全域风险要素,实现异常事件秒级识别与精准告警。试运行期间,平台共干预违规行为 124 起,巡查人力成本降低 71.4%,安全事件同比下降 53.6%。项目组成员李岭介绍:“平台核心价值不在于替代人,而是让社区治理更可视、更精准、更高效,真正做到‘让数据跑、让风险停’”。

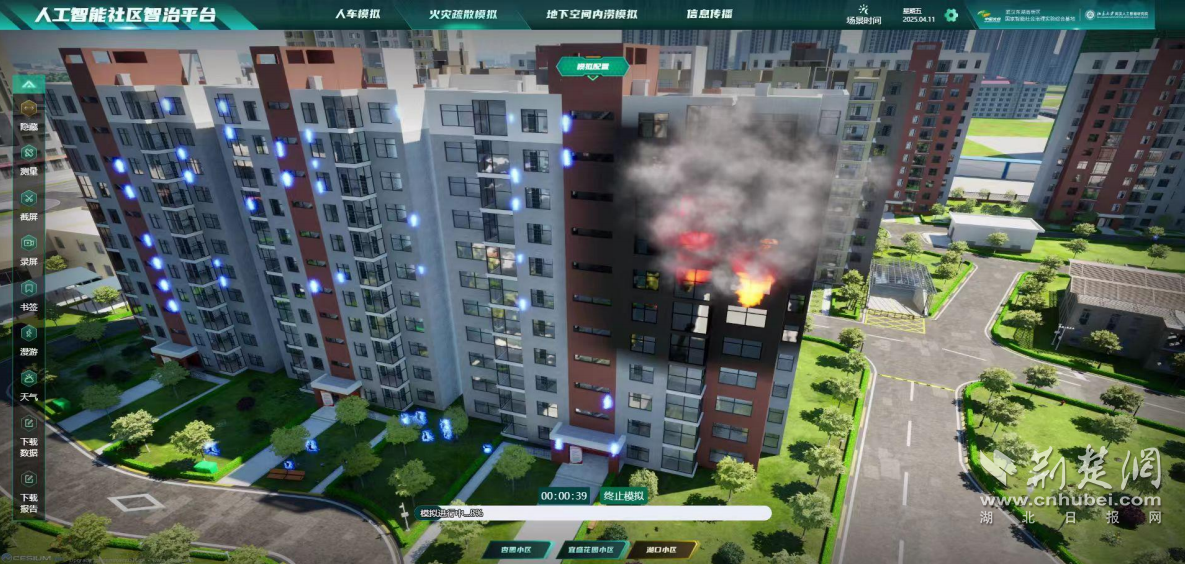

该平台在落地过程中,围绕三大功能展开工作,打造智能治理 “微单元”。在社区精准服务方面,依托社区级数字孪生体构建"人-房-事"关联模型,实现精准人物画像;融合毫米波生物雷达与AI视频分析等技术,重点关爱高龄老人、特殊人群等,建立"自动定位-动态追踪-精准服务"业务流闭环;针对重点人群实施多维度、精细化治理与人性化关怀服务。在社区生命线保障方面,运用人工智能算法、低空无人机等技术对高空抛物、电瓶车违规充电、燃气泄漏、用水用电异常、水污染及建筑物沉降等问题,实现全过程智能预警、闭环处置与干预。社区级模拟则结合社区规模、结构、资源分布及居民行为模式,对火灾、内涝等突发事件进行全流程动态模拟与精确分析;挖掘事件成因及决策政策的潜在影响,预测发展趋势,赋能城市更新与社区智能治理。华中科技大学教授刘成斌认为:“基层社区是社会治理的末梢,但往往是风险最易集聚的地方。用 AI 技术织密这张‘安全网’,是未来城市治理精细化的关键路径。”

在交流会上,多位专家围绕“社区智能治理的理论与实践”主题发表见解。华中科技大学鲁耀斌教授指出社区治理数智化需要算法、算据、算力三维支撑,呼吁构建统一的治理数据底座;西安交通大学蔡萌教授肯定湖口项目“数从基层来、策为民所用”的实践;中国社会科学院梁晨副研究员强调智能治理应关注社区中人的关系网络构建;广州大学张茂元教授则表示技术要与制度、信任环境相结合,湖口项目成功在于用技术支持人。

项目负责人、北京大学武汉人工智能研究院副院长吕鹏表示,湖口社区的试点成效证明智能社会治理是可落地的现实路径,下一步将以东湖高新区为核心,推动平台在更多社区复制,形成 “模块化+标准化”治理产品体系。吕鹏也透露,将以项目成果为基础,探索构建城市级“社区智能大脑”。目前,该项目已入选2025 中国智慧城市优秀案例,获2025数字中国创新大赛二等奖,并受到《国家智能社会治理实验基地工作专刊》重点推介。

基层治理变革并非易事,它需要技术与制度融合、数据与温度结合,更需要社区“信任”关系的搭建。湖口社区的试点实践表明,只要坚持以人民为中心、以问题为导向、以协同为路径,就能实现“看得见、管得住、调得动”的治理目标。未来,像湖口这样的“智能治理微单元”有望成为中国式现代化城市治理的基本组成,推动“科技向下扎根,治理向上生长”。