荆楚网(湖北日报网)讯(记者黄培、齐一璇)在数字教育发展的浪潮下,职业教育正以数字化转型为引擎,重塑人才培养模式,赋能产业升级。在长江之畔的湖北大地,这片教育沃土,正以开放包容的姿态,拥抱数字技术的浪潮,推动教育模式的创新与升级。从“智慧中枢”的高效信息流通与共享,到装配式建筑的智能建造,从光谷产教联合体的深度融合,到绿色智能船舶产业的协同发展,湖北的高等职业院校正以实际行动诠释着数字教育的无限可能。

构建“智慧大脑” 打造职业教育数字化转型新生态

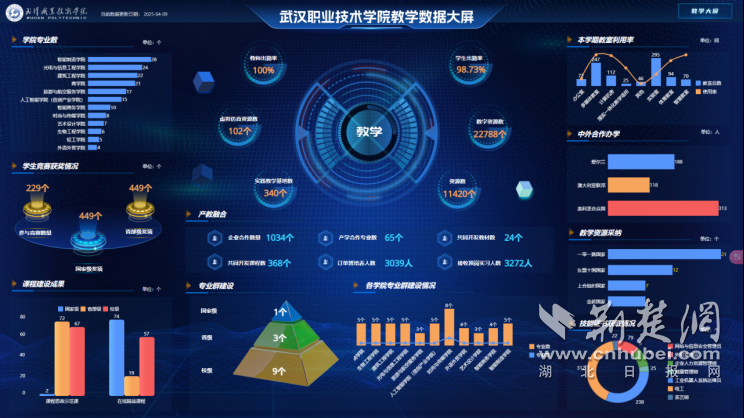

走进武汉职业技术大学,该校“武职云”私有平台堪称“数字引擎”,拥有68个计算节点、2.5PB存储容量以及900余个虚拟服务器,强大的计算和存储能力为教学、科研、管理等工作提供了稳定可靠的云计算服务。

学校精心打造的“一个中心、二个融合、三个平台”数字化支撑体系成效显著。“教管学研”协同中心就像一个“智慧中枢”,有效整合教学、管理、学习和科研等各方资源,促进各环节紧密协作,实现信息高效流通与共享。积极融入国家智慧教育平台,大力推进优质教育资源共建共享,数字资源量(折合)254.7万册。

学校全力建设“武职智慧大脑”,建成个人、学院和学校三级数据中心以及“四库三中心”体系,并与教育部职教大脑实现100%对接,按需提供数据服务。

技术出海“数字之光” 点亮数字创新的“光谷模式”

武汉软件工程职业学院和烽火通信科技有限公司牵头组建“武汉·中国光谷”产教联合体,开辟“教随产出,技术出海”国际合作新路径,探索“产教融合,数字赋能”人才培养新模式,形成“科创融汇,数字创新”就业创业新局面,实现产业发展和人才培养的良性循环,助力中国光谷经济社会高质量发展。

2021年,烽火通信中标建设印尼国家无线通信村村通工程,校企联合培训现代通信技术人才近千人,实现95%海外员工本土化,解决了印尼信息孤岛的长期困境,惠及当地超千万居民。该校学生丁子恒,通过学校个性化、差异化、项目制、重实践的培养方式,以及“攻防推演-护网实战-创业孵化”的三维培养体系,成长为年营收过千万的企业总裁的故事。

“四境课堂”革命 让智能建造人才“玩转”数字工地

“像玩VR游戏一样开挖掘机!”在武汉新城中心片区产业提升项目现场,湖北城市建设职业技术学院的学生通过5G远程操控系统完成施工作业,中建三局工程师实时点评。这场“工地变课堂”的教学革命,背后是该校“四境课堂”模式的深度实践。

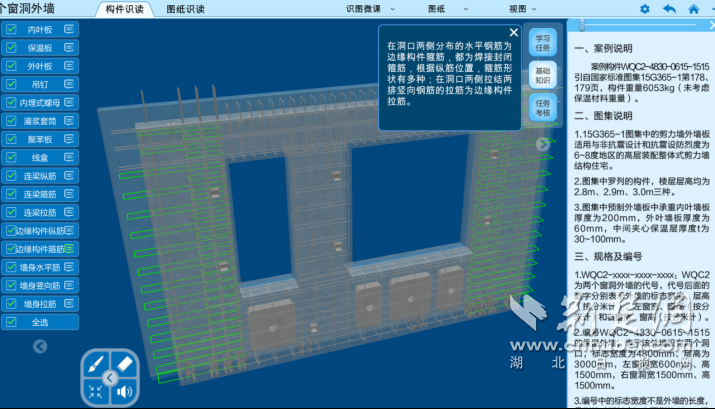

智能建造教学有着“三高三难”的痛点。该校以国家级项目“汉韵公馆”为蓝本,构建理论课堂奠基、虚拟课堂破题、模拟课堂练兵、工地课堂实战体系。学生佩戴VR设备演练高空坠落救援,通过AR透视PC构件内部钢筋排布,真正实现零风险练兵、低成本试错、高效率成长。

在2024年世界职业院校技能大赛中,该校团队凭借装配式建筑智能建造斩获全国铜奖。备赛期间,学生通过“空中课堂”直连预制构件厂,在虚拟仿真软件中完成从设计到施工的全流程演练。

数字领航“电化长江” 锻造绿色智能船舶“大国工匠”

为积极响应国家“双碳”战略目标和“电化长江”倡议,武汉船舶职业技术学院以数字技术为突破口,聚焦智能船舶前沿发展趋势,协同“政军行企校”五方共建湖北省船舶行业产教融合共同体,探索数字技术与绿色船舶、智能制造深度融合,构建人才培养新模式,赋能湖北绿色智能船舶产业高质量发展。

学校研发船舶领域专利百余项、累计创造经济价值超过1.6亿;组建院士领航高水平教师团队,培养造船工匠型人才2000余名。服务湖北省70余家中小船舶企业每年开展船舶工程技术领域技术技能培训,建成“船舶e栈”在线开放学习平台,累计服务7000余人。

牵头“全国船舶类专业教学资源库共建共享联盟”,建成国家职业教育船舶工程技术专业教学资源库,服务用户超67000人。依托数字化资源和实训基地,与行业企业共建现代学徒制班、邮轮工匠班,基地经验入选国家发改委职业教育产教融合典型案例。

从长江之畔的智能船舶,到光谷闪耀的5G技术,再到拔地而起的数字建筑,湖北职业教育的创新实践证明:数字教育不仅是工具升级,更是人才培养范式的重构。这些案例传递了一个信号——当职教与产业共舞、与技术同行,便能真正成为推动经济社会高质量发展的“新引擎”。