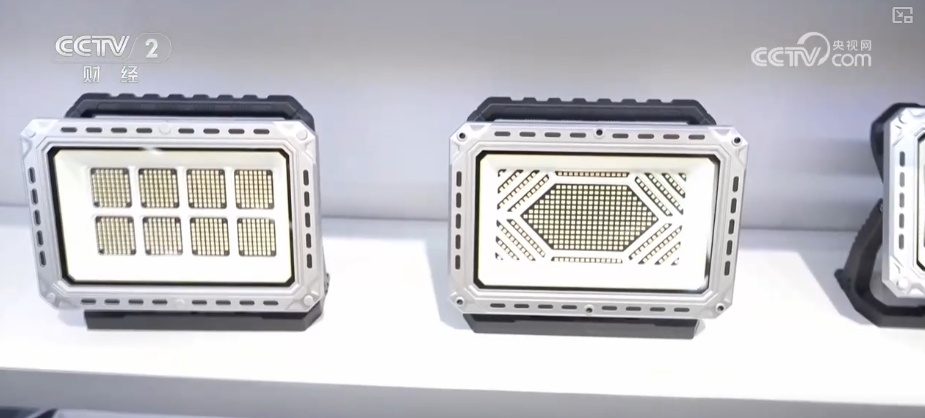

央视网消息:临海而居,靠海而生,这座占地102.3平方公里的海边小镇,分布着800多家手电筒企业。中国每出口10支手电筒,至少有6到7支来自浙江宁波西店镇。在这儿,手电筒可以有千般模样。成百上千款出口爆品,每一款都有自己的独门绝技。这个大块头,可以把光送到5786米远,极致参数让它肩负了野外搜救的使命。

不能充电的螺丝刀不是一个好的开瓶器,如今的手电筒已经不仅仅是照明工具而已。

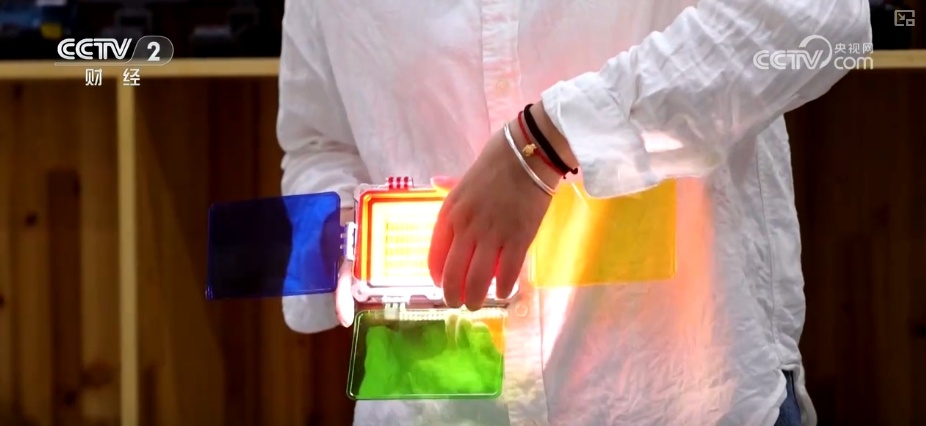

企业负责人周怡云介绍,这种钥匙扣灯是他们的一个爆款。别看它这么小一个,还带一个侧边的割刀,这边也带一个螺丝刀,最下面还是一个酒瓶的开瓶器。

企业负责人孙志红介绍,挂在帐篷上或者露营,上面是太阳能板,应急的时候可以反充,给手机充电。

企业负责人毛斌介绍,原来的工具灯大部分要不吸在汽车顶上,要不架在车旁边。他们就考虑能不能做一款360度无死角晃动或者调整的。从开发出来向客户推送,短短两个月内,销量直接翻了十倍多,在欧美地区卖得特别好。

手电筒身兼数职,生产线就成了变形金刚。毛斌说,对于客户的各种需求,快速调整产线、按需生产、高标准出货,才能在激烈的市场竞争中留下来。

毛斌介绍,他们尽量把内部结构通用化,产线调整就变得特别快,大概15到25分钟就能完成一款产品产线的调整了,一定得具备满足客户柔性化定制的要求。

经过30多年的产业积累,提起手电筒,西店镇已经成为一个绕不开的地方。近年来,当地政府也积极推进企业技术革新,共实施1000万元以上技改项目57个,投产21个,兑现各项产业扶持资金3783万元。

毛斌介绍,在西店镇,一个新品需要什么配件,可以在短短24小时内解决配件所有问题。如果在西店镇之外,可能要一个月、两个月、三个月,这就是一个产业链所带来的优势。

浙江省宁波市宁海县西店镇商会副秘书长邬双海表示,现在面对全球国际大环境,西店镇整个照明行业也在考虑转型升级。一是针对不同地区,除了欧美,开发中东、非洲、东南亚市场,另外也在积极转向国内销售。

“老朋友”与“新面孔” 带着手电筒勇闯广交会

30多年来,西店制造的手电筒一直在变,很多企业每年都要开发两三百款新品。而始终不变的,是他们凭实力“出海”的信念。广交会就是手电筒从西店走出去的起点,正在广州举办的第137届广交会迎来了西店的“新面孔”。

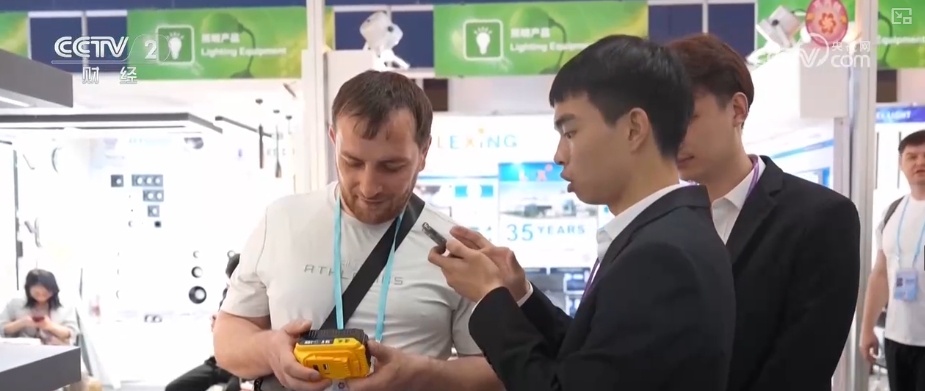

周怡云是浙江宁波一家手电筒企业的业务经理。来到这次广交会之前,她还担心自家摊位少有客户问津,担心语言沟通不畅,如今她打消了之前的顾虑。

周怡云介绍,这是他们第一次参加广交会,想带着订单和收获回去。一天的时间,3个业务员加起来,有40个客户都加了微信。

为了开拓市场,这次广交会,周怡云团队带来了上百款产品,新品占到九成以上。

印度采购商表示,这是一个应急灯,这是一个太阳能灯,产品一切都很好,也很轻。

“面对面”的好评,让周怡云团队意识到,在广交会这个全球贸易大舞台,一件好的产品才是硬通货。

某企业销售员张家豪介绍,差不多有五六个直接卖出去,早上也有三五套,现在又有三套,差不多十来个样品都卖掉了。

十来个样品就是十来张批量出口订单的可能性。第一次参加广交会,一天时间能收获这样的成绩,周怡云团队倍感振奋。

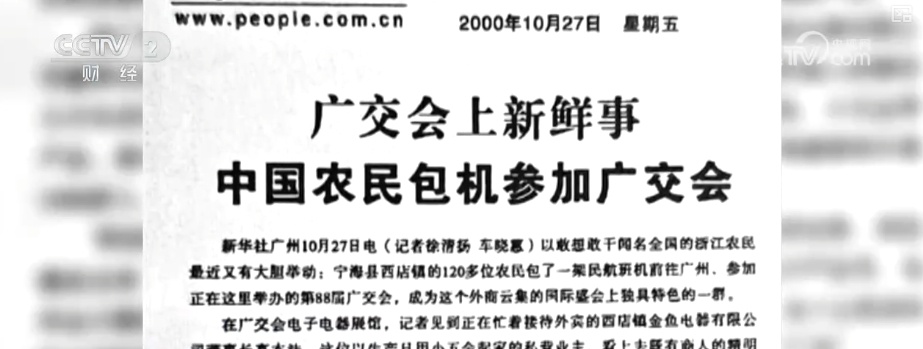

带着手电筒勇闯广交会是西店企业的传统。25年前,正是一批包机参展的中国农民,去广交会上“敲开”了世界的大门。冯财通就是其中一员,第一笔订单,是他拎着一塑料袋手电筒拿到的。

曾经这里的人以捕鱼为生,“出海”意味着挑战,也带来了丰收。

上世纪90年代起,伴随着改革开放的浪潮,一批批渔民上岸。

从以量取胜的小商品到技惊四座的业界“顶流”,西店镇用一支支手电筒,照亮了一条新的“出海”之路。

小手电照亮大产业 “中国质量”站稳阿联酋迪拜市场

从一支小小的手电筒起步,西店镇目前已发展成为年产值高达80亿元的“光电之城”,其手电筒产品和服务远销50多个国家和地区。

在阿联酋迪拜的老城区,鳞次栉比的小商铺是城市的一道亮丽风景。尼扎姆在这里经营灯具店已经有十多年了。每天,他都会向本地客户推销店内销售的各种手电筒、头灯、应急灯等商品。

据尼扎姆介绍,仅在他的店内,来自中国浙江宁海县西店镇的手电筒就有20多款,好多款手电筒已经卖了有10年时间,有的款式手电筒一年能卖出几千支。

尼扎姆介绍,如今,在阿联酋散热好、射程远、功能多的手电筒更加受当地消费者的欢迎。来自宁海西店的手电筒都满足了这些要求,有的新款手电筒甚至可以用来点蚊香。

尼扎姆介绍,他们在迪拜本地有客户,也供货到中东其他地区、非洲地区。每个月他能卖上万只手电筒,每年有十多万支销量。手电筒的市场变化很快,中国的供应商总是能紧随市场变化,如果他有什么需求就会跟他们联系,他们的反应也非常迅速。