零下170摄氏度观测,电镜下放大百万倍,原子级别针尖捕捉静电力……

当我们以科学的维度追问世界,会发现自己生活在一个巨大的奇迹之中,每一滴水珠、每一个冰晶、每一片雪花,都是宇宙间的一个小小谜题。

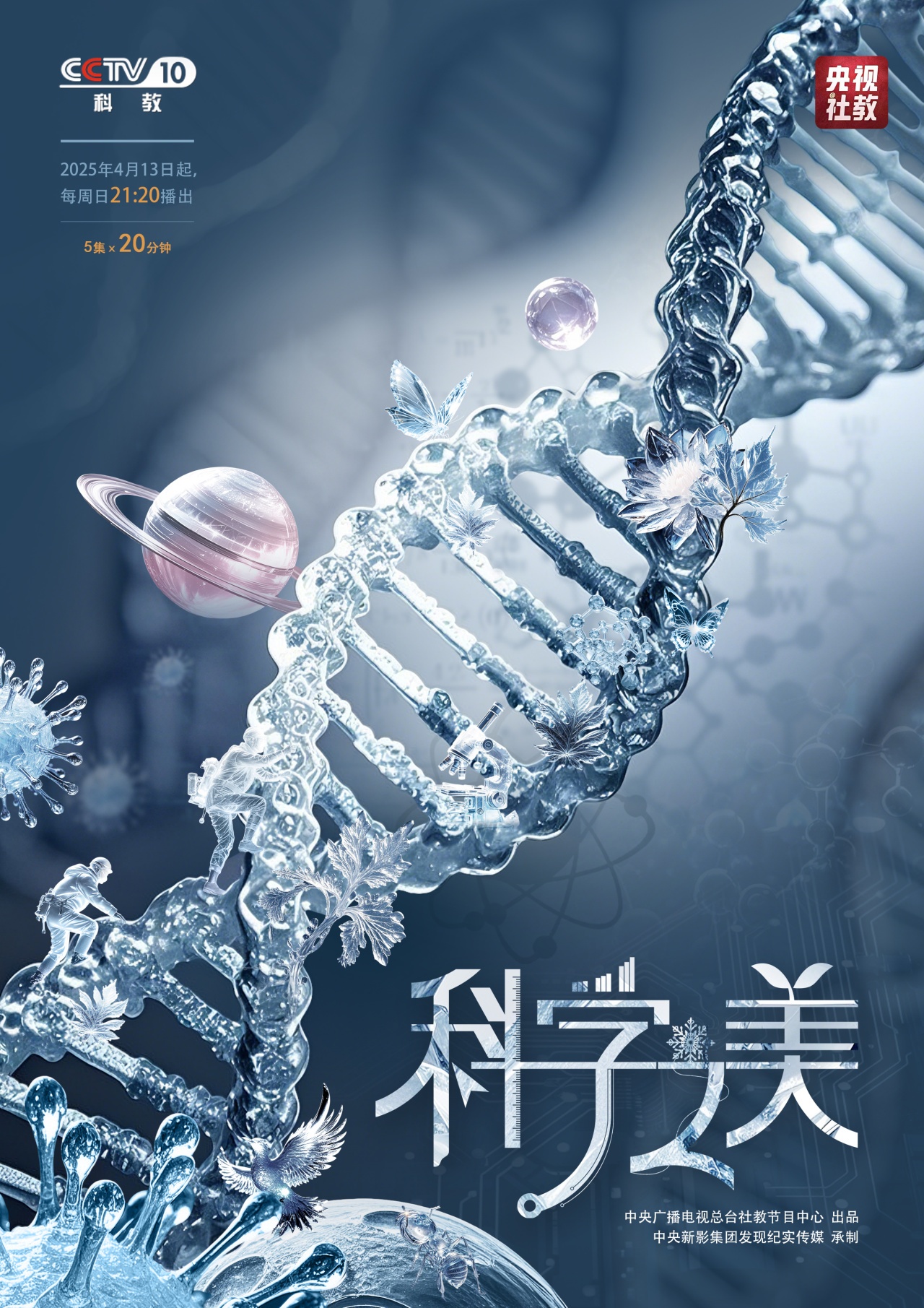

万物是自然谱写的神奇诗篇,纪录片《科学之美》,从纳米到光年、微观到宏观,拆解大自然写诗的句法,解读造物的奥秘,以科学之眼,见天地、见众生,看见那些隐藏在日常之下的极致之美。我们将这种难以言喻的美,用镜头一一呈现。

由中央广播电视总台社教节目中心策划制作,中国科学技术协会专业指导,五集科学纪录片《科学之美》,将于4月13日起,每周日晚 21:20,登陆 CCTV-10 科教频道。

第一集

走近人类

熟悉又“陌生”的——水

地球约71%面积是海洋,成年人体约70%构成是水,这种我们看似最熟悉的物质,却蕴藏着无数谜题:

△显微镜下水滴在-10℃凝结

△显微镜下的雪花

自然界里真的没有两片完全相同的雪花吗?冰为什么这么滑?水分子究竟是什么模样?

世界第一张“水分子肖像”

△高速与显微镜头下的水珠

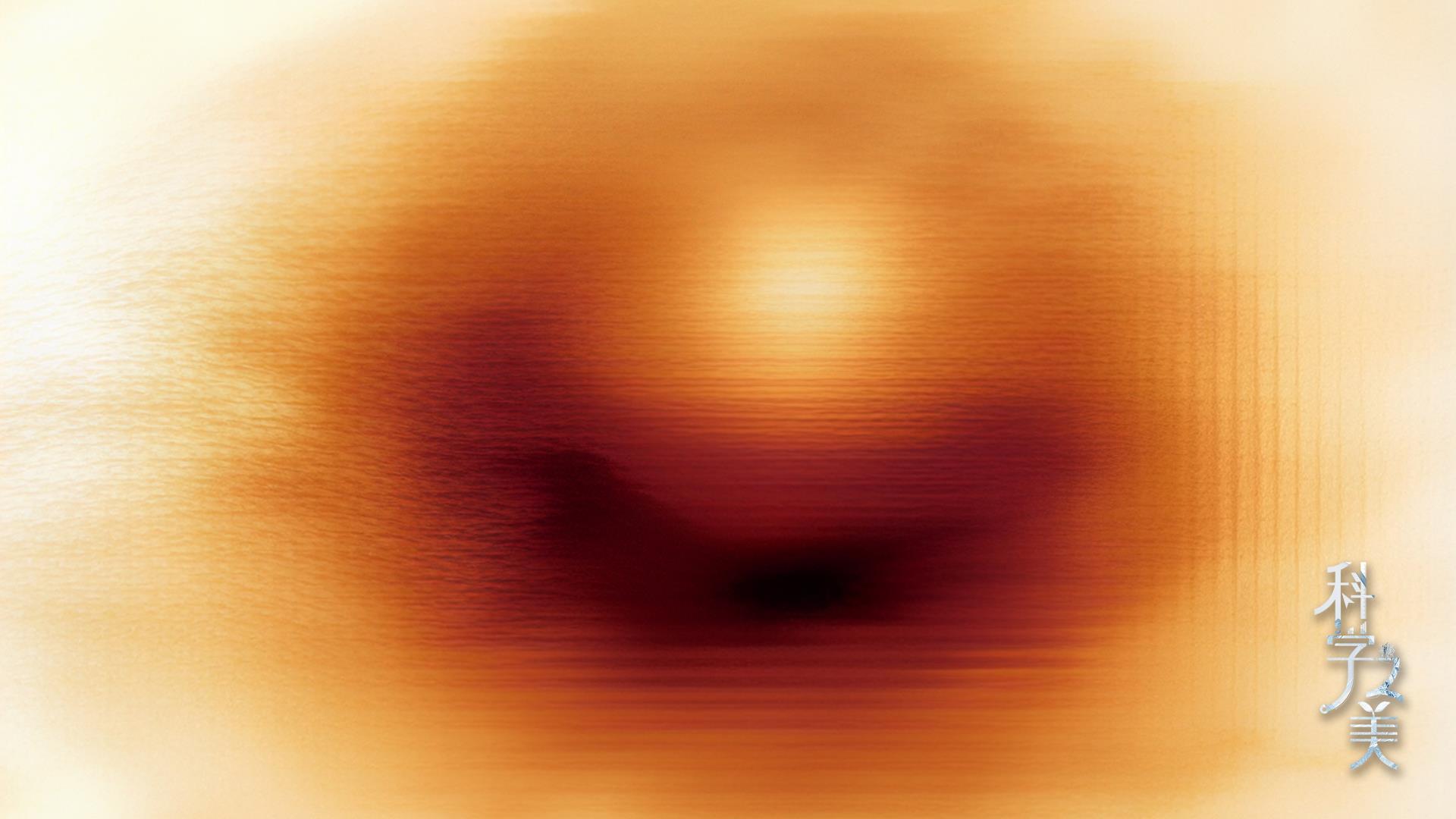

△世界上首张亚分子级分辨率水分子图像

这是世界上第一张亚分子级分辨率的水分子图像。它的模样,是否与下图中的宇宙黑洞照片极其相似?

△银河系中心黑洞

自然界空间尺度差了约10的20次方的两个物体,从地球生命之源到巨大星体的归宿,两者的惊人相似,将科学带入了哲学之境——每一滴水,都蕴藏着一个宇宙。

H₂O, 耳熟能详的水分子化学式,两个氢原子,一个氧原子,它们的结构,却是科学家追问百年的难题。

在中国科学院院士、时任北京大学物理学院院长王恩哥的动员下,年轻的学者江颖回国,开始搭建一台能够看清楚微观世界的“眼睛”——扫描探针显微镜。2019年,北京大学物理学院江颖团队巧妙利用静电力与氢的作用,首次拍摄到了水分子的“肖像”。

奇妙的单个水分子图像中,氧原子如明亮的星体,氢原子隐于暗处,电子云环绕其间,原子世界更深刻的奥秘,如此美丽、纯净。

更神奇的是,科学家在氯化钠盐的表面发现四个水分子排列成结构清晰稳定的水团簇。它们以这种温暖的抱团方式,汇聚成奔流不息的江河。百川归海,万千气象,都起源于水分子温暖的拥抱。

△显微镜下冰冻水珠逐步融化

立方形的雪花真的存在吗?

一片雪花直径大多在0.5-3毫米之间,五千朵雪花放在一起,重量也不超过一克。

这五千分之一克的美,吸引我们在下雪天驻足、张开手掌,也引起众多科学家的兴趣。

科学研究已发现近6000种不同的雪花形态,展现水分子在结晶过程中的奇妙轨迹。然而,尽管千差万别,它们几乎都是六角形。有没有可能存在其他形态的雪花?

△显微镜下冰窗花的形成过程

零下170摄氏度的观测环境下,中国科学院物理研究所首次捕捉到雪花诞生初期的神秘面容,证实了立方形和六角形的雪花是同时存在的。方形的立方冰,不仅揭示了雪花诞生的初期形态,更为器官冷冻、高压线路抗冻等科学难题,提供新的研究思路。方正的轮廓,是区别于六角形的坚固之美。

△显微镜下的雪花

固态的冰为什么可以滑?

△-20℃环境温度的冰面

晶莹剔透的冰面,是一种美的诱惑,吸引人滑行于上。固体的冰面,为何能如此光滑?

冰封湖面折射出美丽的涟漪,引起北京大学物理学院教授江颖同样的疑惑。

江颖团队发现,即使零下153℃,冰表面也会形成极薄液态层,这被称为冰表面的预融化。这不仅解释为何溜冰鞋能在固态冰面滑行,更为预测地球南北两极冰川消融速率提供了关键参数。

中国科学院院士王恩哥在节目中说:“物理能把复杂的事情简单化,并且抓住事情的本质,这是物理最漂亮的地方。我喜欢做物理研究,也是崇尚物理之美。”

物理学,在纷繁的物质世界求索事物本质的单纯。与水在微观世界的对话中,这种简洁的美一再出现,画出人类初生时,观看世界的眼中那个最初的惊叹号。

每一滴水珠、每一个冰晶、每一片雪花,都藏着科学最美的模样。

《科学之美》

2025 年 4 月 13日 21:20

CCTV--10 科教频道

看一滴水里的宇宙

藏着多少未知奇迹?