今年上半年,一系列大国重器纷纷亮相,多项超级工程铿锵推进,彰显了我国制造业的硬核实力。

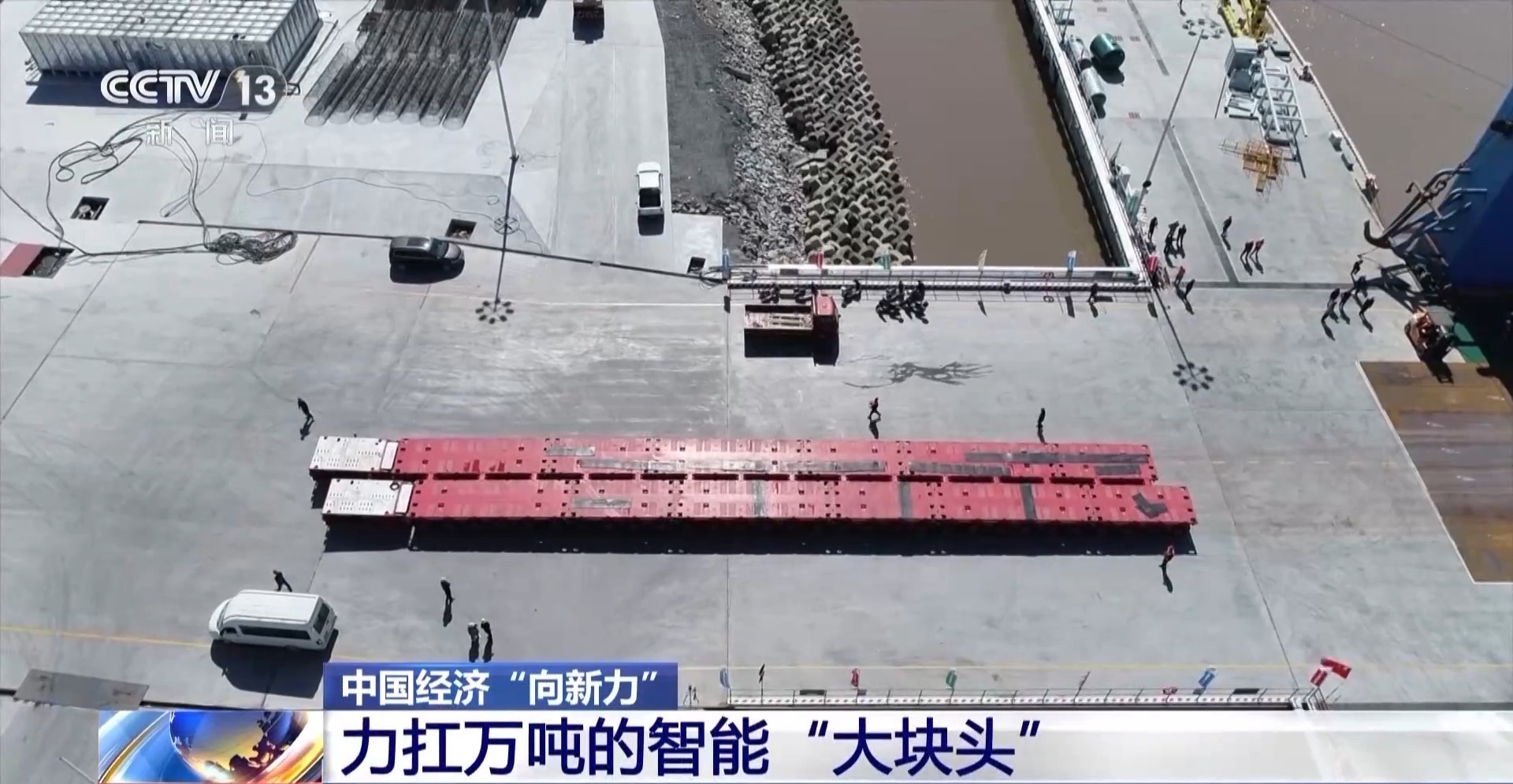

力扛万吨的智能“大块头”

在重大工程的建造过程中,体积庞大,动辄就成千上万吨的超大部件,是如何从生产地运输到组装地的?要运输这些大家伙,一般的车肯定不行。记者近期在湖北采访时,发现了一款能够扛起万吨级货物的特种运输车,那它到底有什么超能力?

在一家特种车生产厂,记者看到了一款运输车,它的外形和普通运输车有很大差别,不仅体积大,轮胎也特别多,而且还很灵活,它身上的各个单元模块,可以随着运载货物的重量和长度变化,前后左右组合拼接。

记者在现场发现,这种自行式模块运输车是没有驾驶室的,运行它只需要一台遥控器。当工作人员按下遥控器上的按钮,两辆运输车就可以同步前进、后退,绕行、斜行,并且还可以360度原地转向。

之所以两辆车能做到协同作业,是因为自行式模块运输车有一套强大的控制系统,如果把这辆车比作人的话,控制系统就相当于人的大脑,用于接收控制指令,输出整车的控制信号。同时,车上还有很多粉红色的传感元件,用于实时反馈车辆的传感信号,保障车辆协同作业。

这款特种运输车最高可运载5万吨货物,已经在装备制造、石油化工、船舶建造等工程领域广泛应用。很多超级基建的施工现场,都会有它们辛勤搬运的身影,为我国大型货物运输保驾护航。

企业副总设计师告诉记者,这种特种运输车已经服务了几十项国家重大工程,包括在深中通道项目中,在文昌发射场,运输了火箭的箭体和燃料,在桥梁建设和大型船舶建设领域,它们也在发挥着巨大的作用。

“大块头”的成长记

在记者采访期间,正好遇上客户到工厂提车,他们目前正在建设海南儋州海上风电项目等多个国家级重点工程。为了完成施工中风机和导管架的运输,他们特别定制了拥有多模式转向和大吨位承载能力的模块化运输车。

企业的客户告诉记者,他们现在在世界各地都有工程项目,包括石油化工、风电领域,随着工程的发展,现在的重型设备比较多,因此,需要承载能力非常强的大型模块化运输车。

随着我国大型基建工程和能源工程的实力不断增强,“大块头”接到的订单也越来越多。特别是在今年上半年,企业合同总额较去年同期增长约76%,市场版图也在不断扩大。

在2000公里外的大连港口,“大块头”运载着200多吨的超长冷箱,朝着六七公里外的码头行驶,途中经历了多个90度转弯;在上海洋山港,一个个超大圆筒正运往大洋山海工基地,为了保证码头和防波堤结构更加稳固,大圆筒的自重从3000吨翻了一番。

中交三航局大洋山海工基地项目部副经理顾云杰说,由于项目施工难度在不断突破,构配件也在向大型化发展,对运输设备提出了更高的要求,接下来他们施工企业会和设备制造企业加强联动,共同解决工程难题,共同发展。

今年以来,海上风电产业成功进军大兆瓦时代;全球最大“人造太阳”核心装备安装;国产第二艘大型邮轮交付时间确定;全球首个集“桥、岛、隧、水下互通”为一体的跨海集群工程深中通道正式通车。正是这一个个超级工程,彰显了我国制造业的大国实力,也推动着大型装备制造企业不断研发、不断突破。

而“大块头”的每一次升级都并非易事。在现场,一个小细节吸引了记者的注意:企业生产的第一代自行式模块运输车宽度有3米,而他们最新研发的第四代自行式模块车宽度是2.43米。虽然说体积是变小了,但是它承载的能力却升级了。

企业重工所所长说,对“大块头”瘦身,也是他们企业技术实力的一种展现。由于现在工程复杂性越来越高,就要求他们的产品在提升承载能力的基础上,体积更小、结构更紧凑,能够服务于我们国家的高精特项目的运输。

随着产品技术的不断优化,越来越多的海外订单纷至沓来。现在,企业生产的特种运输车已经出口到美国、澳大利亚、挪威、新加坡等近20个国家。眼下,企业又接到了新的订单,目前最新产品60吨级模块车已经无法满足用户的承载需求,为此,研发团队开始朝着单个轴线载荷70吨级挺进。

企业负责人表示,越来越多的超级工程先后在各个领域不断涌现,展现出了强大的国家实力,为企业研发重工装备来完成这些超大件的运输,提供了非常好的机遇。未来他们将持续打造新质生产力,提升中国的制造实力。

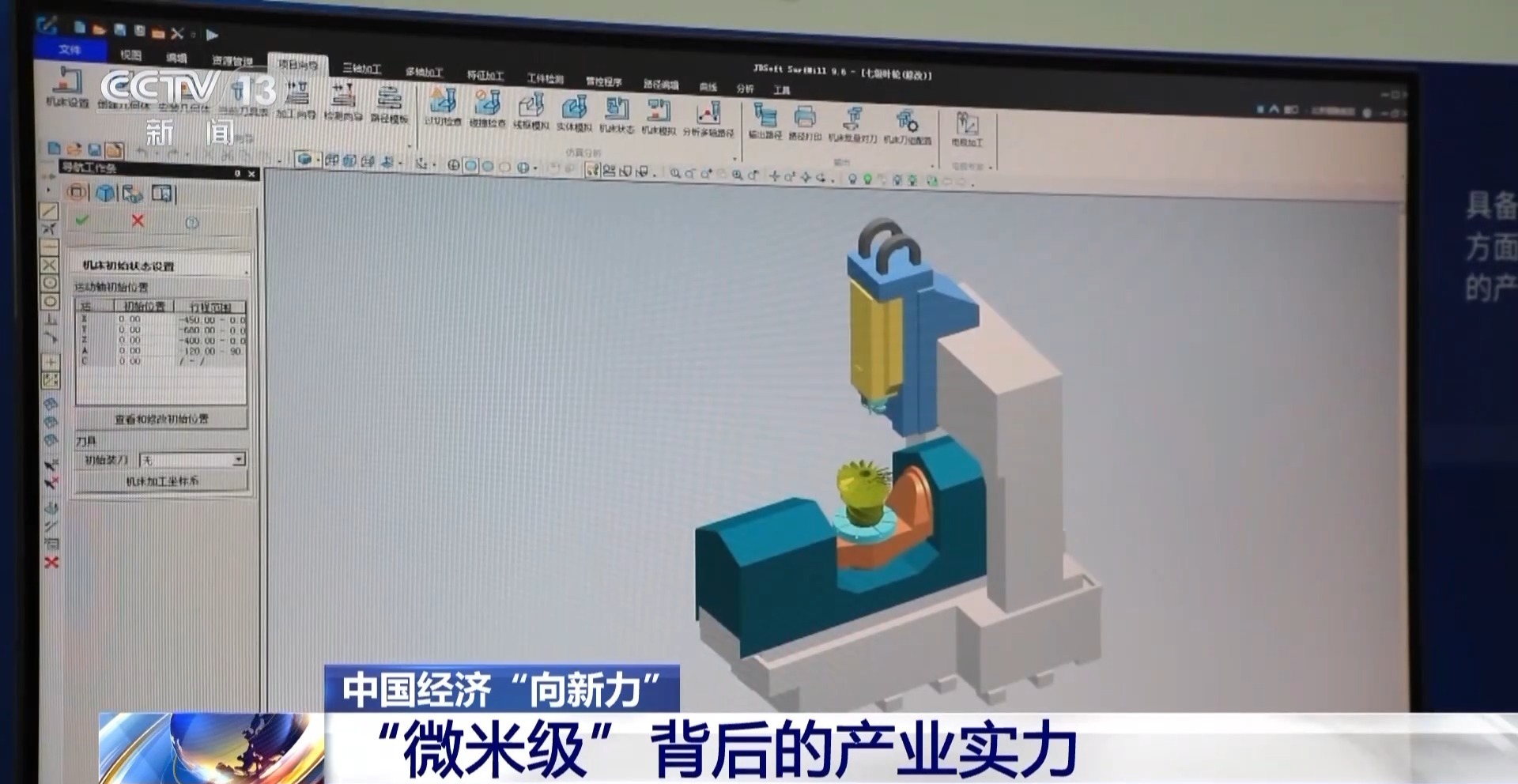

“微米级”背后的产业实力

特种运输车内部一般都有上万个零件,作为“工业母机”的机床,为这些“大块头”提供着关键零件的制造支撑。随着我国新能源汽车、半导体、航天航空等新兴产业的发展,机床制造正在迈向新的高度,“微米级”也成了近年来验证高端机床精密加工的标准。

当记者来到河北廊坊一家机床工厂时,仅仅一天,记者就看到了来自四所高校相关专业的学生,工厂里展示的新型机床和智能管控系统让他们眼前一亮。

学生们正在参观的就是企业6月份刚刚上市的一款新型五轴机床,与曾经的五轴机床相比,它精度更高、效率更快、制造的零件更大,可以满足众多高端行业的中大型复杂零件加工。近年来,航空航天和新能源汽车行业的快速发展,正在推动企业研发新产品,实现中大型零件的微米级精度加工。

一微米相当于头发丝直径的六十分之一,“微米级精度、微米级误差”,这个度量单位是记者在采访时听到的最多的一个词。在车间的客户样品展示区,记者发现很多产品旁边都摆着放大镜。

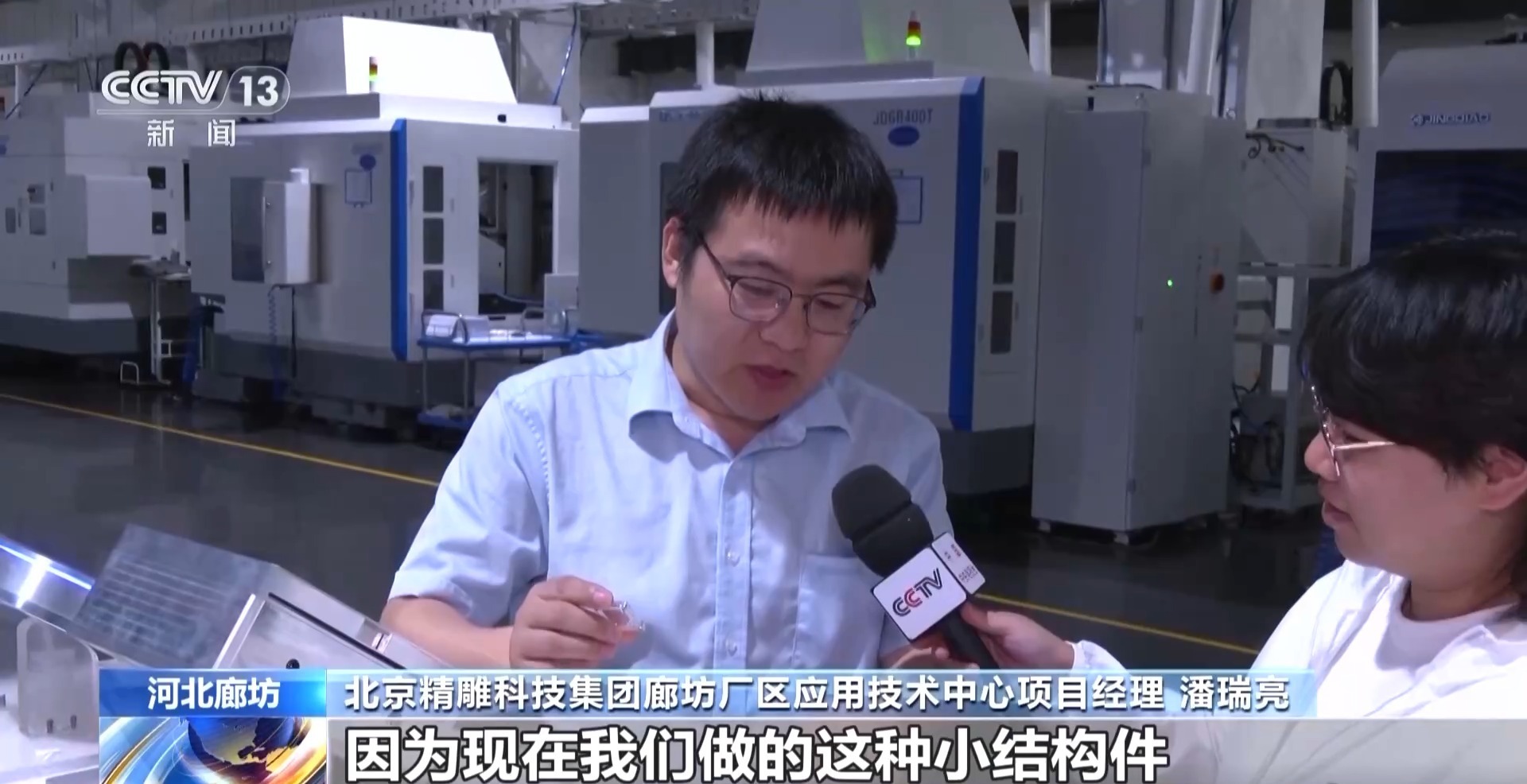

企业应用技术中心项目经理告诉记者,这种小结构件的微观特征非常小,上面有1448个小孔,它主要用于半导体最初芯片的封装测试。随着这两年半导体行业的高速发展,对他们产品的要求越来越高,他们也是通过市场驱动来进行技术革新的。

今年1—6月,企业的订单数量同比上涨超30%,其中以五轴机床为代表的高端订单占比也大幅提升。工作人员告诉记者,随着这两年客户需求的升级,他们的机床工厂也在不断升级,现在,部分零件加工车间已经成为24小时不间断生产的“黑灯工厂”。

企业产品设计师说,可以实现整个上下料单元和机床的智能化生产,他们最大的实力就是机械、数控、软件全部是自主研发的。

在企业北京的研发总部,工作人员正在为智能工厂的“大脑”做最新的软件升级。这套系统采用“数字孪生”模式,不仅可以让工厂内物料生产、精细加工、在机检测等多个环节协同起来,还能为产品研发实现3D建模,大大提升了产品创新的效率。

北京精雕科技集团执行总裁吴爱军告诉记者,他们机床生产的硬实力在不断提升,同样,背后软件研发的软实力也在不断推动行业的快速前进。企业已经在国外开设了多个分支机构,将和相关行业一起去开拓更大的市场,体现中国制造的实力。

记者手记

从力扛万吨的智能“大块头”到“微米级”精密加工的机床,每一次技术的突破,都是对“中国制造”这一品牌和实力的生动诠释。持续增长的企业订单、不断扩大的应用场景、接连问世的超级工程,见证着中国制造业的硬核实力和强大的产业带动能力。而中国制造业的创新与升级,也将为中国的经济发展,注入更加充沛、更加强劲的动力。

总监制丨申勇 闫帅南 张勤 监制丨王琰 制片人丨岳群 丁雅妮 吴昊 杨晓波 记者丨宋菀 杨曜语 高淼 王佳林 朱世松 王丰 梁志玮 金珠 孝感台 浦东台 辽宁台 编辑丨张雨棣 张昊 张博