极目新闻评论员 徐汉雄

近日,陕西省铜川市耀州区林业局发布通告,部分群众为了获取经济利益及满足口食之欲,大量涌入林地内采挖、捕捉知了,甚至进入自然保护区、风景名胜区、湿地公园、森林公园等自然保护地。采挖行为不仅会对植被造成破坏,而且增加了林区防火安全风险。擅自在林区采挖、捕食已涉嫌违法。林业局及公安部门,对盗取、破坏国有及他人林业资源的行为予以查处,对情节严重涉嫌犯罪的追究其刑事责任。(据7月14日华商报二三里资讯报道)

相关报道截图(图源:华商报二三里资讯)

该通告在网上引发关注,有网友感到不解,认为知了幼虫藏于土壤中吸食根茎,成虫上树后会啃食树枝,属于园林害虫,怎么还不准捕捉?有网友质疑,知了并不属于林业资源,捉知了为何会犯法?这是不是管得太宽了?

据报道,浙江杭州的园林绿化人士曾表示,知了是害虫,不对知了的数量加以控制的话,它们会汲取树木中的养分和水分,让树木枯死。“知了一般6月底出来,7月中下旬达到高峰,我们也是在这个时间段抓知了的。”

一方面,知了是可以食用的,不在保护的动物之列,民间也有捉知了供食用或药用的传统。另一方面,铜川市耀州区林业局又发布通告,认为擅自在林区采挖、捕食已涉嫌违法。这是怎么回事呢?

实际上,任何事情都有两面性,要一分为二地看。一方面,知了是林业害虫,可以捕捉。另一方面,知了又属于生态链条中的一环,如果过度捕捉、破坏性捕捉,也会影响到生态平衡与自然环境。

相关通告截图(图源:铜川广播电视台)

耀州区林业局的通告提到,“大量的人为活动对森林及林地资源以及自然保护地造成一定的危害,增加了林区防火安全风险,山林内复杂多变的地形及各类野生动物对人身安全也构成一定威胁。大量在路边随意停放的车辆也造成交通堵塞及重大安全隐患,严重影响了其他群众的生产生活。”

该通告还指出,知了(蝉)由于过度捕捉会导致数量急剧下降,处于食物链上端的捕食性昆虫、鸟类食源急剧减少,影响到食物链的平衡稳定,不利于构建生物多样性的生态系统。同时,采挖的行为也会对植被造成破坏。

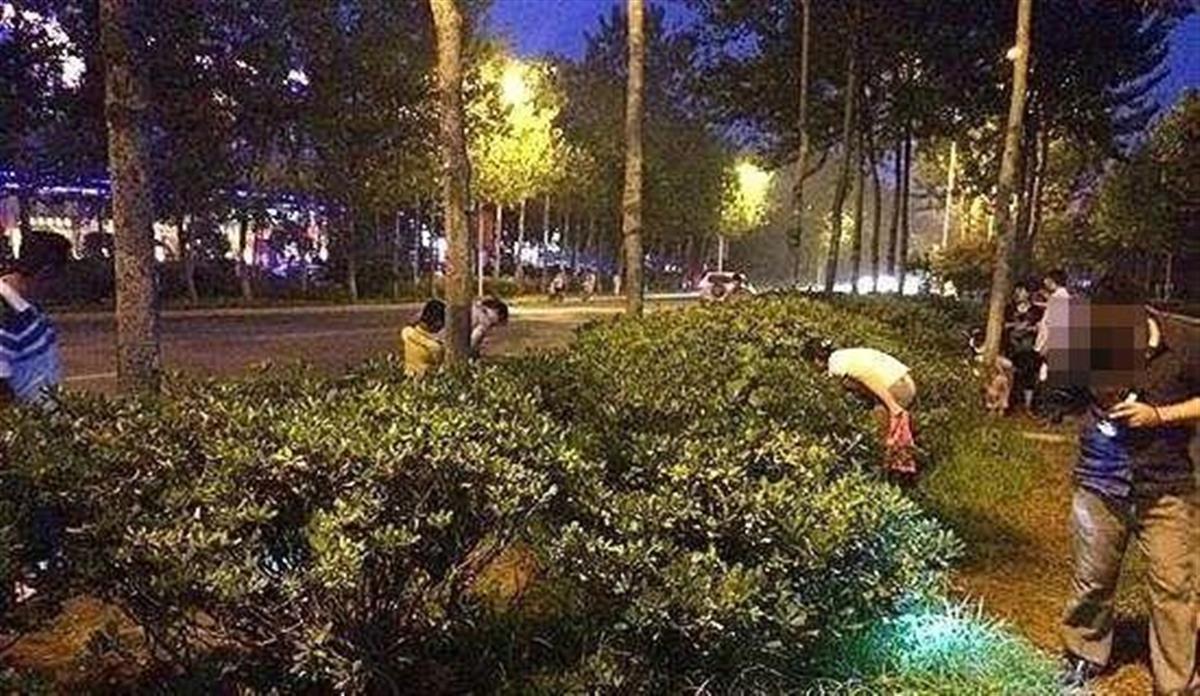

可见,知了可以捕捉,但不等于可以过度捕捉,也不等于可以破坏性捕捉。专家也认为,不要去挖土壤里面的知了,因为这会影响土壤的保护,也会破坏环境,如果在树上捉知了,问题不是很大。

从媒体的报道中可以看到,多个地方都曾提醒过捕捉知了带来的环境破坏。山东日照曾因每年夏季有不少人会到公园绿地、树林去抓知了,踩踏花草、挖掘刨坑的行为,对绿化植物造成了严重破坏。因不堪抓知了的困扰,浙江宁波鄞州区东吴镇三塘村曾组成巡逻队,立出告示牌“禁止捕蝉”。原因是抓知了会破坏村民承包的竹林,人员一旦在山上遇险,施救也非常困难。

采挖的方式捕捉知了,会破坏环境(图源:齐鲁网)

林业部门的通告提醒避免发生破坏森林资源、损害他人利益、造成自身危害的行为,这个并不为过。但通告中笼统提到,擅自在林区采挖、捕食已涉嫌违法。这会让人费解,难道在林区捉知了要事先通过批准才行?

通告的初衷应该是为了提醒注意对森林资源与生态环境的保护,鉴于民间有捕捉知了的传统,如果采取一刀切式的方式禁止,未必能行得通。如何引导并规范捉知了的行为?相关举措不妨具体细化。诸如,明确禁止以采挖的方式捕捉知了,明确哪类区域禁止入内,以避免对环境的破坏。对以网兜捕捉树上知了的行为,则不妨在限定的区域内适量进行,并实行人员与车辆的限流。

从保护环境与人员安全的角度,提醒别擅自捕捉知了,有其合理性,若采取科学精准的措施对捕捉知了的行为加以规范,并做好解释工作,就能得到群众的理解与配合。