湖北日报讯(记者海冰、通讯员丁燕、龚永平)5·18国际博物馆日到来之际,“琴为何物——重庆三峡博物馆古琴珍藏展”在武汉博物馆开幕,展览由重庆中国三峡博物馆和武汉博物馆共同主办。

“琴为何物——重庆三峡博物馆古琴珍藏展”汇集来自重庆三峡博物馆的大批古琴珍藏,分为“太古遗音”“大工巧器”“大雅正声”“玉律潜符”四个展览单元。四个展览板块分别从古琴的源起流变、形制特色、文化内涵、音乐意韵等方面,全方位阐述古琴文化在中国传统文明中的地位。展览以古琴本身为引,拓展到中国古代音乐、文学、政治等多方面历史文化,引领观众认识古琴、感受中国传统音乐的美、了解古琴背后所承载的生活美学。

古琴是中国最古老的且富有民族色彩的传统弹拨乐器,至今已有三千年的历史,与中华音乐文化共生又共存。早在先秦时期,琴艺就位列“四艺”之首(琴棋书画),是士大夫彰显社会地位与自身文化素养的重要技能。古琴中所蕴含的中华传统文化和人文精神在历史发展中已经超脱出器乐本身,上升到社会政治与生活哲学的层面。2003年11月7日,中国古琴被联合国教科文组织列入“人类口头与非物质文化遗产”名录,这是继昆曲之后我国入选联合国非物质文化遗产的第二个项目,得到世界公认。

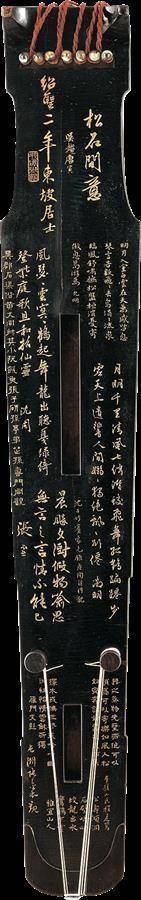

本次“琴为何物——重庆三峡博物馆古琴珍品展”集合了重庆三峡博物馆珍藏的20张古琴,其中3件宋元古琴为国家一级文物。其中,宋“卫中正”款琴是北宋斫琴师卫中正目前唯一存世的作品。卫中正是北宋仁宗时期的宫廷制琴名手。据史料记载,他曾奉旨制“琼响”琴,到明代翰林学士王祎还为此作《琼响操》,可见其在古琴技艺上的历史影响。另一件宋琴——“松石间意”琴也被认为是传世珍品,此琴为仲尼式古琴,琴体浑厚,断纹优美。更难得的是琴底共有文字题刻十二处,印章一枚,是目前所见题刻数量最多的古琴。题刻落款者多是宋、明、清三代的著名文人,其中不乏苏东坡、唐伯虎、沈周、文徵明等举世闻名的大家。“松石间意”琴如一粒时间长河中的细沙,滑过苏东坡、唐伯虎的手指,游过千年长河来到武汉博物馆的展厅中与观众见面。观众将得以近距离欣赏这张曾经被文学宗师喜爱过、抚玩过的古琴珍品。

展览除了展出古琴珍藏外,还展示了古琴制作过程中所运用到的工具和材料。利用展览文本、图像列举古代文人创作的诗文与绘画作品、历代古琴琴谱,细节到古琴琴身在时间演变中所产生的不同纹路。展览还采用多媒体交互技术让观众直观享受古琴音乐和古琴弹奏的美。

“琴为何物——重庆三峡博物馆古琴珍藏展”在武汉博物馆一楼书画厅展出,展览将持续到8月1日。