4月9日,红山文化早期的龙形蚌饰被成功复原,这一龙形蚌饰出土于内蒙古赤峰市松山区彩陶坡遗址,属于西辽河流域的红山文化。红山文化距今6500年至5000年左右。专家认为,龙形蚌饰比红山文化晚期的中华第一龙——C形龙可能还要早,丰富了红山文化中的龙形象。

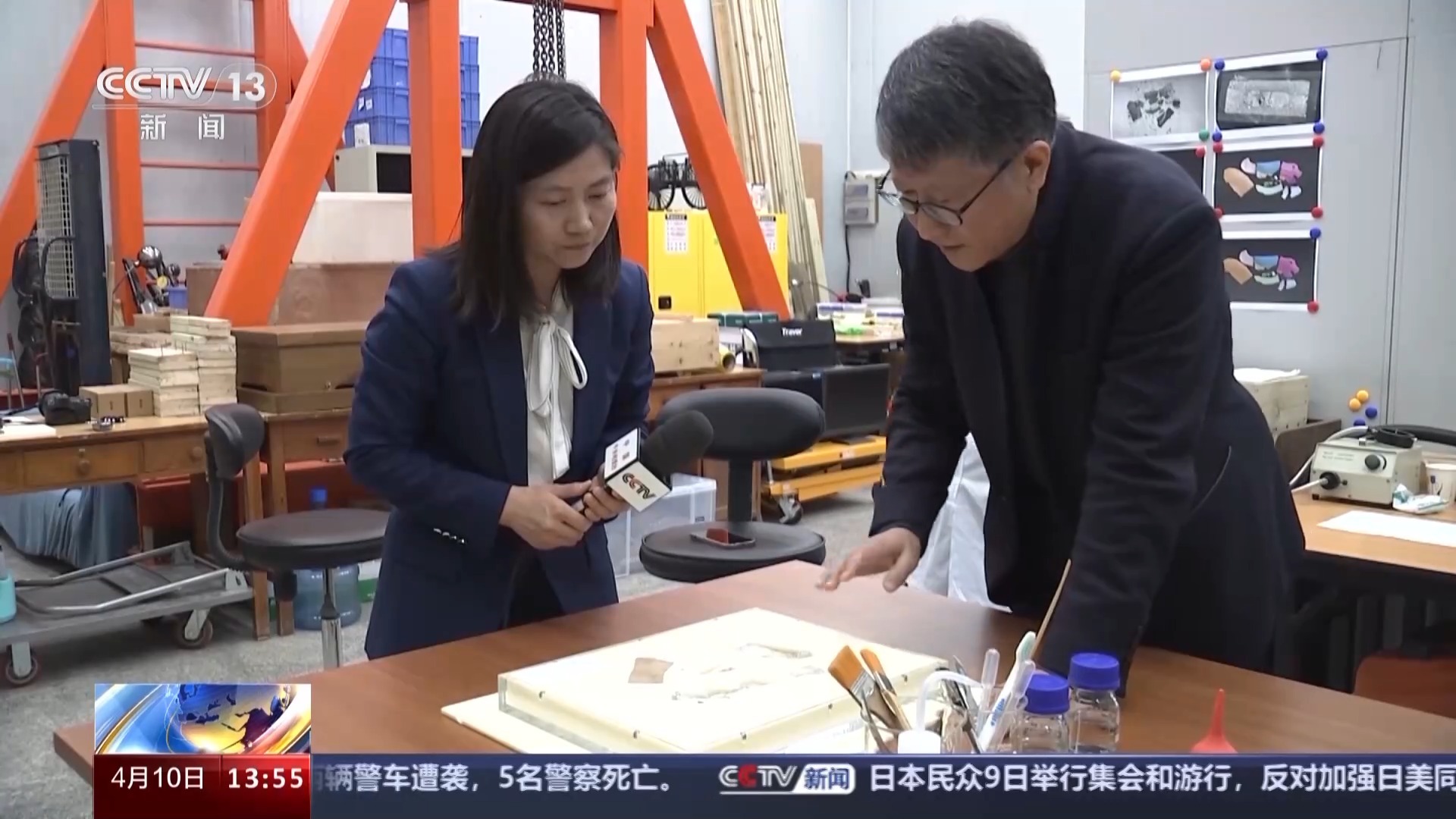

彩陶坡遗址考古发掘项目负责人胡春柏告诉记者,龙形蚌饰去年出土于内蒙古赤峰市彩陶坡遗址的F18号房址内。这一房间规模不大,长3.5米,宽度1.8米到2.6米左右,整个房间面积大约只有9.1平方米,而龙形蚌饰就出土于房间的西南角。

内蒙古自治区文物考古研究院考古研究室副主任 彩陶坡遗址考古发掘项目负责人 胡春柏:这个F18在清理之后发现它有一个圆形的坑灶。像这个是F22的房子,改成了浅坑灶,出土的碳样测年数据是距今6300年,它们两个房间灶的形制是一样的,所以我们推测龙形蚌饰的年代也在距今6300年左右。

中国社会科学院学部委员 考古学家 冯时:房间的西南角古人叫奥,奥是一个房间里边最尊贵的一个位置,古人祭灶就在这个位置来祭。灶主火,也就是地上的火,那么天上还有火,就是那个大火星。中国这个龙的原型实际上是天上的星象。

考古学家冯时告诉记者,龙形蚌饰旁边的这个副版上雕的三个圆点,用两根直线联结,中间这个圆点正是表示了星宿中的大火星。

中国社会科学院学部委员 考古学家 冯时:这大火星是全天之中最重要的时间指示星,古人观象授时主要就看这个大火星。有了这个火,就可以指导农时了,人们就可以丰收了,氏族就可以繁衍了,于是才有人间的祭灶。

冯时介绍,龙形蚌饰右下角的方形石块,上尖下方,形似“玉圭”,用来表示东方,而龙头朝南,表现了“或跃在渊”的升龙天象,时间大约在春分。考虑到和《易经》的时间相差大约两千年,龙形蚌饰表示的时间预计在春分前一个月左右的祭灶。

中国社会科学院学部委员 考古学家 冯时:这个祭灶的目的就是要养生,古代我们有这个熟食了,然后身体健康了就要养生。这个传统到今天我们还保留着,在我们民俗里,所以到腊月的时候大家都要祭灶,送灶王爷上天言好事,这个传统可以从史前到商周,一直梳理到今天,一直没有断过。从祭灶传统我们也可以看出来,中华文明至少6000年都没有断。

(总台央视记者 周培培 聂继承)