“共饮一江水——长江流域青铜文明特展”目前正在广东省博物馆展出,汇集了国内18家文博单位的137件/套展品,向观众系统展示长江流域青铜时代的绚烂文明。此次展览由“巴蜀并辉”“群雄竞华”“多元一体”“天下归一”四部分构成,集中展现了巴蜀、荆楚、吴越三大文化圈既风格各异又相互交融的文明气象。

01

汇集18家文博单位百余件文物

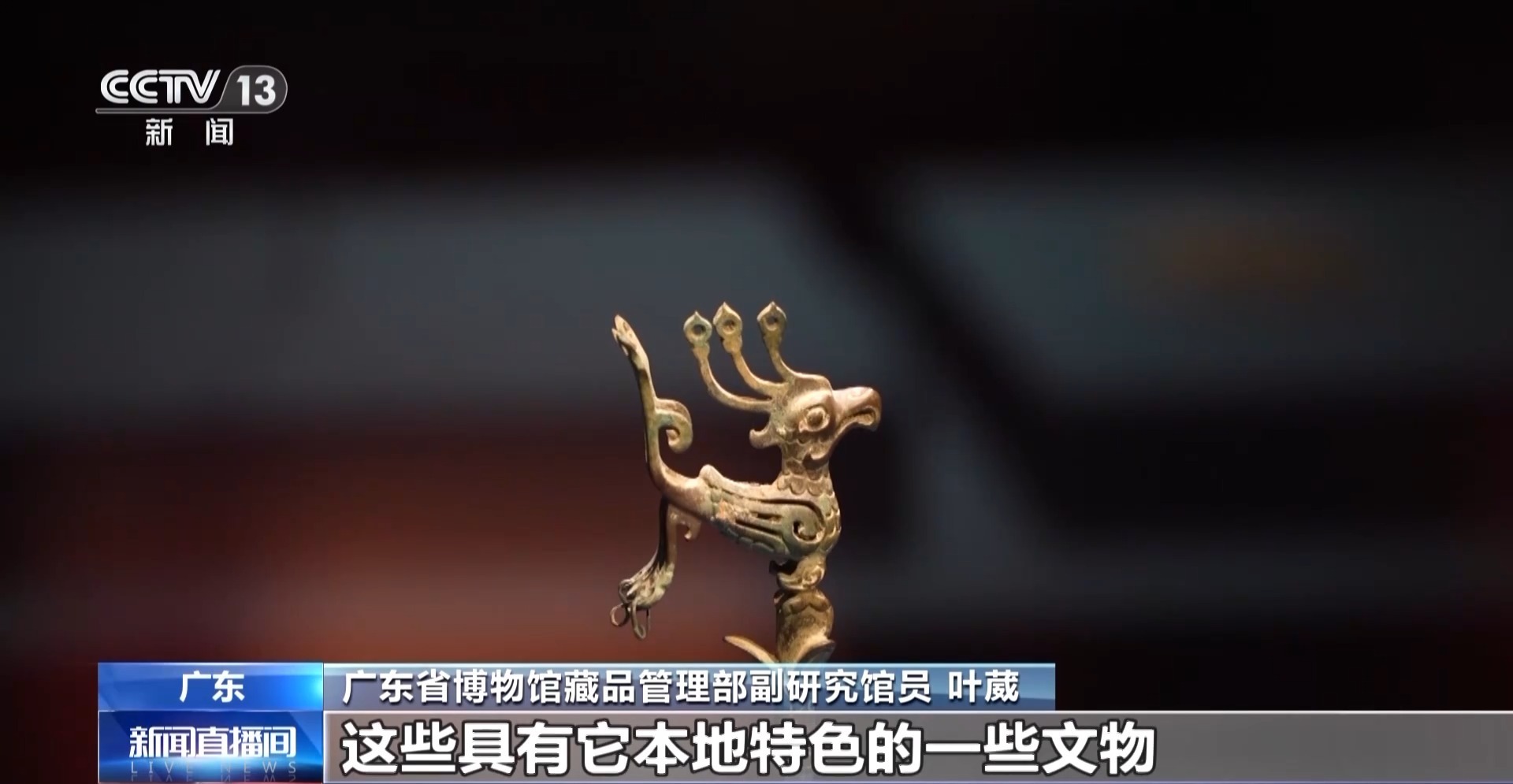

展览中,“巴蜀并辉”的部分将三星堆遗址、金沙遗址、新都马家木椁墓等为代表的古蜀文明置于长江流域的视野下进行解读,多角度展现巴蜀文明的神秘与独特。三星堆遗址出土的青铜圆雕人像,造型多样,大小有别,内涵丰富。据人类学和中国古籍记载,冠、发式是区分民族及其生活、生计方式的最主要标志,这些青铜人头雕像可能代表着蜀王统治下的不同族群的首领。

广东省博物馆藏品管理部副研究馆员 叶葳:这些人头像都是在蜀王统治下的不同族群的巫师或者部落首领的一个代表,在我们二号祭祀坑里边发掘发现的这些大部分器物都有焚烧和砸毁的痕迹,像这件也是经过了修复。

錞于,是一种军乐器,作战时用来鼓舞士气,指挥进退,最早出土于陕西,后来也用于宫廷礼乐和宴飨祭祀场合。春秋晚期,錞于普遍行用于东方各国,战国时期錞于的使用范围继续向南向西扩散,北方地区在战国晚期已不再流行錞于。本次特展中展出的虎钮铜錞于就具有独特的巴蜀特征。

广东省博物馆藏品管理部副研究馆员 叶葳:这件我们看到它的虎非常威猛,虎身上还有纹饰,而且不仅在虎身上有纹饰,它的顶盘、虎所站的那个盘上,还有象征着巴蜀文化特别独特的巴蜀图语,有人像,还有鸟的各种纹饰,体现了它独特的一个文化符号。

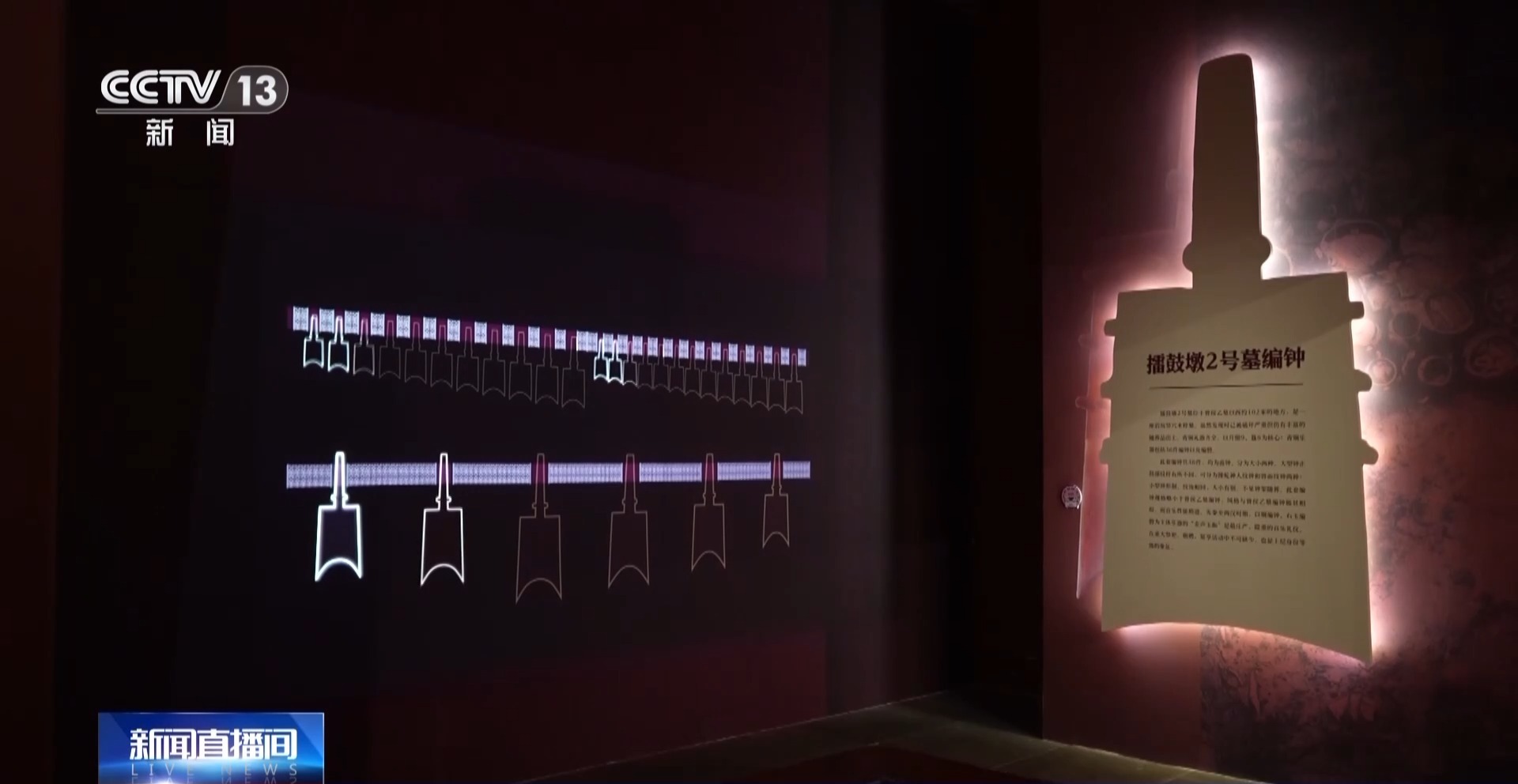

此次特展中,规模最大的一件展品“擂鼓墩2号墓编钟”。这套36件编钟均为甬钟,分为大小两型,大型8件,小型28件。

广东省博物馆藏品管理部副研究馆员 叶葳:下边8件大的甬中有两种不同的纹饰,一种是操蛇神人纹,一种是兽面纹,操蛇神人纹是一个神人双手擎蛇举在头上,下面跨坐在龙躯的身上,这种纹饰在战国中期的其他器物上是见得到的,但是在编钟乐器上是极为少见的。

而为了让现场观众们也可以与文物互动,展览现场还设置了一个弹奏“数字编钟”的墙面。通过触摸展板上的“编钟”,使其发光并演奏出“宫商角徵羽”,使得观众们可以借助数字科技体验到古编钟在音韵和造型上的美。

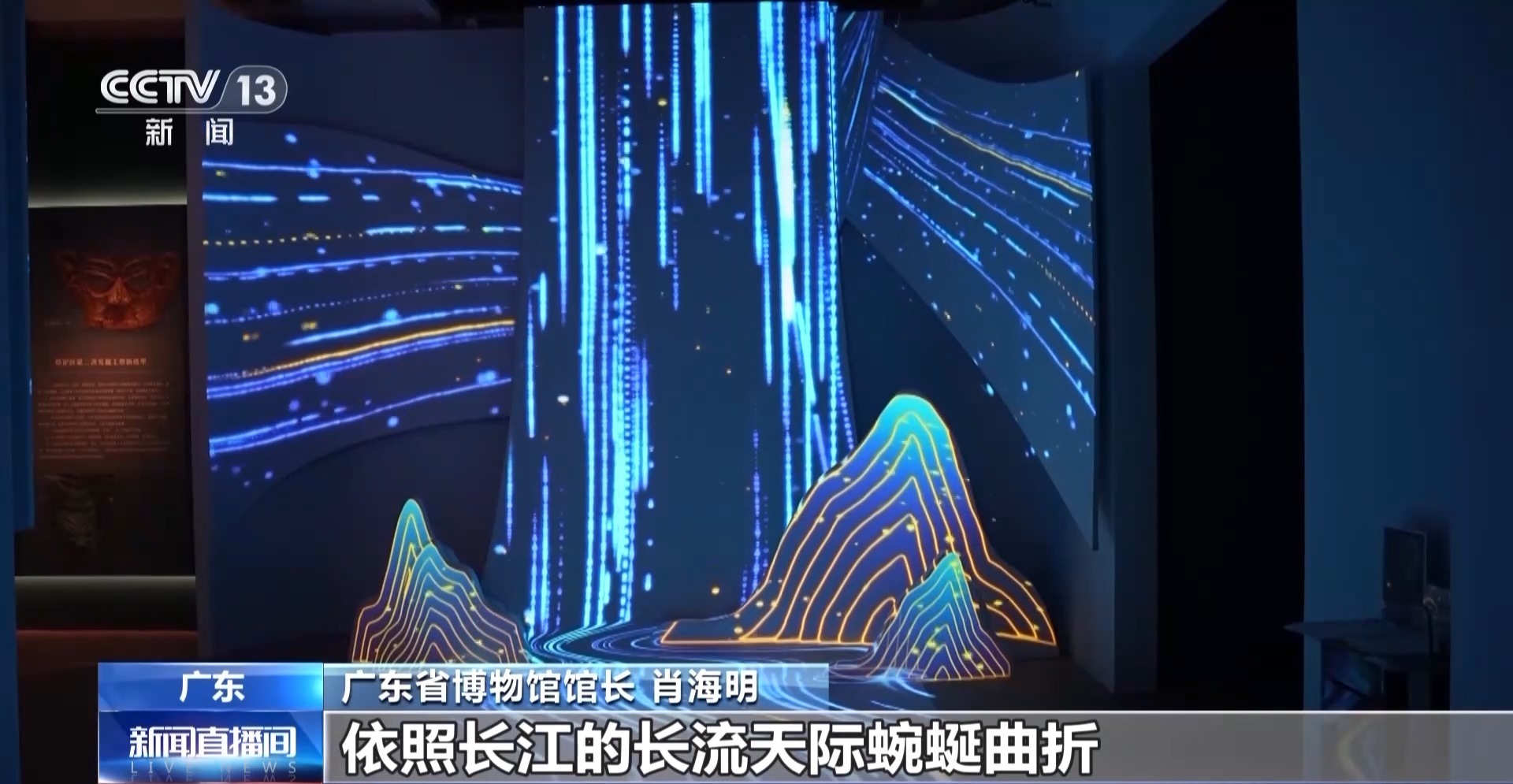

广东省博物馆馆长 肖海明:这个展览的文物质量很高,我们在设计上也想了很多办法,依照长江的长流天际蜿蜒曲折的特点,把整个展厅设计成一个流动的沉浸式空间。

观众:有很多新媒体的辅助,展览更加新颖,更加吸引小朋友和年轻人。

02

探寻长江流域青铜文明的多元与一体

长江流域自古以来气候温润、土地肥沃,孕育了以稻作农业为主要特色的古代文明,还汇聚了中国最为丰富的铜矿资源。公元前16世纪,商王朝南下从南方获取铜矿资源的同时,也带来了青铜冶铸技术和礼器制度,至此,长江流域的广阔区域以不同方式进入了青铜时代,孕育出多元与一体发展的青铜文明。

盘龙城是长江流域早期青铜文明的一个区域性中心,受其影响和刺激,长江流域的广阔区域以不同方式进入了青铜时代。商早期青铜文明传到长江流域后,以盘龙城为中心,向长江的上游和下游传播,对周边的青铜文化产生了巨大影响。最具代表性的就是三星堆遗址,它是我国迄今在西南地区发现的范围最大、延续时间最长、文化内涵最丰富的古文化遗址。

广东省博物馆藏品管理部副研究馆员 叶葳:不光是那些青铜面具人像以及神鸟、神树、神坛具有本地特色的文物,也有承载了夏文化的青铜铜牌、嵌绿松石的铜牌,以及各种玉器、羌文化、夏文化、商文化的铜尊、铜罍, 这也体现了整个四川地区古蜀国对于商代青铜文明的吸收。

长江流域青铜文明特点既是同源,又各自发展,互相借鉴。长江流域各区域根据本地区文化传统和实际情况,有选择地吸收中原青铜冶铸技术和礼器制度,又进行了改造创新。展览中的铜龙形钮盖,生动地再现了龙作为中华民族共同崇拜的对象在华夏大地的不同表现形式。

广东省博物馆藏品管理部副研究馆员 叶葳:它跟我们看到的中原地区其他的龙的造型是不同的,它的张口的形象,还有胡须的形象都跟其他的龙是不同的,而且我们看到商代的很多器物上的龙的形象上跟这个是不太一样的,这个龙的形象感觉上更写真一点。

这件人骑骆驼铜灯,因其造型独特,吸引了很多观众的目光。人形铜灯最早出现在春秋战国时期延续至汉代,但是人骑骆驼的形象却极为罕见。

广东省博物馆藏品管理部副研究馆员 叶葳:在中原地区是没有这种骆驼的,都是中亚以及北方少数民族地区人们骑行的牲畜,也体现了经济文化以及人文交流之间人员往来的关系,侧面体现了楚国的开放程度。

展览中,观众可以从样式精美、风格多元的青铜器中,感受到长江流域青铜文明的海纳百川、开放包容。长江流域青铜文明一路开拓创变、推陈出新,成为中华文明多元一体的生动诠释。