湖北日报全媒记者 黄伟

湖北,17个市州,17位“兄弟”。

竞相发展一年,大家“状态”怎么样?

2024年湖北省政府工作报告介绍,三大都市圈竞相发展,武汉GDP总量迈上2万亿台阶,襄阳、宜昌分别位居中部非省会城市第1、第2,8个全国百强县位次普遍前移。

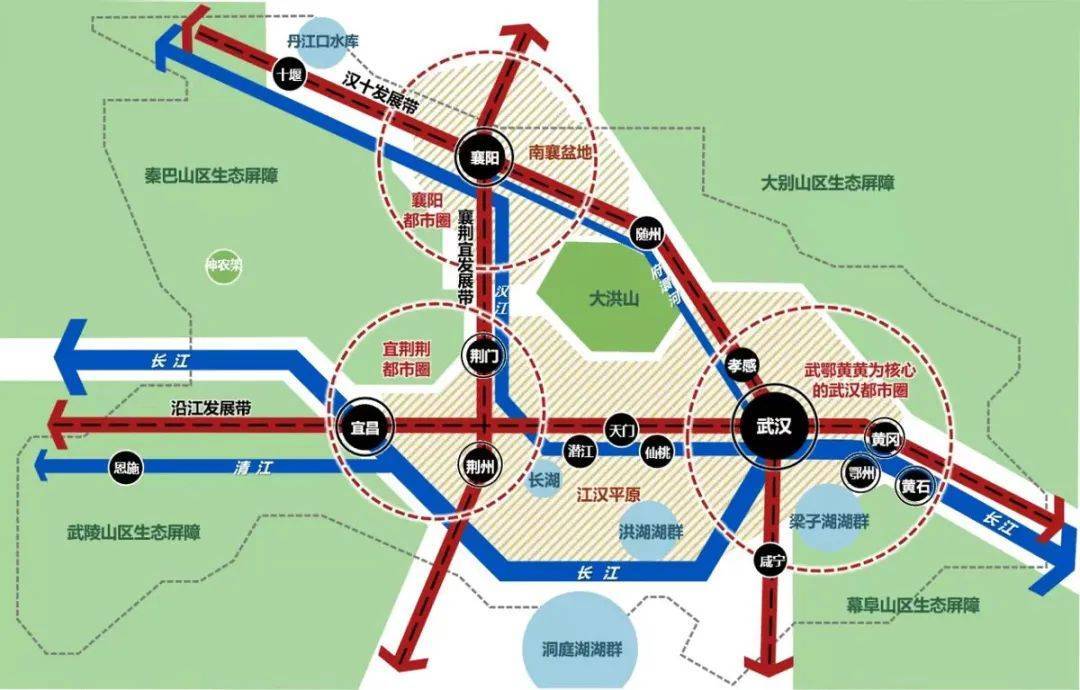

湖北三大都市圈示意图(来源:湖北发布)

应对“一难两难多难”“既要又要还要”的多重挑战,湖北承压向前,三大都市圈建设全面提速。可以看出,整体发展能级进一步跃升,城市梯次发展格局进一步优化。

大城大圈,深度融合。

01

三大都市圈崛起

过去一年,以武汉、襄阳、宜昌为中心的三大都市圈不断做大能级规模。

武汉都市圈是当之无愧的“龙头”。

鸟瞰武汉两江四岸。(湖北日报全媒记者 柯皓 摄)

“武汉都市圈是湖北经济发展最密集、经济实力最强的区域,更是长江中游城市群的核心板块。”中国城市经济学会副会长秦尊文说,武汉都市圈承东启西、连南接北,其壮大势必强力带动区域高质量发展。

2023年,襄阳经济发展“开局平稳、承压下探、恢复回稳、提升向好”。回溯2022年,襄阳已实现地区生产总值5827.8亿元,从全国百强城市第49位升至第45位,跻身中部非省会城市第一位。

襄阳新貌。(湖北日报全媒记者田悦 摄)

宜荆荆都市圈2022年经济总量达1.08万亿元,首跨万亿大关,成为继武汉都市圈后,湖北第二个经济总量跨越万亿的都市圈。2023年,宜昌经济实力再上新台阶,延续了“快于全省,排位靠前的良好态势”。荆州预计2023年地区生产总值增长7.5%左右,完成了“荆州为全省作贡献”的使命;荆门预计增长7%,实现在全省进位。

今年1月3日,清晨,雾锁宜昌,氤氲的晨雾与穿城而过的长江构成一道独特的景观(湖北日报全媒记者刘曙松 摄)

02

不断融合发展

区域经济的版图中,以大城市为中心的传统城镇化,依旧是发展动力。

湖北出台的《关于推动城市和产业集中高质量发展的指导意见》提出,推动城市开发建设从更加注重规模和速度,转向更加注重质量和效益。

武汉都市圈加快协同步伐——

武汉新城光谷片区。(湖北日报全媒记者魏铼 薛婷 摄)

武汉新城,横跨武汉、鄂州两市,打破了传统行政区划。黄冈、黄石等7座城市在武汉布局建设了“科创飞地”。武汉高校院所与8市新建省级产业技术研究院11个,都市圈38家企校联合创新中心获批……城、人、产,地域、身份、距离的界限,在“圈中”逐渐淡化、模糊。

1月24日,武汉东站站台,一列崭新的“新城快线”列车驶出站台。当日,武鄂黄黄都市圈城际铁路公交化运营“新城快线”列车正式开行。(湖北日报全媒记者魏铼 摄)

襄阳都市圈合力竞逐汽车新赛道——

位于十堰市张湾区的远景动力零碳智能电池产业园一期项目新能源电池制造车间,工人在生产线上操作智能设备。(视界网)

“襄十随”同为湖北省打造万亿级汽车产业走廊上的节点城市。三地同下汽车“产业棋”:2023年,襄阳成为全省唯一、全国7个国家级车联网先导区之一;十堰预计2023全年生产整车28.2万辆,同比增长6%;随州专汽市场占有率持续稳居全国第一。

宜荆荆都市圈沿廊道组团串珠发展——

湖北协进半导体科技有限公司(荆门)员工在无尘净化恒温车间生产、质检红外光感元器件。(湖北日报全媒记者张鸿 摄)

去年,三地联合申报“磷系新材料国家先进制造业产业集群”,共建国家级宜荆荆磷化工产业集群、新能源动力电池重要生产基地、全国重要的现代农业基地、“当枝松宜”绿色化工园区、百强县域聚集区。绿色发展,成为三地共同的底色。

03

驶向“快车道”

铺展地图,宜荆荆都市圈内有一个县域百强聚集区——当阳、枝江、松滋、宜都、东宝,如宝石般闪耀。2022年,五地以占宜荆荆都市圈18%的土地、19%的人口,创造了都市圈三分之一的GDP,成为都市圈经济发展主力军。

去年12月,松滋临港工业园史丹利新能源材料项目正加紧建设。(视界网)

大城大圈,县域经济是重要生力军。

提高县域经济承载力。2023年,湖北县域发展推行“赛马制”,将16个市州、31个重点工业县纳入评价范围,激励形成“与快者比,与强者拼”的争先意识。赛迪去年发布的“中部百强县”榜单中,全省23个县(市)上榜,其中有21个是参与“赛马”的县(市)。

2023年中国工业百强县(市)榜单中,湖北共有宜都、仙桃、大冶、枝江、汉川、枣阳6市上榜,入选数量居中部第一。武汉都市圈、襄阳都市圈、宜荆荆都市圈三大片区均有县市入选,空间分布较均衡。

汉川市湖北华帛纺织科技有限公司,女工骑着小型电动车,穿行在2.5万绽高速运转的智能数字化绦纶缝纫线生产车间。(视界网)

武汉市社会科学院区域经济研究所副所长李春洋认为,错位发展是区域协同发展的有效途径,三大都市圈中的城市有各自发展潜力。各地应找准比较优势,推动融合发展。

湖北三大都市圈已走向协同发展的“快车道”。一个优势互补、互相促进、协同发展的现代化都市圈正加速形成。