湖北日报讯(记者海冰)1月20日,2023年“湖北六大考古新发现”评选结果正式揭晓,入选项目包括幕阜山脉东北部山间盆地先秦矿冶遗址群。该项目负责人、武汉大学历史学院副教授李洋称,此次考古调查勘探工作,共确定先秦矿冶遗址60处,其中新确认遗址6处,新发现遗址26处。

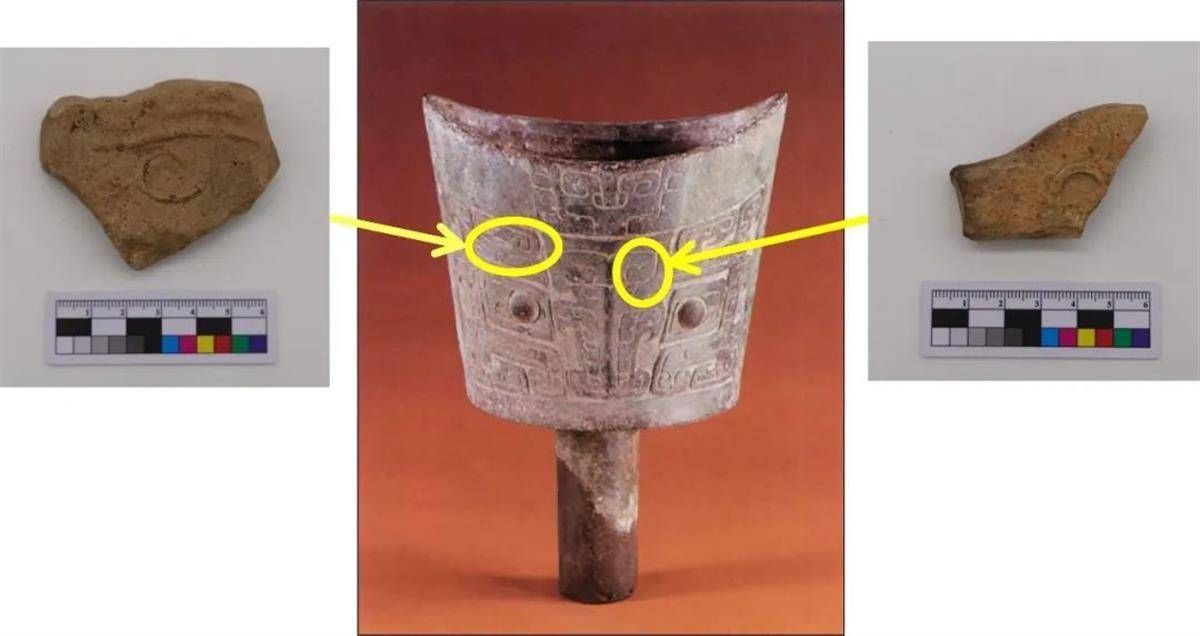

李洋介绍,为助力长江国家文化公园湖北段建设,经湖北省文化和旅游厅批准,武汉大学长江文明考古研究院于2023年3月至12月期间,对幕阜山脉东北部山间盆地(即今黄石市阳新县北部白沙镇和陶港镇)内的先秦矿冶遗址群进行主动性考古调查勘探,掌握了遗址的范围面积、地层堆积、遗迹分布、保存状况等情况。采集陶片、陶范、石器、铁器、铜残片、矿石、炉渣等各类标本1400余件。值得一提的是,余家畈遗址发现的2件兽面纹陶范纹饰风格与阳新刘荣山小学早年发现的晚商铜铙如出一辙。

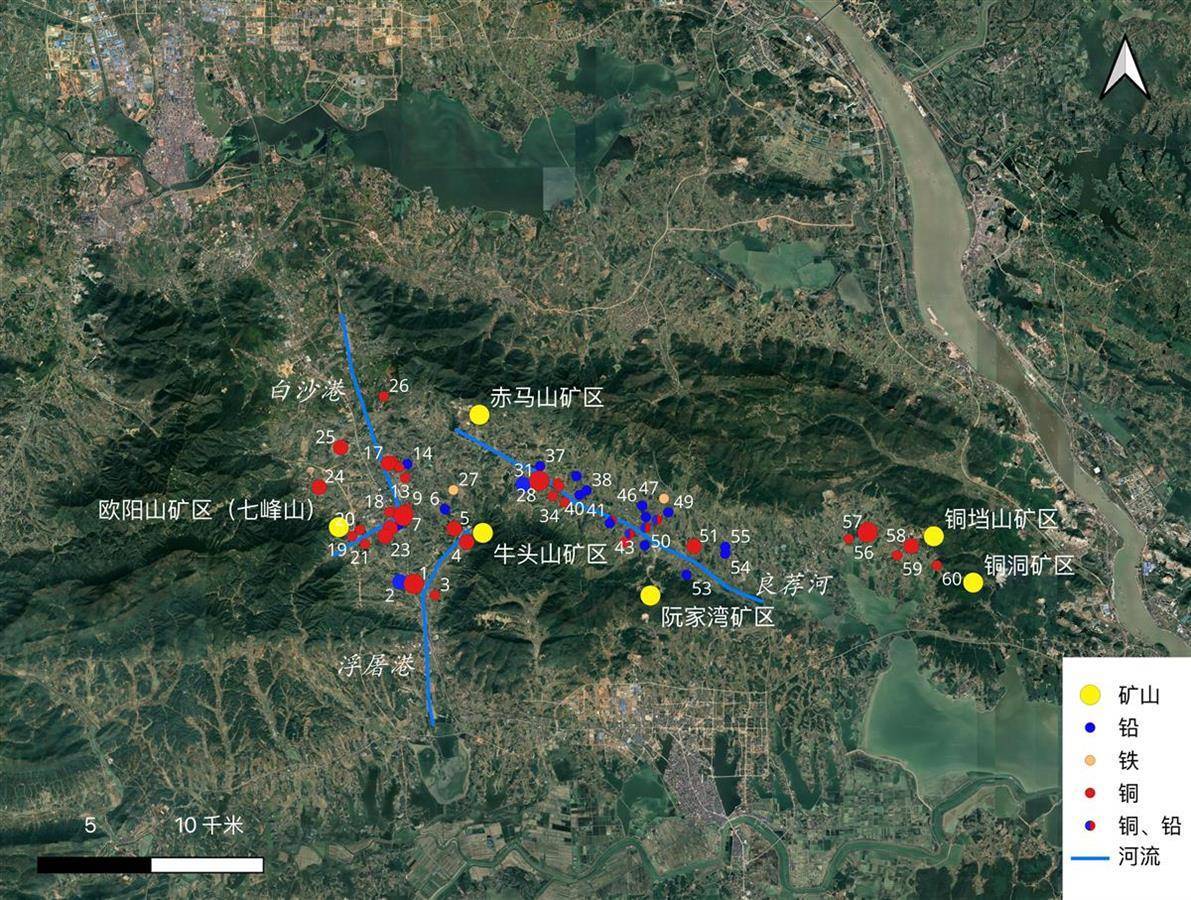

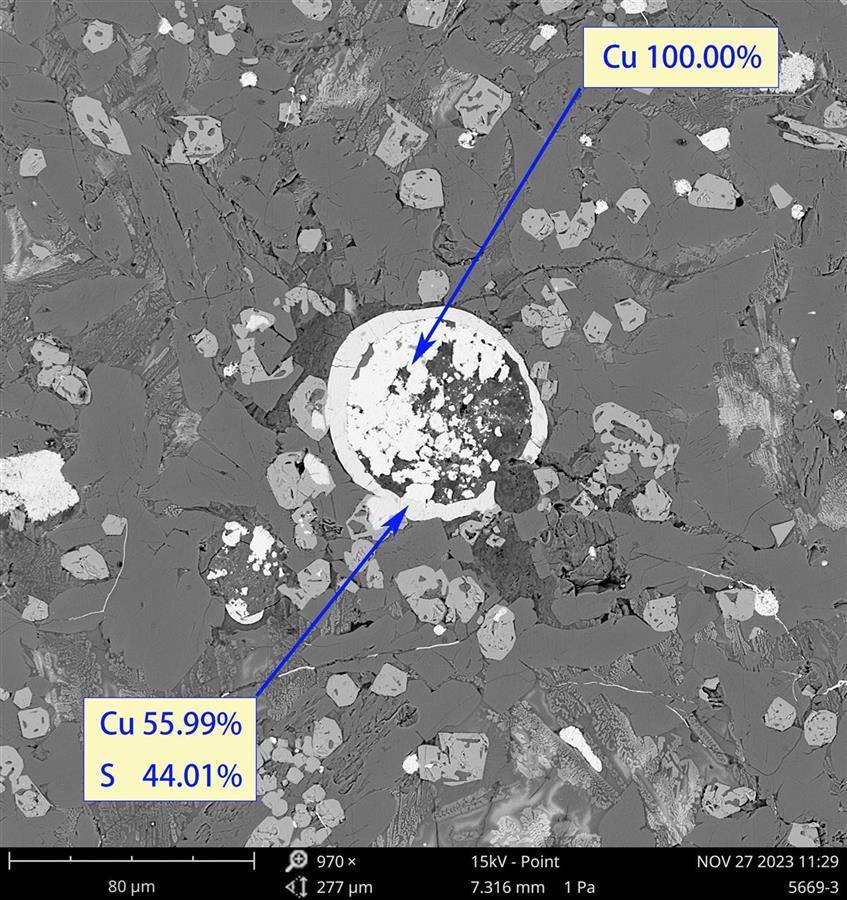

根据陶片形制,结合碳14样品测年数据,判断60处遗址年代范围集中分布于商代晚期至春秋中期,均属于典型的大路铺文化。而且,区域内遗址采、冶、铸要素齐全,以冶为主,冶炼金属种类主要为铜和铅。

同时,景观考古研究表明,区域内存在沿“白沙港”“浮屠港”“良荐河”“赛桥湖”等村落水系分布的四个生产单元。这四个生产单元可能就近利用矿产资源生产不同的金属产品,并通过各自所处的水系向不同方向输出产品。其中,陈保畈遗址群面积约20万平方米,遗存年代跨度大,具备区域中心的基本要素。

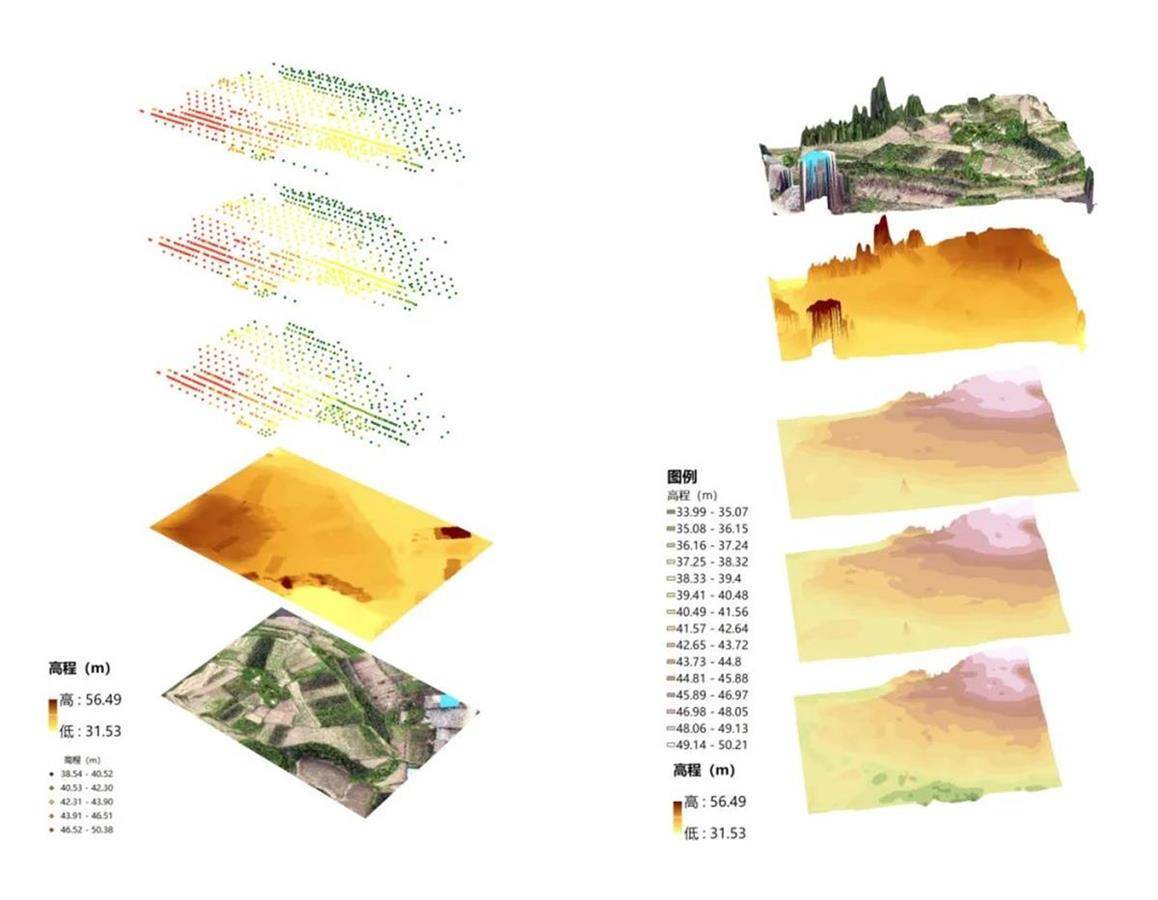

李洋称,为揭示长江中下游地区矿冶遗址形成机理,团队还以油榨山遗址为例开展多学科研究,证实古人选择区域内靠近水系的低矮台地开展矿冶活动。

专家认为,幕阜山脉东北部先秦矿冶遗址群的考古工作,从多学科研究视角出发,以区域研究案例的方式,重现了长江中下游地区先秦时期矿冶开发与利用的繁华景象,为湖北地区矿冶考古提供了新的重要资料。