今天下午,由世界慕课与在线教育联盟和联合国教科文组织教育信息技术研究所共同主办的2023世界慕课与在线教育大会将在意大利米兰开幕。慕课,也就是大规模在线开放课程,自2013年在中国起步,依托高校这一主阵地,其建设数量和应用规模已经跃居世界第一。截至目前,中国上线的慕课数量已经超过7.68万门。慕课都有哪些优质课程?在哪里可以共享这些课程?一起来了解。

中国慕课:数量与学习人数均居世界第一

据了解,经过十多年的发展,中国已经建成以中国大学MOOC(慕课)、学堂在线、智慧树、超星等为代表的各类在线课程平台30余个,为学习者提供了海量的优质学习资源。

去年,教育部在整合慕课与在线教育资源基础上,建设上线了国家高等教育智慧教育平台,精选了众多高水平大学名师大家的2.7万门课程对公众免费开放,课程覆盖了高等教育全部14个学科门类、92个专业类,实现了全网好课一站搜索。

慕课在线学习者 宋幸然:我觉得这个国家高教智慧教育平台,对我们热爱学习的人来说,是一个非常好的福利,我从里面看到了经济、文化、艺术、电影等各种课程。我最近在学叶嘉莹先生的《中华诗词之美》,从她经典的讲课当中,能够感受到中华文化的魅力,感受到中国诗词的美。

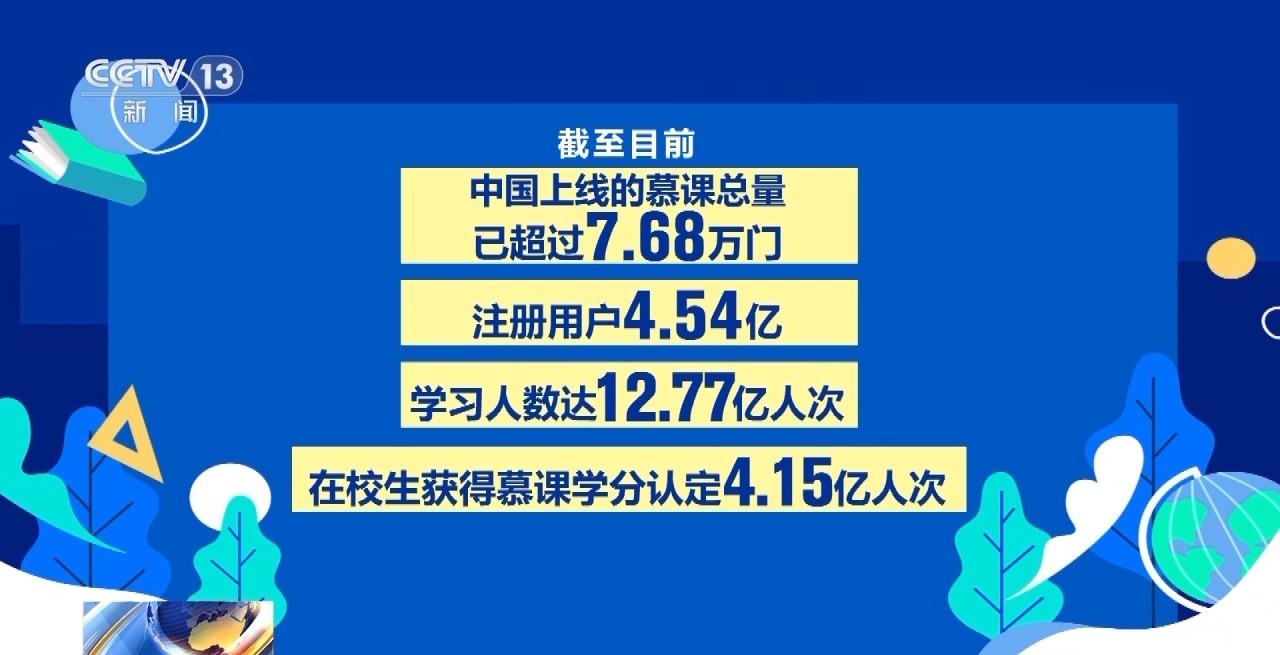

据统计,截至目前,中国上线的慕课总量已超过7.68万门,注册用户4.54亿,学习人数达12.77亿人次,在校生获得慕课学分认定4.15亿人次。

教育部高等教育司司长 周天华:近年来我们采取高校主体,政府支持,社会参与的这么一种方式,来推进慕课和在线教育蓬勃发展,希望给大家提供一个人人、时时、处处学习的一种新的路径。截至目前我们做了一个统计,我国慕课的数量和学习人数均居世界第一。

据了解,首届世界慕课大会2020年由中国发起举办,大会上,世界慕课联盟成立,这一国际高等教育组织由清华大学校长担任联盟主席,并把秘书处永久留在中国。2021年,世界慕课联盟更名为世界慕课与在线教育联盟,目前已有五大洲14个国家的16所世界知名高校、3个主要课程平台及1所研究机构作为创始成员加入,从今年起,世界慕课与在线教育大会探索走出国门由联盟成员轮流承办。

“慕课西部行计划”:让时空不受限 让知识无远近

技术赋能,让时空不受限、让知识无远近。慕课还成为破解优质教育资源不均衡的重要手段,自2013年起,教育部全面指导推进“慕课西部行计划”,通过慕课向我国西部地区分享优质教育资源,十年来参与学习学生达4.9亿人次。

这是一个跨越4700公里的同步课堂,画面中正在听课的是塔里木大学的学生,而讲课的是哈尔滨工程大学的老师,然而在这堂课上,两边师生、同学的互动沟通没有任何障碍。

塔里木大学机械电气化工程学院学生 付豪:老师通过引入“爱达 •魔都号”的建设历程,让我们对本门课程有了更加深入的理解。

塔里木大学机械电气化工程学院学生 王佳琦:引发我们的思考,把一些复杂的知识点以简单易懂的方式呈现出来,让我们对学习这块知识有了更新的体验。

据了解,“慕课西部行计划”实施十年来,通过基于慕课应用的线上线下混合式教学、“同步课堂”等方式,已为教育薄弱的西部地区高校提供19.84万门慕课及定制化课程服务,开展混合式教学506.94万门次。

哈尔滨工程大学本科生院副院长 刘海波:我们双方的授课教师之间,在每一次开课之前,都进行多轮研讨,了解学生的实际情况,一起来研究上课的内容、重点、难点、课堂的组织形式、教学的流程等,保证我们的课达到最好的授课效果。

塔里木大学党委常委、副校长 石长青:有效增强了我们学校的课程供给能力,同时我们的老师通过跟教和导学,提高了他们的教育教学能力和素养,对我们的教师,特别是青年教师的成长有极大的帮助作用。

“慕课西部行计划”实施十年来,参与高校也在不断进行新的探索。西南交通大学与西藏大学、新疆工程学院开展的慕课项目,就已由原先的在选修课上试点西南交通大学的优质课程与西藏大学、新疆工程学院共享,发展到现在的对专业核心课程的共建。2020年以来,三所学校尝试探索部分课程由三校的老师共同开发,共同教研,共同授课。目前,已经在“高速铁路运输组织基础”“交通运输统计”“运筹学”等九门课程中,真正实现了相同专业同上“一堂课”。

西藏大学交通运输专业学生 朱松岳:老师同讲一门课,使得上课效果显著提升,这种教育模式有助于我们拓宽视野,提高学习效果,为未来发展奠定坚实基础。

西南交通大学校长 闫学东:“专业课程群同步异地课堂”教育资源共享模式,实现跨区域高等教育教学改革同步、同质,大力提高西藏、新疆等西部高校人才培养质效,助力提升西部地区轨道交通行业产业发展能级。

沉浸式虚拟仿真教学 学生上课如临其境

慕课让高校的名师课程成为人人可及的共享资源,而这其实只是高等教育数字化带来的变化之一。近年来,依托数字仿真和虚拟现实等技术,新的教学模式和教学方法不断涌现。

在北京理工大学思政课虚拟仿真体验教学中心,一堂以脱贫攻坚为主题的思政课正在进行。穿越沉浸式数字长廊感受脱贫攻坚的艰辛历程,带上虚拟现实眼镜体验悬崖村从爬藤梯到走钢梯的上学路的变化,走进全息数字剧场对话一线的扶贫团队,给同学们带来了一场身临其境的学习体验。

北京理工大学硕士生 刘新扬:更加直观,比如说通过长廊的场景设置,一目了然看到这节课要学习的内容。用手机扫描了一下图片,就弹出来一系列的故事,让我们更加深刻地了解这方面的知识。

利用虚拟现实、增强现实、混合现实等现代信息技术,北京理工大学打造了伟大远征、中国精神等十余门精品思政课程,老师以内容为牵引,将理论与技术相结合,增强学生的理解和感悟。

北京理工大学硕士生 赖克坚:我们上次体验到的是重走长征路,经历了爬雪山,整个冰天雪地、山高涧深那样的一个感触是非常深的,对于长征精神也有一个新的体悟。

北京理工大学马克思主义学院教师 李璎珞:会有很多的场外因素去吸引同学们,不断冲击学生们的视听的感受,但是我在授课的过程当中,我们秉持着这种内容为王的思路去进行整体的课程设计。比如智慧教育的过程当中,需要实时去填写思考,课后我们还会有一个追踪的测试,全过程对学习的流程专注度进行考核和评价。

据统计,目前北京理工大学已有9000多人次线下参与体验过虚拟仿真思政课程。此外,学校还积极利用国家虚拟仿真实验教学课程共享平台,让校内外师生都有机会共享这些资源。

北京理工大学马克思主义学院副院长 江大伟:专门有一个全国虚拟仿真实验教学课程共享平台,把全国最优秀的这样一个虚仿课程资源都集中在一起。如果有同学们感兴趣的资源,他可以点开,比如说我们的资源目前已经有43000余人次在线上进行学习。

技术赋能 助力高校课堂提质升级

目前,全国高校建设的各类虚拟仿真实验课程已经超过了6000门,此外,智慧教室、全息教学等一系列技术的赋能,都有效促进了高校课堂的提质升级。

在大连理工大学虚拟仿真实验教学中心,同学们正在进行220伏强电模拟实验。在现实中,这类实验可能会因为操作不当引发危险,而如今,通过VR虚拟操作,同学们可以在身临其境熟练掌握实验步骤后,再到实验室进行实际操作。

借助虚拟实验、远程仿真和现场实验等融合技术,同学们只需一台电脑或者一部手机,就可以线上远程操作实验室设备完成实验。

大连理工大学电工电子国家级虚拟仿真实验教学中心主任 王开宇:这些实验涵盖了电学科的基础实验,比如像电路实验、模电实验、数电实验,还有微机原理实验等等。他可以将实验的时间碎片化,想到哪儿了或者哪儿遇到问题了,他随时就可以拿出手机或者拿出电脑去设计验证操作实验。

在北京邮电大学,全息远程互动教学不仅能让两个校区的同学们可以跨越空间同上一堂课,实时互动、零距离对话。更重要的是,教师还可以创设多样化的教学场景,提高教学的趣味性。

北京邮电大学教师 伍力慧:可以实现这种古今对话,比如说我们可以把远古的人物的全新影像制作投射出来,我们在上课中可以实现跟他的互动,甚至是对话,让学生有一个更亲切更真实的感觉。

如今,在高校校园里,数字技术正与教育教学深度融合。一大批以智慧教室、虚拟实训室、未来学习中心等为代表的数字化学习环境,为高校课堂提供了无限可能,也给高校教师提出了新挑战。

北京邮电大学人文学院副院长 张钫炜:老师要摆脱旧有的教学范式的路径依赖,去了解学生们正在使用或者正在关注什么样的一个技术。我们还有一个使命,就是帮助学生去关注到,比如说大量技术使用带来的一些工程伦理的问题,给学生提供一些信息素养的这种教育和支撑。