近日,文化和旅游部公布2023年文化和旅游数字化创新示范“十佳案例”和34个“优秀案例”。这批示范案例均来自实践基层一线,聚焦文化和旅游数字化发展中的共性问题,应用人工智能、虚拟现实等数字新技术,旨在为行业高质量发展提供示范与引领。

44个示范案例可分为五个重点领域:创新文化表达方式、提升公共文化服务数字化水平、促进文化机构数字化转型升级、发展数字化文化消费新场景和构建文化数字化治理体系。

中国传媒大学教授 视听技术与智能控制系统文化和旅游部重点实验室主任 蒋伟:我们希望不过多关注案例本身,更多的是关注在案例当中找到可以被影响,可以受到启发,能够学习的地方。利用数字的技术能够实现业务的创新、服务的创新、产品的创新、模式的创新。

文化和旅游部科技教育司副司长 高平:示范案例中,聚焦重点领域,主要考虑用数字技术传播优秀传统文化,坚持守正创新;扩大公共文化的服务覆盖面,推动服务普惠应用;推动模态创新、业态创新和方式创新。

丝绸数字化开发 方寸之间凝练东方美学

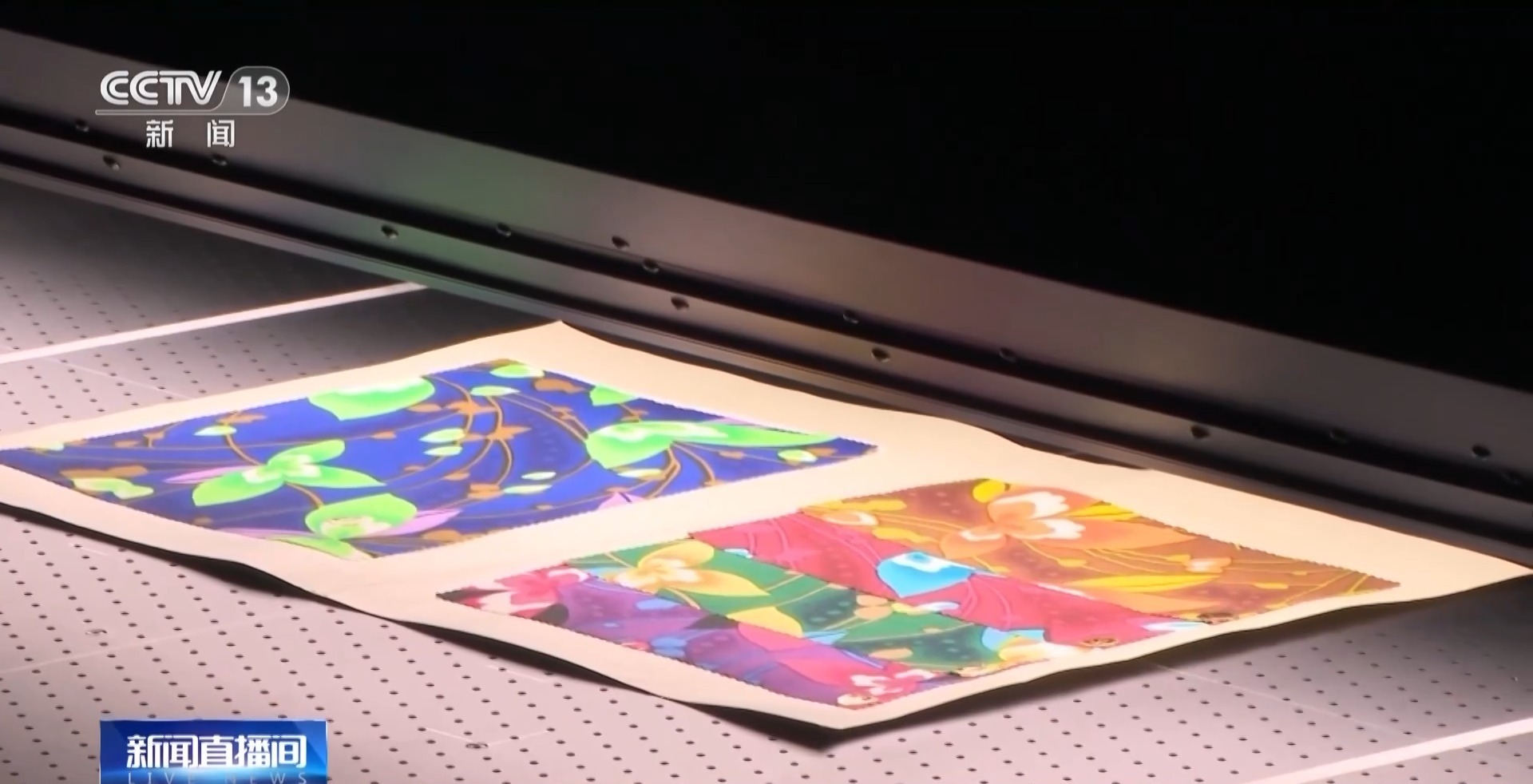

在新技术的推动下,各类文化机构正经历着数字化转型升级的深层次变革。在“十佳案例”中,苏州丝绸博物馆对现存丝绸纹样进行数字化开发,打造可供全社会使用的“丝绸纹样资源库”,为中小型文化机构实施数字化创新应用提供了新思路。

飞禽走兽、各色花卉、杂宝吉祥……方寸之间,凝练着古老的东方美学。苏州丝绸博物馆,正以馆藏的7万多片珍贵丝绸纹样为基础,构建丝绸纹样资源库。

苏州丝绸博物馆数字采集组成员 刘妍:精度大概是600dpi,一张文件是1G以上,是国际通用的文物扫描标准。

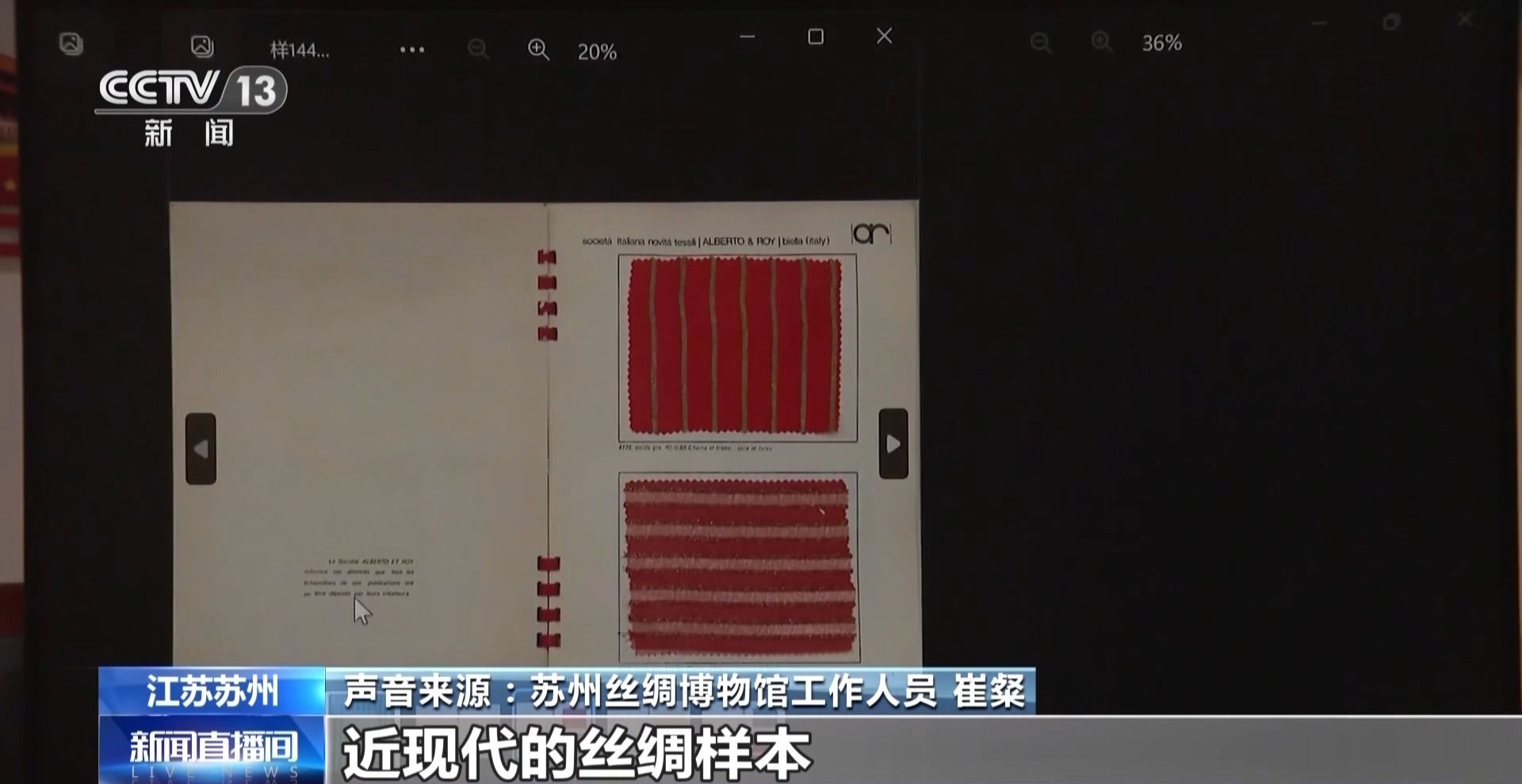

苏州丝绸博物馆工作人员 崔粲:古代的文物,目前完成的数量大概是300多件,近现代的丝绸样本目前完成是1150片。

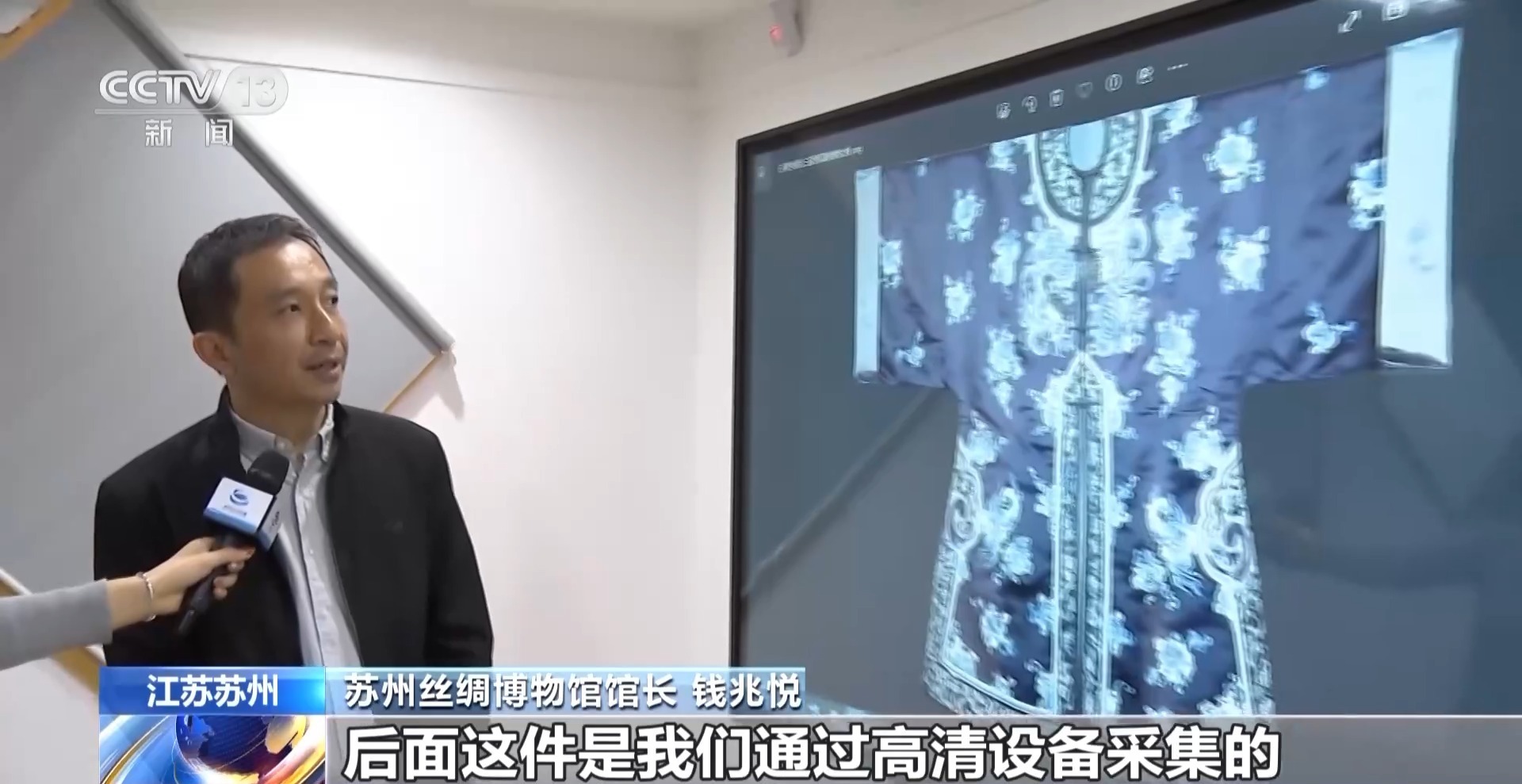

经由高清设备采集、原样分析、线图提取,丝绸纹样的图案、色彩、针法、层级,都在电脑屏幕上一览无遗。

苏州丝绸博物馆馆长 钱兆悦:后面这件是我们通过高清设备采集的,它叫三蓝绣,很深的蓝色到很浅的类似于近乎白的蓝色,染色的丝线以织绣的方式来进行组合。

苏州丝绸博物馆将庞大的馆藏资源转化为数据资产,探索 “博物馆—国有企业—民营企业”的授权合作模式,为文化企业提供数据生产要素。首批授权的妆花缎龙凤纹、官补虎鹇纹、纳纱绣纹等纹样,已开发出相关文创产品,深受年轻人喜爱。

苏州丝绸博物馆馆长 钱兆悦:目前我们博物馆日均的参观人数翻倍,90后和00后观众的占比也超过了50%。通过数字化的这样一种方式,我们越来越多的丝绸纹样开始走进人们的日常生活。

中国传媒大学教授 视听技术与智能控制系统文化和旅游部重点实验室主任 蒋伟:重点针对沉睡在我们大馆大院的这些优秀的文化资源进行数字化,通过供给侧的数字化,为后续需求侧的数字化提供基础的前瞻性的工作。

赋能文化和旅游行业高质量发展

当下,数字化早已成为各种公共文化服务的“标配”。实施国家文化数字化战略,是我国推动文化强国建设的重要途径。近年来,我国的文化数字化进程不断加快,创新频出,成为推动文化和旅游发展的新动力。

入选本次十佳案例之一的线上应用“浙里文化圈”,集纳浙江全省的博物馆、纪念馆、美术馆的2000多个线下展览,一年内,“一键入馆预约”达到434.6万人次。它还依托“15分钟文化生活圈”,为人们提供就近的文艺演出、艺术培训等公共文化服务。

杭州市民 杨菁:每一个馆都有各自的公众号,但我觉得还是这个浙里文化圈更方便。

浙江音乐学院人文社会科学部教师 王海涛:以前找书我先搜一下杭州图书馆有没有,然后再去浙江省图书馆搜索,现在有了这个,只要一搜,它就会显示出来哪个图书馆有。

浙江省文化和旅游厅党组书记 厅长 陈广胜:当我们供给这些公共文化服务项目的时候,老百姓不一定知道,“浙里文化圈”事实上就是通过数字赋能,在这个大平台上共建共享。

作为繁荣发展文化事业和文化产业的重要内容,“实施国家文化数字化战略 健全现代公共文化服务体系”写入二十大报告。2022年3月,《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》印发。同年8月,“十四五”文化发展规划提出“推动科技赋能文化产业”等目标任务。随着人工智能技术引领的新浪潮,各种综合创新应用已全面融入文化创作、生产、消费的全链条中,推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展。

文化和旅游部科技教育司副司长 高平:接下来我们要充分发挥数据要素的潜能,明晰数据的产权,推动数据开放共享和利用,赋能文化和旅游行业的高质量发展。