独角兽是神话传说中的一种神秘生物,孤独而高贵,奔跑速度特别快。

10年前,风险投资家Aileen Lee提出“独角兽企业”概念并获得广泛认可,被认为是新经济发展的重要风向标。根据国际通行的认定标准,独角兽企业是指成立年限不超过10年、获得过专业投资机构的私募投资且尚未上市、投资后估值超过(含)10亿美元的企业。

独角兽企业是城市创新能力和创业环境的集中体现,是城市最高端创新要素培育的产物。近年来,武汉市以东湖高新区、武汉经开区为主要依托,建立政府扶持、市场驱动、金融支撑相互叠加的工作机制,优化独角兽发现、成长、壮大的土壤环境,近期拟出台独角兽企业培育三年行动计划。连日来,湖北日报全媒记者深入光谷、车谷、青山区、新洲区,探访了4家独角兽企业和潜在独角兽企业,解锁独角兽企业的创新秘诀。

芯擎科技:

与国际一线智能座舱芯片“掰手腕”

搭载“龙鹰一号”的领克08智能座舱。(受访企业供图)

湖北日报全媒记者 谢慧敏 通讯员 陈安俊

智能汽车高算力先进制程芯片,全球范围内仅有少数巨头公司可以提供。总部位于武汉经开区的湖北芯擎科技有限公司,打破了这一局面。

今年3月,芯擎科技宣布,国内首款7纳米车规级智能座舱芯片“龙鹰一号”实现量产供货。9月,首款搭载“龙鹰一号”的全新SUV领克08正式上市。至此,国产高端车规级芯片开启新篇章。

今年1月,芯擎科技登上福布斯2022新晋独角兽榜单。从一家初创企业到科创“新物种”,用时不到5年。

勇闯7纳米车规级芯片“无人区”

今年9月,领克08正式上市,得益于两颗7纳米车规级芯片“龙鹰一号”的高性能支撑,汽车座舱变身“科幻空间”。多块高清屏、11路摄像头同步运转,坐在车内,就能享受观影、打游戏等丰富的娱乐体验。

“搭载‘龙鹰一号’的领克08上市交付,对我们而言意义非凡。”10月19日,芯擎科技创始人、董事兼CEO汪凯博士在接受采访时表示,这意味着芯擎科技一举打破高性能车规级芯片被国外厂商垄断的局面,为中国车企提供了全新选择。

2018年9月,芯擎科技在武汉经开区创立。彼时,我国涌现出了一大批汽车芯片初创公司,但由于先进工艺制程芯片设计难度极大,大部分厂商瞄准的是16纳米、28纳米工艺制程。唯有芯擎科技,直接闯入了7纳米车规级智能座舱芯片的“无人区”。

但想要在车载芯片这样的“卡脖子”技术上取得突破,绝非一件易事。为此,芯擎科技组建起一支强大的技术团队,研发人员多数曾就职国际知名半导体企业,平均行业经验超过15年。

在雄厚技术的加持下,2021年6月,“龙鹰一号”一次性流片(即试生产)成功。次年12月,进入量产。

“它是唯一可以和国际一线品牌的同类芯片‘掰手腕’的产品”,作为半导体专家,汪凯并不掩饰对产品的自信:“3年以内,国内没有对手。”

继领克08上市之后,另一款搭载“龙鹰一号”的车型——睿蓝7也已上市。今年,“龙鹰一号”还将陆续搭载于吉利、一汽的多款车型。

高阶自动驾驶芯片AD1000年底流片

除“龙鹰一号”外,芯擎科技还正积极布局下一代智能座舱芯片、自动驾驶芯片、高阶网关芯片和车载中央处理器芯片等,并面向工业控制、工业机器人、边缘计算等领域,研发高端芯片。

“在汽车智能化领域,一颗芯片不能完全解决问题。”汪凯介绍,明年,芯擎科技将推出直接对标国际先进产品的高阶自动驾驶芯片AD1000,AI算力将达到256TOPS。“这个算力等级的国产自动驾驶芯片还是空白,预计今年底流片,明年交付客户试用。”

扎根武汉,反哺武汉。汪凯表示,随着事业版图的加快拓展,未来,芯擎科技还将在武汉经开区布局研发自动驾驶芯片和数据采集基地等,持续赋能车谷产业创新大走廊建设。

黑芝麻智能:

高算力自动驾驶芯片直追海外巨头

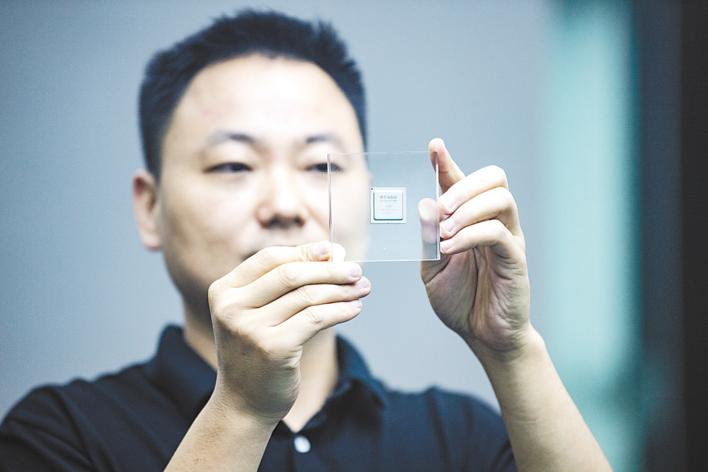

10月19日,在位于武汉市青山区的黑芝麻智能科技有限公司里,工作人员展示该公司自主设计研发的华山二号A1000自动驾驶计算芯片。 (湖北日报全媒记者 何宇欣 摄)

湖北日报全媒记者 余瑾毅 通讯员 魏涵玉 程慧敏

自动驾驶、自动泊车、舱内驾驶状态感知……智能汽车中的每一项功能的实现,都离不开“大脑”的指挥,这个“大脑”就是芯片。自动驾驶芯片领域被国外厂商垄断多年,本土芯片终于在近年来崭露头角。10月23日,从全球运营总部位于武汉市青山区的黑芝麻智能科技有限公司获悉,东风、领克、合创等已于近期搭载了该公司实现量产的自动驾驶高算力芯片华山二号A1000。

今年初,华山二号A1000系列芯片量产上车,至今已有12个车型搭载了华山二号A1000。

据悉,华山二号A1000系列芯片是目前国内处于量产阶段算力最大、性能最强的本土自动驾驶芯片。

高算力指挥汽车“秒级反应”

自动驾驶等级越高,对芯片算力的要求也越高。

黑芝麻智能首席市场营销官杨宇欣介绍,根据自动化程度分级,L2级解放双脚,L3级解放双手,L4级解放双眼。以往传统较低级别的辅助驾驶,“大脑”需要处理的传感器信息较少,低算力芯片等足以满足。但要全面支持L2+至L3,需处理多个摄像头、激光雷达等车载硬件传输的海量数据,只有高算力计算芯片才能支持汽车“秒级反应”,汽车才更聪明、智能、安全。

仅仅一两平方厘米的华山二号A1000算力有多大?杨宇欣介绍,1TOPS代表处理器每秒可进行一万亿次计算,华山二号A1000能够提供58TOPS算力,可处理多达16路高清摄像头输入,满足L2+/L3级别需求。

在全球已实现量产的自动驾驶芯片算力中,英伟达最高算力为254TOPS,华山二号A1000Pro紧随其后。正在研发的华山二号A2000力争成为国内首个算力超256TOPS的高性能芯片。

眼下,黑芝麻智能已与东风集团、江汽集团、红旗、一汽、上汽、吉利、曹操出行等在L2、L3级ADAS和自动驾驶感知系统解决方案上开展了系列合作。

两大核心IP实现“厘米级”定位

在杨宇欣看来,一颗小小的芯片犹如智力拼图,由各种知识产权构成。这个版图中,最重要的两块拼图,是NeuralIQ ISP图像信号处理器、DynamAI NN神经网络处理器,这也是黑芝麻芯片的核心IP。

“它们分别像眼睛和大脑,负责看和算。”杨宇欣说,雨雪大雾、隧道明暗交替、超低光和大逆光场景等复杂的行车环境下,图像信号处理器能够让汽车“看得清”,图像被处理后传送到DynamAI NN神经网络处理器,经过计算推理,让汽车“看得懂”,继而发出指令决策。

有赖于两大核心IP,华山系列芯片可以在停车场、隧道等无GPS信号场景中,抵抗多种复杂光线变化,不依赖高清地图即可提供厘米级别绝对和相对定位结果。

严苛测试获得全套认证

芯片“上车”最重要的就是安全,黑芝麻智能的每款芯片都经历严苛的测试。

“极寒极热环境下,手机可以死机,但汽车不能出故障。”杨宇欣说,从漠河到吐鲁番,再到湿热的福建、贵州,黑芝麻与车企共同在乡村、城市、高速等多种真实环境中不断测试、优化。

目前,黑芝麻智能已是国内首家集齐了功能安全专家认证、功能安全流程认证、功能产品认证和ASPICE认证系列全套认证的自动驾驶芯片公司,构建起完善可靠的车规认证体系。

瞄准未来行业发展方向,今年4月,黑芝麻智能发布业内首个智能汽车跨域计算芯片武当系列C1200,单颗芯片就能满足包括CMS(电子后视镜)系统、行泊一体、整车计算、信息娱乐系统、智能大灯、舱内感知系统等跨域计算场景,今年内将提供样片。

武汉动力再生:

用专利护城河拥抱 汽车电池循环风口

湖北日报全媒记者 刘畅 实习生 刘逸鹏

格林美,中国电子废弃物规模化循环利用的领军企业,旗下的武汉动力电池再生技术有限公司吸引了高瓴资本等一众巨头,A轮融资额超过10亿元。

2023年,湖北省科技厅公布2023年拟入库全省科技创新“新物种”企业名单,武汉动力再生入选科创“潜在独角兽”。

动力电池退役高峰将至

据中汽协统计,截至去年底,电动汽车保有量已突破1300万辆,而汽车锂电池的普遍使用年限在8年左右,退役高峰预计在2025年来临。

“迈过临界点,行业规模有望首破千亿元。”据《中国废旧锂电池回收白皮书》披露,2022年中国废旧锂电池回收行业规模扩至154.4亿元,同比增幅达182.8%。

2020年成立以来,动力再生已与650家整车厂、电池厂及运营方构建合作关系,建立150个回收网点,建成20万吨退役动力电池回收拆解产能。

格林美半年报显示,今年上半年,其回收与梯级利用的动力电池超过1.19万吨,同比增长40%,动力电池梯级利用实现营业收入4.04亿元,同比增长57.59%。

用370项专利构筑护城河

10月19日,武汉市新洲区的格林美武汉基地武汉动力再生大楼车间内,机器人对流水线上各类废旧电池进行精细拆解。

“技术是最好的护城河。”公司副总经理别传玉说,目前电池包种类可达几千种,每一批回收的种类可能都不一样,这就导致拆解效率很低。

2022年,动力再生首创退役动力电池“智能柔性拆解”产线,让机器人学习拆解方式,建模后自动拆解;“柔性”则体现在对电池规模的兼容上。

“对锂元素回收率达到93%,超过行标和绝大多数竞争者。”据了解,该公司在动力电池全生命周期关键技术成功申请核心专利370余项,其中发明专利150余项。

从技术领先者到标准参与制定者。“工信部关于动力电池回收的90多项国标,我们都是参与制定者。”研发人员自豪地说。

行业巨头纷纷牵手

“每天都有上下游企业前来洽谈合作。”公司负责人介绍。

2月27日,梅赛德斯—奔驰中国、宁德时代、邦普等巨头先后来访,与该公司携手打造上下游产业链闭环。

3月19日,公司与岚图汽车签署《战略合作协议》,双方决定在全球范围内共同构建动力电池全生命周期绿色产业链。

今年,欧盟通过“电池护照”新法规,对电池提出严格的全生命周期可追溯性要求,较高的门槛把众多的竞争者挡在门槛之外,而这正是武汉动力回收公司的优势和长板。

格林美董事长许开华表示,将进一步激励核心团队把握风口,迅速将技术优势、回收体系优势、产业优势转化为规模与效益优势。

唯柯医疗:

巧织“心”网逐浪千亿蓝海

湖北日报全媒记者 马文俊

各国心衰患者总量超过六千万人,根据Report Linker的数据,相关市场规模预计于2025年达到140亿美元。然而千亿级蓝海中,关键技术、尖端产品长期为海外巨头把持。

从光谷出发,武汉唯柯医疗科技有限公司加速突围,成为华中地区唯一一家三类高风险心脏植入器械研发生产企业。

成立仅5年,公司的3款核“心”产品目前已完成或即将进入临床阶段,其中2款产品填补了国产空白,入选武汉潜在独角兽企业名单。

绕指柔点化“救命神器”

10月20日,武汉招商高新网谷,唯柯医疗生产车间内,20余位“绣娘”正聚精会神地缝制牛心包切片。针线翻飞间,一件生物瓣膜产品走下生产线。

心脏瓣膜是心脏血液运输的控制“阀门”,产生病变后,严重的会引发心衰导致患者死亡,而修复或置换人工瓣膜是主要治疗方法。

看准市场前景及临床痛点,唯柯医疗自研经导管介入瓣膜,独有的大尺寸型号能为更多大瓣环病患提供治疗机会,国内外市场尚无同类型产品获批。其产品及材料入围了工信部第一批生物医用材料揭榜挂帅创新任务和科技部高端功能与智能材料重点研发项目计划。

独树一帜的产品也对性能提出全新挑战。设计之初,研发团队不断优化生物材料与镍钛合金支架的缝合工艺——每一处“针脚”如何落,每一条“丝线”怎样缝,都经过上百次试验,直到达成完美方案。

D-Shant心房分流器是我国首款自主研发的植入性心房分流器,同样由唯柯医疗研制。“这枚硬币大小的分流器,由几十股直径在毫米级的镍钛合金丝精密编制而成,是业内首个可回收、可二次干预的产品。”端起飞碟造型的分流器,孙明不无骄傲。

全周期护航心衰患者

当下医疗器械领域的竞争,已演变成各家厂商全维度的角逐。小到材料、工艺,大至系统、生态,一道道分水岭时刻冲击着旧有的产业格局。

“从材料的加工,到产品技术平台的整合,我们都在紧锣密鼓地投入和布局资源。”孙明说,为跨越国产镍钛合金医用薄壁管材加工技术落后的窘境,经过多年自研,唯柯医疗实现突破,其性能、质量满足并超越医用镍钛合金材料的国际标准。

针对心衰监测设备,去年唯柯医疗也与外部多家高校和企业密切合作。“我们正在打造一个覆盖全生命周期的心衰及结构性心脏病监测、管理、治疗全方位技术平台。”孙明介绍,唯柯医疗已完成多轮超2亿元的融资,后年预计可实现年营收上亿元。