今天(22日),我国首批架空式粮食气膜仓正式投运。什么是气膜仓,它和传统粮仓有什么区别呢?一起跟随总台央视记者去探访一下。

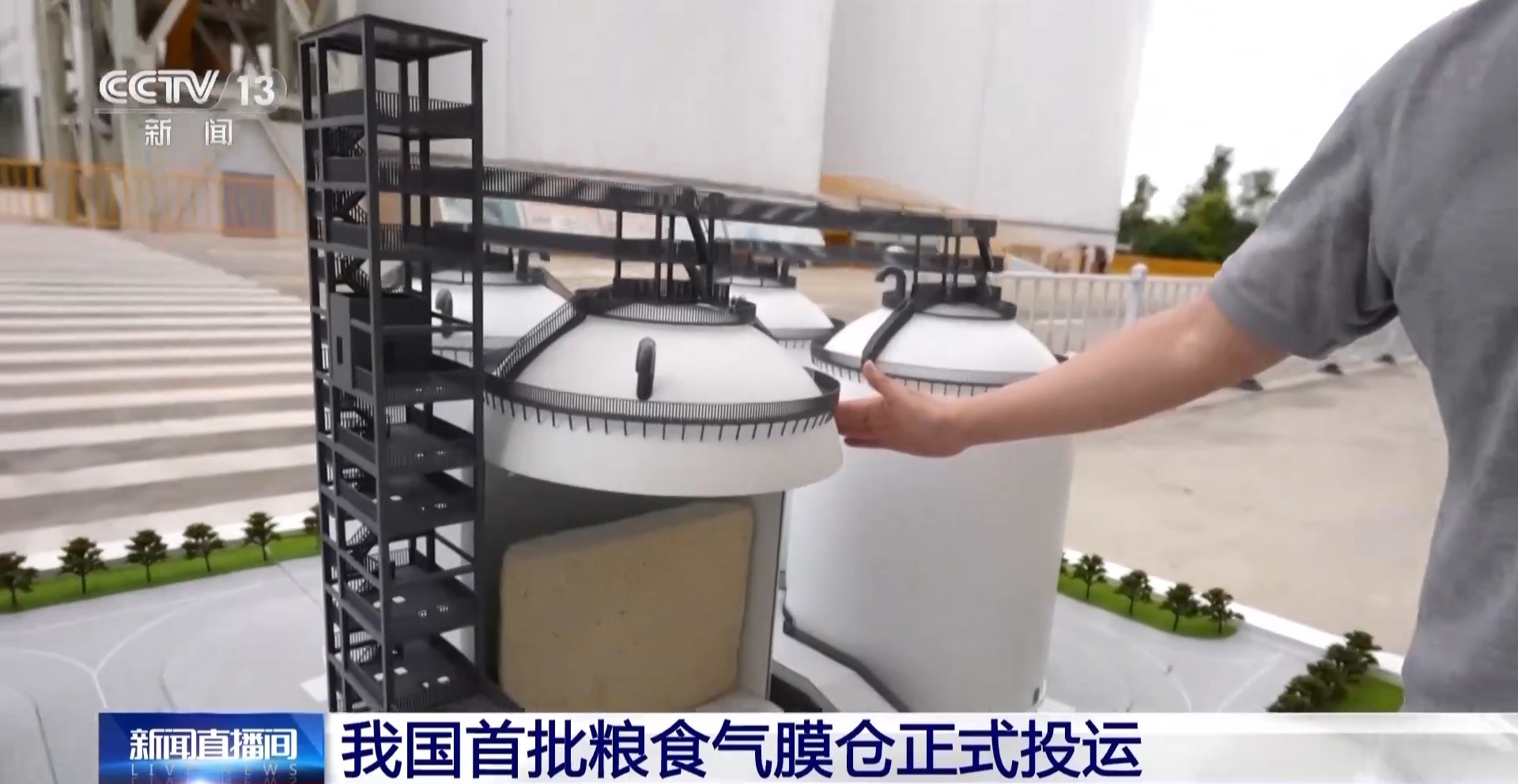

总台央视记者 古峻岭:我国首批架空式粮食气膜仓顺利完成装粮压仓工作,正式投入使用。30000吨大豆成了它的首批住户。这些气膜仓的每个仓体直径23米,高度更是超过了36米,一个舱就可储粮7500吨,可以满足70000人一年的口粮供应。

气膜可不只是一个大气球而已。它的最外层是气膜层,可以起到非常好的气密和防水性能。中间还有一层厚厚的保温层。而最内部则是钢筋混凝土结构,可以起到强力的支撑作用。

在气膜仓的顶部,当仓外的温度是30℃左右时,仓内温度大概是22℃。仓内外的温差有8℃左右,保温性能非常明显。

从仓顶进入粮仓的内部,从粮仓的剖面模型可以看到这个就代表着23米的粮堆了,此刻我就站在它表面的这个位置。从我站立的地方往下,有23米的粮堆。

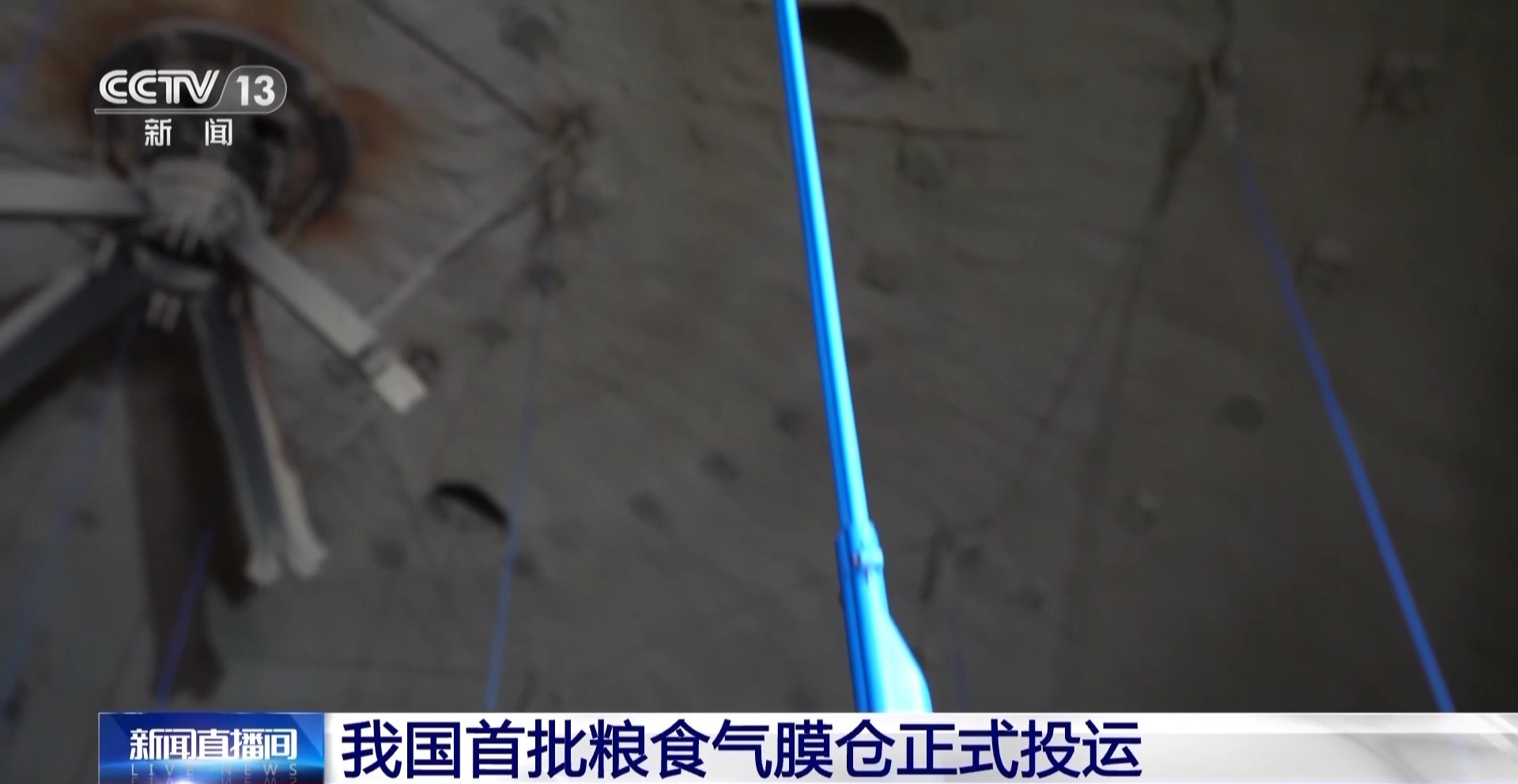

我们看到整个粮仓均匀分布着25根蓝色的多功能电缆,每根电缆上均匀分布着14个传感器,那么整个粮仓就有350个。这些电缆深深扎到粮堆的底部,确保所有的粮食都时刻处于最佳的储存环境。

中储粮成都储藏院工程师 薛飞:目前,粮食行业主流的储备仓型有高大平房仓、浅圆仓等等。粮食气膜仓在保温隔热、气密性能等方面是明显优于这些传统仓型的。粮食在气膜仓里面储备,可以实现保质减损的效果。粮食在气膜仓里面储备一个完整的周期之后,粮食品质会显著优于在传统储备仓里面的这些粮食的品质。如果把传统粮仓的储粮方式比作给粮食穿了一件普通的棉衣,那么气膜仓就好比给它换了一件高档的羽绒服,它的各项性能都会显著提升。

气膜仓是如何建成的?

接下来,我们通过一段三维动画,再来详细了解储粮气膜仓建设和粮食入库储藏的全过程。

在建造架空式粮食气膜仓时,第一步是建造基础和浇筑气膜仓架空平台,用于承受粮食和仓体自身的荷载;第二步是展膜和吹膜,将膜材铺开后持续向膜内鼓入空气,厚1毫米,重4吨多的高分子膜材就会像吹气球一样被吹起来,这就是粮食气膜仓的最外层。膜材作为第5代建材,具有防水防潮、反射阳光的优点;接下来,施工人员会在膜材内部进行仓体保温层的喷涂;最后一步就是进行钢筋混凝土结构层的施工,绑扎好钢筋后进行混凝土喷射,这层结构将有效承受粮堆给垂直仓壁施加的巨大侧压力。

在外膜充气成型后,整个施工过程都在膜内进行,施工过程机械化程度高、安全环保,几乎不受环境和天气影响。气膜仓建好了,再来看入库过程。

粮食通过集装箱运送到库,经过质量检测、上磅称量后,车辆会到指定卸粮区卸粮。随着箱体缓缓抬升,粮食自流进入地下卸粮坑,并经过第一次提升清除杂质,之后的粮食会经过第二次提升,通过紧闭的输送设备进入提升塔,将粮食提升至30多米高的气膜仓顶部。

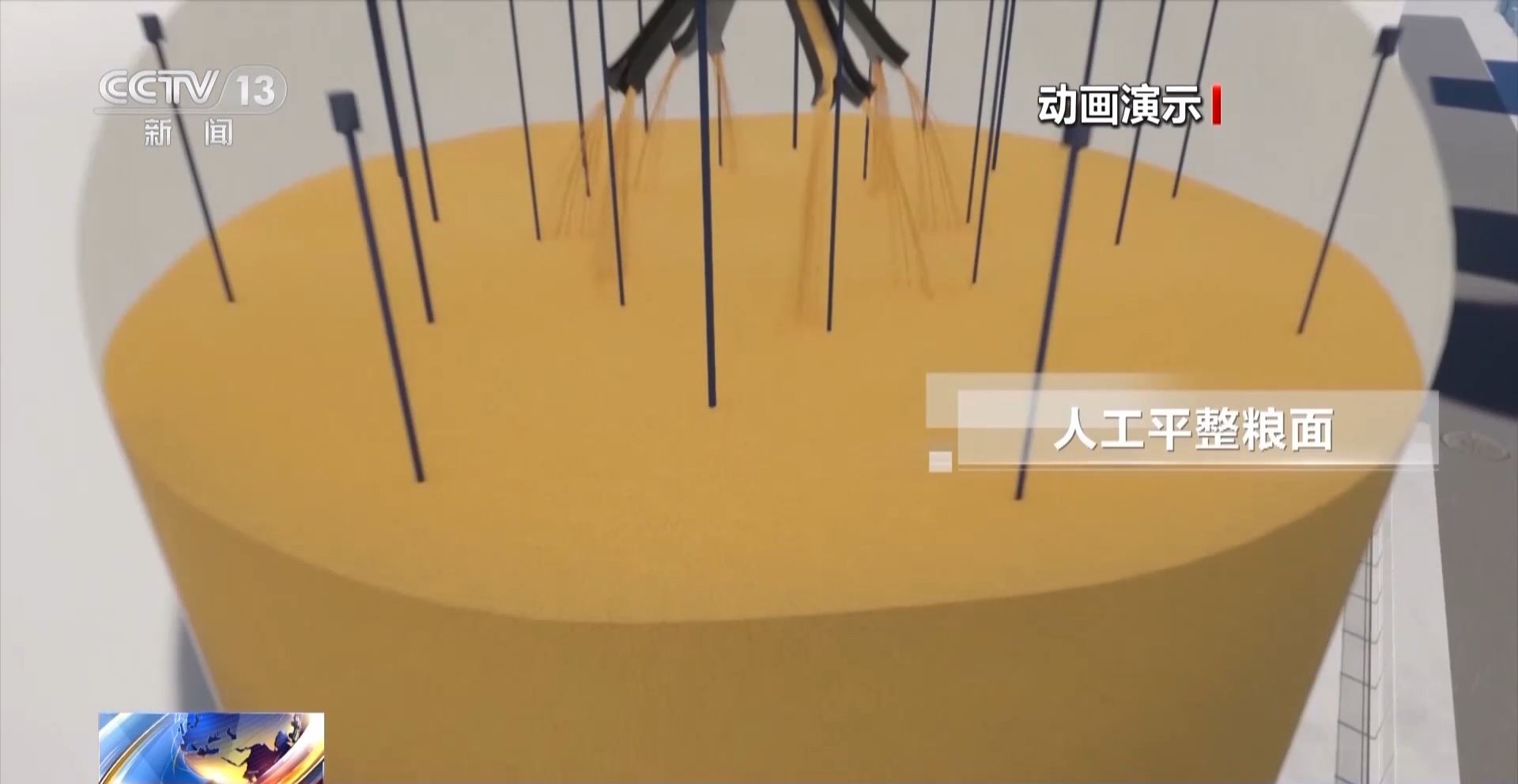

仓内顶部安装的布料器,能让大豆入仓时均匀、分散下落,减少粮食的自动分级和杂质的聚集,更有利于后续的安全保管。

在装粮过程中,因粮食自流等原因会在仓内形成多个锥型粮面,粮面不平整将会给后期的安全储存增加难度,因此仓房装满之后,保管员会及时开展粮面平整工作,达到“平如镜”的标准,为接下来的通风降温等储粮工艺应用做好准备。

储粮气膜仓技术源自煤炭仓储创新

这样白胖萌萌的新型粮仓是怎么研发出来的,它的创意又是从何而来的呢?记者追根溯源,找到了这个气膜仓技术的娘家中煤集团,一探究竟。

总台央视记者 古峻岭:存储粮食的气膜仓,它的技术其实是源自于煤炭仓储的创新成果。这就是粮食气膜仓的一个微缩版的模拟实验仓。它主要是用于膜材的承压和结构承载能力的研究。那么在测试阶段,特意在它这个半球状的顶部压上了25吨重的沙袋。那么按照1:10的比例推算,真实的气膜仓,它的顶部是可以承受250吨的重压。

这里还有这种大跨度扁平状的仓型,以及这边半球状和椭圆形的这种舱型,用于测试和验证不同形状结构的可靠性。

它的最外层白色的膜材层能起到非常好的反射阳光以及防雨防水性能。充气成型之后,在膜材层的内部,就喷上黄色的泡沫保温层,能够起到非常好的保温作用。最里边灰色的钢筋混凝土层,在整个的施工过程中省却了搭脚手架的环节。而且也不受刮风雨雪等天气因素的干扰,整个施工过程既快捷又方便。

中煤建安集团市场开发部 闫志敏:我们可以看到,气膜仓结构的内部结构是无梁无柱,没有一根柱子,没有一根梁支撑着这个结构。我们这种气膜舱主要应用在体育场馆、会议中心、电影院等这种大跨度的建筑结构当中。

虽然建设粮食气膜仓的技术是源自煤炭储存仓房的创新技术,但它跟煤炭的仓房储存的物品还是非常不一样的。

中储粮成都储藏院工程师 薛飞:和煤仓相比,粮食气膜仓在保温隔热性能,气密性能,还有防水防潮性能等方面要高很多。毕竟粮食是要吃到嘴里的,要充分保证粮食的安全性。从煤仓到粮食气膜仓的研发过程中,团队先后突破了20余项卡脖子的技术,取得了一项世界首创,实现了粮食储备仓在绿色储粮领域的重大技术革新。

(总台央视记者 古峻岭 王海东)