《中华人民共和国黑土地保护法》今天(8月1日)正式实施一周年。黑土地是地球上稀有的土壤资源,在我国主要分布在黑龙江省、吉林省、辽宁省和内蒙古自治区。

秸秆还田 保护黑土地

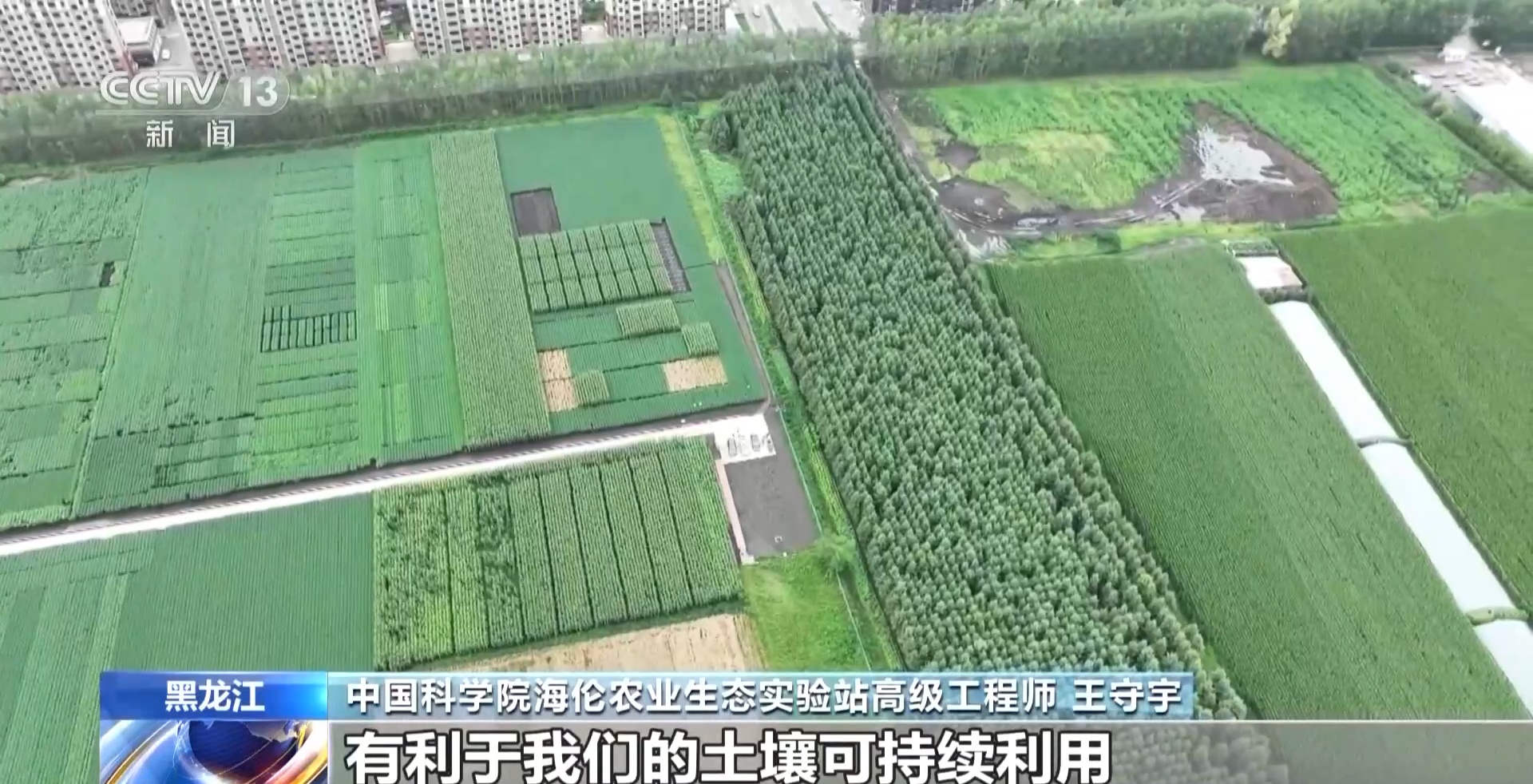

位于黑龙江省海伦市的中国科学院海伦农业生态实验站,是目前国内唯一从事黑土农田生态系统长期定位观测、研究与示范的国家级野外台站,这个坚持了30多年的实验站如今正迎来黑土地普查的新节点。

数据一:56.1%

黑龙江是农业大省,现有耕地面积2.579亿亩,其中典型黑土耕地面积1.56亿亩,占东北典型黑土区耕地面积的56.1%。

数据二:0.13

目前,黑龙江省耕地质量平均等级3.46,高出东北黑土区0.13个等级;土壤有机质平均含量36.2克/千克;秸秆翻埋和深松整地地块耕层厚度平均达到30厘米以上。保水保肥能力强,利于增产增收。

数据三:4730万亩

中国科学院海伦农业生态实验站推出了适合黑龙江省黑土耕地的“龙江模式”,累计推广应用面积4730万亩。

眼下东北黑土地又迎来农作物生长关键期,得益于今年“数字黑土地”新项目的推广应用,中国科学院海伦农业生态实验站科研团队正在对秸秆还田进行定位试验。

中国科学院海伦农业生态实验站高级工程师 王守宇:现在这个探头大约在土壤里一米左右,它在360度扫描根管四周的玉米根系。秸秆还田很显然它会很好地改善土壤的理化性状,同时会影响玉米根系的生长和发育。

通过定位试验,科研团队已经分析出秸秆还田对黑土肥力的影响规律。王守宇介绍,连续秸秆还田15年后,黑土有机质含量提高了14%,土壤酸化也在减弱。

中国科学院海伦农业生态实验站高级工程师 王守宇:同时,我们还有对土壤的监测,它对土壤理化性状有非常好的改良作用,所以对土壤肥力可持续利用、黑土地保护都有非常好的效果,所以秸秆还田是一个非常好的农业措施。

秸秆还田并不是“单一作战”,还需要配套协同。《黑土地保护法》中提到,在加大保护性耕作,推广秸秆还田的同时,鼓励增施有机肥料,双管齐下,提高地力。这一年来,中国科学院海伦农业生态实验站加大了对有机肥料施用的试验研究,总结过去30多年的观测数据,推出科学的有机肥施用方法,并对农业技术推广机构和农业生产经营者进行技术培训、提供指导服务。

中国科学院海伦农业生态实验站高级工程师 王守宇:有机肥施入可以补偿作物带走的这部分养分,从而保证土壤原有养分保持平衡,而不是变得越来越贫瘠,有利于土壤可持续利用。

“过腹转化”秸秆变成有机肥 黑土地增值

采访中,记者注意到,部分秸秆无法直接还田,那么剩余的秸秆又要如何利用?继续来看↓

黑龙江齐齐哈尔市依安县,地里的玉米还没成熟,秸秆却已经被当地一家养牛场预定。

养牛场工作人员 田忠星:这个是我们给肉牛食用的粗饲料玉米秸秆,铡碎、揉丝、除尘之后,对于我们的肉牛来说,可以提供最基本的能量需求。

秸秆“过腹转化”让种植户看到了新商机,也让当地政府找到了黑土地增值的新出路,依安县这几年建起了21个规模化大型畜禽养殖场,仅肉牛存栏量就扩大到9万头。这位养殖户算了一笔账,一头牛一年要吃1吨秸秆,9万头牛一年的消耗是9万吨。另外牛所产生的牛粪会进行专门的回收,送到有机肥的厂家,采用发酵无害化处理后,做成有机肥料,再回到黑土地上。

黑龙江省齐齐哈尔市依安县有机肥厂副厂长 唐乐:有机质含量会达到30%以上,这种有机肥还田到土地之内能增产,土地更肥沃。

记者了解到,目前依安县的秸秆综合利用率已达到90%以上,其中60%以上的秸秆通过保护性耕作模式进行还田,其他的用于饲料加工,通过种养循环的方式进行还田,有机肥还田面积达到35万亩。

螃蟹鸭子变身“田管家” 黑土地增肥力

八月的黑土地上,稻田一片葱绿。进入秧苗灌浆期间后,这里陆续入住虾、螃蟹和鸭子等“新客人”。在吉林大安,这片稻田里的螃蟹和鸭子还有了“新岗位”,做起了“田管家”。这些“田管家”都有哪些工作?对于黑土地的保护利用又起到什么样的作用?

随着《希望的田野》音乐声响起,鸭舍门缓缓打开,小鸭子们已经开始迫不及待地走出鸭舍,冲进稻田地。

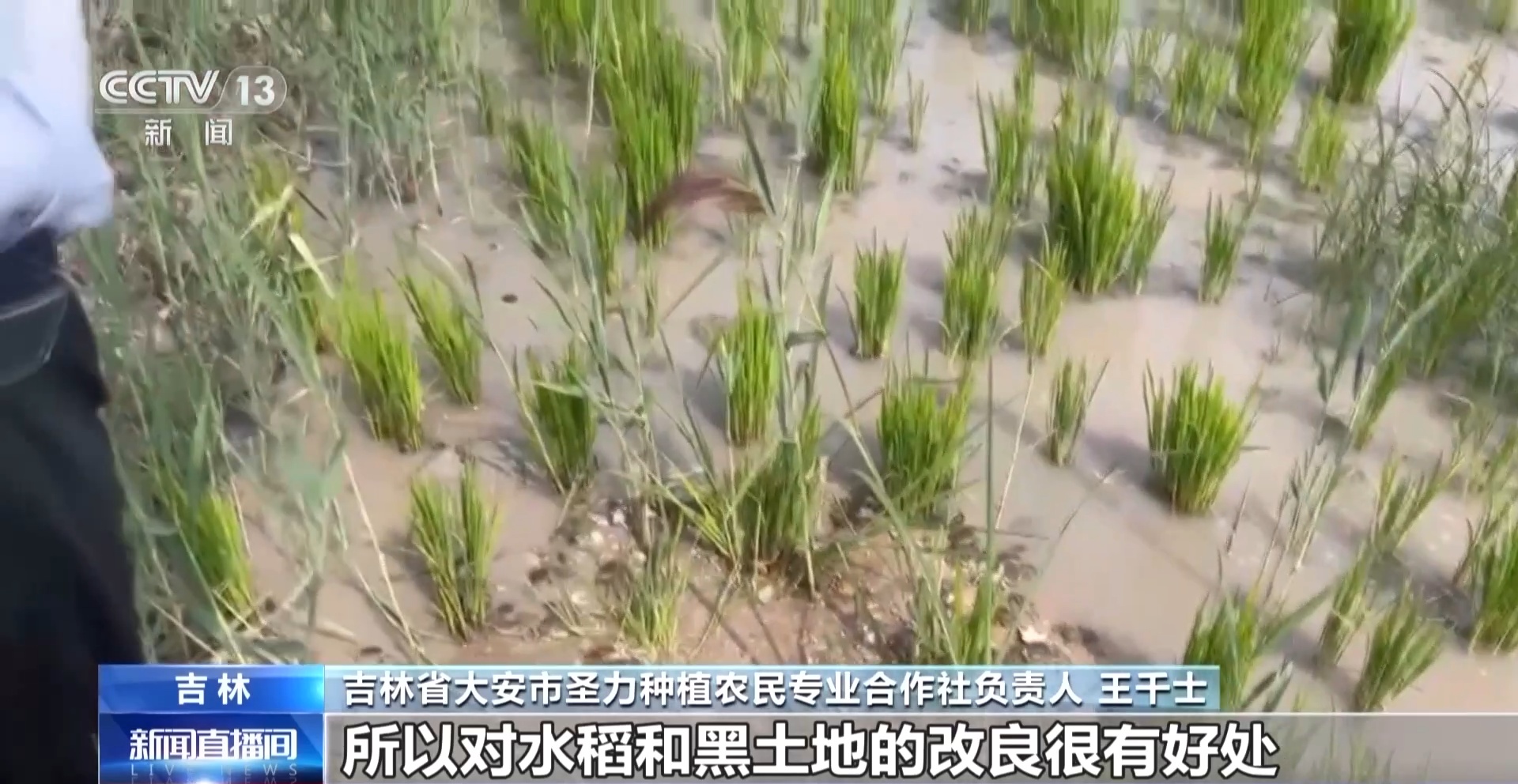

吉林省大安市圣力种植农民专业合作社负责人 王千士:小时候喂开口料的时候,咱们就做了培训,早出晚归,是这片稻田里的好管家。

除了这群开心干活的鸭子,记者在稻田里还看到了螃蟹的身影,王千士说,起初稻田里最先养的是螃蟹,他想着利用螃蟹吃草吃虫。可事与愿违,放进稻田的螃蟹犯了懒,躲进水里不干活,原来是螃蟹在边沟里待着太舒服。

第二年,王千士根据专家建议把沟挖深,同步养起了鱼,螃蟹为了防止鱼伤害自己,一个个从边沟爬出来,进入稻田之中。

吉林省大安市圣力种植农民专业合作社负责人 王千士:现在已经脱第二次壳了,还能脱两次壳,它脱的壳在土壤里一发酵变成含钙的肥了,对土壤的培肥地力很有好处。另外小蟹子在里边爬行的过程中算是平地了。它还能吃虫吃草,对水稻和黑土地的改良很有好处。

2021年春天,王千士请来了另一拨除草小帮手,也就是刚刚看到的这群麻鸭。就这样,万亩稻田地的生态系统逐渐恢复起来,稻、蟹、鱼、鸭,立体种养的新模式初具雏形,实现了一水多用、一田多收。

吉林省大安市圣力种植农民专业合作社负责人 王千士:因为咱们的稻田鸭、稻田蟹、稻田鱼,不单是除虫除草,另外它们的排泄物能变成有机质,增加了肥力,所以每年促进水稻增产每公顷500斤左右。