“环境就是民生,青山就是美丽,蓝天也是幸福。”党的十八大以来,美丽中国建设迈出重大步伐,人民群众的生态环境获得感、幸福感、安全感显著增强。今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,各地区各部门都在积极建设人与自然和谐共生的现代化。从今天开始,新闻频道连续四天推出《从这里看见美丽中国》系列报道,见证新征程上正在不断谱写的美丽中国新篇章。

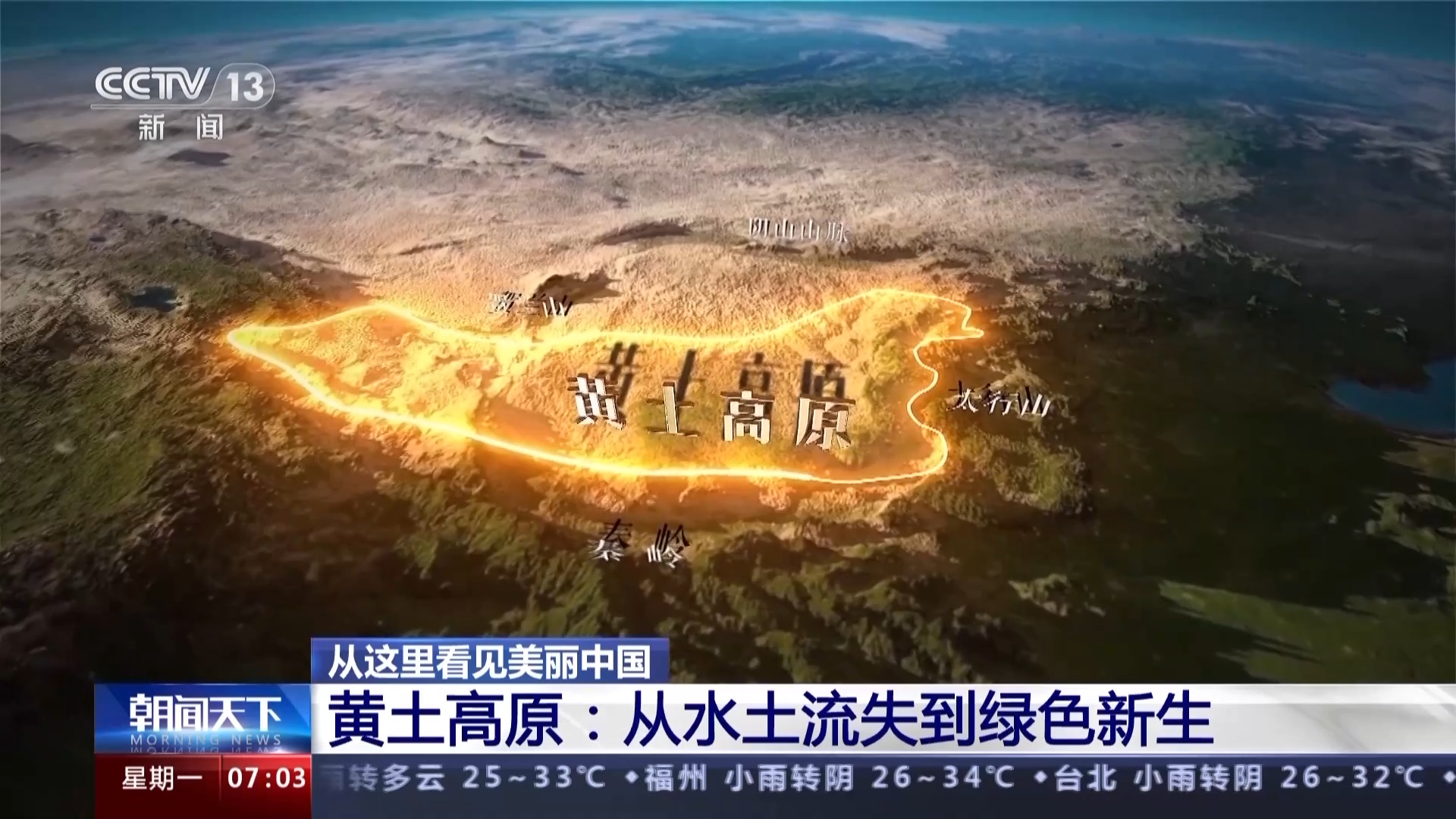

黄土高原:从水土流失到绿色新生

黄土高原曾经孕育出灿烂的中华文明,也曾是我国乃至世界上水土流失最严重、生态最脆弱的地区之一。现如今,曾经的千沟万壑,早已绿意尽染;曾经的荒漠沙地,早已生机勃勃。黄土高原历史性地实现了主色调由“黄”转“绿”。从空中俯瞰今天的黄土高原会是怎样一番景象?让我们跟随记者的镜头,一起到那里去看一看。

总台央视记者 焦健:我现在位于陕西省榆林市,目所能及之处,这里已经是一片绿色生机的景象了。您能想象吗?这里就是那首耳熟能详的歌曲“我家住在黄土高坡,大风从坡上刮过”所描绘的黄土高原。

黄土高原位于我国中部偏北,包括太行山以西、乌鞘岭以东、秦岭以北、长城以南广大地区,面积大约64万平方公里。历史上的黄土高原也曾水草丰美、沃野千里。但千百年的开垦和利用,造成这里植被大面积退化,风沙侵袭、水土流失,生态环境修复成为了长期困扰这里的一道难题。

于是,人们想到了一系列巧妙的设计:将山上流失下来的水土拦截在沟里的淤地坝;为了能在高山陡坡上种树而垒成一个个鱼鳞形状树坑的鱼鳞坑;以及将原本倾斜的山坡变成台阶状的旱作梯田。加上每年定期飞播造林,使得水土流失逐渐被控制住,然而更大的威胁仍然存在。锁住脚下的泥土,还得拦住流动的风沙。

焦健:这里是陕西榆林的麻黄梁,在我左手边就是千沟万壑的黄土高原,右手边则是与之一线之隔的毛乌素沙地。受季风影响,这里风沙会频繁向东侵袭,极大威胁着黄土高原的生态安全。因此要想取得绿色保卫战的胜利,就必须切断这条重要的黄沙补给线。那么如何才能打赢这场绿色保卫战?答案是,种树。

40多年前,陕北的一位老人来到了村后的这片沙地,他种了两千棵树,1999棵都死了,只有一棵树活了下来,在无边沙海中,这棵像小草一样顽强生长的弱苗,让老人看到了希望。于是他带着全家搬进了沙地。没人能想到,活下来的这棵树成为了几代人植树的动力,经过40多年不懈努力,几乎消灭了整片沙地。

这里是农耕与游牧文化的分界线,也是风沙“拉锯战”的最前沿。1978年,以三北防护林工程为代表的国土绿化行动在北方大地开启,治沙人一代接着一代干。近年来,随着退耕还林还草等工程的实施,当地860万亩流沙全部得到了固定或半固定,沙区植被平均覆盖度达到60%。

焦健:其实现在在毛乌素沙地里不仅能种树,而且还能种西红柿、草莓、香瓜等各种水果蔬菜。因为这些林木,长期以来土壤养分越来越高,相信今后这里还可以种植更多的农作物。在毛乌素沙地里种出的西红柿是什么味道?希望的味道。

如今站在这片沙地的最高处,眼前的土地早已不是一棵树、一点绿了。党的十八大以来,我国以前所未有的力度加大生态环境保护,陕西绿色版图向北延伸了400多公里。从飞机上俯瞰,从黄土高原到毛乌素沙地,黄土覆绿、黄沙后退、黄河水逐渐变清。

然而,物种基因单一、病虫害威胁、树种自然退化,植被配置不合理等仍是目前黄土高原生态修复中亟待解决的问题。

陕西省林业科学院治沙研究所所长 高荣:以前引进来的只有樟子松这样一个针叶树种。我们去丰富它的多样性,让生态系统更加稳定,所以我们才引进这个彰武松。

如今,黄土高原的植被覆盖率一路上升,由之前的34%提高到现在的63%以上,是我国森林覆盖率增长最快的区域之一。从黄沙漫天到绿意盎然,如今歌词中的景象不复存在,代替它的是眼前这片葱郁丰沛的沃土。这里的人们也在改造沙与土的时光里,重新学会了如何与自然相处。

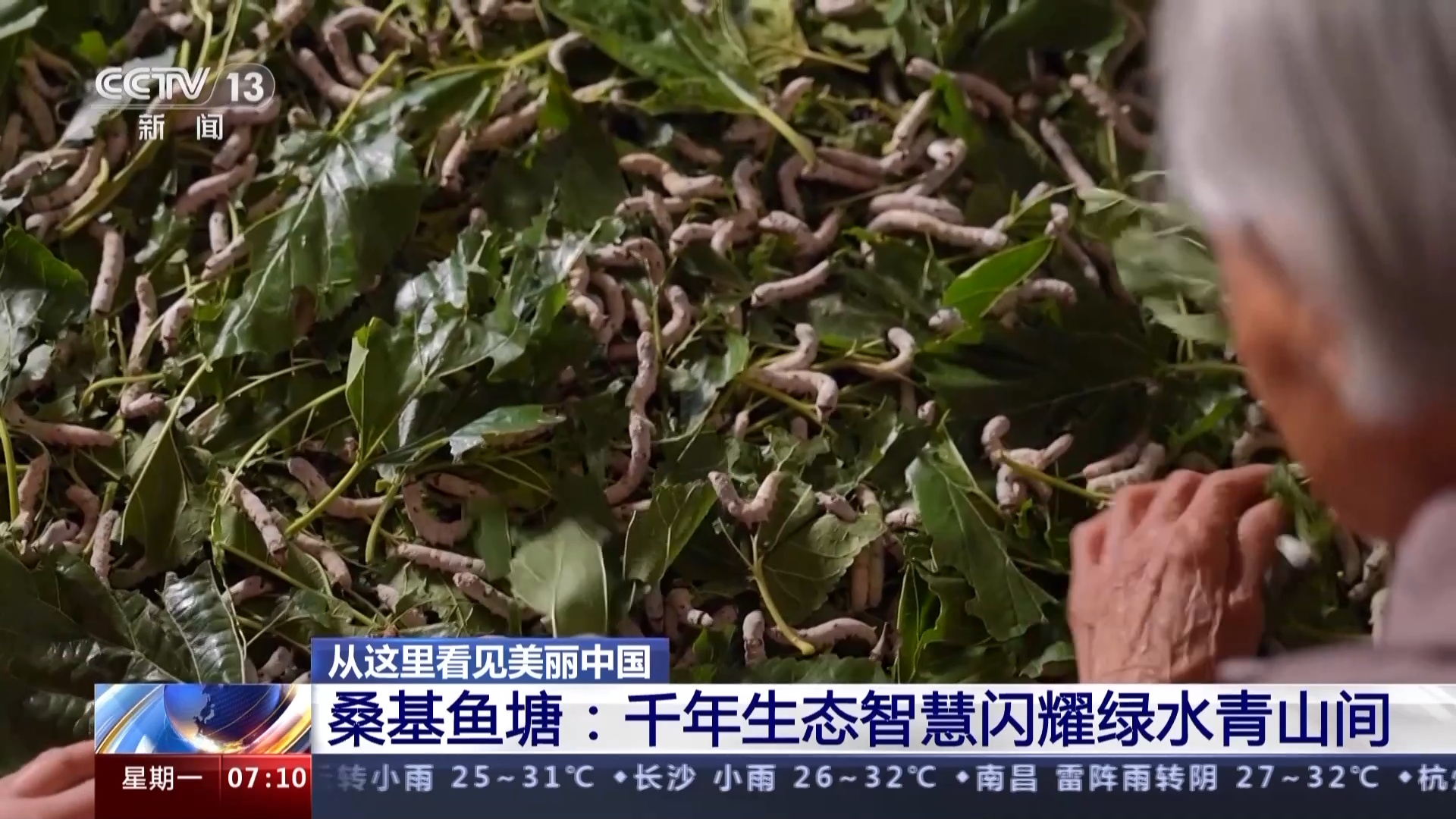

桑基鱼塘:千年生态智慧闪耀绿水青山间

我国自古就是农业大国,在“春生夏长,秋收冬藏”的传统劳作节奏中,先民们智慧地创造出多种人与自然和谐共生的生态农业模式。接下来,我们就走进江南水乡的太湖流域,认识一个穿越2500年时光的生态智慧——桑基鱼塘,感受绵延千年的农耕文明星火,如何点亮现在,照耀未来。

湖州桑基鱼塘系统形成起源于春秋战国时期,由于地处低洼地带,河网密布,常年产生洪涝,老百姓顺应自然,创造了桑基鱼塘。挖泥成塘,塘泥筑堤种植桑树、桑叶喂蚕,蚕沙喂鱼,鱼粪肥塘,塘泥肥桑,整套系统是个环环相扣的精妙体系,周而复始、循环利用,完美地打造出零污染、低成本的生态经济奇迹。

随着城镇化进程加快,桑基鱼塘一度变得冷清沉寂。发展是最大的保护。2013年以来,湖州市将保护开发“桑基鱼塘系统”与现代农业发展、美丽乡村建设、生态文明建设、农民创业创新融为一体,推动古老的生态智慧在高质量发展中焕发新的生机。

在和孚镇荻港村,夏季正是桑叶繁茂和桑果成熟的好时节。一筐筐刚采摘下来的新鲜桑叶,被送进了这家蚕业公司的机器智能操作间,蚕房内通过温湿度控制系统,确保蚕宝宝的生活环境舒适,顺利长到三龄,再分发给荻港村当地农户饲养。

在荻港村有100来户村民,几乎家家户户的老人都在养蚕。在养蚕负责人施雪琴的蚕房里,蚕宝宝铺满了整个地面,她的父亲忙着拾掇桑叶,就连102岁高龄的奶奶也没闲着,和她一起喂蚕。从懂事起就和桑蚕打交道,至今已经养了50多年蚕的施雪琴,给记者算了一笔经济账。

桑叶不仅能喂蚕,蚕的粪便蚕沙还成了天然的鱼饲料和鱼塘肥料,不需要再给鱼投喂饲料。渔民章阿宏20多亩的鱼塘里,至今还延续着传统的养殖方式,一年下来能有六七万元的收益。

为了让桑基鱼塘的生态价值不断焕发新生机,当地建立了院士专家工作站,研究以果树、油菜替代桑树的果基鱼塘、油基鱼塘等新的搭配模式。

福建长汀:从水浊山荒到水绿山青

稻浪金满地,夏收好“丰”景。眼下,福建省长汀县河田镇的万亩优质稻基地又迎来丰收。长汀县曾是我国南方红壤区水土流失最严重的地区之一,经过三十多年的水土流失治理,当地走出了一条生态改善与经济发展双赢的高质量发展之路。

在万亩优质稻基地里,水稻陆续成熟进入收割期,层层叠叠的稻田一片金黄,稻穗粒粒饱满,农户们抓住晴好天气驾驶收割机穿梭在田里,一次性完成稻谷脱粒、秸秆粉碎。

长汀县河田镇种粮大户 傅木清:今年我们合作社的产量已经达到了每亩1050斤左右,比去年增加了50到100斤,产量提高得益于我们水土流失治理得好,通过土壤改良、稻草回田、稻菜轮作我们才有这个产量。

福建长汀,曾经是我国南方水土流失最严重的地区之一,“山光、水浊、田瘦、人穷”是当时生态恶化的真实写照。经过三十多年的水土流失治理,长汀的水土流失率从1985年的31.5%下降到2022年底的6.57%。

长汀县水土保持中心主任 岳辉:长汀人民几十年如一日持续奋斗,推进水土流失综合治理及生态修复,森林覆盖率从1985年的59.4%上升到2022年底的79.55%,生态得到根本性改善,不断释放出生态红利。(总台央视记者 李晶晶 曹德琳 景明 韩志涛 范本辉 湖州台)