荆楚网(湖北日报网)讯(记者闻玉强 通讯员刘建、王本忠)长江长,清江清,一方沃土,山河灵秀。8000年前,一粒古老的稻种撒落在宜都市红花套镇吴家岗村长江边一片不起眼的土地里。

宜都市长江、清江、渔洋河三江汇流,蔚为壮观。( 冯建 摄)

谁料想,从那一刻起,长江流域农耕文明的先声犹如一曲厚重磅礴的歌谣吟咏开来。几千年后,它拥有一个响亮的名字——城背溪文化。

在城背溪触摸荆楚农耕文明源头

20世纪七八十年代,考古工作者在城背溪遗址历次发掘的文物中,除了石器、陶器、骨器和生物遗骸外,还有大量的稻壳、稻谷和稻草等遗存物。经科学测定,证实这些8000年前的稻谷属于人工栽培稻,这是目前世界上最为古老的人工培植水稻之一,对于研究水稻栽培起源具有极为重要的作用。

一粒被人类驯化的稻谷,昭示着人类文明史上石破天惊的演化跃迁,是人类步入农耕文明的代表之一,城背溪文化把长江流域的稻作历史推前了1000多年。

城背溪遗址。(宜都市委宣传部 供图)

城背溪遗址出土的器物中有用作原始纺织的纺轮和用作渔猎的石质网坠等,这些都说明当时先民们在农业、手工业、禽畜养殖业和渔猎经济方面都达到一定发展水平。

城背溪文化的年代早于耳熟能详的河姆渡文化、大溪文化、良渚文化和屈家岭文化,是湖北省迄今发现最早的新石器时代文化,被认为是长江流域文明的源头和荆楚文化的源头之一,被著名学者季羡林誉为“改写中华民族历史的新发现”。

在波澜壮阔的史诗中,宜都城背溪书写了意义深远的开篇之章,成为荆楚农耕文明的滥觞之地。城背溪遗址作为中华文明探源工程的标志性文化遗址,2022年入选“湖北省百年百大考古新发现”。2023年,宜都市政府将城背溪遗址博物馆项目纳入《政府工作报告》拟办实事内容。

宜都茶园。(望作信 摄)

斗转星移,沧海桑田。一代代先民们在这片沃土上繁衍生息,春种,夏长,秋收,冬藏,他们守望着家园,祈望风调雨顺,丰衣足食,安居乐业。

岁月,在不经意间悄然滑过了几千年,在长江清江交汇之地留下一个个深深的农业文明刻度。

橘香千年传承物华天宝田园牧歌

千年古县宜都,上锁巴楚山地,下引江汉平原,素有“楚蜀咽喉”“三峡门城”“鄂西门户”之称。

这里既有磅礴大气的长江,也有宛若小家碧玉的清江、渔洋河;既有峭拔挺立的梁山、宋山和神奇的奥陶纪石林,也有阡陌纵横、平缓肥沃的平原。“七山一水二分田”,宜都,可谓山环水绕,天生丽质。

宜都市山环水绕,天生丽质,地理气候条件得天独厚。(宜都市委宣传部 供图)

一方水土育一方风物。得天独厚的地理环境和气候条件,孕育出宜都丰饶的物产。这里历来是水稻、小麦、油菜、柑橘、茶叶、桑蚕、畜禽、水产的重要产区,其中又以柑橘和茶叶为代表。

从远古一路走来,农耕文明和历史演进交织互融,田园牧歌与人文风情相得益彰。

宜昌地区是世界柑橘的发源地之一。据文献记载,中国柑橘种植已有4000多年的历史,最早可追溯至一种野生柑橘树,它是目前全世界已知最古老的柑橘物种之一,因为最早发现于湖北宜昌地区,因此得名“宜昌橙”。从上个世纪80年代开始,宜都在多个地方发现了野生宜昌橙,并在枝城镇水井坪村建有野生宜昌橙原生境保护点。

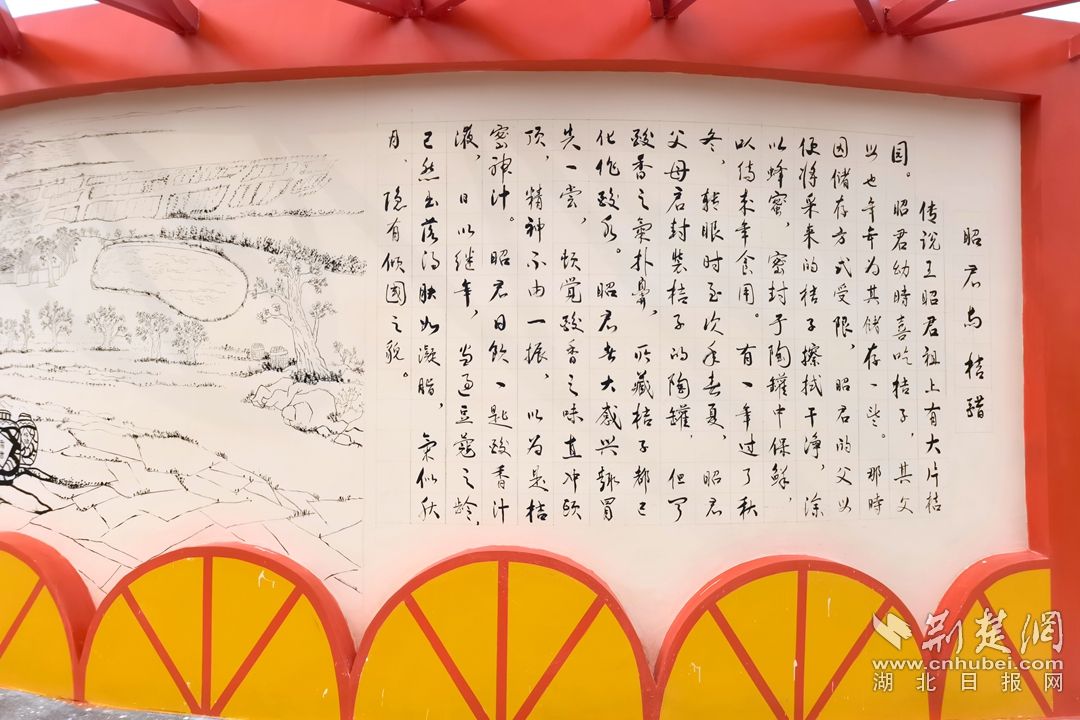

宜都橘醋文化。(闻玉强 摄)

春秋战国时期,宜都属楚地。屈原在故里写下了中国文学史上第一首咏物诗《橘颂》。相传,王昭君与橘子醋也有着不解之缘。

三国波澜壮阔,英雄豪杰风云际会于此,刘备设宜都郡,赋予“宜于建都”之誉,“宜都”始得其名,张飞任首任太守。后来,著名的夷陵之战拉开序幕,陆逊父子在此筑城抗蜀,成就千秋功名,自此“陆城”闻名于世,历为郡县治所。

千年古县宜都市。(宜都市委宣传部 供图)

刀光剑影渐淡,鼓角争鸣远去。历史的天空重归平静,这片土地再现橙黄橘绿、稼穑蓬勃景象,吸引历代文人墨客挥毫洒墨记述讴歌,留下无数瑰丽华章。

南朝(宋)盛弘之所著《荆州记》中记载有“宜都甘(通柑)”。

宜都市红高片区柑橘精品园。(刘强 摄)

诗圣杜甫在游览宜都横碛橘园风光时,即兴留下“春日清江岸,千柑二顷园;青云羞叶密,白雪避花繁”的诗篇。

到了清代,宜都县令彭颖也写下了“十里黄柑茂,何如八百桑”的佳句。直至民国时期,横碛建柑、洋河垴泡柑还畅销省内外。

“践行长江大保护 做强绿色大产业”全国主流网络媒体宜昌行走进土老憨集团,探访。(皮雪静 摄)

1950年代,宜都市引进温州蜜柑,发展成为现在柑橘的主栽品种,后经品种改良和精品果园建设,目前全市柑橘面积32万亩,产量63万吨,是农业的主导产业之一,鲜果出口到俄罗斯、东欧、朝鲜、越南、泰国、加拿大等地。宜都蜜柑获得国家地理标志保护产品认证,2021年品牌价值达40.52亿元,是中国果品区域公用品牌价值最高的湖北果品。

宜红茶奏响农业工业化序曲

宜都地处北纬30度黄金地带,位于武陵山、巫山余脉交错地带,属雨热同期亚热带季风气候,雨量充沛、日照充足,气候条件极适合茶叶生长,是历史悠久的著名茶区,又因三江交汇、水陆要冲的优越地理位置,成为近代万里茶道和宜红古茶道的转运枢纽和加工集散中心。

宜都高山茶园。(宜都市委宣传部 供图)

早在1200多年前,茶圣陆羽在《茶经》中介绍茶叶产地及茶叶品质时有叙:“山南,以峡州为上”(原注:峡州生远安、宜都、夷陵三县山谷)。北宋文豪欧阳修亦曾写诗赞道“春秋楚国西偏境,陆羽茶经第一州”。

宜都历史上曾经产有明月茶、洪山茶和横碛白尖茶三大名茶。其中,松木坪镇洪家大岭所产的“洪山茶”,在清代曾作贡茶入宫。

历史的指针指向十九世纪中叶,一代名儒王永彬与乡民围炉向火、喝茶讲古,著成《围炉夜话》处世奇书的年代,中国三大工夫红茶之一的宜红茶问世,宜都是宜红茶的核心产区之一。宜都宜红茶条索紧细有金毫,光彩乌黑油润,香气甜香高长耐久,味道醇厚鲜爽,汤色红艳通亮,茶汤有“冷后浑”征象,深受国内外消费者的欢迎。

宜都境内的宜红古茶道。(宜都市委宣传部 供图)

到光绪年间,宜都成为宜红茶转运汉口外销的集散枢纽,宜红茶从这里走向世界,赢得国际声誉。彼时,清江入江口一带,码头林立,江面船靠船,岸上人挤人,城内茶庄茶号云集,因此,宜都亦有“小汉口”之称,桥河街、邻苏街等核心老城区被称为“宜都茶港”。全国文保单位杨守敬故居就位于桥河街,据称光绪乙未年(1895年),杨守敬曾题“礼茶”匾额流传于世。

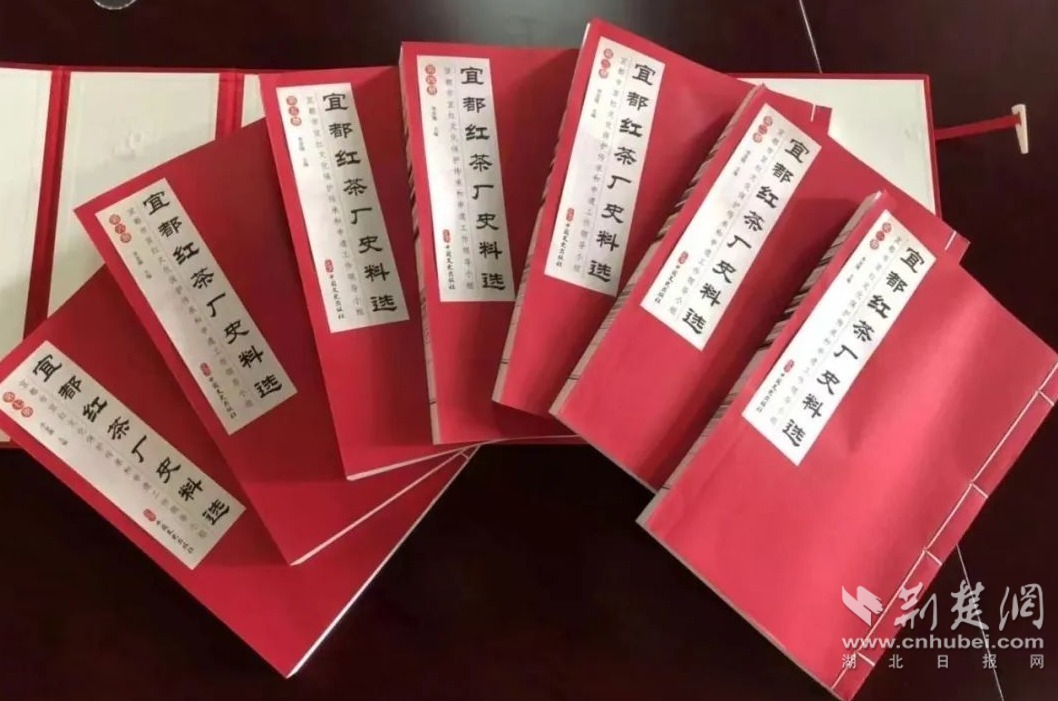

2019年1月,《宜都红茶厂史料选》由中国文史出版社出版,共七册线装书。(宜都市委宣传部 供图)

新中国成立后,中国茶叶公司建设了宜红茶产区唯一精制厂——宜都红茶厂,统领湖北、湖南2省16县宜红茶的生产。这是新中国建造最早、自动化程度最高、唯一的一条完整木结构的茶叶生产线,开启了宜都乃至宜昌农业工业化历程的先声,宜都由此成为宜红茶加工贸易中心。

具有70年历史的宜都红茶厂生产线被誉为“活态工业遗产”。(宜都市委宣传部 供图)

时隔70多年,宜都红茶厂主体设备依然保存完好,该厂曾先后三次接待苏联茶叶专家的访问,如今已成为中国茶叶罕见的活态工业遗产,成功入选“中国工业遗产保护名录(第二批)”名单。

传奇百强县铺展产业兴农新画卷

始建于唐代的宜都文化地标建筑合江楼静静地矗立在长江、清江交汇处,见证着大美宜都勇毅前行百强进位征程中的波澜壮阔、气象万千。

长江、清江两江汇聚”泾渭分明“。(宜都市委宣传部 供图)

上个世纪五六十年代,宜都儿女在渔洋河右岸绝壁上开凿出比红旗渠更早的“人工天河”幸福渠,灌溉8万余亩农田,20多个水库2500多口堰塘连缀在渠水两岸,曾经的农业“望天收”变成了旱涝保收稳产高产的新粮仓。

随后,宜都人民又在渔洋河梯次开发水电站,向五小工业进军,开启产业腾飞新征程。40万宜都儿女奋楫笃行,闯关进位,率先挺进全国百强,吹响冲刺“千亿五十强”、争创文明典范城的号角。

伴随着工业的展翅腾飞,宜都农业产业化也驶进了高质量发展的快车道,培育出以“酱草柑茶”为代表的农业支柱产业,挺起了宜都农业产业“筋骨”,2022年产业链总产值近300亿元。

中国清江(宜都)鲟鱼谷。(宜都市委宣传部 供图)

位于高坝洲镇天平山村的中国清江(宜都)鲟鱼谷,是国内最大的工厂化鲟鱼养殖基地,鱼子酱年产量已突破100吨,产品远销海外,清江鲟鱼谷已成长为世界鱼子酱行业头部企业,“世界鲟鱼看中国,中国鲟鱼看清江”格局形成,宜都也因此获得“世界鲟都”的美誉。

东阳光冬虫夏草。(宜都市委宣传部 供图)

东阳光集团突破技术壁垒,在宜都建立了全球冬虫夏草生态繁育基地,通过人工模仿当地日照、温度、气候等,率先实现冬虫夏草生态繁育产业化,当前年产量已达60吨,撬动数十亿元的市场。

宜都柑橘产业链条纵延伸 “吃干榨尽”出精品。(税浪 摄)

作为“中国柑橘之乡”,宜都打造了全国最完整的柑橘产业链。从精品种植到精深加工,再到文化旅游综合开发“三产融合”,实现了对柑橘的吃干榨尽。湖北丰岛食品有限公司生产的“鲜果捞”橘瓣罐头畅销海外,土老憨集团研发出橘子醋、陈皮料酒、陈皮豆豉等5大类50多个产品。

宜都红茶厂旧址。(税浪 摄)

2017年6月,欧盟委员会公示了中国和欧盟首批互换认证的100个地理标志产品,“宜都宜红茶”是湖北省唯一入选的茶叶品牌。如今,宜都宜红茶,正沿着古代“海上丝绸之路”,启帆远航,再渡重洋,销往欧洲各国。

田畴披锦绣,沃野奏欢歌。除了“酱草柑茶”四大支柱产业外,一大批“小而美”“小而特”“小而精”“小而优”的生态农产品也不断涌现,共同勾勒宜都农业之美。

“践行长江大保护 做强绿色大产业”全国主流媒体宜昌行主题采访走进宜都。(宋劲松 摄)

潮起两江奔四海,田园牧歌谱新曲。在百舸争流的农业品牌化浪潮中,百强宜都依托资源产业优势,厚积薄发乘势而上,开启品牌强农新征程,势如“山随平野尽,江入大荒流”一路向前。