十一月的北京,秋意正浓。遇到晴朗的周末,这片深藏在门头沟雁翅镇苇子水村的千亩梯田,常常迎来不期而至的游客。

这片梯田未被开发,未经宣传,到这里来的游客或是靠口口相传,或是被网络平台的私人游记指引,而更多的,还是偶尔路过此地、误打误撞闯入这片独特的风景中。

高彦辉是苇子水村党支部书记,天气好的周末,来梯田“偶遇”游客,就是他重要的一项日常工作。

游客:实际上咱们这地方很好,就是没有宣传出去,应该宣传出去。

游客的疑问恰好道出了梯田的困境,也是高彦辉当下的工作难点。这片梯田历史悠久,据考证,是由苇子水村的祖先在600年前开始在附近定居,逐步修建而成,是那个遥远的农耕年代,人们肩扛手提、在贫瘠的大山里一点一滴修建出的生存希望。

高彦辉今年54岁,从他记事起,这片梯田上的春种秋收就是苇子水全体村民赖以生存的口粮。在他青少年时期,和父辈们一起往梯田里背肥料,是高彦辉重要的人生记忆。

1982年,当改革开放、土地分产到户的春风吹到这里时,村民们看到了在农业生产之外,更多的谋生途径,他们开始离开家乡,奔赴城市。而这片千亩梯田,也被村民们留在时光中,默默荒废了近四十年。

直到这两年,偶然闯入的游客们发现了它独特的美感。

眼前的游客循着野趣而来,兴致很高,但高书记想了解的是,如果有一天这里变成收费景观后,是否还有吸引力?

从梯田向东300米,还有一个同样古老的村庄,苇子水。从高空俯瞰村庄布局,一条河道居中,九座山脉在两侧切割出八条沟壑,一座座村民的住宅依山而建,整体呈明清风格的小院落,分布在这八条沟壑中,也因此,苇子水村的平面布局被称为“九龙八岔戏金盆”。

王春德是一位摄影爱好者,也是苇子水最资深的游客。从第一次走进村庄到现在,王春德与苇子水相识50年了。

王春德:1972年来这村里就是眼前一亮,这小村真是太棒了,古香古色的,小桥流水,青砖灰瓦,江南水乡的味道,就好像时空穿越一样。

走进苇子水,一条东西向干涸的河沟贯穿全村,上面十三座充满历史风貌的小桥,连接着两岸古朴的民居。

比桥和树的历史更悠久的是村庄本身,村里的老人代代相传,600年前,雁翅镇高姓两兄弟最先在这里的一块大石头下安家落户,最终繁衍成村。这里村民基本都姓高,苇子水村有文字可查的最早记载为明万历年间,成书于公元1593年的北京西部地区志书《宛署杂记》上,已载有苇子水村名。

五十年前,王春德来到苇子水时,还能够看到河沟的泉水淙淙,村民们告诉他,因为岸边长满了茂密的芦苇,水嫩的苇子能够滋出水来,故此村名为苇滋水,后简化为苇子水。

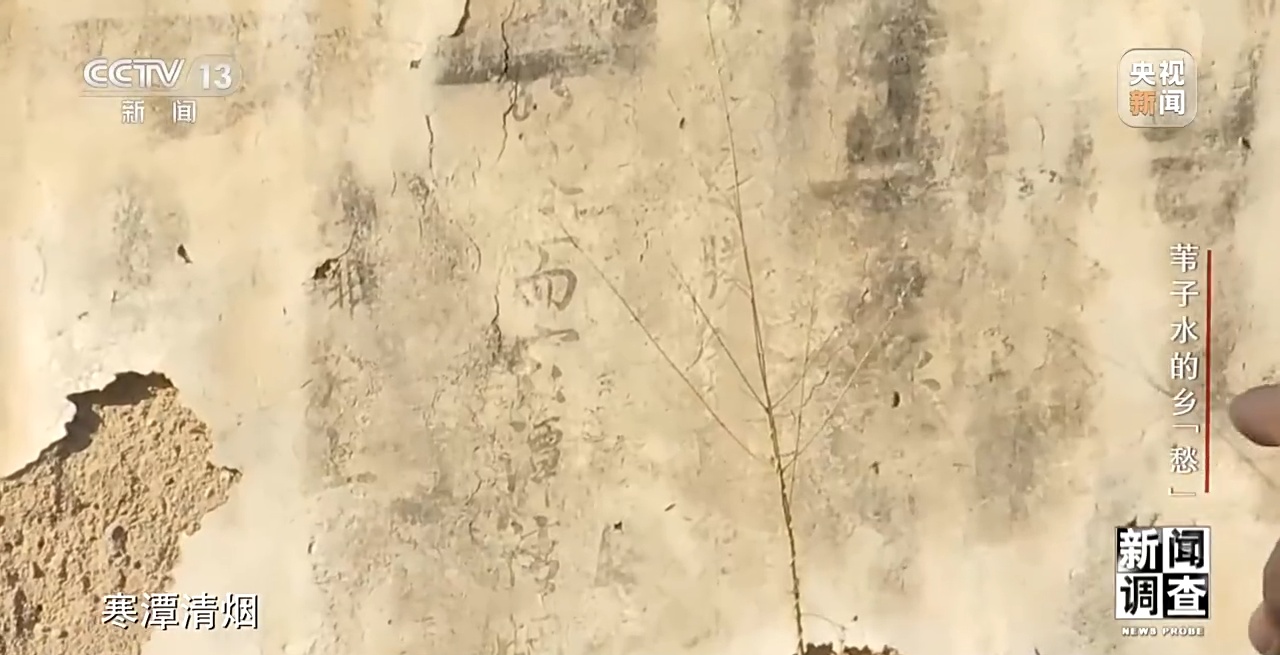

王春德:你看这个墙上字涂了好几层了,内容是王勃的《滕王阁序》,寒潭青烟,字写得非常棒,题壁诗特别难写。我刚来村子的时候,字清晰多了,现在换瓦以后,雨水把它浇了。

透过这些文字,王春德看见了从前苇子水村民晴耕雨读的生活秩序,也看见了历史的层次、时间的脉络。

二十年前,退休后的王春德来到苇子水定居,成了村里特殊的居民。承载着丰富文化历史信息的苇子水慢慢走向寥落,这位外来居民显然比本村村民有着更强烈的感知。

王春德用跨越近半个世纪的追寻,将苇子水许许多多已经消失了的影像存留了下来。

王春德:当时我是听故事,村民来了以后我就把茶沏上,烟准备好,听他们讲村历史,讲村各个时期的故事,当时可惜没有录音。

老人们相继离去,把苇子水的记忆留给了王春德,现在,他这个外来者反而成了知道苇子水最多故事和传说的人。

王春德:我想做一个村史永久的资料,给后人留下来,因为随着时间推移,这东西都会消失。

五年前,因为房屋的老化,不再适宜居住,王春德回到了城里生活。在苇子水村,像这样的明清风格四合院有48座、三合院37座。随着近些年村民进城谋生路,大多数院子处于闲置之中。

保护传统落,到底是在保护什么?

在实施传统村落保护工作之前,我国传统村落快速消失的情况比较严重。据中国村落文化研究中心对我国长江流域与黄河流域以及西北、西南17个省的调查,这些地域中具有历史、民族、地域文化和建筑艺术研究价值的村落,从2004年的9707个减少到2010年的5709个。

有考古发现证实,中华农耕文明绵延超过8000年,而村落是农耕文明的精粹,更是人类文化多样性最具资格、最具品味、最具权威的阐释者。为了扭转传统村落快速消失的局面,使历史建筑、传统民居和大量非物质文化遗产得到保护传承。2012年,由国家住房和城乡建设部、文化和旅游部、国家文物局、财政部等部门组织了多次全国性调查,分五批将有重要保护价值的6819个村落列入中国传统村落保护名录,正在进行第六批的调查认定工作。

苇子水村作为首批成员被列入其中。

苇子水户籍人口420户、720人。但目前常住村里的只有100余人,平均年龄接近70岁,村里唯一留守的小朋友也将因上学而离开。因为距离雁翅镇还有15分钟车程,村民年龄偏大行动不便,他们的生活日用、食物蔬菜,都由这些走街串村的小商户供应。每周有三个上午,村口形成小集市,是白天里最热闹的场景。

相比白天的冷清,夜晚的苇子水有别样的热闹。晚饭过后,村民们习惯往村委会的活动室聚集,排练苇子水特有的秧歌戏。

作为第一批中国传统村落,苇子水的底蕴不仅仅体现在百年梯田、小桥流水、青砖灰瓦的历史沉淀,还有至今流传在村民日常生活中的哼唱。

秧歌戏是苇子水独有的剧种,据老人们代代相传,清朝道光年间,村中来了个老头,京腔口音,自称秧歌王,他在苇子水教戏有成后又飘然而去,从此秧歌戏在苇子水村代代流传。

高连有今年82岁,11岁开始跟着村里的老师傅学戏,此后,唱戏练功点缀了他的日常生活。苇子水秧歌戏没有剧本,几百年来口口相传。如今,包括他在内,苇子水只有三位老人能够教戏。随着近些年乡村社会瓦解、村民外出,秧歌戏的师傅日益年迈,徒弟也人员寥寥。

81岁的高满元三年前才开始学戏,童年时期,他想学却不被老师傅们看好,如今,在外谋生多年后他回村养老,这才了了心愿。

苇子水秧歌戏剧团目前有30余名成员,团长高连怀早年在外做生意,因为小时候学过戏,落叶归根回村养老后,担任团长,日常组织村民们排练、演出等工作。

门头沟区苇子水村村民 高连怀:剧团年龄平均估计70多岁。没有年轻人,年轻人外面搞生活出路,本地解决不了生计,这村里全是老弱病残。

2007年,苇子水秧歌被列入北京市非物质文化遗产后,村民们除了自娱自乐、丰富生活,传承的重任也成了他们的惦念。

游客眼中的苇子水古朴、悠久、静谧,在村里生活了一辈子的老人也在观察这些四面八方的来者。

高彦辉介绍,在苇子水,村民们对传统村落保护呈现一种矛盾的情绪。从十年前自己住的村子被列入国家级保护名录,渐渐地,村里的石板路、木护栏在变得美观,各家各户门口上都挂上了这样的名牌,时不时还会有外人来到村里,对着自己每天看惯的破败房子、小路、大树拍照,村民们自然对自己的村子感到自豪。但要了解至今仍然住在这里的村民更真实、深刻的感受,可能就得推开古朴的大门,走进仍有炊烟升起院子。

村民高奉拥住的四合院原貌是上个世纪初建成的,1939年日军烧村房屋被毁,1950年,他的祖辈按照原貌重新翻盖后保留至今。现下,其他房间都不能使用了,只有北屋还被他们老两口居住着。

门头沟区苇子水村党支部书记兼村委会主任 高彦辉:在你们外人的眼里看来,这就是衰败的美,或者古朴的美,游客来了用你视角去看,这个破真好,但是你去住吗?你不住。我们村民都住在,还是五六十年代那个情况,屋里上水没有下水没有,没有正规厨房,取暖是靠烧柴、烧煤,厕所还是旱厕。我们想要一个安全住宅,抗震节能、保暖。

随着近年来国家脱贫攻坚、乡村振兴战略推进,各地都在机遇中谋发展,翻天覆地的变化就发生在或远或近的村庄。然而,肩负着保护传统要素重担的苇子水却在这个进程中掉了队。

2019年,高彦辉开始担任村党支部书记兼村委会主任,他给自己定下的主要目标,就是带领村庄走出保护与发展的困局。

记者:我们被列入这样一个名单,对于我们来说,这不是一次机会吗?

门头沟区苇子水村党支部书记兼村委会主任 高彦辉:当时应该是这么想的,但是事与愿违,结果戴上这帽子之后,就处处受限了。从我2019年接手村两委,咱们村六类人群危房改造,当时是81户确立了,但实际往出推的时候,按照咱们传统风貌走,一户都没有推动。

传统村落保护需要遵守的一个原则是,保持民居的传统风貌。无论是翻新还是修旧,都要在这个前提下进行,这就意味着成本、价格的提高。

门头沟区苇子水村党支部书记兼村委会主任 高彦辉:危房改造给的资金是一户6.8万(45平方米以上),按咱们村风貌去盖的话,成本造价是普通的三倍以上,本来低收入人群危房改造,就是没有钱,靠政府政策,咱们自己贴钱是可以的,是为了咱们自己住,贴太多了,贴两到三倍,村民无法接受。

高奉拥家就是当时需要危房改造而没能进行的农户之一。

门头沟区苇子水村村民 高奉拥:这个房花30万,我得掏20万,国家还给不了,还不到10万,就几万块钱,关键还是在我经济方面,我困难。高书记也说了,他说你先等等,我也放弃了。

门头沟区苇子水村党支部书记兼村委会主任 高彦辉:大伙都承认,说咱们保护风貌是没有错的,我现在资金能力不够,我可以去找安全住宅,我等政策,到最后也不想破坏风貌。

由于长期自然风化、糟朽、虫害等原因,村里的传统民居遭到自然损毁,如不采取措施,将会不断损毁直至倒塌。

高奉拥老两口独自生活了很多年,因为房屋老化严重,与现代舒适生活脱节,儿女们带着孩子回到村里,还要到邻村的亲戚家借住。他们老两口也不适应城里的生活,还是希望能在自己的这个院子里安度晚年。

立冬过后,村里人陆续离开,村子更加安静。

门头沟区苇子水村党支部书记兼村委会主任 高彦辉:老人在陆陆续续走,上子女家过冬,楼房供暖条件比较好,所以我们必须保证我们自己的基础设施,必须动,如果再不动,我们这村再过十年二十年,可能这个村都不会再有了,人都会走。

村党支部书记高彦辉喜欢与人讨论“保护传统落,到底是在保护什么?”站在他和村民的立场上,苇子水的未来不能是一个村落博物馆,苇子水要“活着”,要是他们愿意居住的舒适家园。

门头沟区苇子水村党支部书记兼村委会主任 高彦辉:实事求是我很心痛,村民也在挖苦数落我,说你上来了,到现在人家其他村都在改,为什么咱们村动不了,既然是传统古村落,你找传统古村落的政策去。我在这种情况下,传统古村落政策到底怎么做?

赵冉,2020年至2021年担任苇子水村第一书记。来到苇子水之后,他发现一部分村民确实存在着经济上的困境,但形成僵局的另一个原因在于,村民对于自身需要承担的文化遗产保护的责任感到迷茫。

原苇子水村第一书记 赵冉:保护、规划和老百姓的期望,是有差距的,按照你的样貌去做可以,那你给我钱,可是政府给不了这么多钱,也不可能给这么多钱。因为这个房子产权毕竟主体还是个人,宅基地使用权还是自己的,就形成了一种比较僵持的状态。村民认为你搞传统村落搞这么多年,我也享受不了农村的节能改造补贴,我也享受不了其他的这些相应的政策,我只能等传统村落,是你们把我们给造就成这样,所以你就必须管我。

“行动起来、发生改变”,村庄亟待寻找到一个打开僵局的入口。

开民宿 迈出民居保护重要一步

2021年,苇子水在“九龙八岔”中选择出一条独立的沟域,将这里闲置、几乎坍塌的农宅流转到村委会,正式启动招商引资,修建传统风貌的特色民宿。

原苇子水村第一书记 赵冉:第一能增加老百姓的收入,第二更重要的一点,就是要做出一个点来,让老百姓看看,这个房可以盖成这样,可以让它更亮丽,居住的环境更舒适,然后还不违背咱们的传统村落保护规划原则。

与普通村庄相比,肩负传统村落保护责任的苇子水始终在诸多限制中行动,一堵墙、一块石头、一棵树的变动,都需要在诸多法律、政策中探寻方案。但更大的阻力来自投资方与村民的心态,因为对传统风貌的严格要求,外来企业感到了压力。村委会寻求上级政府给予政策支持,鼓励企业积极推进。而宅基地流转到村委会,再租赁给外来资本,涉及村民切身利益,8个院子,涉及14户人家,沟通工作琐碎又复杂。

门头沟区苇子水村党支部书记兼村委会主任 高彦辉:这段路修了100米,过了11户,11户用各种方法去给做工作。

顶着压力和风险,苇子水的民宿在2021年4月开工。建筑外貌遵循明清四合院风貌,以15年为租期,企业支付村民租金,15年后,院子归还村民。

半年后,民宿终于开始试营业。在进入传统村落保护名录的第十年,苇子水村在政策支持、社会资本激活下,终于迈出了民居保护的重要一步。

在民宿的示范下,目前,村里已经有17户有实力的家庭到村委会登记,将按照传统风貌翻修自家房屋,其中8户已经进入施工阶段。

村民高奉东决定开春就翻盖房子,按照政策,第三方公司提前来到家里登记、测量、规划。

高奉东家是村委会最早动员、按传统风貌翻修房子的农户之一。相比普通农房,按传统风貌修建造价高出20万,老人算来算去舍不得,就一直犹豫着观望。民宿建成后,还是他儿子做主拍板儿,老人才到村委会做了登记。

为了保护传统村落,高奉东家放弃了两层小楼的想法,同意多花些钱按村子里的要求统一修房子。

门头沟区苇子水村党支部书记兼村委会主任 高彦辉:在两年前,我们村民都是不可接受的,没有一家愿意这么修。在今年,通过民宿打样儿,看到人家民宿确实是能用咱们的房挣钱,村民一下给带动起来了,今年一下17户。

目前,村里修建房子的农户都有开民宿的意愿,村委会已经帮他们对接民宿优惠政策,每户可以获得政策补贴五万元。

实现产业振兴 留住乡愁

这天上午,秧歌戏剧团盼来了北京曲剧院的专业老师。这是今年曲剧团第二次来教学,老师们带来了服装、道具,还用三天时间,从身韵、板鼓、化妆等方面,给村民们补补基础。

50岁的高宏丽是秧歌戏剧团最年轻的成员,因为剧团人员实在有限,秧歌戏生旦净末丑各个角色凑不齐,三年前,团长高连怀连蒙带骗,让高宏丽学了丑角。

虽然是被骗着学了丑角,到现在也还是会不好意思,但高宏丽坚持了下来,还登台演过两场戏。这次曲剧团老师来教学,原本已经住在门头沟城区照顾孙子孙女的她,特意赶了回来。

村民们在娱乐中延续着祖辈留下的精神财富,而团长高连怀则想千方设百计,希望更多的人加入到秧歌戏的传承中来。

秧歌戏的传承需要人的加入,人们回村生活需要苇子水更加宜居。这些年不断外出谋发展的村民,未来是落叶归根回到故土故居,还是让家乡消失在时光流逝中,当下的选择,至关重要。

目前,苇子水村传统村落保护的方案还未正式落地,针对修建、修葺房屋的政策内容依然悬而未决,很多村民眼巴巴地等待着。

门头沟区苇子水村党支部书记兼村委会主任 高彦辉:我给他们的承诺就是,只要政府下了保护政策,就把保护政策给你对接上。

事实上,这并非苇子水特有的困境。在过去十年,保护传统村落、传承农耕文明在探索中前行。

北京建筑大学建筑学院副教授 石炀:这个房子到底是谁的房子,按说农房,自有宅基地上住房,自己住自己改善。但是它又被列为传统村落,是国家的遗产类型的一部分。所以作为国家甚至全民族的一种符号,一种象征,应该投入一部分公共资金,这里就讨论一个问题,如果修这个房子谁来修?其实老百姓有需求也有义务,作为国家作为文物保护方面,或者是我们相关的公共部门也有义务,这件事其实目前全国各地都在探索,是个共性问题,怎么解决。

石炀,北京建筑大学建筑学院副教授。多年来,他们团队参与研究传统村落保护方案,发现在全国很多传统村落保护的过程中,经费负担是个共性问题,村民与政府该承担什么样的义务、政策补贴的比例如何划分的讨论和试点一直在进行中。

北京建筑大学建筑学院副教授 石炀:第一,要让老百姓觉得我这个房子以传统风貌做修缮,是政府和公共部门全社会来帮我了,不是我自己一个人在做,我们可以慢慢去研究这个房子到底怎么改最合适,这个政策资金怎么补贴更合适,但是老百姓房子如果漏水了,如果需要修了是等不了的,非常紧迫。

在采访的过程中,我们听到一个普遍的困惑。眼前,苇子水大部分院子是新中国成立后修建的,算起来也不过七八十年历史,而保护传统风貌需要付出巨大的经济代价,那么,保护的意义究竟有多大?

北京建筑大学建筑学院副教授 石炀:咱们传统村落在评选的时候有几个出发点,第一个出发点是选址,第二是格局,道路、肌理,第三个才是到房子。当然后面还有历史环境要素,像古树古景,最后一个是非物质文化遗产这五项。这个村子咱说它有600年历史,最根本的是在于它建村选址的时候选的这个地方,这个选址里面有很多传统的智慧,所以说不能单纯以房子目前的寿命来判断它的价值。

事实上,保护的意义更在于盘活传统建筑闲置资源,改善人居环境,实现各具特色的产业振兴,以留住人们的乡愁。

2022年,我国实施传统村落保护工程的第十年。住房和城乡建设部、财政部印发通知,启动以县域为单位的传统村落集中连片保护利用示范工作。如果说过去10年,我国传统村落保护是以健全保护名录、摸清家底为重点,那么,传统村落集中连片保护利用示范工作是保护与利用并重、以用促保的升级,实现“串线成片”“整体推进”。

北京建筑大学建筑学院副教授 石炀:过去有村民想翻建房子,按什么方式来翻建,一个传统村落的保护规划解决不了这个问题,没有办法给审批,没有办法给资金和政策上的支持。如果以集中连片一个区、示范区为一个起点来讨论传统建筑在修的时候,有风貌保护控制一些细则,大家都按照这细则可以开始做了。

苇子水村所在的门头沟区就在这次集中连片示范项目的覆盖之中。

在这次集中连片的规划中,落实在苇子水的内容,是打造梯田景观的基础设施建设,为下一步接待游客做好准备。石炀坦言,把有限的经费用于梯田,是经历了一番谨慎考量的。

北京建筑大学建筑学院副教授 石炀:我们以有限资金投入在哪,才能够让它更好地有可持续动力。有两种选择,一种选择是把经费投在传统建筑修缮上,一种投在能够激发它产业发展上。过去我们做过很多事,有一些地方来了1000万、2000万甚至3000万用来修房子,无论老百姓愿意不愿意把这个房子给你修成一个仿古的。修完之后,这个房子修就修了,它不会对周边再产生任何正面影响,还带来一些村民之间这种“你家房子比我家好”的情况,资金投进去就沉下来,没有带动性,所以我想我们这回资金投放,最大的一个特点是,不是说投具体的某一个工程项目,投的是它能带来的未来的引导性的、先导性的变化。

这次集中连片保护利用示范项目的启动给高彦辉带来了信心,开春之后,他计划带着村民在梯田播种两百亩的花卉、粮食作物,让梯田重新焕发生机,而梯田的基础设施建设也将同步启动。

苇子水期盼着春天。

编导丨郭洁

摄像丨刘艺 毕英汉

录音丨接敬国