提到中东,您的第一反应是什么?是酷热的沙漠,还是连年不断的战乱?这些或许都是事实,却未必全面。悠久的历史、灿烂的文明、独特的人文、丰富的遗产,这也是中东。《中东那些事儿》带您领略各国奇景,遍寻天方趣闻,认识不一样的中东。

玄奘法师曾路过的地方 巴米扬大佛的前世

王城东北山阿有立佛石像,高百四五十尺,金色晃曜,宝饰焕烂。

——《大唐西域记》

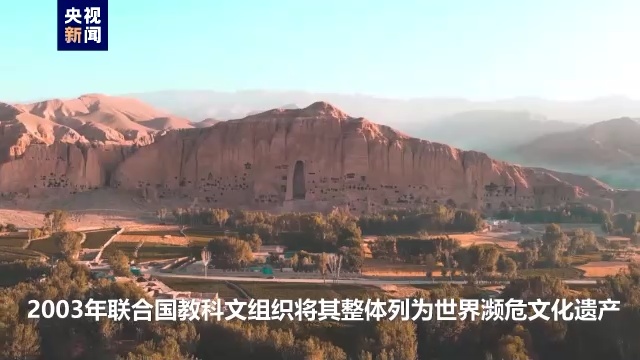

千年前,玄奘法师就曾来过这里,阿富汗中部巴米扬省与世隔绝的一处山谷。山谷有大小石窟约3000座,2003年联合国教科文组织将其整体列为世界濒危文化遗产,这里也是举世闻名的巴米扬大佛遗址所在地。

总台记者 江浩宇:也许您不曾到过阿富汗,但多少一定听过巴米扬大佛吧。这座世界上最高的立身佛虽然已不复存在,但它在我们的记忆中永恒。《中东那些事儿》这一集带你走近巴米扬大佛的过去和现在。

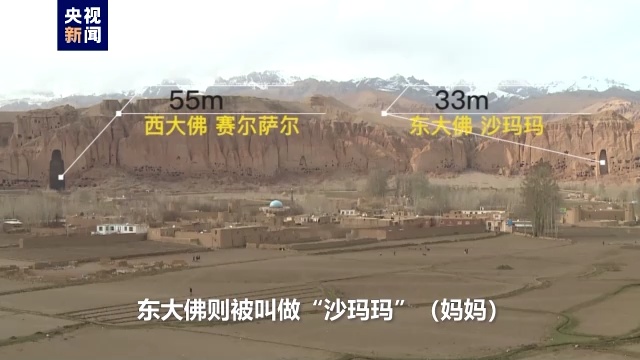

巴米扬山谷东西侧曾各有一座巨佛。其中,西大佛曾是世界上最高的立身佛,当地人把它亲切地称为“赛尔萨尔(光)”;东大佛则被叫做“沙玛玛(妈妈)”。

原先,大佛旁的石窟里终年居住着世界各地前来朝拜的僧侣和信徒。佛像两侧有暗洞,可拾级而上,直达佛顶。千年前的建造者将佛鼻设计成“天然扬声器”,得道高僧在此讲经时,声音会被放大数倍,清晰地传到佛脚下的听众耳中。

除大佛本身,即便是在洞窟的斑驳壁画中,我们也能感受到多种文化交流的碰撞。从流行于古代波斯的琐罗亚斯德教神明到演奏竖琴的伎乐飞天,再到类似基督教教堂的建筑风格,甚至还能看见云岗、龙门、敦煌石窟的影子。

由上往下 能工巧匠建造东西大佛

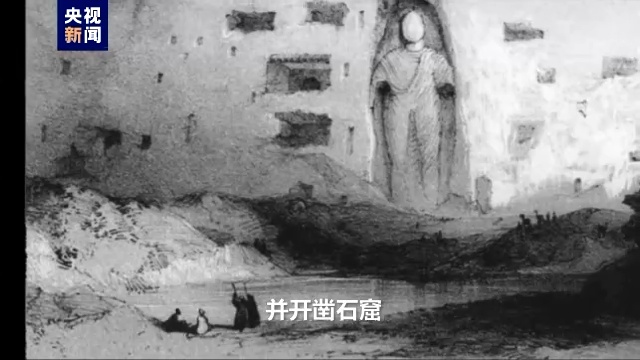

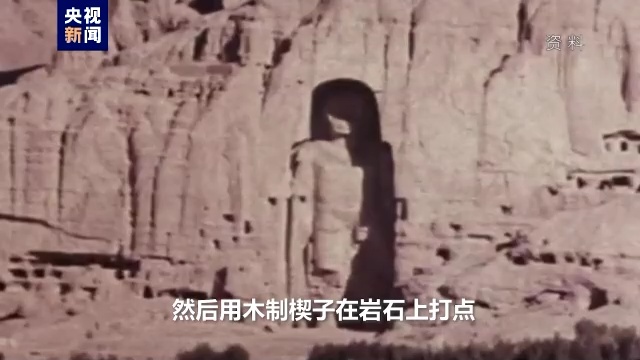

根据考古学家的分析,建造大佛前,工匠们需要打造出通往大佛头部位置的穿山阶梯,并开凿石窟。有了立足点后,匠人们便开始从上到下雕刻大佛。

工匠们首先确定佛头位置,然后用木制楔子在岩石上打点,再用绳索串联起来,对岩体涂抹泥膏,并在泥膏层上作精细化雕刻,这便形成了袈裟如行云流水的线条。尽管经过十几个世纪的风化和战争破坏,大佛的僧衣上曾经还能看见彩色碎片,袈裟的褶皱里也发现有金色残留,这和玄奘“金色晃曜,宝饰焕烂”的记载完全吻合。

消失的千年佛像 巴米扬大佛的今生

可现在的大佛已经面目全非。为防止岩体崩塌,佛龛如今只横七竖八固定着脚手架。

总台记者 江浩宇:现在我们还能看见的只有巨大佛像形状的石窟和佛像的残骸,而就在石窟外随处可见爆炸后残留的碎石和黄土块。“赛尔萨尔”现在空有一个轮廓,只有右手胳膊的形状清晰可见。仰头望去,虽然大佛已经不复存在,但我们仍然可以想象当年它壮观的景象,而就在不远处“沙玛玛”的境遇更惨,连一块大一点的残骸都不存在了。

顺着“沙玛玛”一侧的台阶向上爬,进入底部为八角、顶部为圆形的佛龛殿堂,只见佛龛空空,天井上原本雕刻的无数佛像和彩色壁画也早已无踪迹,只在一些不起眼的角落隐约可见零星斑驳的颜料残留。

大佛重建困难重重 石窟遗址警示后人

发生在大佛的劫难令全世界痛心,从2001年至2008年,联合国教科文组织为巴米扬遗迹规划了浩大的保护、修缮工程项目,制定了耗资达3000万美元的重建计划,尽管重建工作因资金、技术、能源以及战乱等原因未能实现,但通过技术手段仍能弥补部分遗憾。

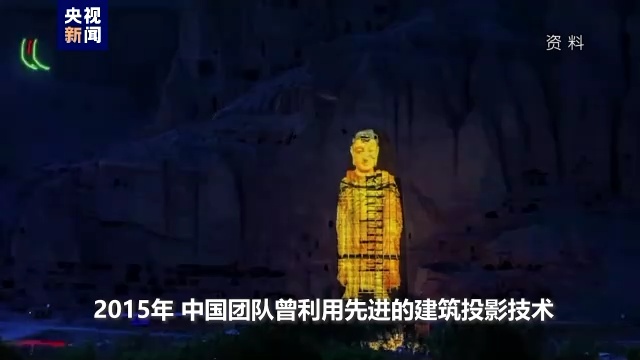

考古学家们先是对残存的佛像碎片进行碳14测定,确定了东、西大佛的建造年代;2008年德国考古队清理遗址时,在东大佛处发现了考证其原型身份的文物;2015年,中国团队曾利用先进的建筑投影技术,成功对东大佛进行了光影还原;近年来,中国学者们也不断与巴米扬当地合作,资助并指导巴米扬石窟群的文物保护工作,为阿富汗“邻居”尽一份力。

佛教讲究修行和轮回,而阿富汗这些年所经历的一切,也好似一场历经苦难的修行。多年过去,当初在佛像旁玩耍的小孩,如今也已成为眼神沧桑的中年人,但不变的是他们对和平的渴望。

监制丨穆莉

主编丨朱云翔

记者丨江浩宇 米春泽