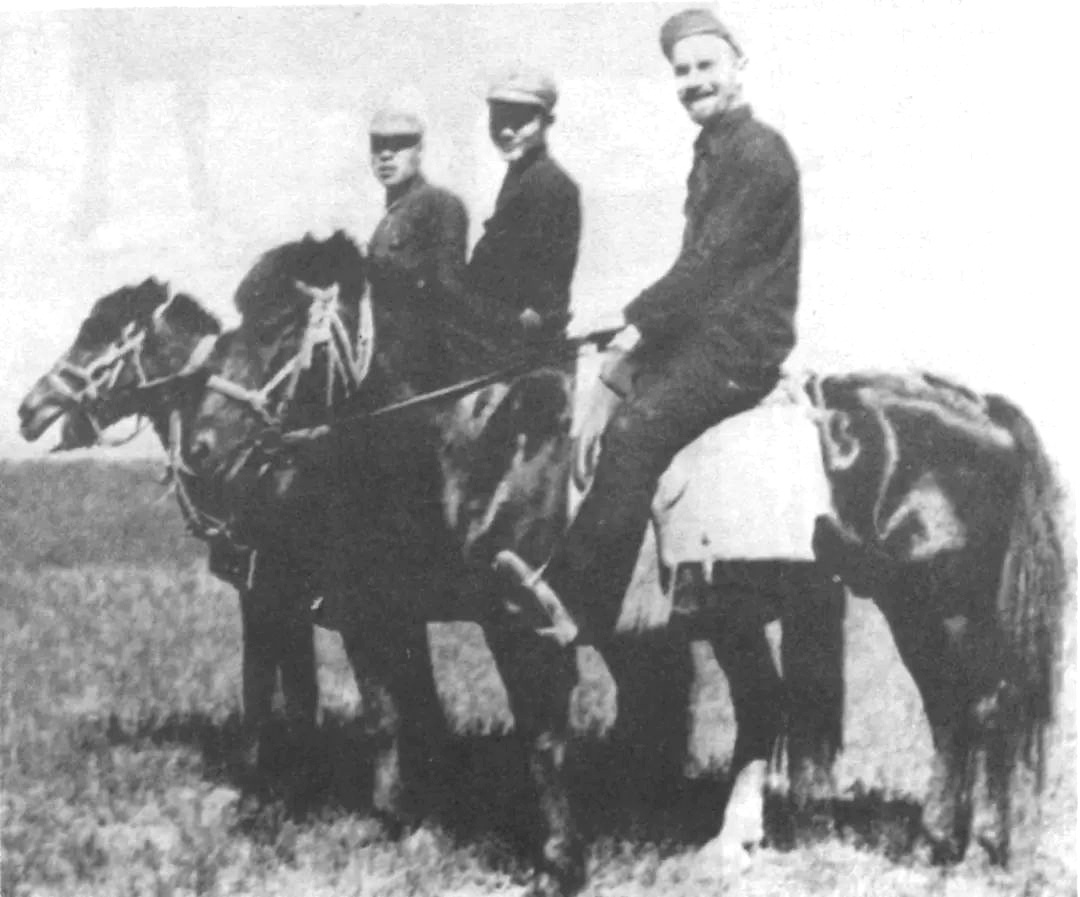

斯诺(右)、胡金魁(中)、李长林在陕北

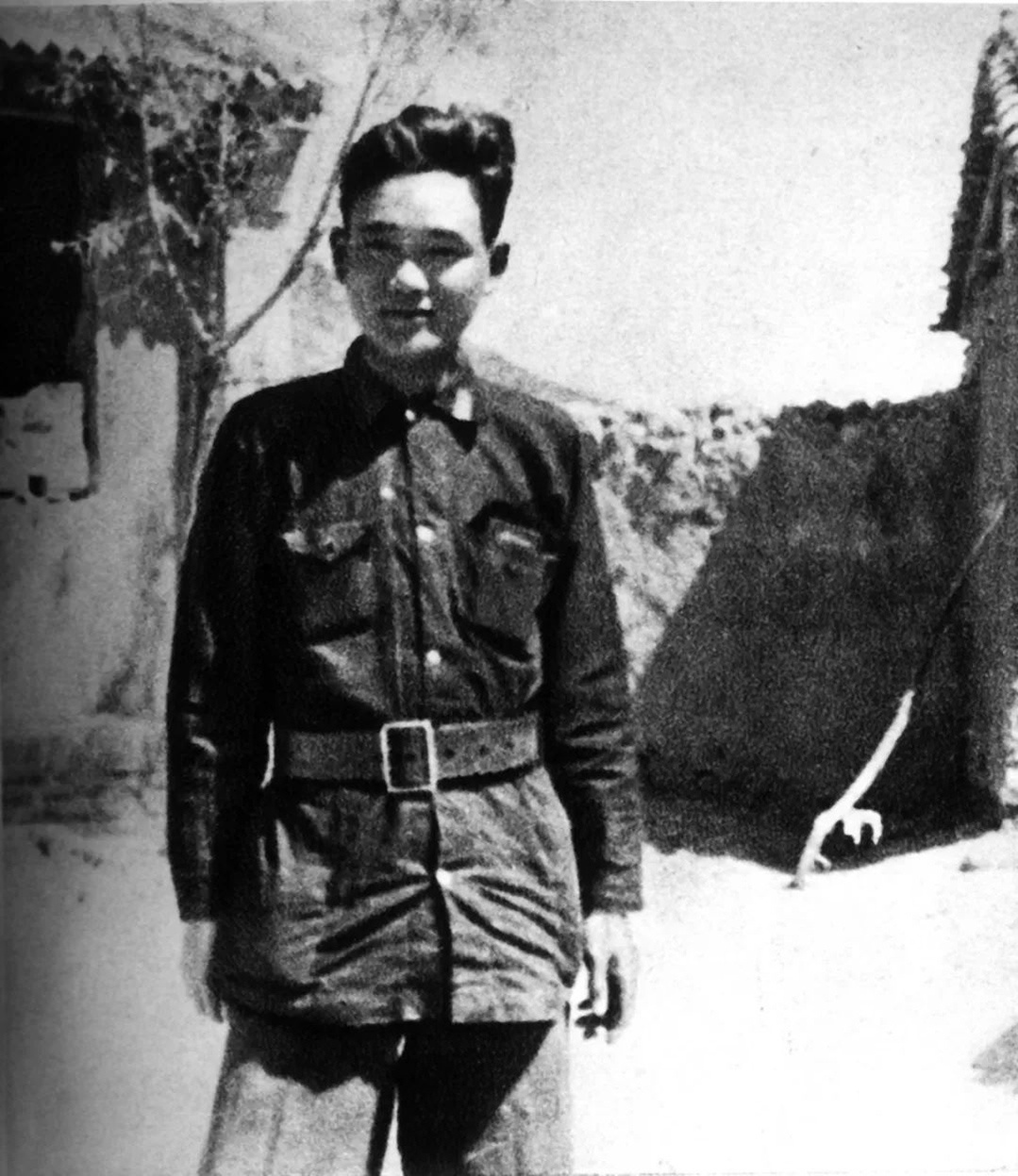

胡金魁在延安 斯诺摄影

最新版本斯诺《西行漫记》片段

□楚天都市报极目新闻记者 刘我风 通讯员 李然 供图:胡东妮 骆地

又到开学季。

自2020年教育部将埃德加·斯诺的《红星照耀中国》(又名《西行漫记》)列入在校中学生指定阅读书目之后,这本书每到开学都会迎来一批新读者。

细心的老读者会发现,在该书中,斯诺在陕北采访的三人骑马图图片说明,中间的傅锦魁已经更正为胡金魁。书中“一个长大的红小鬼”,图片说明也由傅锦魁,更正为胡金魁。

胡金魁是谁?陪同斯诺西行之后去了哪里?当年与斯诺同行的,还有年轻的美国医生马海德。马海德后来加入了中国国籍,并于上世纪80年代在武汉找到了胡金魁和他的家人。原来,胡金魁是参加过秋收起义的“红小鬼”,在陕北完成陪同斯诺、马海德访问的任务后,胡金魁负责做张学良和杨虎城将军的统战工作,经历了西安事变。1938年,胡金魁主动请缨南下到新四军工作,又亲历了皖南事变。新中国成立后,胡金魁担任过湖北省委统战部部长、省政协常务副主席、省人大常务副主任等职,1982年7月23日在武汉逝世,享年76岁。

近日,胡金魁的二女儿胡东妮和女婿骆地接受了极目新闻记者专访。胡东妮和骆地退休前分别为省外办和省广电厅干部。骆地出生在延安,父亲骆文是《纺棉花》作者。

要让斯诺感到“宾至如归”

记者:胡金魁同志在陪同斯诺采访时,具体是什么身份呢?

骆地:胡金魁当时是作为(中华苏维埃共和国临时中央政府驻西北办事处)外交部招待所(对外称交际处)所长接待并陪同斯诺采访的。

在招待所,胡金魁和斯诺经常聊天。其实,第一次和外国人接触,胡金魁担心自己因为言语不通难以接待好,让他没想到的是,斯诺会讲一口流畅的中国话。我们在整理胡金魁的工作笔记时,看他写到:“斯诺很善于和周围的人交朋友,一有空他就主动向我问长问短。当他了解我的文化程度很低时,便自告奋勇当我的老师,教我识字学文化;我认识的英文字母和用英文的自我签名,都是他教会的。”

中央领导嘱咐胡金魁:一定要搞好斯诺的生活饮食,让客人吃饱吃好,务必使客人感到有“宾至如归”的感觉,同时还要从各方面尽量满足斯诺的采访要求,帮助他解决困难,保证他的人身安全,保证一路平安愉快。

记者:延安当时是很艰苦的,胡老有给您们讲过为了完成中央领导的嘱托,怎么做到让斯诺吃饱吃好,“宾至如归”?

骆地:是的。红军的生活条件毕竟有限,斯诺后来回忆说:“……我极想咖啡、黄油、白糖、牛奶、鸡蛋等许多东西,可是我只能继续吃小米。”胡金魁后来回忆说:“在经济十分困难的情况下,我们每天给斯诺安排小米稀饭、烤馒头、炒鸡蛋一类的食物,他总是吃得津津有味,还高兴地告诉我,他的体重增加了不少。”

和斯诺朝夕相处成为好朋友

记者:胡金魁同志在陕北全程陪同斯诺采访,斯诺怎么会把他的名字写错呢?

胡东妮:我爸爸是江西人,他说话 HU FU 不分,斯诺在原著中将他的名字写成了Fu Chinkuei,这就导致后来的各种中文译本误将胡金魁,翻译成了傅锦魁。

1979年,《西行漫记》再版,依然将我爸爸的名字译作“傅锦魁”,他也从未向任何部门提出任何意见。直到后来各种史料陆续公开,我们才知道这段往事。而当我们向爸爸求证时,他淡淡地说道:“书中将外交部公开了,当年我们说好的,对外要保密,只说是招待处的呀!”

记者:斯诺知道胡金魁同志当时的身份吧?

骆地:当然知道。有一次在前往红军前线采访途中,斯诺忽然打起了“退堂鼓”。胡金魁就用激将法吼道:“你这个帝国主义分子,我早就怀疑你没安好心,你现在就给我走!我一人去前线。”胡金魁一生气,反倒让斯诺不好意思了,马上说:“胡同志,走!带我去前线!”

后来,斯诺在《西行漫记》第七篇《去前线的路上》的第一节《同红色农民谈话》中写道:“我当时是同傅锦魁(即胡金魁)一起旅行,他是一个年轻的共产党员,由外交部派来陪我上前线。像在后方的所有共产党一样,傅因有机会到前线的部队里去而很高兴,把我看成是天赐给他的良机。同时,他直率地把我看成是个帝国主义分子,对我整个旅行公开抱怀疑态度。但是,在其他方面,他总是乐意帮忙的,因此后来没有等到旅行结束,我们就成了很要好的朋友。”

据胡金魁回忆,在采访中,农民看到斯诺这个“洋鬼子”时,不仅腾出干净的屋子让他居住,热情地杀鸡招待他,并拒绝收钱。这时候,胡金魁就严格遵守红军纪律,吃饭买东西都主动付钱,不拿群众一针一线。胡金魁还带斯诺与红军战士一起打乒乓球,输了也要表演节目,斯诺会唱胡金魁教他的歌曲:“鸡娃子叫,狗娃子咬,当红军哥哥你回来了……”他的外国腔调让大家笑得前俯后仰。

在新四军驻赣办事处任上立新功

记者:您们的父亲,在延安就互相认识对吧?

胡东妮:应该不认识。我爸爸1938年就离开延安去了新四军。骆地的爸爸妈妈是1941年经重庆去的延安。

记者:新四军是由没有参加长征、留在南方根据地的红军改编的,胡金魁同志参加长征到了陕北,后来怎么又参加了新四军呢?

骆地:新四军成立后,叶挺、项英分别到延安,向党中央提出急需干部。他们都住在胡金魁任处长的交际处招待所。胡金魁于是向中央领导主动请缨,到新四军工作。在担任新四军驻赣办事处主任期间,胡金魁出色完成了军部交给他的三项任务:巩固扩大抗日民族统一战线,动员抗日力量,向延安和抗日战场输送大批抗日爱国工农子弟和青年知识分子;与国民党第三战区保持联系并从其军需局领取新四军军饷和物资;利用和第三战区的联系侦察和获取情报。

胡金魁后来回忆:那时候我们需要的钱和器材,是由第三战区第五军需局提供的,所以知道国民党军队的一些情况。一个月、最多两个月我就要回新四军军部汇报请示工作。1940年底,胡金魁从国民党第五军需局发现了国民党军将用7个师的兵力包围袭击新四军军部的情报,他立即用特急电报向新四军军部报告。这份急电胡金魁曾连续四五次发往新四军军部,军部下达了撤离上饶的命令……

1941年1月皖南事变爆发后,胡金魁作为突围部队的党支部书记,与其他领导带领45名排以上干部,白天隐蔽,夜晚突击行动,经过两天两夜的艰苦奋战,终于安全渡过长江,胜利突围并找到江北新四军七师,并于1941年3月底抵达在苏北盐城重建的新四军军部。