极目新闻记者 夏雨

实习生 陆雁彬

“浅蓝色的夜溢进窗来,夏斟得太满”,诗人“梦见唐宫,梦见追逐的轻罗小扇”,你梦见什么?

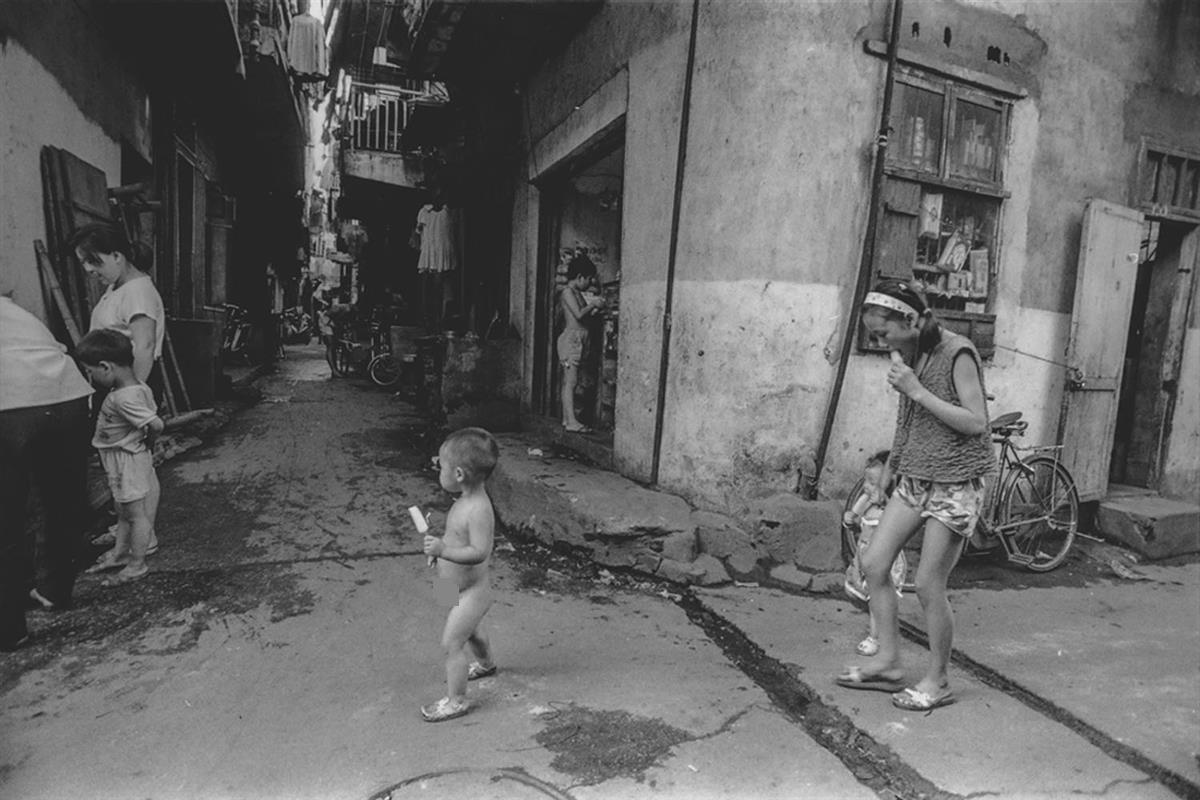

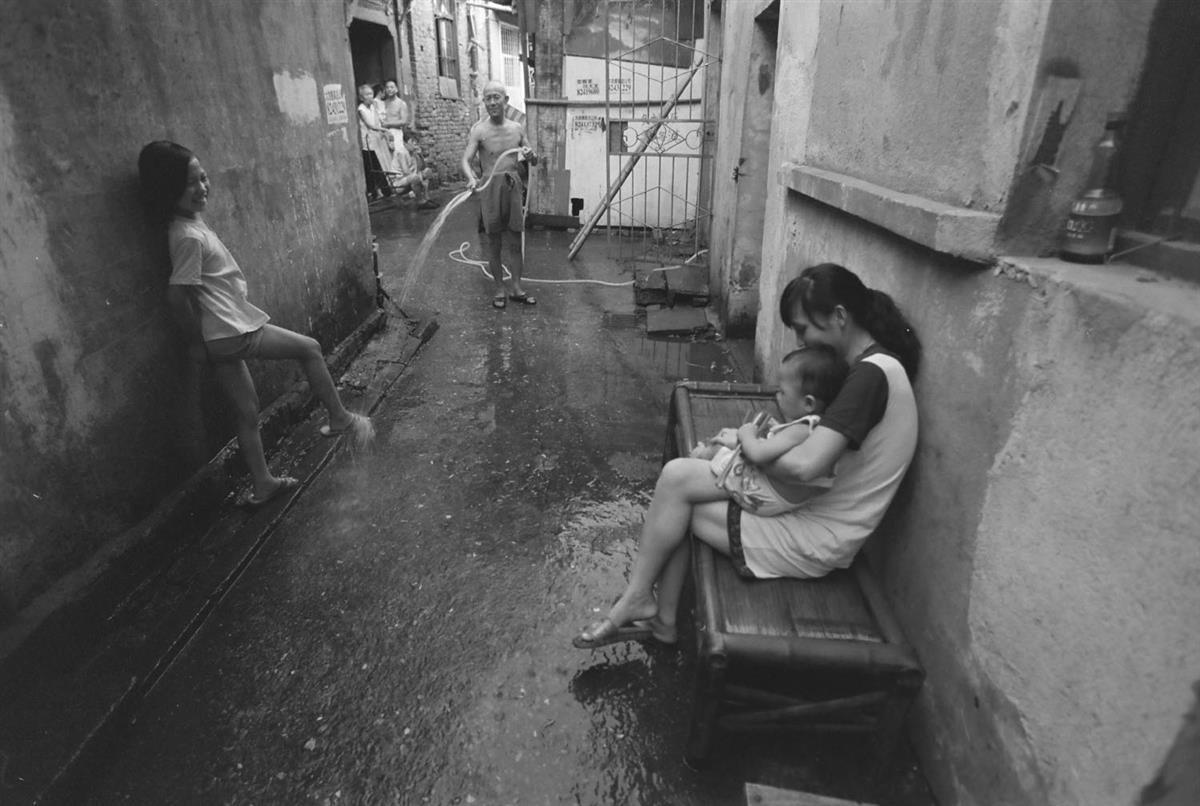

时光不必倒回太远,翻翻梁超二三十年前的老照片,竹床上的武汉夏天,梦里还——

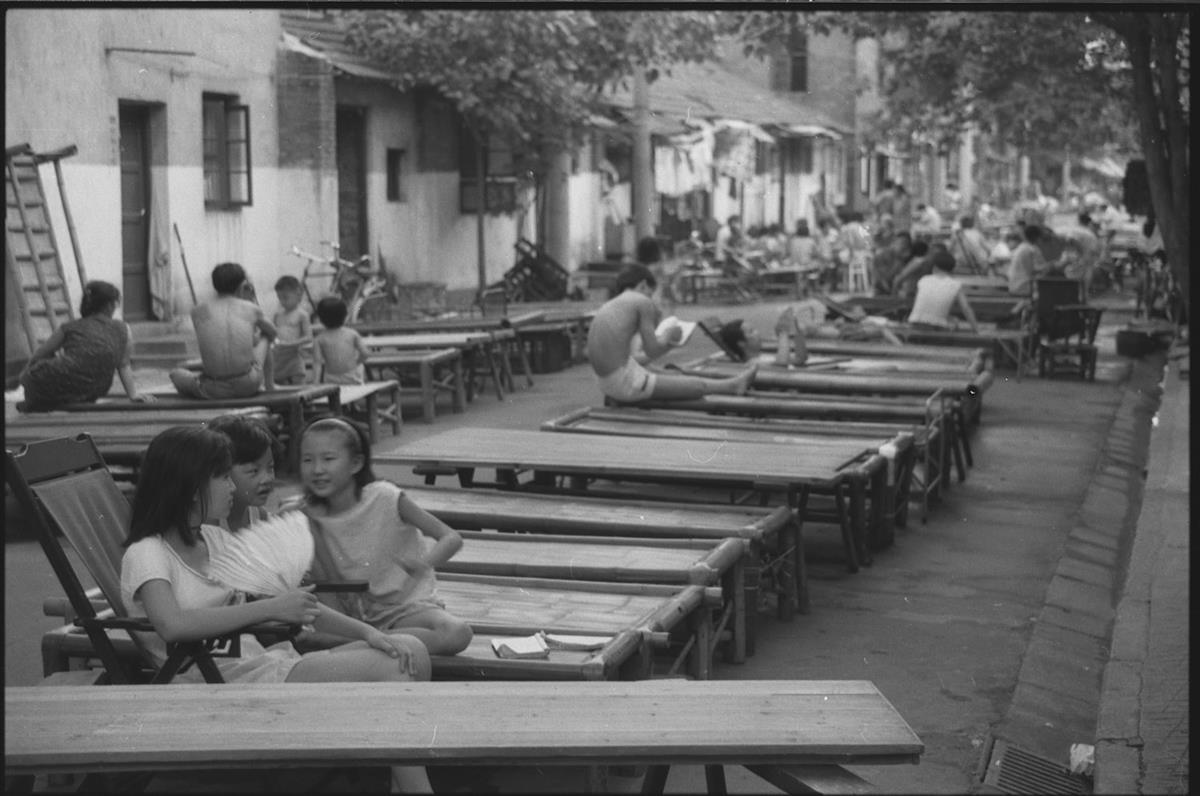

1986年,长春街、沈阳路一带的居民们摆出的竹床阵很长,他们在竹床上聊天、乘凉、讲故事,不亦乐乎;

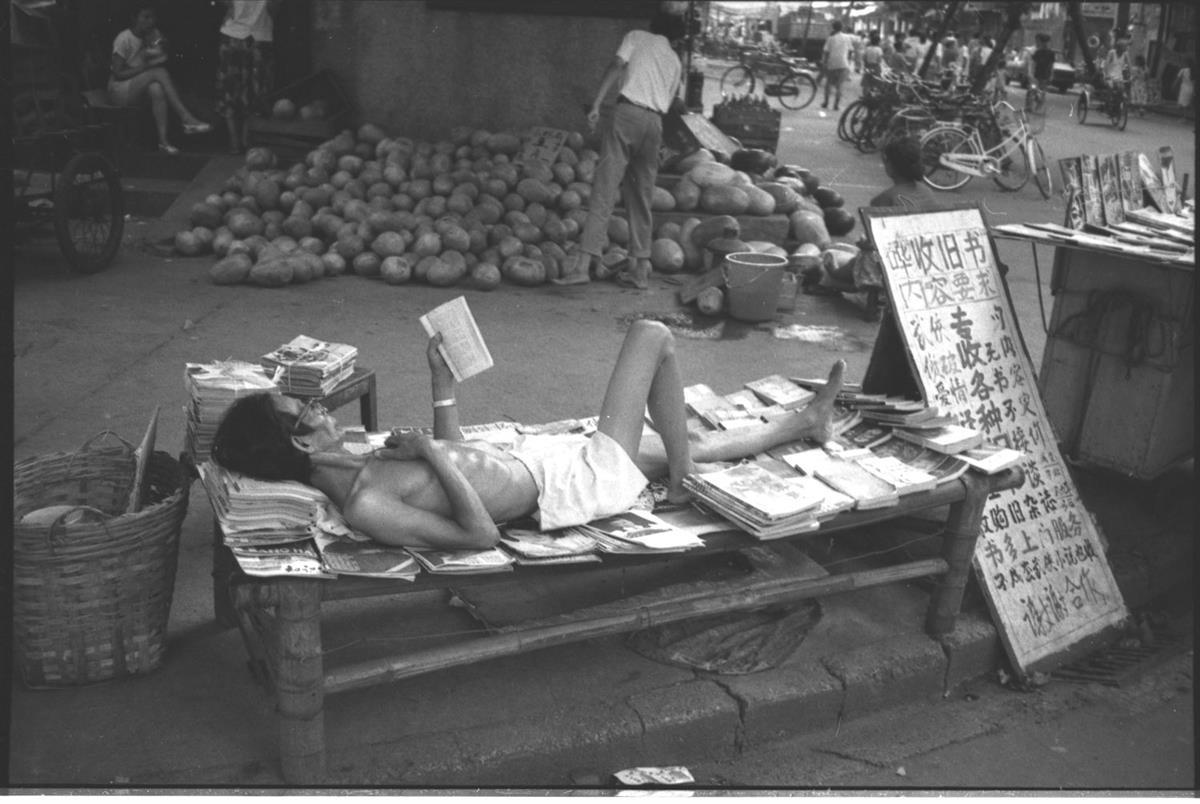

1990年,老城区,收售旧书的老板骨瘦嶙峋,他正头枕高高摞起的杂志,打着赤膊,躺在竹床上看书,饱食精神食粮;

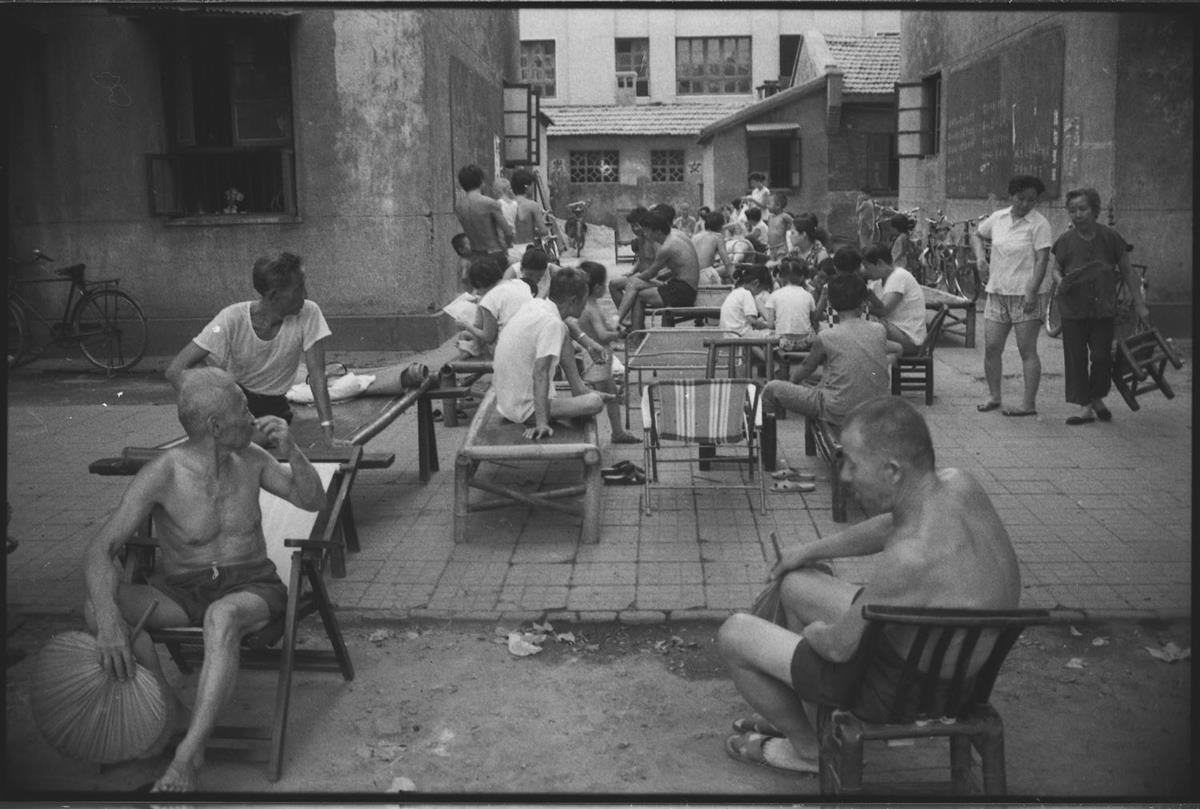

1997年,汉口巷子,孩子在竹床上做暑假作业,大人在竹床上摘菜,这日子实实在在……

梁超说:“武汉人喜欢‘板沙’(武汉方言,闲不住):他们直面昼夜38℃以上的高温,应对自如,照吃照喝照玩照睡,把五花八门的解暑降温手段融进生活的每一处细节里,这种酣畅淋漓的夏日生活态度展现了武汉人的豁达性格和生存智慧。”

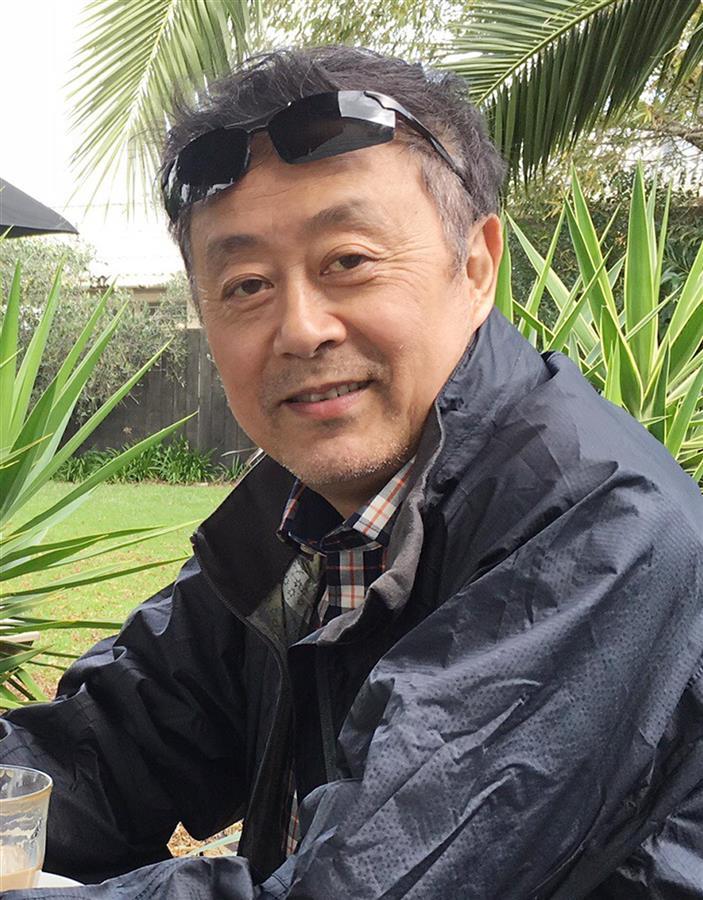

近日,极目新闻记者采访中国新闻摄影学会会员梁超,他整理出他自上世纪80年代起至本世纪初,拍过的武汉人消夏场景,回味永远不会褪色的生活记忆。

1986年,长春街、沈阳路一带的居民们摆出的竹床阵很长

1990年,老城区,收售旧书的老板躺在竹床上看书

1997年,汉口巷子,孩子在竹床上做暑假作业,大人在竹床上摘菜

记录传统度夏的种种方式

“虽远离热点,但爱好与责任同在”

梁超的父辈籍贯不在武汉,但他是在武汉生武汉长的地道武汉人。年过花甲的梁超,从影近40年,武汉的风情早已深深埋种在心里,在胶片里开出花来。

1987年,街头露宿,汉口解放大道沈阳路

1988年,汉阳门桥头小憩

“从小我就生长在汉口黄浦路一带的机关大院里,耳闻目睹,亲历了武汉人传统度夏的种种方式,竹床阵、街头纳凉、江边下饺子泡泳、打着赤膊老巷看戏、下棋聊天吃西瓜。那时没有空调,电扇也不多,夜间街头露宿是武汉人普遍的度夏方式。”梁超虽然没有在街头老巷露宿,但经常和家人卷着席子到附近的大楼屋顶露台上去睡。他家也曾有两个竹床,他便“从小就在竹床上做作业,下棋,摘菜”。

1989年,汉口古田,每天傍晚,巷子口通风处是居民门聚集纳凉处

1989年,江边“下饺子”降温

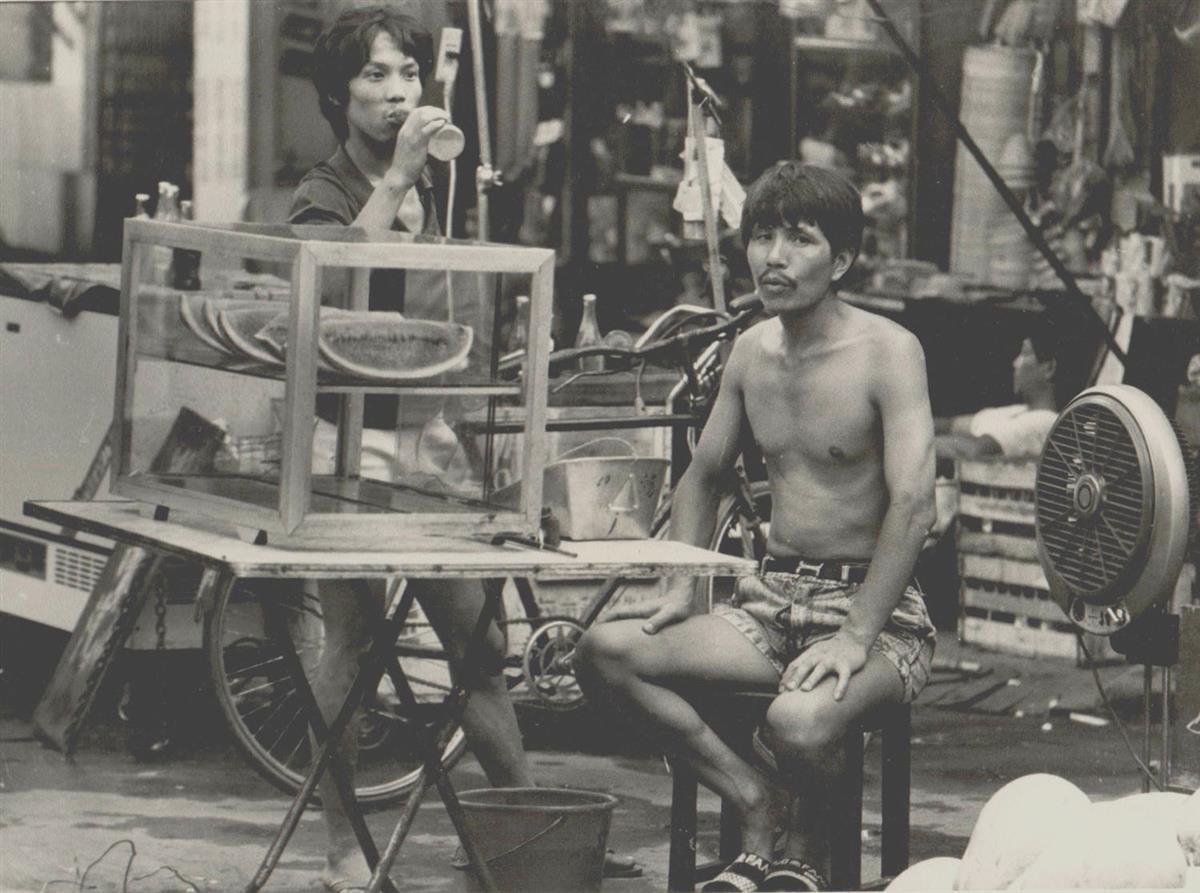

1989年,汉口老城区,街头卖瓜者

用镜头记录那些年的武汉夏天,这些老照片,对于当下而言是难得的珍贵留影,但曾经,这些画面随处可见,人们习以为常,既不是新闻,也不是趣闻。

1995年,汉口老城区,吃冰棒年代

2000年,汉口,老巷洒水降温

作为曾经的媒体从业者,梁超当时知晓“拍了也刊登不了,更不能变现为稿费。所以拍摄这些是放弃名利思想,存有一种责任的。”因为时代的车轮辘辘,他隐约感到这种全国独有的消夏现象不会持续很长时间,就有了用相机记录下来的念头。“也许这些底片会在箱底躺一辈子,甚至可能永远不见阳光,但也会不自觉地拍。”

几十年来,梁超拍摄武汉夏日的时间轴线长达30多年,尽管其间断断续续,但只要碰到机会就不会放过。他介绍,很多照片是在六渡桥铜人像周围的街头巷尾、滨江公园、长江大桥附近边转边拍摄的。“最难的是寻找竹床阵的过程。那时竹床户外露宿虽然随处可见,但多是三五个,七八个竹床群,形成‘长阵’的镜头还不容易找到。这个寻找过程可以说是跨年度的,直到我在汉口沈阳路碰到了我需要的画面,才在一个傍晚下手拍摄。”

眼下时值伏天,梁超周围一些邻居和朋友纷纷启程到北方,到沿海,到鄂西山区避暑;没去的或在空调屋里不出,追剧、玩手机、打麻将。空调普及,竹床消失,高铁短短几个小时就能把人送往凉爽处,武汉延续了许多年的原生态消夏方式早已终结。

“武汉人再也不用艰难度夏。我拥抱这种社会进步,感悟科技的发展,生活质量的提升,但我也是一个喜欢怀旧的人,我认为社会进程中的每一个时段都是历史长河中的一个逗号、顿号、省略号。没有过去老武汉的竹床阵、大蒲扇,怎么知道今天夏日生活的进步。”

梁超

定格过往时光不止是乡愁

“它载入历史,复古也是一种时尚”

“我儿时也是从这样的生活中走过来的,无数次亲历竹床上的晚餐;竹床上的故事会;竹床上的梦乡。夜不闭户,邻里亲情,天当房地当床的爽朗与洒脱,每每想起都回味无穷,感慨万千。”湖北省摄影家协会顾问、武汉市摄影家协会副主席田飞回忆。在他看来,梁超镜头下,那些看似平淡无奇的瞬间,不动声色地记录了武汉城市文脉,勾起了人情感深处的记忆,引发老少武汉人的情感共鸣,“抚今追昔愈发令人动容”。

定格过往时光,是难以作别的乡愁,也不止是乡愁。

回归摄影本身,梁超透露,他喜欢这类题材。“就像有人喜欢风光,有人喜欢人像,有人喜欢人文,有人喜欢创新时尚,有人喜欢航拍,我则喜欢记录百姓生活。”正是这份喜欢,把武汉漫溢着烟火气息的街头表情真实保存下来。“我觉得只有具有武汉特色,时代印记的纪实照片,才有历史价值。王文澜的‘自行车的日子’‘京味儿’、候登科的‘麦客’、解海龙的‘希望工程’、王福春的‘火车上的中国人’、胡武功的‘四方城’……这些图片如今看来都成了旧时光老影像,但它载入历史,复古也是一种时尚。”

梁超拍过不少大事件,大场面,大人物,但始终对街头巷尾的百姓烟火有割舍不尽的眷恋情怀。在全民摄影时代,人人都有照相机;手机摄影,航拍层出不穷;武汉崛起了不少年轻的纪实摄影师,他们思维活跃,有激情,喜欢创新。

“为适应这种新变化,我进入一个调整期,我不喜欢跟风随大流,我喜欢拍独家的东西,有句话叫做摄影师应该是个独行侠。”梁超退休后,将以前的标签名誉全部清零,尝试开启闲云野鹤,游走拍摄的方式,但不论如何变化,“人与生活”的题材依然是他镜头的首选,始终如一。

(图片均由受访者梁超拍摄)