极目新闻评论员 屈旌

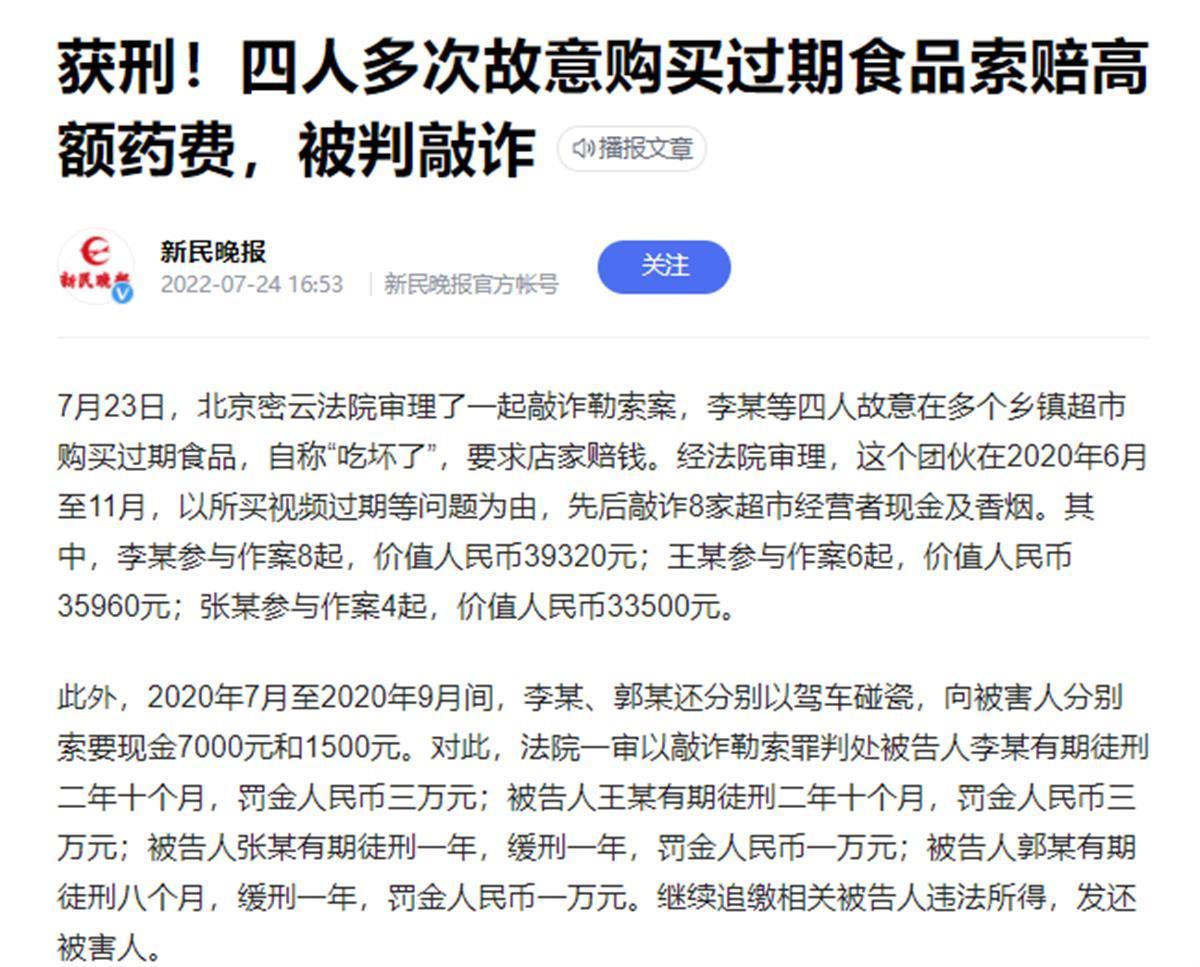

7月23日,北京密云法院审理了一起敲诈勒索案,李某等四人故意在多个乡镇超市购买过期食品,自称“吃坏了”,要求店家赔钱。法院以敲诈勒索罪判处被告人李某等四人有期徒刑二年十个月至有期徒刑八个月,缓刑一年不等的刑罚,并处罚金。(据7月25日新民晚报)

相关新闻截图

根据《食品安全法》规定,消费者购买到过期食品,一经查证属实,除要求赔偿损失外,还可以向生产者或销售者要求支付价款10倍的赔偿金。那么为何李某等四人的“打假”行为却致其锒铛入狱?因为他们的行为已经偏离了“打假”的公益范畴,而是纯粹利用法律规定来谋取私利。

根据法院认定事实,李某等四人是有预谋地在超市内寻找过期食品,买下之后以孩子食用后不适需去北京市区医院就医等理由,要求商家承担上万元的路费及就医费用,否则就向食药部门进行举报或者在商家门口闹事,不少商家都因为怕惹麻烦,坏名声而给钱了事,让这群人赚得盆满钵满。

这显然已经超出了依法索赔的范畴,也不是为了维护市场秩序和消费者合法权益,纯粹是设局下套,胡搅蛮缠。如果说,不给钱就依法投诉,还是抓住了商家确有违法事实的把柄,那么,不给钱就在店门口闹,就是典型地扰乱公共场所秩序,侵犯商家的合法权益。李某等在以掌握他人违法事实相威胁的同时,也展现出了自身法律意识的淡薄。

这一案件再次引发了关于“职业打假”的争议,知假买假究竟是不是正义之举,其积极作用是否大于其弊端,恐怕无论在道德还是法律领域,都很难有一个定论。各地法院也会根据当地的市场环境现状,对相关案件作出不同的裁决,而索赔者究竟是不是属于消费者,是司法判决的关键,像李某这样冲着讹钱去的,必然不会被认定为普通消费者。

可以肯定的是,任何形式的“打假”都必须在法律框架内进行,按照法律规则索赔。如果说只是将投诉、起诉当成一种手段对商家施压,或是“抱团打假”对商家进行骚扰,以此达到牟取巨额利益的目的,那么无论是法律还是道德,都不会予以支持。

很多人对“职业打假”持否定态度,认为其行为有违诚信原则,对公共利益并没有什么好处,看到这件案子,更觉得自己的观点得到了论证。但其实,究竟是合法的知假打假,还是违法的敲诈勒索,有非常分明的界限。而一些职业打假人,如果在这条路上无法克制自己的贪欲,就很容易踩过界,像李某等人一样,从“正义使者”变成“吸血鬼”。

法律制定“退一赔十”的惩罚性赔偿规则,是为了打击生产销售假冒、伪劣、过期等存在质量问题产品的不法商家,强化对消费者权益的保护,而不是为了少数人谋取个人利益;法律条文之外,还有基本的法律原则和公众的朴素认知,任何时候,都不要低估了法律惩恶扬善、维护社会和谐安定的决心。

而类似的“知假打假”案件一次又一次引发关注,也督促着所有经营者,尤其是对法律知识不太了解的个体工商户,要严格依法经营,注重经营细节,不要销售假的、过期的食品药品,遵守并尊重相关法律法规,自然也就不会被盯上了。