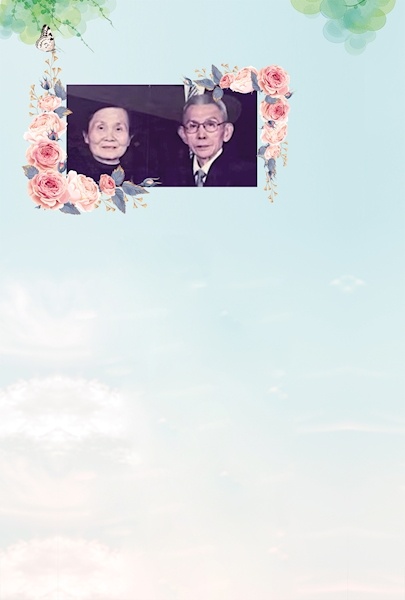

晚年的玉与藻 作者供图

□张明

1948年,芍药花开的时节,咿咿呀呀摇橹的溪畔,裙衫布鞋,深宅里走出姓朱的小姐。此时她已从师范毕业,要去学校里做一名教员。小姐的姑姑,实是大不了几岁的好姐妹,笑着跟她说起师范学校里的男同学:“你家说要找个不抽烟的,这就是了,人是再好不过的”。那个叫玉的女学生低了头,望着天井里的花朵,红了一片篱笆。

大概是四五月份,忽冷忽热,那个叫藻的男同事来到玉的家中。他是极俊美的男子,高高瘦瘦,挺拔的鼻梁,衣领白净,衬得一双眸子清亮。朱家二伯出了名的严苛,竟也赞叹这个清爽沉稳的年轻人。

玉指着天井里的花架给藻看,说她最爱养花。藻笑了:“你养花?用嘴养么?动手的还不是丫鬟。”玉便望着他笑。

他们在朱府的大宅子里结为夫妻。一年后孩子出生,孩子自然跟着藻姓。

藻是家里的幺儿,却最有主见。婚后藻带着玉回家,母亲才知他已结了婚,自然不太待见这位突如其来的儿媳。新学期很快开始了,藻带着母亲和玉租了学校附近的一处小屋。那是赶工新建的人民小学,藻平了些小土垄、小方地,都种上花。玉不会做饭,藻一瓢水一把米地教她,玉就一勺盐一把菜地学着。

年末大扫除的时候,玉也学人家在操场上洗被单,她何曾做过这样的活,一大块布,不知从何洗起,只知泡在水里来回拨弄。藻低低地说:你起来,我洗给你看。母亲瞧见,气不打一处来:“我没有见过这样的事!”藻起身把母亲拉到一旁,低声劝道:“这里是学校,你吵嚷起来让老师们笑话。她来我们家,有自己的工资,没有让我们负担到一丝一毫,这么好的人,别说她了。”

玉一下一下揉着布,盆子里的水乌了,被单渐渐鲜亮起来。

他们的第二个孩子出世了。那一年,藻种的向日葵开得特别艳。

那孩子便有了自己的名字:明葵。

这便是我的二舅。

孩子渐渐多了,长大了,玉和藻还是过着租房的生活。他们租到哪儿,花就开到哪儿。后来玉在造桥的队伍里打零工,带着孩子去食品厂里腌蜜枣、剥桂圆。小女儿会偷偷抓一把蜜枣藏在衣服里,带回去给最小的弟弟吃。当年那位把南洋来的鲍鱼干切丝当零食的朱家大小姐,为了一把蜜枣,吓得不住呵斥自己的孩子,生怕被检举揭发,再也找不到活计。

花还是一年一年地开,孩子们都有了自己的孩子,大家合力盖出一栋小楼。藻在院子里、天台上、阳台上种满了花,又敲敲打打了好些小家具、小玩具,孙子、孙女、外孙子、外孙女,桌椅板凳毛巾牙刷一一编号。放暑假了,娃娃们都住到家里来,功课做完,吃着荔枝。娃娃们抱怨肉少核大,玉便握着刀在荔枝核上细细刻划脸谱图案,藻拿来锥子、针线,把核串成手镯、项链,娃娃们抢着戴,戴上又都笑了。

娃娃们渐渐长大了。藻越来越瘦,医生说最多只剩一年。那年正月,在女儿家吃饭,藻在卫生间呆了很久很久。外孙女问:“阿嬷,为什么阿公现在上厕所要很久很久?”玉的眼里噙满泪水。

这是藻生命中的最后一个月。他忆起养过一只会说话的八哥,忆起哥哥和辞世的故友,用平静的语调说:他们早就报销了。他暗暗分好了积蓄,依旧每天收看天气预报,用自己装订的小本子做着记录,日期停在那一年的白露——他离开的日子。

——玉啊,你喜欢花。嫁来家里,每天忙忙碌碌。我养了一辈子的花,是为你闲时能看一眼。瞧那小院子小天台,可像你儿时看的天井?

——玉啊,有一年我种了半个天台的芍药,我们的外孙女问这花的名字,我告诉她叫“素玉”,小孙女笑我普通话不标准。孩子哪知道,正是因为我们的口音念出来的“芍药”和你的名字一样,我才种它的。

——玉啊,孙子们每次回家都闹着要吃你做的排骨饭。想起刚结婚的时候,你望着锅碗瓢盆,那副无从下手的样子,这一路走来你真不容易。

——玉啊,孩子们不让我去医院看你,他们怕我胃疼。我就自己偷偷去,孩子们把该做的事都做了,我在一边看看你也好。

——玉啊,又是一年白露,今年你在厦门,孩子们忙得团团转,只有你还记得白露,脱口说出这个日子。玉啊,你不要太挂念我,你好好活着,再一个十年、二十年,替我顾好他们。

十年前,阿公走后的第11年,我写下这篇长文。当时觉得我们比阿公更需要阿嬷。

阿公去世的那个九月,阿嬷的同学开导她:“你还是要撑下去,让孩子们回来有一个窝。”阿嬷哭着点点头。

这个窝阿嬷撑了21年。妈妈也说了21次:“谢谢宝贝,好了,我要去陪我的妈妈过母亲节了”。

真是辛苦了。

去年八月,妈妈说,要等阿嬷百年后,大舅的相片才能挂在堂屋里。

今年七月,我们跟阿公说,跟大舅说,阿嬷来找他们了。

连着两个夏天都在送别。头七,子时,漫天飞舞的火星里,锣钹齐鸣,长辈跪地叩首,竹枝在火中爆裂,众人念念有词,真切感受到吾乡吾民的气质。随着浓烟抬头看,月亮缺了一块,那火星升到看不见的地方,烫得人心里疼。