本周,拜登开启了总统任期内的首次中东之行。

美国《政客》杂志注意到,随着美国战略重心调整,过去18个月来,拜登一直在忽视中东,避免陷入麻烦。而近期,随着俄乌冲突加剧带来西方国家的能源危机,中东战略地位又再次凸显,美国的姿态也在发生微妙的变化。

7月13日下午,随着美国“空军一号”降落在以色列本古里安机场,以色列启动了名为“蓝盾3”(Blue Shield 3)的安保行动,将安保等级提至最高,投入16000多名安全人员。

这被媒体解读为不久前日本出现针对前政要的“刺杀事件”后,以色列加强安保措施的“史无前例”之举。

然而拜登刚下飞机,就出现了始料未及的“安全问题”。

美总统拜登上任后首访中东 “差别对待”令人困惑

彭博社称,为防范BA.4、BA.5等奥密克戎亚新变种,拜登总统在首次中东之行中原本不应该与任何外国领导人握手以及有过多身体接触。

但美国《国会山报》注意到,拜登按照要求与前来迎接的以色列总理拉皮德碰拳,随后就与“老熟人”以色列前总理内塔尼亚胡握手,这一番“差别对待”难免令人困惑。

据内塔尼亚胡办公室称,拜登还特意对内塔尼亚胡表示:“你知道我爱你”。

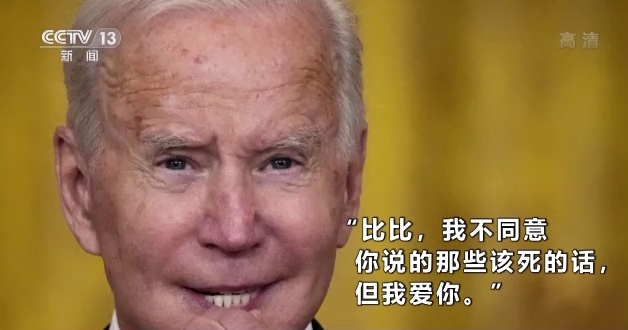

《纽约时报》不禁联想起20世纪80年代,当拜登还是参议员,内塔尼亚胡是以色列驻华盛顿副大使时,拜登曾送给内塔尼亚胡一张附有留言的照片,上面写道:“比比,我不同意你说的那些该死的话,但我爱你。”

这句“自相矛盾”的话,似乎描述了以拜登为代表的美国民主党政要们,和以色列大佬之间“既糟糕又不得不保持接触”的尴尬关系。

2010年3月,内塔尼亚胡曾在时任副总统的拜登访以期间,宣布在东耶路撒冷建立新的犹太人定居点的计划。作为报复,半个月后内塔尼亚胡访美时,奥巴马在饭点时独自去吃饭,把内塔尼亚胡晾在一边。

以色列巴伊兰大学美以关系学者 吉尔博:拜登不喜欢一个由内塔尼亚胡领导的政府,他的访问旨在表明对现政府(而不是内塔尼亚胡政府)政策的强烈支持。

但如今,对美国来说,以色列政坛仍然充满变数。

“亲共和党”的内塔尼亚胡和“亲民主党”的贝内特都已经下台,拉皮德出任看守总理。

但4个月后,以色列将会举行四年内的第五次大选,根据最新民调,内塔尼亚胡领导的利库德集团有望在新一届议会中获得34个席位,他可能东山再起。

以色列民众 绍尚:内塔尼亚胡的反对派会回来,利库德集团会回来。

对于以色列政坛的频繁变天,美国国务院发言人普赖斯在6月下旬表示:美以关系的强度并不取决于谁坐在白宫椭圆形办公室,也不取决于谁坐在以色列总理的位置上。

拜登曾自称“犹太复国主义者”讨好以色列

以色列总理 拉皮德:这是一次非常私人的访问,因为您与以色列的关系一直是私人的,您曾经将自己定义为犹太复国主义者。

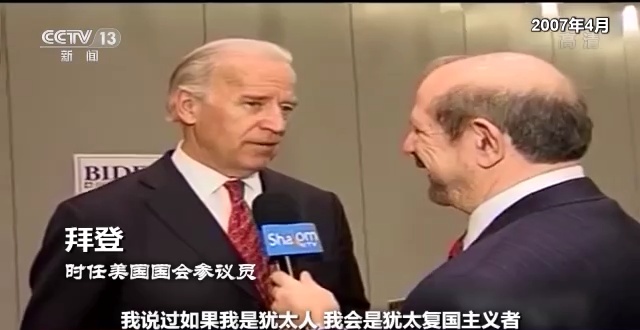

拉皮德所引述的是2007年4月,拜登在参议员时期的一次采访。

时任美国国会参议员 拜登:我曾经说过,当我还是一名年轻参议员时我说过,如果我是犹太人,我会是犹太复国主义者。我就是犹太复国主义者,即使不是犹太人,也可以是犹太复国主义者。

当时,拜登刚刚被奥巴马选为2008年美国大选的竞选搭档,急需犹太选民的支持。

为了讨好亲以色列利益集团,竞选助手甚至在一次集会上要求两位戴头巾的穆斯林支持者不要站在奥巴马背后,以免被记者拍照。

而据《以色列时报》报道,拜登的三个子女的结婚对象都来自犹太家庭。

已故的长子博·拜登的妻子哈莉·奥莉薇尔(Hallie Olivere)的母亲琼是一位犹太人;

次子亨特·拜登的第二任妻子梅丽莎·科恩(Melissa Cohen)是南非犹太裔;

小女儿艾什莉·拜登的丈夫霍华德·克莱恩(Howard Krein)是一位犹太医生。

《以色列时报》为此评价说,拜登已是一群可爱的犹太裔孩子的祖父。

拜登:我是乔·拜登,每个人都知道我爱以色列。

而如今,美国又到了一个中期选举年,并且面临着四十年来最严重的通货膨胀危机。

福克斯新闻认为,在国内民调支持率“惨不忍睹”,美国经济全靠华尔街财团“续命”之时,拜登把目光投向中东,也就毫不奇怪了。

美国总统 拜登:现在作为总统,我很自豪地说,在我看来,我们与以色列的关系比以往任何时候都更加深刻和牢固。

“美国政府正试图在中东重新扮演回‘离岸平衡手’角色”

但在美国有线新闻网看来,任何说辞都无法掩盖这样一个事实,如果没有俄乌冲突引发全球石油市场动荡,导致民主党中期选举压力增大,拜登可能根本不会前往中东。

而“石油”则是此次拜登“姗姗来迟”访问的主要目标之一。

2008年7月,奥巴马在就职半年后开启中东之行;

2017年5月,特朗普上台4个月后,也将中东地区作为首个出访对象。

但在2021年上任之初,拜登就明确表示,他要减少对中东的关注度。

《纽约时报》称,在拜登看来,华盛顿浪费了20年,美国本该把精力集中在一个真正的“竞争对手”身上。

如今,随着美国在“大中东地区”的“战略收缩”,小布什和奥巴马时期对中东的所谓“民主改造”也基本失败,美国无力重塑自己主导的“中东秩序”。

在伊朗学者巴扎尔甘看来,美国政府正试图在中东重新扮演回“离岸平衡手”角色,因此美国宣称要从“保护盟友”转向“提升盟友能力”。

美国总统 拜登:我们重申美国对以色列不可动摇的安全承诺,包括与以色列合作开发世界上最尖端的防御系统。

铁穹(Iron Dome)火箭防御系统,是由以色列拉斐尔先进防御系统公司研制的近程防空反导系统,由“塔米尔”拦截弹、EL/M-2084多任务雷达、火控中心等组成。主要用于拦截火箭弹、炮弹、迫击炮等高速小型目标,同时也可以拦截无人机、直升机等慢速目标。

相比于2011年已经投入使用的铁穹,尚未装配部队的铁束(Iron Beam)激光导弹防御系统则更为神秘。与铁穹一样,铁束系统也由拉斐尔公司研制,由防空雷达、指挥和控制单元及高能量激光系统组成,该系统能够通过电力驱动发射高能激光摧毁空中目标,可拦截2公里范围内的迫击炮、火箭弹、无人机等目标,属短程防空武器。今年4月,以色列国防部完成了铁束系统的测试,预计于2023年开始列装部署。

时任以色列总理 贝内特:这(铁束防御系统)是决胜的利器,不仅因为能在军事上打击对手,而且在经济上也具有优势。

据《以色列时报》报道,每枚铁穹拦截弹的造价高达15万美元,而铁束激光武器成本低廉,发射一次仅需2美元,对于铁穹无法打击的短距离目标,铁束可以作为补充。

美联社称,这两款先进防空系统都是以色列与美国合作开发的。其中铁穹项目从美国获得了约16亿美元的资金支持,最近美国国会还批准了另外的10亿美元,而拜登正是对以色列提供军事技术支持的主要倡导者之一。

以色列总统 赫尔佐格:他(拜登)几十年来坚定不移地致力于保护以色列的安全。

美国和以色列频频出现“不合拍”情节

7月14日,以色列总统赫尔佐格授予拜登“以色列总统荣誉勋章”。

之后,在歌曲演唱环节,歌手尤瓦尔·达扬拒绝和拜登握手,理由是,作为虔诚的哈西迪犹太教信徒,达扬此前已经明确提出,不和拜登握手或合影。但拜登主动伸手,令双方尴尬。

而美以同样“不合拍”的情节还发生在耶路撒冷亚德瓦希姆大屠杀纪念馆。

7月13日,拜登应邀“重新点燃”永恒的火焰,并敬献花圈。

就在此前几小时,拜登在缅怀逝者时出现严重口误。

美国总统 拜登:今天晚些时候,我将再次回到亚德瓦希姆的圣地,缅怀在种族灭绝中被夺走的600万犹太人的生命,并让大屠杀的真相和荣誉(应为恐惧)永存。

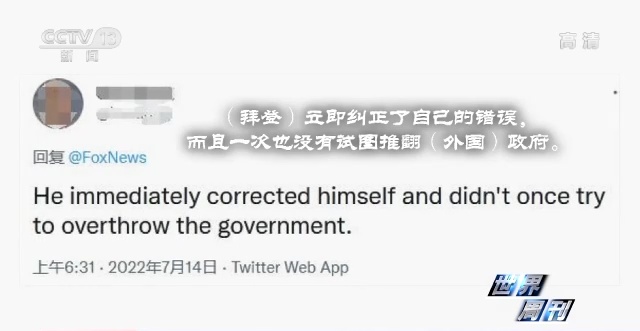

对于一系列外交“失误”,美国网友也忍不住吐槽说:

拜登“立即纠正了自己的错误,而且一次也没有试图推翻(外国)政府”。

该网友指的是7月12日,美国前总统国家安全事务助理博尔顿在接受美国有线电视新闻网采访时,明显“说漏了嘴”,承认美国曾帮助策划其他国家的政变。

巴勒斯坦民众游行抗议拜登访问巴以地区

7月14日,在耶路撒冷街头,来自以色列和巴勒斯坦的女性共同举行了一场游行,她们打出标语:拜登总统,请把和平列入访问议程。

巴勒斯坦游行者 塔努斯:我们是姐妹,这就是我们在这里的原因,告诉世界我们是姐妹。

在约旦河西岸巴勒斯坦城市拉姆安拉,抗议活动更为激烈。

巴勒斯坦社会活动家 阿布拉斯:以色列持续建设犹太人定居点并不断扩建,窃取巴勒斯坦的土地,而美国对此保持沉默,这对于大多数巴勒斯坦人来说是无法接受的。

美国媒体称,拜登除了给以色列“打气”,并没有带去任何有关巴以和谈的新计划。

只是宣布了对巴勒斯坦进行经济和技术援助的方案,比如在加沙和约旦河西岸建设4G无线网络,这被视为美国借机扩展商业利益的“避重就轻”。

目前,由于以色列的刻意封锁,加沙和约旦河西岸的大多数巴勒斯坦人过着几乎无互联网的生活。

而非营利组织挂出的巨大标语点出了问题的关键,“总统先生,这是种族隔离”。

巴勒斯坦和平与民主研究中心政策顾问 穆阿利姆:拜登访问中东的主要议程不是解决巴以冲突,他的一个主要目的是拉拢海湾国家,实现石油增产,以减少俄乌冲突对欧美带来的影响。

拜登中东之行去沙特“找油”却平淡收场

在《纽约时报》看来,在美国总统竞选期间,攻击沙特几乎是一项传统。

而拜登曾比他的前任们更加大胆地称沙特是一个“被唾弃”的国家。

不过,如今,在能源危机的背景下,拜登此行把重要的一站放在沙特,也颇有一些尴尬和无奈。而在临行前,拜登在《华盛顿邮报》撰文指出,他着眼于两国关系的“重新定位”,这被看作是对美国中东政策“重新洗牌”的辩解。

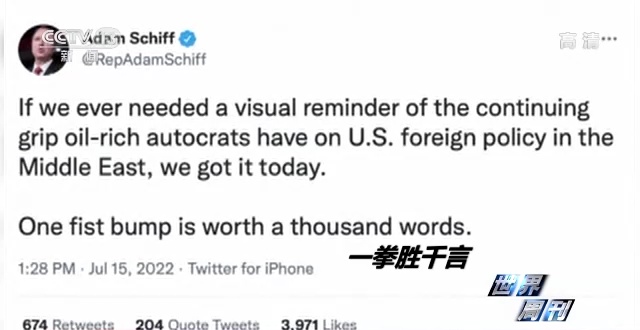

7月15日,拜登与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼的一次碰拳,则引起了巨大关注。

据美联社称,在此之前拜登一直拒绝与萨勒曼王储交谈。

而民主党籍众议员亚当·希夫在推特上写道:一拳胜千言。

据沙特国家电视台报道,15日美沙两国发布了一揽子协议声明,双方签署了18项协议和谅解备忘录,但唯独对于拜登最关心的石油增产,当天却并没有公开声明。

而美国与沙特的“一拳之交”背后,则隐藏了更深层次的矛盾。

就在拜登出发前一天,沙特民航总局发布公告称,将向所有符合飞越沙特领空条件的航空公司开放领空。

《华尔街日报》解读为:沙特对以色列商用飞机开放了领空。

由于以色列与阿拉伯国家长期对立,沙特和以色列之前没有建立正式的外交关系,此前以色列的航空公司只被允许通过沙特领土上的一条特殊空中走廊飞往阿联酋和巴林。在彭博社看来,这是在美国的压力下,沙特做出的某种政策调整。

《纽约时报》注意到,拜登上台以来,美沙两国关系已跌至80年来的历史最低点,可以说比2001年“9·11”袭击事件后还要糟糕,想要修复困难重重。

拜登曾以“贱民论”抨击沙特 美国中东政策又饱受诟病

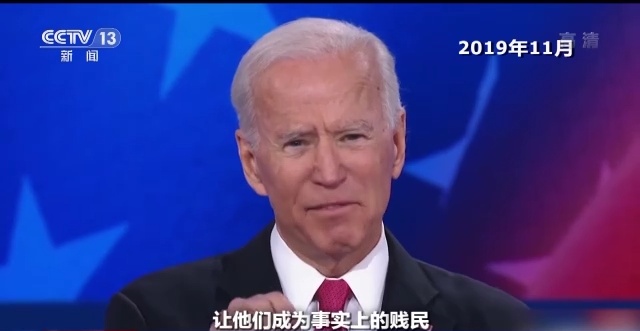

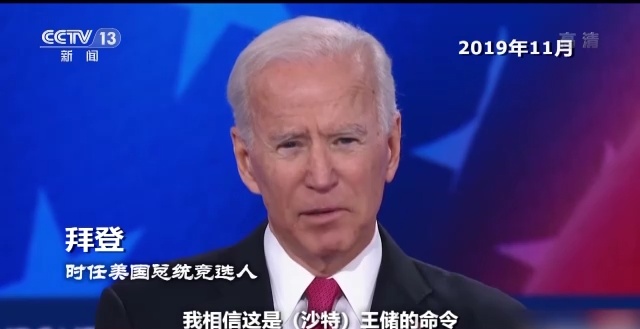

2019年11月,作为美国总统候选人的拜登曾以“贱民论”抨击沙特。

时任美国总统竞选人 拜登:我要清楚地表明,我们不会向他们(沙特)出售更多武器,我们会让他们付出代价,让他们成为事实上的贱民。

此前的2018年10月2日,为《华盛顿邮报》等多家媒体供稿的沙特籍记者贾迈勒·卡舒吉,进入沙特驻土耳其伊斯坦布尔领事馆后遇害,尸体被肢解。

同年10月25日,沙特检察机关宣布卡舒吉死于谋杀,并于2020年9月公布了涉案人员的终审判决结果,包括5人被判处20年监禁、1人被判处10年监禁、2人被判处7年监禁。

当时特朗普政府出于维护与沙特盟友关系考虑,表态谨慎。

而正在参加竞选的拜登,却在并没有任何真凭实据的情况下,对沙特王室进行了口诛笔伐。

时任美国总统竞选人 拜登:事实上,卡舒吉是被谋杀和肢解的,我相信这是(沙特)王储的命令。

这引起了沙特方面的强烈不满。

时任沙特外交大臣 朱拜尔:完全(无关),完全(无关),沙特王储与这件事情毫无关系。

2021年拜登上台后,又以“卡舒吉”案为由,宣布从沙特撤出“爱国者导弹营”,又将沙特的老对手、也门胡塞武装从“恐怖组织名单”中除名,并向沙特施压要求尽快结束也门冲突,这一系列政策使美沙关系陷入“冰点”。

沙特政治学者 艾德·阿勒艾德:美国越来越显现出它的不可靠,越来越不值得信任,特别是从奥巴马执政至今越来越明显,而沙特等国与美国之间也出现了越来越多的问题。

海湾国家不愿站队 拜登中东行算盘落空

也正因为如此,今年2月俄乌冲突爆发后,沙特等海湾国家拒绝跟随西方国家制裁俄罗斯,而是在“欧佩克+”框架下与俄罗斯积极展开协调,坚持不增产。

根据沙特公布的计划,到2026年底或2027年初才会实现增产。

在外界看来,近期油价暴涨,沙特无疑成了手握王牌的“大赢家”。

据《华尔街日报》透露,今年3月,面对不断飙升的油价,拜登曾向沙特和阿联酋这两个主要产油国寻求帮助,但是这两个国家的领导人都拒接了美国总统的电话。

当时,半岛电视台就指出,华盛顿对中东地区的影响力已经大幅减弱,甚至已经无法推动盟友在地区和国际问题上采取支持美国的立场。

沙特政治学者 艾德·阿勒艾德:沙特与俄罗斯和中国这两个大国都有非常密切的战略关系和经济合作,沙特无法牺牲这些关系去做出选择。

6月底,G7峰会上曝光的一段悄悄话,暴露出西方国家的“石油危机”已迫在眉睫。

法国总统 马克龙:总统先生,不好意思,抱歉打断你们。我刚和阿联酋总统通了电话,要求他们提高(石油)产量,他告诉我两件事,一是他们已经处于最大产能,二是他告诉我,沙特可以增加一点,每天大约(增加)15万桶,或者再多一点。

而此次拜登的中东行,目标之一就是一次“找油之旅”。

美国总统 拜登:这一次我不是来与(沙特)王储会面,我来这里是为了与海湾合作委员会和九个国家会面。

在《华盛顿邮报》看来,一向以所谓“价值观”和“人权问题”指责沙特的美国,此次访问沙特,无疑是一次“自我打脸行为”。

人权观察组织中东和北非执行主任 库格尔:那些美国总统声称要维护的价值观,一旦与其他更重要的利益发生冲突,他(拜登)就愿意牺牲他们。

拜登欲打造“反伊同盟” 伊朗总统:美不应该用霸凌语言与伊朗交谈

在外界看来,除了修补美沙关系,拜登的沙特之行还有另一个目标,就是针对伊朗核问题形成美国、以色列、沙特等国的“反伊同盟”。

以色列巴伊兰大学美以关系学者 吉尔博:(拜登)传递给伊朗的信息是,你有最后一次机会,回到2015年的伊核协议,否则美国将支持和赞助一个主要针对伊朗的区域性联盟。

对此,伊朗总统莱希在内阁会议上直言,美国声称伊朗应“重返伊核协议”,但实际上伊朗从未退出过伊核协议,美国才是违约的一方。

伊朗总统 莱希:美国不应该用霸凌语言与伊朗交谈,直到现在,伊朗的谈判团队所提出的内容都是理性且符合逻辑的。

伊朗媒体猜测,美国在借机打造针对伊朗的“中东版北约”,还可能试图把比较温和的阿拉伯国家也拉入伙。

中东国家近期互动频繁 地区局势趋稳

2020年9月15日,以色列和阿联酋在白宫草坪签署《亚伯拉罕协议》,标志着两国关系正常化。随后,穆斯林占多数的巴林、苏丹和摩洛哥也参加。

但在美国的压力下,沙特和以色列关系能否正常化,以及在巴勒斯坦问题上美国频频“拉偏架”偏袒以色列的大背景下,美国试图重新“掌控中东”可能只是一厢情愿。

沙特政治学者 艾德·阿勒艾德:沙特与以色列两国有互派使节的可能性,但两国真正加入同一个军事联盟的情况几乎不可能出现。

而近期,中东国家间的频繁互动,也表明该地区正试图按照自己的意愿进行“重新洗牌”。

6月底,伊拉克总理卡迪米访问了沙特和伊朗。

据卡迪米此前透露,伊朗与沙特经过多轮对话,已经“接近”结束长期紧张关系。

今年3月,沙特王储萨勒曼曾表示,沙特和伊朗是“永远的邻居”。

这被视为剑拔弩张的中东双强出现和解迹象,而随着地区局势趋稳,伊朗与阿拉伯国家关系的改善,也有利于伊朗在恢复伊核协议谈判中占据主动。

就在拜登访问中东之际,克里姆林宫宣布,俄罗斯总统普京将于7月19日前往中东,也就是拜登的中东行结束三天之后。他将赴伊朗德黑兰参加俄罗斯、土耳其和伊朗三国峰会,这也是自俄乌冲突爆发以来,普京的第二次出访。

伊朗外交部发言人 卡纳尼:这三个国家(伊朗、俄罗斯和土耳其)都有提升双边和三边合作水平的积极意愿,我们将在未来几天见证积极的发展。

值得注意的是,“大中东”地区的另一个主要“牌手”土耳其虽然与美国有密切的军事联系,但在制裁俄罗斯、北约扩员等问题上拒绝紧跟美国。据半岛电视台报道,在过去的一年里,土耳其一直在修复与沙特、阿联酋和埃及等地区竞争对手的关系,以色列和伊朗也在其关系建设名单上。

“美国作为中东可靠安全保障的时代已经一去不复返”

既想甩掉战略包袱,又不想损失实际利益,自奥巴马政府以来,“欲撤还留”一直是美国中东政策难解的“结”。

美国媒体认为,眼下拜登急需这样一次出访,来理顺与相关国家间的关系,以推进某些“再平衡”。但对沙特等美国中东“盟友”而言,昔日美国作为可靠安全保障的时代已经一去不复返,美国的“不可靠”和“不可信赖”早已变成常态。