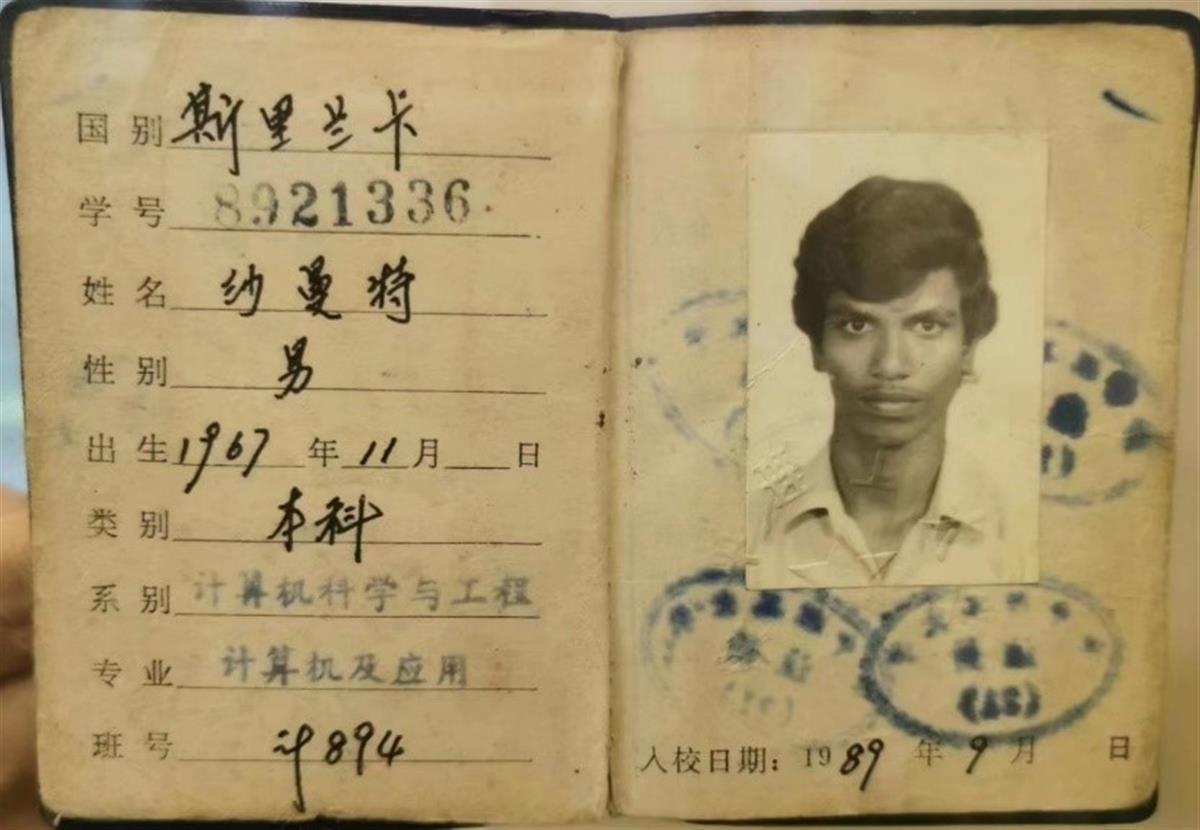

33年前,来自斯里兰卡的留学生沙曼特(Mario Samantha Fernando)怀揣着对中国的向往,来到华中科技大学(原华中理工大学)计算机及应用专业学习,自此开启了与中国、与武汉,与华中大的不解之缘。

毕业后,他留华工作、创业,抓住中国发展的机遇将公司越做越大。

在中国与斯里兰卡建交65周年、华中大建校70周年之际,沙曼特回到母校并接受湖北日报全媒记者采访,讲述自己与中国的故事,与湖北的不解之缘。

《China》,China!

沙曼特对中国的憧憬源自于一本叫《China》的杂志。

1978年,在中国驻斯里兰卡大使馆内,11岁的他偶然发现了这本介绍中国文化、历史和艺术的杂志,从此便一发不可收拾,成为了它的忠实读者。

在浩瀚图文中,沙曼特酣畅淋漓地游历着中国的大好河山和无限风光,也逐渐对这片古老的东方土地产生了极大的好奇。

“到中国去!到中国留学!”日复一日,这样的念头在他心中生根发芽。

长大后,他便迫不及待地在斯里兰卡参加了中国招收来华留学生的考试,并以优异的成绩通过,顺利获得来华留学的资格。

在北京学习了一年的汉语后,他怀着无比激动的心情踏入华中理工大学(现华中科技大学)的校门。

情定武汉,融入华中大

一提起当年在华中大学习和生活的故事,沙曼特仿佛开启了时间胶囊一般,尘封在他心底的记忆依旧鲜活和明亮。

再次回到这里,校园环境还是如同他记忆中的那般。“枝繁叶茂、绿荫如盖,老师和同学们也如当年一样友好而充满朝气。”

“实验室里奋力敲击键盘、在图书馆自习、周末和朋友一起在东湖边上骑行,一起吃武汉的热干面、豆皮,一起听歌……”这些回忆仿佛一颗颗珍珠,串在他的人生轨迹线上,熠熠闪光。

那几年,热爱中国文化的沙曼特还通过录音机学了不少中文歌,齐秦、周华健等都是他喜欢的歌手。

“当你觉得外面的世界很精彩,我会在这里衷心地祝福你……”1991年 “十堰杯”外国人唱中国歌曲电视邀请赛中,他声情并茂地演唱了《外面的世界》。

从北京到武汉途中,沙曼特感染水痘,还面临着听不懂武汉方言等语言障碍。好在老师和同学对他照料有加,他也和同学们结下深厚感情。

如今,他还经常和同学们保持着联络,不时参加武汉和深圳的校友聚会,并勉励来自不同国家的学弟学妹们努力学习汉语,挖掘中华文化的宝库。

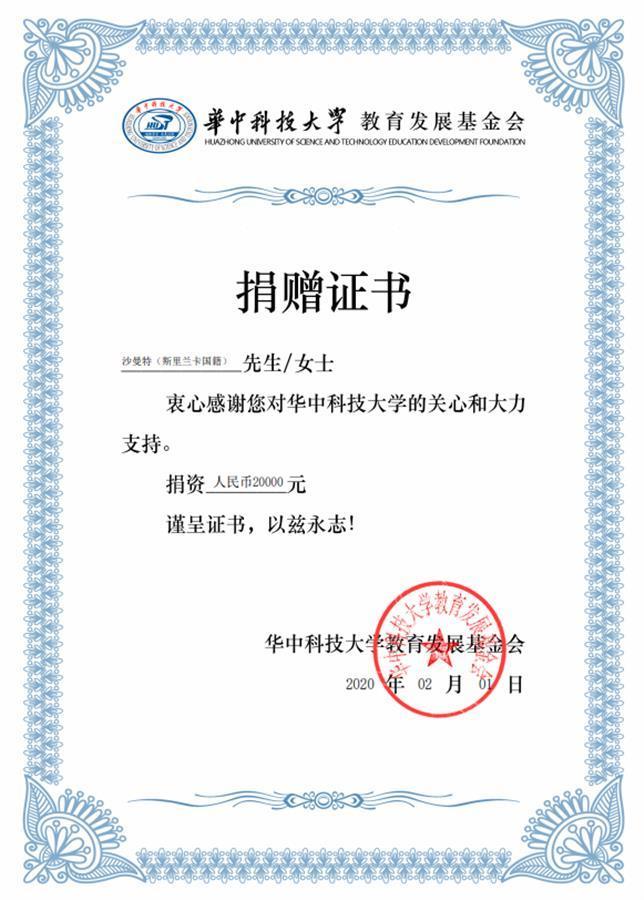

“读一所大学,爱一座城市。”2020年疫情期间,沙曼特通过华中大教育发展基金会捐赠两万元,传递武汉、对母校的关怀关切。

从“留学中国”到“留在中国”

“一带一路”倡议提出9年来,沿线国家掀起赴华求学热,广大来华留学生在推动“一带一路”建设的同时,也架起了国家间沟通交流的坚实“桥梁”。

大学毕业后,他南下到深圳、香港等地工作并与一位中国姑娘结婚,组建了幸福的家庭。

追梦过程中,沙曼特也成为了中国和世界沟通的桥梁、“一带一路”上的奋斗者和建设者。

计算机专业背景出身的他瞄准互联网发展的势头,在深圳创业并在香港和深圳成立了两家电子公司,主要从事电子产品、电脑单片机技术、消费类电子产品进出口业务及相关配套业务。

多年来,企业创新生产30余件产品,深耕海外贸易网络,产品远销美国、加拿大、英国、德国、法国等多个国家或地区。眼下,正积极推进跨境电商业务发展。

“我相信,数字经济合作、跨境电商都正在为共建‘一带一路’贡献力量。”他说。

此外,沙曼特还用自己的方式弘扬中斯传统友谊,促进两国合作发展。

2021年,历时2年谈判,他力排万难在斯里兰卡成功注册中斯交流协会,并将总部设在深圳和斯里兰卡科伦坡。“希望通过多种渠道,为中斯两国企业、教育者、学生等创造更多交流沟通的机会。”

回望来时路,沙曼特表示,自己的每一步成长都与中国,与华中大密不可分。

华中科技大学国际教育学院学生办公室主任黄超表示,今年是华中大建校70周年,也是学校开展来华留学教育60周年。六十年来,学校已为全世界130多个国家和地区培养各类留学生1万多名,其中走出了一大批杰出人才。

“华中大始终与共和国同行、与新时代共进,不断扩大教育对外开放,持续助推‘一带一路’地区人文交流、人才培养、科技创新平台建设。”他说。

(湖北日报全媒记者曹雯 通讯员熊苒苒)