有人用“虎爸虎妈”来形容严格的家长,严格的度究竟该如何把握呢?“棍棒出孝子”“不打不成器”,这样的教育方式又会对未成年人身心健康产生什么影响呢?当父母双方在教育理念或教育方式上存在分歧时,该听谁的呢?

对于离异的父母来说,当一方认为另一方的教育方式不妥时,往往会提出变更抚养权。随着家庭教育促进法的实施,对依法带娃提供了法律依据,那些在抚养权纠纷中存在问题的父母,法院也将依法责令他们接受家庭教育指导,先来看北京市朝阳区人民法院审理的一起抚养权变更纠纷案。

家住北京的李女士和张先生曾经是一对夫妻,2019年二人离婚,约定儿子小军由孩子的父亲张先生抚养。不过2021年5月,李女士发现小军身上有伤,便向派出所报了警。

北京市朝阳区人民法院审判员 魏慧彪: 公安机关经传唤张某询问,发现孩子身上的一些外伤,包括肿胀,肿痛是孩子的父亲张某在管理教育中存在一些责罚、打骂的行为所致。

父亲频繁打骂孩子 母亲要求变更抚养权

据张先生称,因为小军时常有撒谎等行为,所以他在平时教育小军的过程中有打骂行为。经民警工作,李女士和张先生在派出所达成了《书面协议》,约定:孩子暂时与李女士一起居住,由孩子决定是否还同张先生居住,无论什么情况下,任何人不得伤害孩子,不可以打骂体罚孩子。

李女士认为,小军父亲的行为损害了孩子的身心健康及合法权益,随后将张先生起诉到法院,要求变更孩子的抚养权。庭审中,针对张先生对小军进行责罚、打骂等情况,法官进行了核实。

法院经查明,作为孩子的监护人、抚养人,张先生在日常的管理教育模式中,过度依赖且频繁使用打骂、责罚的方式来教育孩子,对孩子的身心健康有一定的影响。

北京市朝阳区人民法院审判员 魏慧彪: 他责罚的方式和行为过于严苛,超出了一般性的家庭和社会大众对于责罚孩子的尺度和界限。同时呢,也是被孩子本人所不能容忍,是一种过激的教育模式,我们认为这种方式从使用频率上以及使用的手段和方式上,综合判断它是一种过度责罚的行为。

父亲当庭认错 表示愿意积极改正

庭审中,张先生承认在对孩子教育中存在不当之处,他说之所以这么做是由于孩子犯错不知改正,他在心急之下才动了手。并表示他已经认识到了自身行为欠妥,愿意积极改正。

那么小军还是否愿意继续与父亲共同居住生活呢?根据民法典的规定,离婚后子女的抚养,子女已满八周岁的,应当尊重其真实意愿。考虑到小军已年满十一周岁,法庭询问了他本人的意见。

询问孩子意见 法庭充分考虑孩子意愿

在庭审中,小军对法官说,他仍然愿意继续随父亲共同生活。不过对于张先生在日常管理教育孩子的过程中存在过度责罚孩子的情形,法院会作出怎样的判决呢?

我国《家庭教育促进法》第四十九条规定,公安机关、人民检察院、人民法院在办理案件过程中,发现未成年人存在严重不良行为或者实施犯罪行为,或者未成年人的父母或者其他监护人不正确实施家庭教育侵害未成年人合法权益的,根据情况对父母或者其他监护人予以训诫,并可以责令其接受家庭教育指导。

依照此条规定,朝阳法院依法对小军父亲的错误行为予以训诫,并责令其接受家庭教育指导。

北京市朝阳区人民法院审判员 魏慧彪:法院依照家庭教育促进法的规定,认为张某有不正确实施家庭教育的行为,一方面是张某没有尊重子女的个体差异,在教育子女过程中,没有灵活多样地采取多种的教育方式,一味地使用责罚的方式教育子女是不正确的家庭教育方式。另一方面呢,张某没有按照家庭教育促进法施行严慈相济和相互尊重、平等交流的方式来教育子女,这样是不利于子女身心健康的。同时他的过度的责罚行为也导致了儿子受伤的结果,这也是违背了家庭教育的初衷。

在这次庭审结束后,朝阳法院邀请张先生家所在社区的社区工作室人员及国家级心理咨询师,共同对张先生和李女士进行了家庭教育指导。

社区工作人员介绍,这次家庭教育指导主要从青少年心理角度出发,对于张先生管理教育子女的方式方法进行改进,并详细讲解了离异家庭子女家庭教育的注意事项及问题解决方案。

北京市花家地南里社区书记 吴长清:家长对于孩子有些困惑,跟别人讲就说不到他心坎上,跟心理咨询师一讲,心理咨询师帮他一分析,要正确的行动、正确思想、正确的方式教育引导孩子。

李女士和张先生在接受家庭教育指导后,都表示更加注重了与孩子的沟通交流,张先生也认识到了自己错误的教育方式,更懂得从孩子的角度出发考虑问题、处理问题。

那么,对于李女士主张变更抚养关系的诉求,法院最终会作出怎样的判决呢?

法院审理认为,虽然张先生管理教育子女方式存在不当之处,但是,张先生已经认识到错误并明确表示同意改正、已经接受家庭教育指导,法院询问孩子小军的意见时小军表示愿意继续随同张先生生活,结合查明事实及证据法院最终作出了判决。

北京市朝阳区人民法院审判员 魏慧彪:据我们了解,在上次之后没有再打骂孩子的情况,孩子母亲父亲这都是回访过的,对孩子的教育方式已经改正了。同时本院依职权查明张某在抚养教育子女过程中并不存在不抚养子女,虐待,以及身体的残疾、患病等不适合抚养子女的法定事由。所以说本院综合考虑以上因素,没有支持李某变更抚养权的诉讼请求。

据本案主审法官介绍,在他们审理的大量涉及未成年人的家事案件中,大部分离婚纠纷、子女抚养纠纷案件中都存在不当家庭教育的问题。办案人员认为,长期以来,“棍棒出孝子”“不打不成器”等错误家庭教育理念,导致未成年子女在家庭教育中被过度责罚的情况时有发生,这样的行为侵害了未成年人的合法权益,将依法受到惩戒。

北京市朝阳区人民法院审判员 魏慧彪:《家庭教育促进法》已经将家庭教育由家事上升到了国事的高度,所有的家长都需要依法带娃,纠正过去不打不成器的错误教育理念,要通过合理的方式来管教子女。不得一味实施简单粗暴的棍棒教育,过度责罚子女的不正确家庭教育方式,将受到法律的约束和惩戒。

用不当方式争夺抚养权

会给子女造成伤害

法官介绍,离异夫妻争夺孩子抚养权时,常常会把对方教育方式不当,或者认为自己能给孩子更好的教育作为诉讼理由。不过,法庭往往考虑的是,究竟什么样的结果会更有利于未成年孩子的成长。儿童利益最大化原则是解决抚养权归属问题的基本价值取向。一些家长在争夺抚养权的过程中,采用不恰当的方式,反而会对孩子造成不好的影响。南京市秦淮区人民法院就审理了这样一起案件,并责令父母双方接受家庭教育指导。

2022年4月,南京市秦淮区人民法院向两位年轻的父母下发了家庭教育指导令,对他们进行了线上指导。

南京市秦淮区人民法院少年及家事审判庭法官 顾荣荣:子女的教育是需要父母双方的共同参与,发挥父母双方的作用,父母与子女的关系不因双方的离婚而消除,离婚之后你们更应本着最有利于未成年人的原则进行沟通协商,相互配合履行家庭教育责任,避免因相关的问题产生冲突,给子女造成更大的伤害。

接受这次家庭教育指导的是6岁儿童小童的父母,双方在2019年时离婚,当时孩子不到三岁,按照离婚协议的约定,小童由他的母亲李女士直接抚养,他的父亲印先生享有探视权,每月支付两千元抚养费。

南京市秦淮区人民法院少年及家事审判庭法官 顾荣荣:双方协议离婚之后孩子一直是随女方抚养生活,被告也是按期去探望的,就是女方在向法院陈述的时候,为了减少离婚对孩子的伤害,对于男方(印先生)行使探望权的时候,被告(李女士)一直是积极履行也配合。

然而2021年12月,印先生将小童接走探视后,迟迟没有送回李女士那里。

南京市秦淮区人民法院少年及家事审判庭法官 顾荣荣:包括女方和她的母亲就一直打电话要求男方将孩子送回,但是男方均拒绝,而且男方还将孩子隐匿起来,就不让女方知道他的住所,同时也没有将孩子送去幼儿园就读。

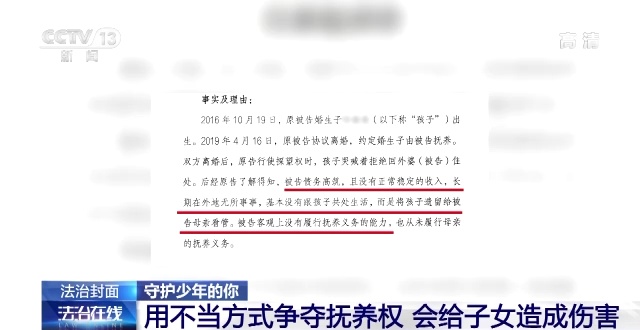

转眼到了2022年年初,印先生向南京市秦淮区人民法院提起变更抚养权的诉讼。他在民事起诉状中指出,被告李女士债务高筑,无稳定收入,长期在外地,基本没有跟孩子共处生活,而是将他留给小童姥姥看管;也就是说,李女士客观上没有履行抚养义务的能力。那么印先生为什么会提起诉讼,他说的又是否属实呢?

法庭上,印先生指出,他不赞同原告的教育方式,他认为原告对孩子的管教过于严格,也正因为这个原因,孩子已经对被告和被告母亲产生抵触,每次他探望完将孩子送回去时,孩子都会哭闹。

对此,孩子母亲李女士表示,自己对孩子的饮食和睡眠上要求比较严格,是希望能给孩子养成良好的行为习惯。对于印先生所说的缺少陪伴的问题,她表示,自己并没有不管孩子,只是由于工作性质,需要经常出差。

原告一方被指出藏匿孩子,不让孩子上幼儿园,被告一方则被认为对孩子要求过于严格,并且缺少陪伴,法院经审理认为,双方在履行对未成年人监护职责过程中的这些行为都属于不当行为,依据《家庭教育促进法》的相关规定,2022年4月13日秦淮区人民法院向小童的父母双方下发了家庭教育指导令。

南京市秦淮区人民法院少年及家事审判庭庭长 朱教莉:他是把孩子藏匿起来,甚至影响到了孩子接受教育的权利,不让孩子上幼儿园,用这样的方式,实际上来剥夺母亲对于孩子教育、抚养的这样一个权利,实际上无形当中对于孩子的影响是巨大的,孩子现在在上幼儿园,他不让他接受该有的入园教育,这个时候就严重侵犯了孩子的权益,所以我们对于这个情况下发了责令他接受家庭教育指导的一个指导令。

藏匿孩子侵犯受教育权 承担哪些法律后果?

法官指出,印先生将孩子接走后藏匿起来,不让他上幼儿园,侵犯了孩子的受教育权。《中华人民共和国未成年人保护法》第二十四条规定:未成年人的父母离婚时,应当妥善处理未成年子女的抚养、教育、探望、财产等事宜,听取有表达意愿能力未成年人的意见。不得以抢夺、藏匿未成年子女等方式争夺抚养权。

南京市秦淮区人民法院少年及家事审判庭庭长 朱教莉:我们的初衷实际上是让他意识到他的行为不仅是一种不当的行为,甚至是已经严重影响了侵犯了孩子的权益,并不是说我们对他仅仅就是一个简单的说教,实际上指导令,就像在家庭教育促进法是规定在法律责任这一篇,法律责任就是你已经触犯了法律的规定了,要承担相应的法律后果,那么这个法律后果我们第一步是要求接受指导。

法官办案时还了解到,李女士在生活中对孩子要求比较严格,比如在饮食方面和睡眠时间上都给孩子制定了严格的规定,而这些给年幼的小童造成了一定程度的心理压力。根据《中华人民共和国家庭教育促进法》第五条规定,家庭教育应当尊重未成年人身心发展规律和个体差异。

法官指出,母亲对孩子的教育应从孩子的年龄和心理特点综合考虑,多倾听、关注孩子的真正需求。

经过线上家庭教育指导,印先生从开始拒绝送回孩子,到后来意识到擅自接走孩子、拒绝送回的行为是错误的,他表示会通过法律途径获取小童的抚养权。

李女士也意识到自己以前的教育方式对孩子造成了压力,只注重了行为习惯,却忽视了心理健康,她认真听取了法官的建议,并表示以后会多从孩子的角度考虑。

判决孩子继续由女方抚养 法院详解原因

法院经审理认为,孩子一直随母亲李女士共同生活, 已形成现有的生活习惯, 印先生未提供证据证明李女士存在不宜抚养孩子的法定情形,经过家庭教育指导,李女士表态会积极改正自己的教育欠缺之处。而印先生未经同意擅自带走孩子抚养的行为,阻碍母亲对孩子的抚养和教育,侵害孩子正常接受家庭教育的权利,此行为不应当得到法律和社会的认同。从有利于孩子的健康成长和学习出发,法院对原告印先生请求变更婚生子抚养关系的诉讼请求不予支持。

案件判决结束后,法官对小童父母双方继续回访。在最近的一次电话回访中,法官了解到,目前孩子已经被送回母亲李女士处,也顺利进入了幼儿园。

南京市秦淮区人民法院少年及家事审判庭庭长 朱教莉:办案机关对家长进行一个有针对性地家庭教育的指导,这样的话全方位、全流程来实现,共同的实现家庭教育促进法的一个落地,其实最主要的还是能够帮助或者是给我们未成年人提供一个健康良好的生活和学习的环境,保障他们的健康成长。