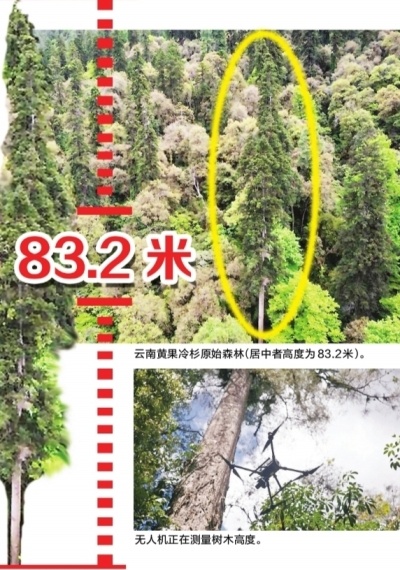

云南黄果冷杉原始森林(居中者高度为83.2米)。

“76.8米!”

“83.2米!”

最近,有关树木的两项纪录被刷新!

前不久,在西藏墨脱县境内的背崩乡格林村记录到了一棵高达76.8米的不丹松,是目前中国大陆已知的最高的一棵树。

18日,记者从中国科学院获悉,我国科学家日前在西藏察隅县发现了成片高大的云南黄果冷杉原始森林,其中最高的一株高度达83.2米,胸径207厘米,刷新了中国最高树纪录。

不丹松是什么松?云南黄果冷杉又是什么树?科学家如何确定它的高度?研究这些高大树木有什么意义和价值呢?一起走进大树的世界。

83.2米登顶中国“树王”

不丹松与大多数喜欢冷凉干燥环境的松树不同,不丹松是一种喜欢潮湿环境的松科松属植物。它们仅分布于喜马拉雅区域,我们国家云南和西藏,以及临近的不丹和印度也有不丹松分布。它们经常与近缘的乔松,一同构成了这一区域的针阔混交林。

不丹松是一种个头高大的乔木,在自然环境中,不丹松的平均高度为25米,而这次发现的大树也是不丹松群体里的巨人了。

云南黄果冷杉则是黄果冷杉的一个变种,与原种的主要区别在针叶质地稍厚,通常较长。虽然叫杉,但是云南黄果冷杉并不是一种真正的杉树,它是松科冷杉属的成员。

云南黄果冷杉生长在海拔2600-3600米气候较温和的区域。棕色森林土的山地及山谷地带是它们最喜欢的生活环境。云南黄果冷杉通常与华山松、红豆杉、毛牛白蜡、华白杨等针叶树、阔叶树组成针阔混交林。在林子当中,平均个头高达60米的黄果冷杉通常都是顶层树种,傲视其他植物。

我国科学家近日发现的云南黄果冷杉刷新了中国最高树纪录,这是第二次青藏高原科考“森林和灌丛生态系统与资源管理”专题的发现。

这一发现由中国科学院植物研究所郭柯团队完成。经无人机吊绳多次测量,此次发现的云南黄果冷杉林林冠高度达70米,最高的一株高度83.2米、胸径207厘米,高度超过了此前曾报道的位于西藏的不丹松(76.8米)和位于台湾省的台湾杉(81米至82米)。

据介绍,新发现的云南黄果冷杉林在察隅县上察隅镇察隅河两岸山地和河谷地带呈带状分布,海拔2300米左右。群落中含有大量国家一级重点保护野生植物红豆杉古树,以及附生的兰科和蕨类等植物。

“该区域之所以能够保留如此高大完好的原始森林,得益于优越的气候和地形条件,以及极少的人类活动干扰。此处的大量高大树木及所在群落和生态系统具有重要的科研价值和保护意义。”中国科学院植物研究所研究员郭柯说。

如何量出大树的高度?

科学家是如何获得大树高度的呢?

我相信,首先出现在大家脑海里的方法就是用尺子量。但是,这个方法对于测定大树高度并不实用。且不说爬上高树本身就是个难题,单说如何保证皮尺从树顶垂直到地面就是个非常困难的任务。

在这一次不丹松高度的测定中,使用了背包激光雷达。这个工具听起来很神秘,其实工作原理很简单,就是利用激光测定两点之间的距离,地球和月球之间的距离数据也是用激光测量得到的。

通过测量出空间内多个点的位置和距离,利用计算机处理这些数据,最终建立起大树所在区域的3D测绘数据模型,这样一来,精确计算出大树的高度就变得非常容易了。

在测量云南黄果冷杉时使用了无人机吊绳进行了多次测量,使用无人机飞到树冠顶端平齐的地方,放下吊绳,再测量吊绳的长度即可。使用无人机可以保证吊绳垂直绷紧,更准确地反映出树木的真实高度。

植物为什么不能无限长高?

绝大多数植物是有寿命的,即便是很多高大的树木也有固定的生命周期。

最典型的应该是棕榈科的贝叶棕了,这种大树的高度可以超过30米,但是它们有着固定的繁殖周期,60年的时间一到,贝叶棕就会开花结果,这棵大树的生命就到了尽头。

很多植物,一生中可以多次开花结果繁育后代,就如同不丹松一样。

从理论上来说,不同组织植物细胞都保留有一定的全能性,也正因如此,植物有很强的修复自身的能力,即使有个枝条被砍掉,甚至整个树冠被砍掉,还是会长出新的枝叶。只要保证植物的根系,茎干和叶片中的输导组织不坏,叶片可以正常进行光合作用,那这棵大树就一直会生存下去。

所以从这个意义上来说,如果条件合适,这些干细胞存在,不同的组织能够不断更新,那植物就不会死。

不过,在自然界中下,植物长生不死很难发生。因为只要时间够长,所有区域都会遇到突发事件,即使不是泥石流、飓风、地震、病虫害这些灾害,也会碰上冰期和长时间干旱。就算因为运气好,躲过了所有天灾,还要面对新物种的竞争。所以,大树没有永生的可能,也就没有大树能够无限制地长高了。

研究大树有什么意义?

研究这些大树对于我们研究一个区域的生物群落演化以及生态适应有着不可估量的价值。当然,研究巨树还可以帮我们解决一个科学谜题,就是如何把水分和矿物质营养从树根里面,送到高高在上的枝头呢?

比如说,这次发现的云南黄果冷杉,高度为83.2米,换算成居民楼,大概相当于28层高度,如果没有水泵提供压力,我们根本无法在如此高度享受自来水服务。那么没有水泵的大树是如何将水从树根送到枝头的呢?

最初,人们认为,大树是通过毛细作用来提水的。所谓毛细作用,就是水会顺着很细很细的管道向上“爬”,这些管道越细,爬升的高度就越高。但经过计算发现,以大树输送管道(维管束)的尺寸产生的毛细作用,根本无法把水分送到几十米高的地方。

实际上,大树还真的有个“水泵”——枝干顶端的叶子。叶子不停地向空气中释放水汽,使得树干维管束的水分就会来补充,通过这样的传递,树根吸收的水分就被“抽”上来了。因为跟蒸腾作用有关,这种特别的提升力就被称为蒸腾拉力。不过,这个供水系统究竟是如何常年运转的,为什么会产生如此巨大的拉力,到目前还是个谜。

这次发现的两棵刷新纪录的树,对于我们研究植物的生理,特别是水分和营养的运输的生理,具有重要的价值和意义。

【解读】

“树王”能给我们带来什么

生态系统生产力强,富集碳的能力高,有生产大量生物的潜能,才能孕育出高大的树。“树王”在人们的心目中,既是一种自然和文化名片,也是一种旅游资源。“树王”所在地会不会成为人们的新打卡地,还很难说,但当地有必然对此做好保护。

2019年,巴西研究人员在检查巴西国家太空研究所(INPE)的卫星影像时,发现在亚马逊偏远雨林里有一群70至80米高的大树。这些大树大部分位于河流边缘,多数树高超过70米,属于亚马逊豆(一种檀木)。科学研究团队经过实地考察测量,最高的一棵高达88.5米,而且这群大树树龄约400至600年。与此同时,世界上最大的树是位于美国加州的一棵被称为薛曼将军的红杉,重达2000吨。

这些“树王”兼具了人文景观和经济价值。它们的存在是衡量生态的一个重要标尺,通过这样的标尺,可以预测人类和其他生物的生存环境和生存质量。相当多的研究表明,树木生长越高的森林越具有更高的生物多样性。

这其中的原因在于,树木生存也讲究博弈论,它们总希望能比自己的“邻居”获得更多的阳光、水分和营养。如果一片森林中有较多的高大的树和“树王”,就证明这个环境生产力丰富,适合于不同树木竞争,以不同的形式成长,产生出较丰富的树木多样性。这种多样性也滋养了那些依赖树木生存的其他物种,包括其他动植物和微生物。亚马逊雨林、北欧的芬兰森林、中美洲森林和东南亚地区的森林,包括中国的森林。同时,高大的树木以其巨大身形可以累积巨量的生物质和碳储存量。总体上,每棵大树碳储存量相当于数百棵一般树木,而“树王”更是如此。

从人文和自然景观,以及生物生产力和生物多样性看,“树王”的出现既是生态良好的体现,也更值得人们珍惜和保护。

综合新华社、央视、科普中国、《光明日报》报道