从左至右分别为:石一枫、李敬泽、李洱、史航

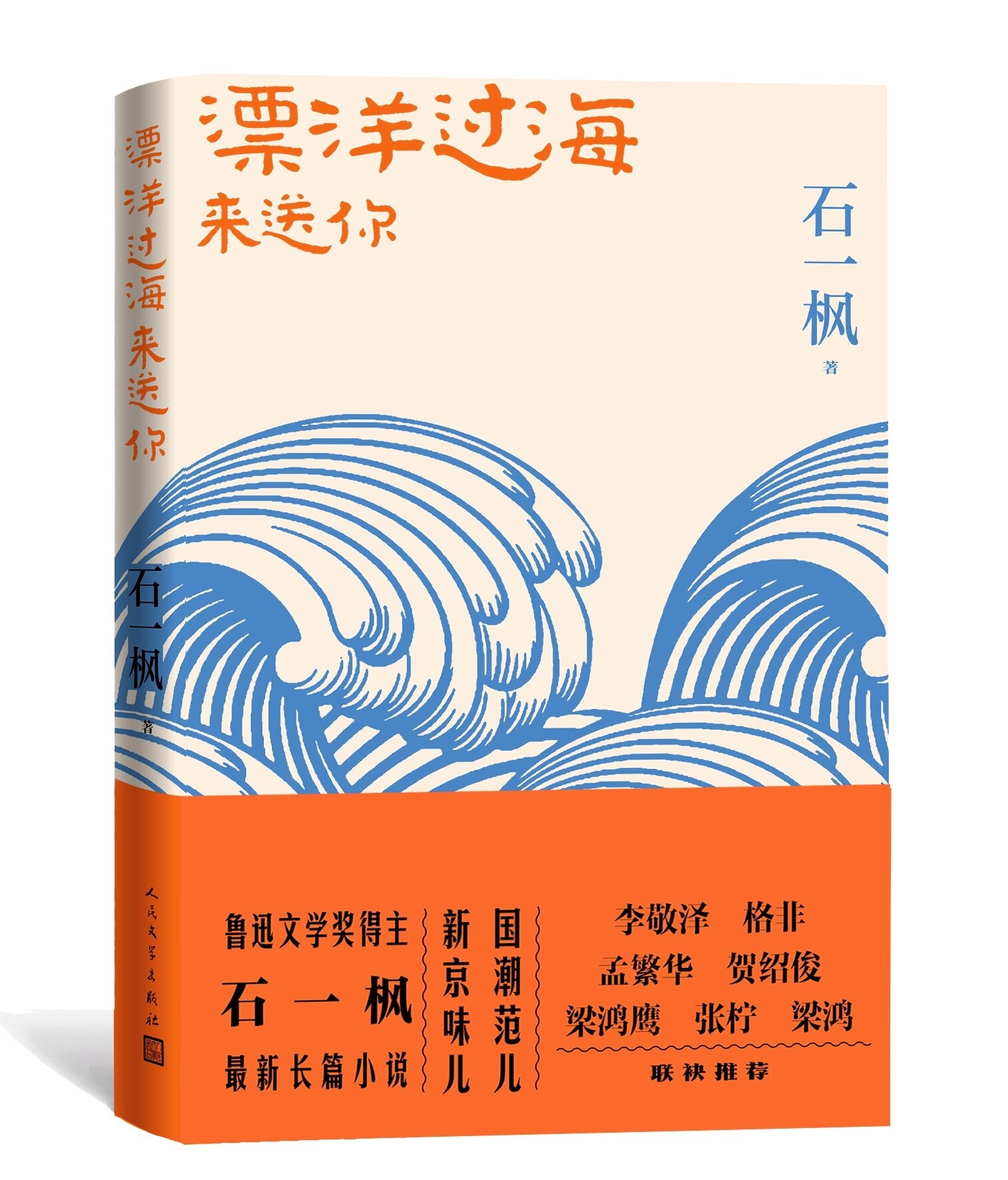

“小说就是一次事件、一场危机,是你没想到的东西突然水落石出、白刃相见。”日前,石一枫线上发布长篇新作《漂洋过海来送你》,中国作协副主席李敬泽、茅盾文学奖得主李洱、著名编剧史航参加发布会,并与石一枫围绕“新顽主vs新世界”展开对谈,接受媒体群访。

石一枫以他行云流水般的通透畅快,书写了一个有关坚持、信念和希望的故事。北京男孩那豆的一个执念,将故事的发展推进至太平洋彼岸,让不同阶层的年轻人达成了某种理解。而他们的祖辈们,在上世纪四五十年代也曾有过一段军民鱼水情的偶遇……《漂洋过海来送你》可看成当下年轻一代的成长小说,他们最终学会在长时段的历史意识和全球视野里,去理解家族和中国命运。曲折离奇的故事背后,是作者对社会现实的思考。

石一枫,1979年生于北京,1998年考入北京大学中文系,文学硕士。石一枫曾经以《世间已无陈金芳》获得过鲁迅文学奖,他的长篇小说《心灵外史》《借命而生》不仅在文学界、评论界备受好评,也在不同年龄段的读者当中收获了很多喜爱。

你能为别人做点事心里多痛快

问:石一枫写北京非常多,他获得鲁迅文学奖的代表作《世间已无陈金芳》里面第一个情境,就是陈金芳在国家大剧院观剧。几位老师如何看待这个作品里面的新京味儿?

李洱:看这个小说我确实想起过老舍,想起过刘恒,包括想起过邓友梅。我想起老舍《四世同堂》《茶馆》,我更多想起他的《二马》,但是我更愿意把《漂洋过海来送你》放在老城区而不是笼统京味儿里来谈。胡同这个空间用得非常好,在中国的北方城市当中,老城市里面都有胡同,所以这部小说,与其说把它放在新京味儿里,还不如说,至少故事是从老城区开始的。

史航:非要说新京味儿,那就把一枫的小说当成小说里爷爷的酱油厂,酱油厂的地盘后来是国际金融中心。你硬要说国际金融中心还是有点酱油味儿那也行,其实那是你心里的酱油味。

关于京味儿,我一个是喜欢石一枫,一个是喜欢赵赵。赵赵那些小说也是北京人写的北京人,包括北京青年的故事,骨子里就是两个词,又温柔,又爽利。什么叫爽利?《水浒传》里,鲁达说李忠不爽利,为什么?你跟我不一样。李忠不爽利,我鲁达爽利,你看我怎么做事,怎么帮人。所以爷爷那年枝说了,你能为别人做点事心里多痛快。所以他们的小说里都有帮人的成分,助人为乐的成分。鸡贼算计,最后什么都归我,或者什么都不关我事,那不是北京人,助人为乐才是北京人。

李敬泽:今天在座的,包括李洱、史航,父辈都不在北京,都是“新移民”。北京其实是一个高度移民化的城市,在这个地方是不是确定有那么一个固定的本性,叫做文学的北京性,或者叫北京的本土的文学性,真是挺难说的事,恐怕得拼命建构。同样的,在世界文学中,英国文学里是不是有一个伦敦性?不管是伦敦性、巴黎性,首先的内涵一定包括世界性和天下性,否则它们就不能称其为伦敦、巴黎。北京也是这样,当我们反反复复谈京味儿——也许有,我不能说没有——但是北京的性格,首先是它的天下性和世界性。就《漂洋过海来送你》来说,我真正感兴趣的不是所谓的京味儿,世界性才是这个小说里特别有意思的东西。

仅就写爷孙关系而言,这是我看过最动人的,起码在相当长一段时间里是这样。小说开始写那豆和他爷爷的关系,一老一小两个男人的关系,真是动人。我感觉这爷孙俩有时候像兄弟俩。

就这本书,我完全相信,00后、10后,都会像那豆一样也爱上这个老爷子,因为这个人物真是写得有风神,越往后看,那个风神就出来了。

书里面没有一个不厚道的人

问:《漂洋过海来送你》小说里介绍爷爷的名字来由,有两句诗,“风吹花又白,雪抱那年枝。”你编的还是哪找的?

石一枫:我编的。

史航:“那年枝”这个名字特别好。如果小说不叫“漂洋过海来送你”,哪怕叫“我的爷爷那年枝”我都挺喜欢,因为这个名字说明我们什么都记着,但我们不是遗少。他记得他爷爷,他不希望他爷爷的骨灰跟别人混掉。一枫这个小说打动我的就在,他那么精明地讲了一个厚道的故事。书里面没有一个不厚道的人,但都不想承认自己厚道,都把自己内心像蜡丸一样封起来。但小说在关键时刻一个一个拍碎,里面都有点心软,这里面没坏人。

问:很多人喜欢把石一枫跟王朔并线,石一枫老师要不要袒露一下自己文学的来源?

石一枫:都看过,人家好的就学人家。

史航:把石一枫跟王朔并线,我觉得只有说到“羞涩”这两个字,他们才有资格并线。王朔也是这种强烈的羞涩,甚至他为自己的温柔感到歉疚,为自己的善良感到羞涩,他在书写的时候,很抱歉,图穷应该匕首见,可如果最后没有匕首怎么办?所以他只能用对真的苛求、对自己的折磨,来作为最后的底牌给大家。

李洱:石一枫跟王朔不一样。王朔是抒情的作家,石一枫的小说显然比王朔的小说腔调复杂得多。而且石一枫写小说,实际上他是比较肯定型的作家,他认同传统的弥漫在民间文化当中非常正的一面。他的文字本身非常调皮、非常活泼,趣味横生,但这并不影响他最后的底色是非常正的。这一点读者尽管看,不会学坏。

跟传统重建联系是国潮范儿

问:很多读者觉得石一枫的小说有一种国潮范儿,几位老师怎么看?

石一枫:什么是国潮?在我这代人小的时候,本土的东西是不潮的。我是上世纪90年代度过青春期的,那时候我们要听港台音乐,听罗大佑、郭富城,再洋点的喜欢欧美的。喜欢欧美的还看不起喜欢港台的。我们本土的,比如北京的、郑州的、太原的,本土的东西是不潮的,内陆的东西是不潮的。但是国潮,我的理解,我们本土的文化元素开始变得潮了,比如我看有的小朋友穿的运动服上面写着“宣武”,挺高兴的;或者写“崇文”,特爱穿。因为崇文区、宣武区没有了。这个感觉既怀旧又时尚,或者把怀旧视为一种时尚。本土的东西变成潮的,这是这几年才有的事。

李洱:老城区的人出来之后,要融入新城区,都会面临一次选择。这个选择的艰难程度完全不亚于那豆的父亲工作的厂子没有了,要去开出租车。这里写出了人类共同的处境。我们现在有充足的理由把那豆这一家族的故事和后来黄耶鲁的故事,都看成是他在世界上寻找某样东西。这是当下年轻人跟传统文化重新建立联系的过程,这才是真正的国潮范儿。

李敬泽:我觉得门口的卤煮火烧就是国潮范儿,我从小就吃,而且我真觉得好吃。什么麦当劳、肯德基,我当时就觉得不如卤煮火烧好吃,哪有不爱吃卤煮火烧的人?卤煮火烧能够把社会各个阶层的人都紧密地团结起来。

在座的要论北京人,我比石一枫资格都老吧,因为我比他年纪大。我之所以说不要把小说界定为京味,因为我觉得那个京味里包含过多的内向性,京味就意味着这个味和全国各地所有的味都区别开来。其实,北京的味从来都是一个无所不包的,是一个盛大的东西。

我是特别喜欢石一枫体现的世界性眼光,看《漂洋过海来送你》的时候,我常常会想到狄更斯那样的小说,他有时候也就写一个村里的事,一个英国村庄的事,一个伦敦下等街区的事,但是整个小说看下来,你同时一定觉得他写的是一个世界的东西。而中国,现在也是处于这么一个时代,《漂洋过海来送你》在这个意义上是特别有意思的,写北京同时牵涉阿尔巴尼亚、美国,这是一个世界大国的书写。

楚天都市报极目新闻记者刘我风 通讯员王薇根据现场速记整理

本版供图:人民文学出版社