青年兴则国家兴,青年强则国家强。28岁的你,正处于什么阶段?一起来看看科学家们的28岁都在做什么?

中国核武器研制工作的开拓者和奠基人之一邓稼先(1924-1986)

任副研究员从事原子核理论研究

邓稼先,著名核物理学家,中国核武器研制工作的开拓者和奠基人之一,“两弹一星功勋奖章”获得者。而绝大多数人,直到他去世前一个月,才第一次听说了他的名字。

1941年,邓稼先考入西南联大物理系。1948年至1950年,邓稼先在美国普渡大学物理系攻读研究生,并获得博士学位。不久,他和200多位中国留学生冲破重重阻挠回到了祖国。

回国之后,邓稼先首先来到中国科学院近代物理研究所担任助理研究员,从事原子核理论研究。两年后,他被提升为副研究员,时年28岁。

从1958年接受研制原子弹开始,整整28年,他不要功名利禄,隐姓埋名进入了与世隔绝的戈壁滩。这28年里,邓稼先带领团队研制出了第一颗原子弹、第一颗氢弹、第一颗中子弹,这28年里,邓稼先妻子许鹿希信守离别时的承诺,始终无怨无悔地等待,可是在等到夫妻团聚的那一天时,邓稼先已经因为核辐射身患重病,苦等28年只换来一年的相处时间,邓稼先便离开了人世。

中国航天事业奠基人钱学森(1911-2009)

提出“卡门-钱近似公式”

他是杰出的科学家,美国人曾形容他“一个人抵得上5个海军陆战师”,他是中国航天事业奠基人,坚信“外国人能搞的中国人也能搞”。他就是钱学森。

1929年,钱学森考入交通大学机械工程系学习机车制造专业。然而,在淞沪抗战中,钱学森深感中国航空力量太弱,备受打击,他决心改变专业方向,努力掌握飞机制造的尖端技术。1934年,钱学森考取清华大学公费留学生,次年9月进入美国麻省理工学院航空系学习,两年后,他转入美国加州理工学院航空系,师从世界著名空气动力学教授冯·卡门。此后,年仅28岁的钱学森以一种全新的近似方程式解决了飞机高速飞行时壳体变形的数学计算难题,这就是著名的“卡门-钱近似公式”。这一公式,被后来的国际航空界广泛应用了二十年。

中国核科学事业的主要开拓者之一朱光亚(1924-2011)

领导创建吉林大学物理系

朱光亚,中国核科学事业的主要开拓者之一,吉林大学物理学创始人之一,“两弹一星功勋奖章”获得者。

1946年9月,朱光亚赴美国留学,攻读核物理学专业。1949年10月1日,中华人民共和国成立。同年年底,朱光亚牵头组织起草《给留美同学的一封公开信》,呼吁海外留学生回国参加建设,先后有52名中国留学生在公开信上签名。

1950年2月底,在美国对华实行全面封锁之前,朱光亚取道香港返回祖国。回国仅4天,25岁的朱光亚就站在了北京大学物理系的讲台上,他是当时北大最年轻的副教授。

1953年,朱光亚被分配到刚刚建立的东北人民大学(吉林大学前身)物理系任教授,被学校任命为物理系特殊实验计划组副组长,那一年朱光亚只有28岁。当时的物理系可谓一穷二白,朱光亚在领导创建物理系的同时,承担着繁重的教学任务。据统计,他亲自教过519名学生,后来成为中国科学院院士的有3人,国家科学奖项获得者、著名专家、博士生导师数百人。

“共和国勋章”获得者孙家栋(1929-)

“国家需要你干什么事情,就去干”

“两弹一星”元勋孙家栋,为中国航天事业鞠躬尽瘁60多年。2019年,孙家栋被授予“共和国勋章”。作为我国卫星事业和深空探测事业的开拓者,他被称为中国航天的“大总师”。

1951年,为了培养一批高级技术员,孙家栋等30人作为新中国成立后第一批公派留学人员,被派往苏联茹柯夫斯基工程学院的飞机发动机专业进行学习。

1957年,在孙家栋回国的前一年,毛泽东在莫斯科大学接见了中国留学生。那一年,孙家栋怀着激动的心情见到了毛泽东主席。毛泽东那一句“世界是你们的,也是我们的,但是归根结底是你们的。你们青年人朝气蓬勃,正在兴旺时期,好像早晨八九点钟的太阳。希望寄托在你们身上”的话语,让28岁的孙家栋热血沸腾,他下定决心:“国家需要你干什么事情,就去干”。

1967年,钱学森亲自点将,让38岁的孙家栋担任“东方红一号”的技术总负责人,由此开启了孙家栋为之奉献一生的航天事业。

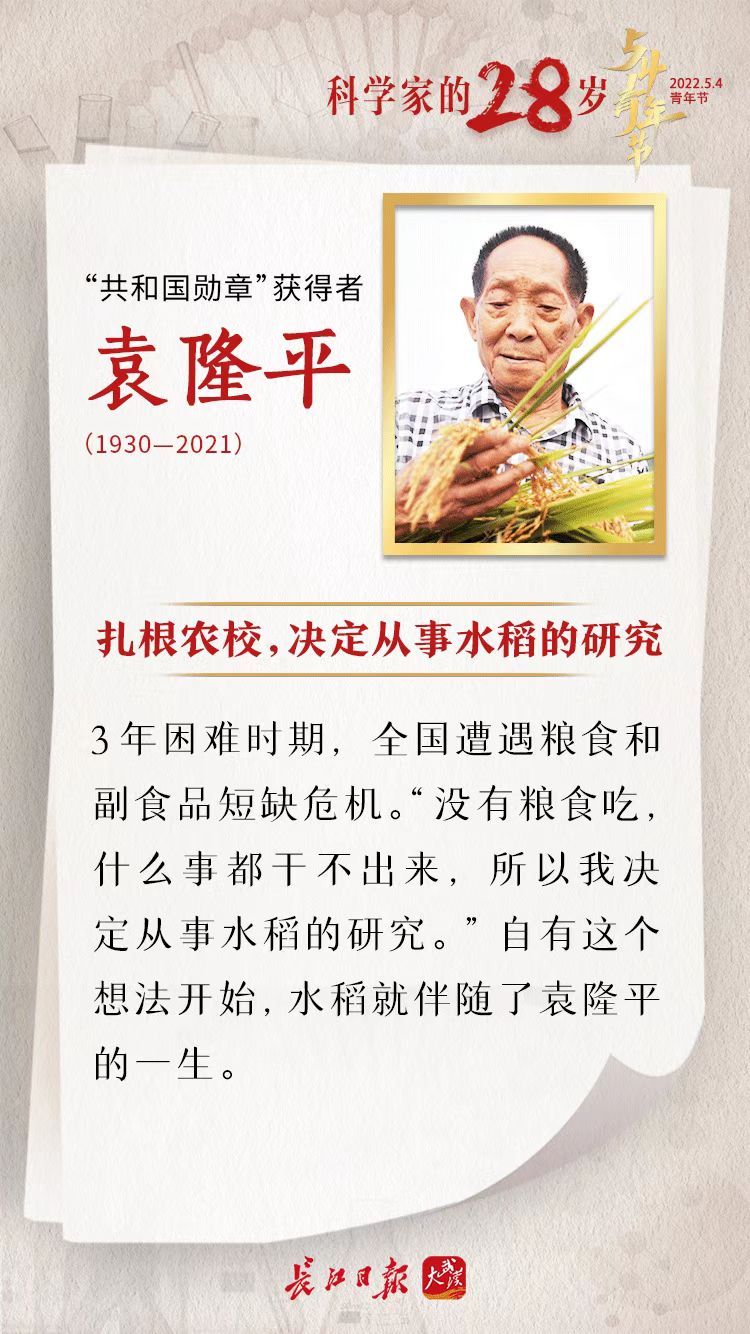

“共和国勋章”获得者袁隆平(1930-2021)

扎根农校,决定从事水稻的研究

袁隆平,“杂交水稻之父”、中国工程院院士、“共和国勋章”获得者。“发展杂交水稻,造福世界人民”,是袁隆平毕生的追求。袁老倾其一生,为我国粮食安全、农业科技创新、世界粮食发展作出了重大贡献。

1953年7月,23岁的袁隆平从西南农学院毕业,被分配到湘西的安江农校,开启了长达18年的教师生涯。上课认真,也不讲究,用袖子擦粉笔字,和学生打成一片,成了安江农校最受学生们欢迎的老师之一。

1956年,党中央号召向科学进军。在他的组织下,安江农校成立了第一个科研小组。他们把西红柿嫁接到马铃薯上,希望地下长出马铃薯,茎上结满西红柿;把西瓜嫁接到南瓜上,希望得到新型的瓜种。嫁接的作物成活了,长势也不错。

第二年,袁隆平按照“无性杂交”技术将此前研究获得的种子播种后,却发现优良变异并没有遗传下来。三年内的尝试全部失败,无一例外。这让袁隆平对无性杂交的一贯正确性产生了极大的疑问,这些疑问对之后袁隆平走上杂交水稻研究之路起到了关键性的作用。

3年困难时期,全国遭遇粮食和副食品短缺危机。“没有粮食吃,什么事都干不出来,所以我决定从事水稻的研究。”自有这个想法开始,水稻就伴随了袁隆平的一生。

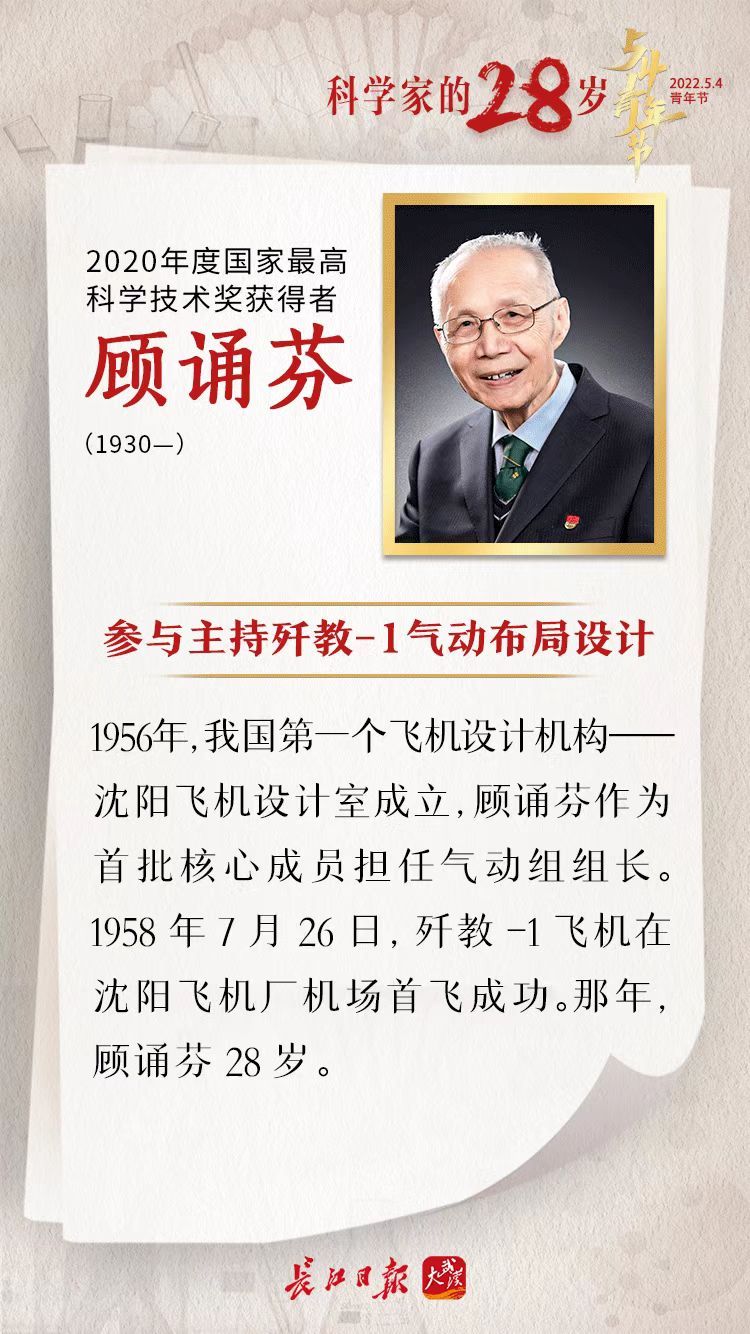

2020年度国家最高科学技术奖获得者顾诵芬(1930-)

参与主持歼教-1气动布局设计

顾诵芬是我国高空高速歼击机的主要技术负责人之一,2020年度国家最高科学技术奖获得者,他先后参与主持了歼教-1、初教-6、歼-8和歼-8Ⅱ等机型的设计研发,并担任歼-8和歼-8Ⅱ的总设计师,被称为“歼-8之父”。

新中国成立之初,百废待兴,我国航空工业几乎一片空白。1951年,航空工业局正式成立。飞机生产线虽有苏联援助,但自行设计却是禁区。“仿制而不自行设计,就等于命根子在人家手里。我们必须设计中国人自己的飞机!”1956年,我国第一个飞机设计机构——沈阳飞机设计室成立,26岁的顾诵芬作为首批核心成员,担任气动组组长。

空气动力学被称为飞机设计的灵魂。然而此前,在上海交通大学前身——交通大学的航空工程系学习时,顾诵芬只接触过螺旋桨飞机,两侧进气的飞机气动力设计构想在国内也无先例。“那时希望有老同志来带,但根本没有,只能自己硬撑。”巨大的压力之下,顾诵芬跑到北京苦苦搜集材料,艰难地钻研学习,又顶着严寒在哈尔滨进行反复实验,最终,他出色地完成了我国首型喷气式飞机——“歼教-1”教练机的全部气动参数设定。经过全体参研人员努力,1958年7月26日,歼教-1飞机在沈阳飞机厂机场首飞成功。考虑到当时的国际环境,首飞成功的消息没有公开。周恩来总理托人带话:“告诉这架飞机的设计人员,要他们做无名英雄”。那年,顾诵芬28岁。

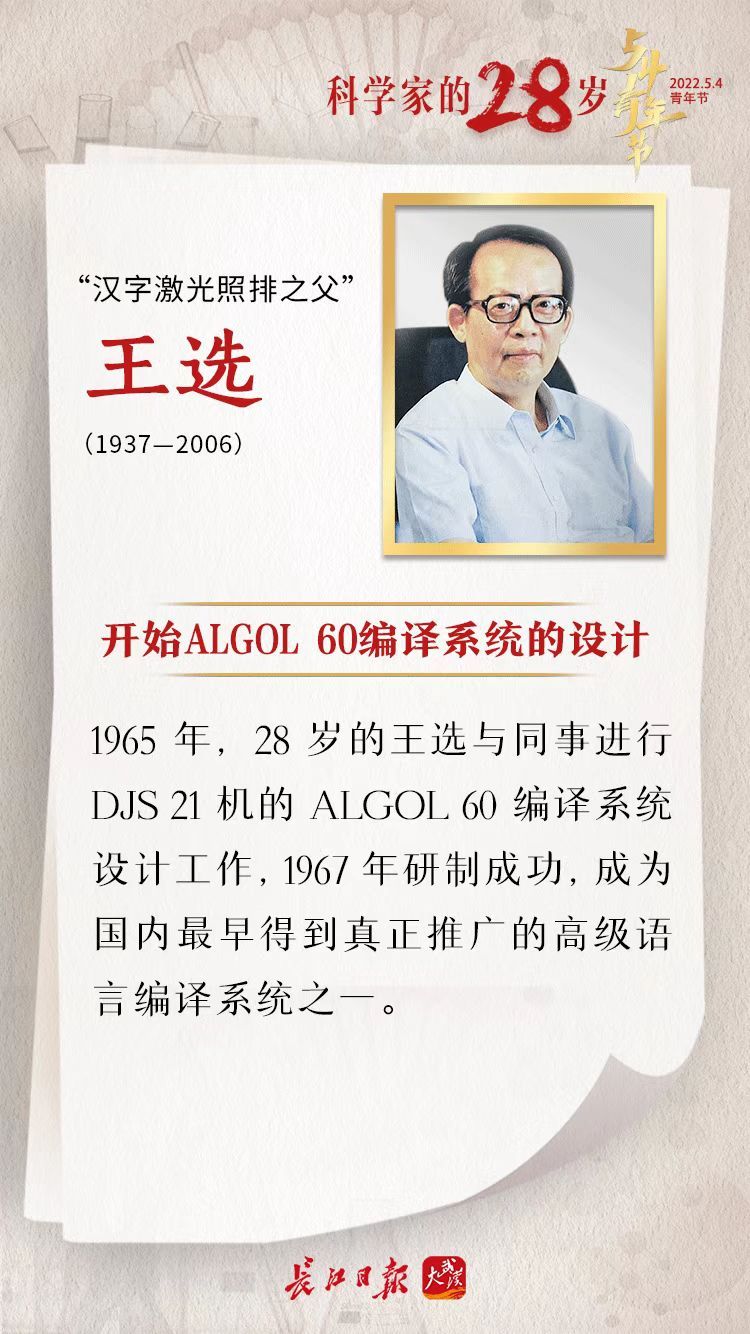

“汉字激光照排之父”王选(1937-2006)

开始ALGOL 60编译系统的设计

王选,计算机文字信息处理专家,计算机汉字激光照排技术创始人,被称为“汉字激光照排系统之父”。

1954年秋,王选考入北京大学数学力学系。1956年选择了计算数学专业。1958年,王选大学毕业,因成绩优异留校在无线电系当助教,主持电子管计算机逻辑设计和整机调试工作,也参与过部分电路设计。从此与计算机软件研究结缘。

1965年,28岁的王选与陈堃銶、许卓群等同事进行DJS 21机的ALGOL 60编译系统设计工作,1967年研制成功,成为国内最早得到真正推广的高级语言编译系统之一,被列入中国计算机工业发展史大事记中。

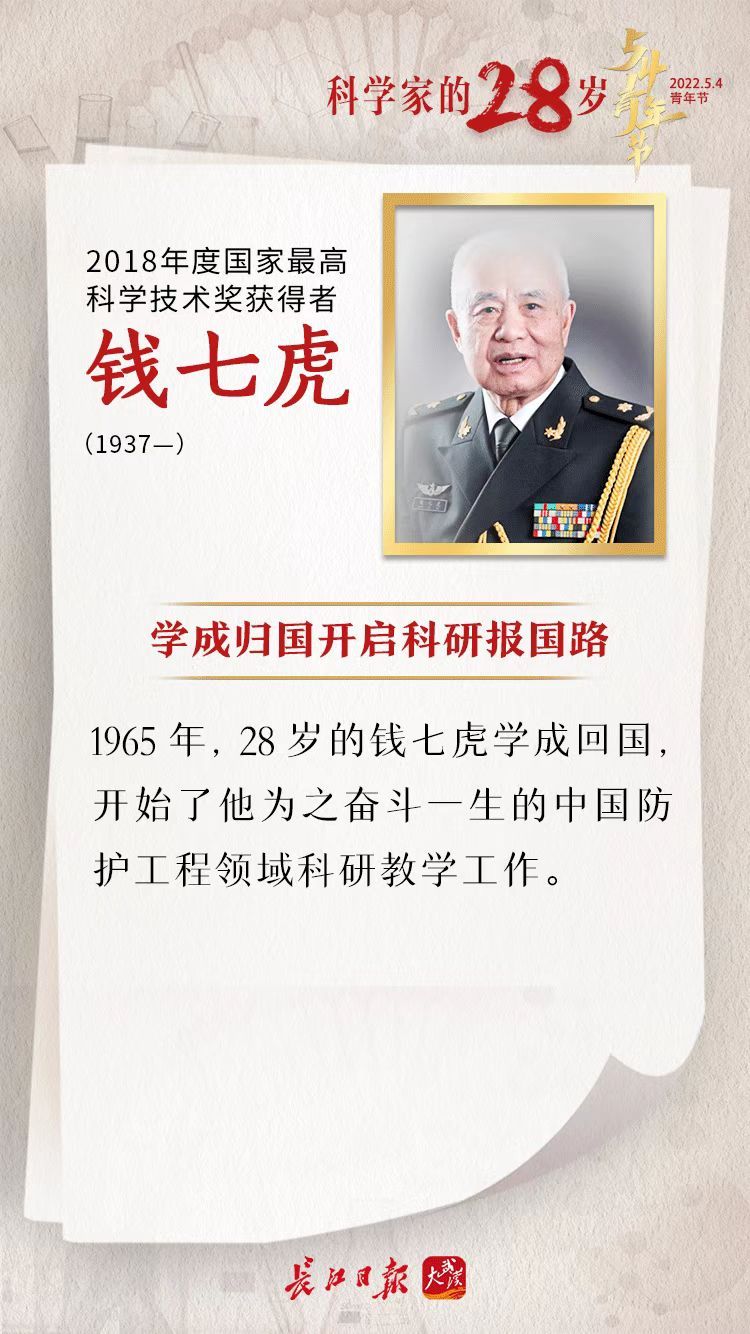

2018年度国家最高科学技术奖获得者钱七虎(1937-)

学成归国开启科研报国路

钱七虎,我国现代防护工程理论的奠基人、防护工程学科的创立者。他制定了我国首部人防工程防护标准,解决了核武器和常规武器工程防护一系列关键技术难题,为我国打造了坚不可摧的“地下钢铁长城”。2019年1月8日,钱七虎院士获2018年国家最高科学技术奖。

高中毕业时,钱七虎原本有直接选派到苏联学习的机会,但这时传来消息:国家急需一批军事人才,哈尔滨军事工程学院将在应届中学生中招收一批优秀毕业生。一边是当时很多人梦寐以求的留学生涯,一边是使命召唤的家国责任,钱七虎毅然选择了后者。

从哈尔滨军事工程学院毕业不久,钱七虎1960年又被选拔到苏联古比雪夫军事工程学院留学深造。留学期间,他废寝忘食学习国外先进军事工程理论和专业知识,并以优异成绩获工学副博士学位。1965年,28岁的钱七虎学成回国,开始了他为之奋斗一生的中国防护工程领域科研教学工作。

海报:李玉莹 张莉

长江日报记者李玉莹 整合

综合自新华社、人民日报、央视新闻、人民网、新华网等