随着我国对于知识产权保护工作的日益重视,知识产权这个名词开始渐渐地为很多人所熟知,而对于文化遗产这个词,大家也并不陌生,或许你从小生活的环境中就有,但现在,当我们把这两个词放到一起,你会想到其中有怎样的关联?

伴随着这首南音小调走进福建晋江,一条长长的古石桥映入眼帘,静静地走过千年时光,当地居民的脑海中从小就烙印下这座桥的名字—安平桥。

从细微处发现疑点 拉开生态环境整治序幕

检察机关与安平桥的邂逅源于一起环境污染案件的办理。2013年,检察官从“安海湾贝类被污染,重金属严重超标”的线索中发现疑点,沿岸排查,在依法追究企业刑事责任的同时,又向当地环保等部门发出治污检察建议,安平桥保护和周边生态环境整治行动拉开序幕。

晋江市人民检察院第六检察部一级检察官 杨惠萍:我们就马上组织了相关部门到现场进行巡查,然后再组织当地政府还有生态环境局、自然资源局等部门召开了圆桌会议,制定了整改方案和目标。

在此期间,晋江市人民检察院专门设立了驻安平桥景区检察工作室,以此作为检察联络点,更多的力量被调动了起来。

晋江市人民检察院第六检察部主任 吴雅芳:检察官定期地到联络点的工作室接受群众的一些来访,线索的摸排,或者调查研究的工作,保持一种常态化的联系,能够及时地跟进群众一些关注、关切的点。

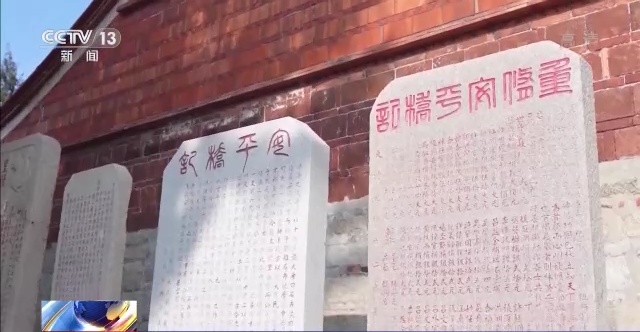

石桥建于南宋 被誉“天下无桥长此桥”

吴雅芳和很多晋江人一样,从儿时起就经常走过安平桥,这座石桥建成于南宋年间,历史上,繁华的海上贸易催生出了当时最先进的造桥技术,建成后的安平桥完整桥身长达5华里左右,因此又被称为“五里桥”,是我国现存最长的跨海梁式石桥,享有“天下无桥长此桥”的美誉。

时光流逝,一座桥是见证,也经历了风霜。2018年11月,晋江市人民检察院收到联络点反馈来的线索,安平桥部分桥墩出现下沉。

晋江市文物保护中心主任 吴金鹏:我们的左侧是出海口,所以800多年来对桥墩长期积累的冲刷,导致桥墩向一侧歪散。第二就是桥面沉降,纵向的影响,造成了这个桥面沉降不均匀。

检察机关打破僵局 启动公益诉讼程序

经历了近千年风雨的安平桥,很可能存在塌陷风险。然而抢修过后,接下来的维护和修缮却因为桥梁跨越两个行政区划而陷入搁置。难道安平桥的保护就要因此而停滞吗?这个时候,检察机关打破了僵局,有别于以往提起诉讼的方式,他们启动了公益诉讼程序,向相关部门发出诉前检察建议,阐明法理依据、督促依法履职。

晋江市人民检察院第六检察部主任 吴雅芳:公益诉讼大家可能会比较陌生,因为它是检察机关的一个新职能,2017年才正式确立,我们最近这几年也一直在致力于这个职能的推广。那为什么说检察机关要开展公益诉讼呢?它跟这个检察机关的法律监督职能的本质是息息相关的,我们所说的法律监督,其实它不是一种直接的执法,而是通过监督,督促公权力及主体,他们在执行法律和适用法律过程中的适法性,就是符合法律的准度。

公益诉讼诉前检察建议的发出,促使相关监管部门重视起来,各司其职、各尽其责。晋江市文旅部门组织编制安平桥等文物的修缮方案并积极申报。

晋江市人民检察院第六检察部主任 吴雅芳:我们检察机关持续跟进监督,并且进行了定期的回访。

眼看桥的难题解决了,检察机关又组织了被称为公益诉讼“回头看”的专项工作,这期间,吴雅芳和同事听到了不少关于民俗非遗嗦啰嗹面临困境的声音。

晋江市人民检察院第六检察部主任 吴雅芳:像国家级非物质文化遗产嗦啰嗹等,这个民俗活动在我们当地日渐减少、形式单一的问题,非遗传承人也面临着断层的危机。在我们公益诉讼专项活动的开展过程中,我们也关注到文物和非物质文化遗产它其实是密不可分的,都属于我们中华民族的一个传统文化。

安平桥虽然是桥,但又不仅仅是桥,它是一代代人的根脉记忆,也孕育了独具特色的非遗文化、乡愁情谊。

当地居民 杨仪鑫:我在安平桥长大的,特别是在夏日的晚上,大家就相约到安平桥去乘凉,吹着凉爽的海风,当时就是最美最好的一个回忆。

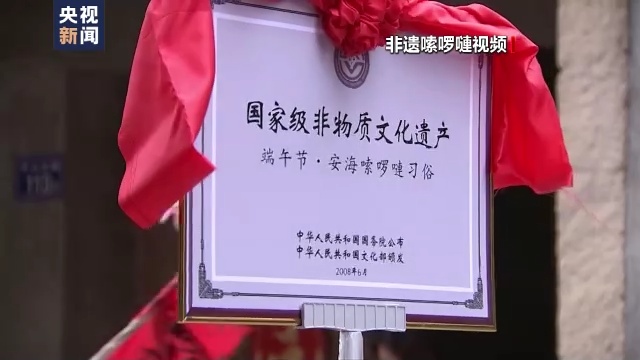

嗦啰嗹被列入第二批国家级非遗名录

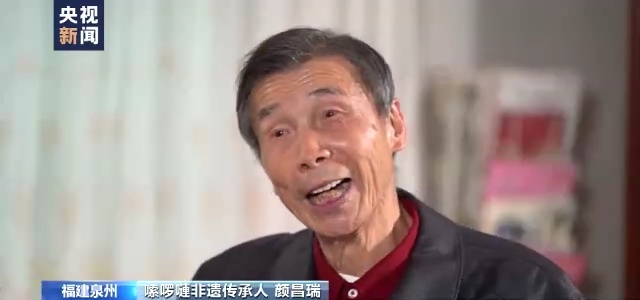

那时候,每逢端午,环绕着安平桥,大街小巷都能听到嗦啰嗹的乐声。嗦啰嗹,又名采莲,距今已有近千年的历史,2008年被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

嗦啰嗹传承人 颜昌瑞:通过那个旗手的活动啊,拂扫,祝福老人长寿,孩子读书好。它是农业社会农民对生产生活的一种期望、一种方式,那这种方式农民对这个方面的活动非常重视,期望在生产方面生活方面能够祈福,所以农民寄托期望在这方面。

民俗非遗嗦啰嗹遇困境 传承发展举步维艰

随着时代的变迁,嗦啰嗹赖以生存、发展的社会基础发生了变化,老一辈的艺人相继老去,退出了表演舞台,年轻一辈感兴趣的不多,导致传承过程中出现了青黄不接的现象,再加上嗦啰嗹活动表演只在每年一次的端午节,次数有限。一系列的原因一度导致安海嗦啰嗹的传承发展举步维艰。

文化遗产及非遗的保护需长期持续

在检察官们看来,对于文化遗产、特别是非遗的保护需要长期持续;有形的文物需要保护,与安平桥相伴的独具闽南特色的非物质文化遗产同样要保护,否则,损害的是社会公共利益。问题在于,怎么破解它与大众生活融合较少、活动阵地日渐萎缩的难点呢?

福建省晋江市人民检察院第六检察部主任 吴雅芳:非遗本身是我们当地群众群体智慧,智力创造的一个成果,也具有我们知识产权的这种本质特征,那我们的公益诉讼就是可以把这些职能交叉的这些部门,调动起来,协作起来。

打造非遗品牌效应 让传统非遗有新天地

吴雅芳和同事们希望能开拓思路,打造非遗项目的品牌效应,如果能把公益诉讼的方式和知识产权保护相结合,是不是可以有一加一大于二的效果,让传统的非遗拥有新的天地呢?

那个时候,当地镇政府正在筹备申报“中国历史文化名镇”。于是,晋江市人民检察院建议政府部门将申报工作与发展保护“嗦啰嗹”等非物质文化遗产相结合,打响非遗品牌、吸引更多人关注参与;又从知识产权法等专业角度给出建议,以司法力量助力非遗保护。

福建省晋江市人民检察院第六检察部主任 吴雅芳:它原来是一个单一的表现形式,表演方式。然后现在经过我们一些传承人的研发以及关注,它的表演形式就更加地丰富,传承也越来越多。那还有一个就是新生代的培养,嗦啰嗹也可以说是做到了非常极致,现在不仅建立了嗦啰嗹的塑像,然后也编入了小学里面的校本课程,而且老师们甚至还把嗦啰嗹这种民俗活动变成一种民俗舞蹈。

如今,嗦啰嗹已不仅仅是当地端午节的民俗,还与元宵、中秋民俗结合,大大增进了群众对非物质文化的认同感和参与感,传递着非遗活力。

福建省晋江市人民检察院第六检察部主任 吴雅芳:这几年检察机关是比较积极能动地履职,从对文物和文化遗产的保护,从最初的文物本体的保护延伸到对周边环境的整治,后来又延伸到非物质文化遗产的传承,不断地深入,那范围也从安平桥拓展到安海镇、磁灶镇,进而不断地向全市延伸。

南京大学文化与自然遗产研究所所长 历史学院教授 贺云翱:我认为最好的保护方式,传承的方式,非遗,就是尽量地跟我们的生活、生产结合起来,不能让它脱离了我们的生活、生产。因为非遗本来就是在生活中来的,在生产中来的。最好是跟生产、跟生活继续结合,它才能够活态地传承下去。

非遗作为知识产权保护 由实践推动关注

把非物质文化遗产作为知识产权来保护,对于检察官们来说,是一次探索,更重要的,是从实践层面推动大家都来关注,齐抓共管。

检察院牵头 成立文化遗产公益保护联盟

2020年6月,晋江市人民检察院牵头,联合南安市人民检察院,与两地文旅部门、相关属地政府成立了一个跨区域的文化遗产公益保护联盟。短短数月后,依托在晋江传统街区设立的文化遗产保护检察联络点,检察官们发现了“灵源万应茶”非遗项目的传承利用有问题。这是怎么回事呢?

在闽南地区,流传着这样一句俗语:“宁可百日无肉,不可一日无茶”,600多年前,万应茶就诞生在这样一种浓厚的茶文化氛围中。

经过时光浸染,万应茶凝聚出了浓厚的茶道文化和悬壶济世的中医精神。2008年被列入第二批国家级非物质文化遗产保护名录。

福建省晋江市人民检察院第六检察部主任 吴雅芳:我们之所以会关注它,从它的载体本身,它是中医药,也是应该非常重点去保护的一个传统药业。另一个它是我们国家的非物质文化遗产,它所承载的这种文化属性,其实它这个故事是很有价值去挖掘和推广的。

以问题导向为主 寻求解决问题的法律途径

以问题导向为主,寻求解决问题的法律途径。为此,晋江市检察机关通过针对性的公益诉讼履职,组织检察听证会,邀请文旅等部门、与非遗传承人、人民监督员一起,讨论万应茶发展之路;并建议在保持古老配方和产品品质的基础上增加万应茶款式选择,将非遗文化融入产品外包装设计,增强社会认知度,进一步提升品牌影响力。

综合运用版权登记、专利申请、商标注册等多种方式,加强非遗领域知识产权保护,晋江市人民检察院多次为非遗项目发展出谋划策。这是他们不久前举办的一次非遗知识产权保护法律沙龙,当地多个部门参与,重点围绕知识产权保护内容,从不同维度、不同领域深入探讨“灵源万应茶”的保护、传承、发展实践路径。

福建省晋江市人民检察院第六检察部主任 吴雅芳:保护主体如果是企业或者个人,可能它的局限性会比较多,靠我们检察机关一家可以说是很难去厘清的。所以我们就会联合召集一些相关的部门,比如说文旅、教育、市场监督局,这种知识产权保护比较专业的人士,和高校专业的教授、专家、学者参与到这种比较新领域,比较前沿问题的研讨。那去探寻一条适合特殊领域,像非物质文化遗产保护传承的新道路。

检察机关依法能动履职 带动非遗传承利用

从关注安平桥开始,检察机关依法能动履职,充分发挥公益诉讼职能,以安平桥文物保护及周边环境综合整治为切入点,将安平桥等世界遗产和“嗦啰嗹”等国家级非物质文化遗产作为知识产权加强司法保护,运用圆桌会议、检察公开听证等形式,推动多部门厘清职责、共同履职,带动了非遗的传承利用。

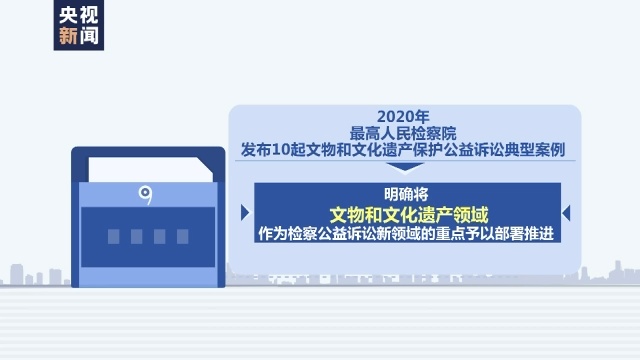

最高检发布遗产保护公益诉讼典型案例

2020年,最高人民检察院发布10起文物和文化遗产保护公益诉讼典型案例,明确将文物和文化遗产领域作为检察公益诉讼新领域的重点予以部署推进,其中就有福建省晋江市人民检察院督促保护安平桥文物和文化遗产行政公益诉讼案。这些典型案例为各地检察机关积极用好现有政策和法律依据、加大保护力度提供指引,将文物和文化遗产保护领域作为公益诉讼重点领域持续推进。

古迹遗址磁灶窑 面临非遗技艺传承之痛

2021年7月,“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”申遗成功,被列入《世界遗产名录》,这其中就包括晋江市的安平桥、磁灶窑等22处代表性古迹遗址。

正是在以公益诉讼助力申遗的过程中,检察机关发现,与安平桥同为代表性古迹遗址的磁灶窑,也面临非遗技艺传承之痛。

与安平桥的诞生一样,磁灶窑的兴起也与宋元时期泉州海洋贸易的发展同步,古时,这里出产的陶瓷通过海上丝绸之路销往了世界各地。

近些年来,磁灶窑陶瓷从以往以生产日用器皿为主,转变成以生产建筑陶瓷为主,并依赖于现代化设备生产。磁灶窑陶瓷的传统烧制技艺似乎失去了用武之地,甚至出现了无人继承的迹象。

福建省晋江市人民检察院第六检察部主任 吴雅芳:我感觉一个文化的提升,一个文化产业或者文化项目,它要保有最好的生命力,它一定要跟生活,跟经济挂钩,能够互动,把这个陶艺跟现代的这个建筑陶瓷一个完美的结合,这也是这两年在推动的过程中一直在探寻的,以建好企业,去关注这个非物质文化技艺。

晋江检察院联合磁灶镇政府多次开展非物质文化遗产保护的公益诉讼专项活动。探寻将“陶瓷艺术”与“乡村振兴”相结合、并同步针对“磁灶陶瓷”国家地理商标认证等知识产权展开司法保护。

文化遗产保护被纳入顶层设计

围绕非遗相关知识产权保护的基层探索不断展开,福建、广东等地检察机关率先聚焦传统文化、民间文艺、传统知识保护,探索可复制可推广的方式,开展非物质文化遗产保护。近年来,文化遗产保护工作也被纳入到顶层设计之中。

2021年,中共中央、国务院印发了《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》,将知识产权保护工作纳入更高轨道,提出:“加强遗传资源、传统知识、民间文艺等获取和惠益分享制度建设,加强非物质文化遗产的搜集整理和转化利用,进一步完善中医药知识产权综合保护体系,建立中医药专利特别审查和保护机制,促进中医药传承创新发展。”

在中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》中,也将“加强非物质文化遗产知识产权保护”写入其中。

南京大学文化与自然遗产研究所所长 历史学院教授 贺云翱:文化遗产的这种知识产权它不仅仅是涉及中国的问题,还涉及中国面对国际的问题。中国好多的中医、中药的非遗都被外国人抢注了。我们很多的非遗,价值是无法估量的,它的科研价值、艺术价值,那都是世界性的。

积极稳妥办理文物和文化遗产公益损害案件

聚焦非物质文化遗产知识产权保护,2022年3月1日发布的《最高人民检察院关于全面加强新时代知识产权检察工作的意见》中明确提出,积极稳妥办理文物和文化遗产公益损害案件。同时要求依托公益诉讼法定领域积极稳妥拓展知识产权领域公益保护。

非遗保护 是对抗遗忘对抗遗失的过程

时间一年年走过,新一轮的雨季总会到来,人们用“嗦啰嗹”祈祷风调雨顺,五谷丰登;有人坐在屋前的石阶上,慢饮着万应茶,有人在雨中走过长长的安平桥,有人把磁灶窑的陶瓷装载到货船上,从安海港出发,闯荡在广阔的海面上,搏击风浪。有人说,非物质文化遗产保护,是一个对抗遗忘、对抗遗失的过程。代代传承的技艺、文化,在守正创新中永葆生机,迸发活力。