本周,动荡的乌克兰局势仍然是大热点。随着战斗焦点转向乌克兰东部的马里乌波尔,原来一度被围困的基辅地区出现了缓和的迹象。这曾被看作是促进俄乌展开谈判的好机会。

然而,就在这个节骨眼上,美国等西方国家却横生枝节,以增加“军事援助”等形式给战场“递刀子”,使得俄乌和谈形势变得并不乐观。而近期,作为俄乌冲突始作俑者的北约,一系列行动也使胶着的俄乌局势更加复杂化。北约似乎正在把乌克兰及周边地区变成继巴尔干之后的又一个“火药桶”。

北约制造俄乌冲突“火药桶”

美国“火上浇油”

当地时间4月15日,俄罗斯联邦委员会维护国家主权委员会主席安德烈·克里莫夫表示,俄军在乌克兰的特别行动中俘获了北约国家军事人员。

“公正俄罗斯-为了真理”党中央委员会委员 斯塔里科夫:乌克兰无疑不应该被看作是一个独立的“玩家”,而应该被看作是美国和北约的代理人。

4月11日,美国哥伦比亚广播公司的《60分钟》节目曝光了乌克兰总统泽连斯基的战时藏身之处。

在战事持续了一个多月后,《华盛顿邮报》的一篇报道分析出战况胶着的一个重要因素:乌克兰大多数城市的几乎每一个街区都已军事化。4月13日,俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃再次强调:俄罗斯在乌克兰的军事行动中只打击军事目标,尽全力避免平民伤亡。

随着3月底俄乌谈判取得进展,俄军大幅减少在基辅附近的军事行动,最近,泽连斯基公开露面的次数明显增加。而欧盟委员会主席冯德莱恩,成为俄乌冲突后首个访问基辅的西方主要领导人。

一天后,英国首相约翰逊闪电来访,英国《独立报》称,他是乘坐火车从波兰秘密抵达基辅的。在与泽连斯基会晤后,两人走出总统府,在媒体的聚光灯下一路走到基辅市中心的独立广场。英国媒体注意到,沿途似乎布置了狙击手,显示出基辅仍处于高度警戒状态。

在后脱欧时代,英国急于摆脱“脱欧”阴影,塑造“全球英国”形象,更多地参与到国际性事务中。

英国首相 约翰逊:今天我宣布,英国将向乌克兰武装部队再提供价值1亿英镑的高级军事装备,包括能以三倍音速飞行的星纹防空导弹和800枚反坦克导弹以及能够在天空中徘徊,直到被定向到目标的精确军火。

《亚洲时报》指出,约翰逊向乌克兰提供军事援助,表明北约正在利用西方军事装备和乌克兰军队,对俄罗斯发动代理人战争。对此,俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃直言,北约向乌克兰提供武器的行为,实际上是在延长冲突。

4月13日,爱沙尼亚总统卡里斯在推特上发布了与波兰总统杜达、立陶宛总统瑙塞达、拉脱维亚总统列维特斯到访基辅的照片。四国目前都是与俄罗斯接壤的北约成员国,其中立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚曾是苏联的加盟共和国,给这张照片赋予了别样含义。

乌克兰议员基拉·鲁迪克(Kira Rudyk)甚至喊话美国总统拜登“大胆行动”,也到基辅的街道上走一走。对此,美国总统国家安全事务助理沙利文表示,拜登目前没有前往基辅的计划,不过他每天都在组织、协调全世界向乌克兰运送武器。

《华尔街日报》称,俄乌双方目前正在集结军队为最大战役做准备,双方都在向乌东部地区投入增援部队。与为期六周的第一阶段不同,乌东部的对战将迫使乌克兰军队在平坦、贫瘠的地形上进行涉及坦克、大炮和飞机的常规战斗,而俄军在这些军事装备上具有更大优势。

4月13日,在近一小时的通话中,拜登亲自告知了最新对乌武器援助计划,总价高达8亿美元。新一批军备包括18门155毫米榴弹炮、4万发炮弹、AN/TPQ-36反炮兵雷达、AN/MPQ-64“哨兵”防空雷达、米-17直升机等,五角大楼表示,为了帮助乌军尽快熟悉这些装备,美方还需对乌军进行一些额外的培训。

据一名五角大楼高级官员透露,美国还在为乌克兰寻找远程防空系统,不过不是S-400系统,理由是俄罗斯生产的S-400对于乌克兰士兵来说过于复杂。

俄罗斯国家杜马议员 诺维科夫:这(美国对乌军事捐助)在很大程度上都是为了养活那些永远不知足的,西方国家尤其是美国的军工企业。

法国国际广播电台则认为,这是美国对乌军事援助的一个转折点。此前,美方一直避免向乌克兰提供过多重型武器,而在白宫的最新表述中,已经淡化了“防御性武器”与“进攻性武器”的措辞差别。

得到北约各国的疯狂“输血”,也给一些乌克兰政客注入了极大自信。

乌克兰外长 库列巴:我毫不夸张地说,乌克兰被证明拥有世界上最强大的军队之一,也许是仅次于美国的第二强大的军队。

俄罗斯总统 普京:有很多人说,美国准备与俄罗斯战斗,直到剩下最后一个乌克兰人,事实确实如此。

“友谊的小船”说翻就翻

北约将向何处去?

亚里士多德曾经说过:我们用“友谊”这个词来形容基于功利的关系。在冷战时期,北约曾经被看作是西方国家共同对付苏联的“粘合剂”。然而,随着苏联解体,冷战结束。北约作为西方国家“粘合剂”的作用越来越受到质疑。本周,法国大选的第一轮投票也显示出,以“功利主义”为前提的西方国家“友谊的小船”,其实并不牢靠。北约将向何处去,也成为西方各国民众进一步思考的问题。

4月13日,德国首都柏林举行反对北约集会。

抗议者表示,我们之所以走上街头,是为了反对北约的侵略战争,反对每次在美国主导下北约盟国参与的军事挑衅行为。我们不希望西方的宣传影响到整个国际社会,煽动德国的反俄情绪不断高涨,最后发展成世界大战。

“德国之声”注意到,最新民调显示,86%的民众担忧德国可能会面临能源困境。对于政客们宣称可以“为自由受冻”,59%的民众反对这种说法,支持者只有24%。此前的4月12日,正在波兰访问的德国总统施泰因迈尔表示,自己虽然有意同拉脱维亚、立陶宛和爱沙尼亚的总统一起前往基辅,但对方不予接待。

德国联邦总统 施泰因迈尔:我的朋友波兰总统杜达在过去几天里建议,我们两人同爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛的总统一起前往基辅,发出欧洲团结一致、共同声援乌克兰的强烈信号。我也已经为此做好了准备,但我必须承认,这显然不是基辅方面所希望的。

美国“政客新闻网”认为,乌克兰在施泰因迈尔已经定好计划几小时前才通报“拒见决定”,是对德国的“国家羞辱”。乌克兰官员故意将消息透露给德国图片报,更是一场“外交羞辱”。而乌克兰总统办公室主任顾问阿雷斯托维奇在接受德国电视二台采访时表示,乌克兰真正希望来的是德国总理朔尔茨,施泰因迈尔作为礼仪上的国家元首“级别不够”。

与之对照的是,泽连斯基此前亲自会见过来自美国的演员西恩·潘。对此,德国总理朔尔茨在接受德国RBB电视台采访时表示,他对德方“被怠慢”感到十分“愤怒恼火”。

实际上,德国和乌克兰的矛盾,背后的捣鬼者其实是美国。波兰此前表示,将把自己所有的俄制米格-29战斗机移交至德国拉姆施泰因美国空军基地,并希望由美国转交给乌克兰,美国五角大楼对此表示拒绝,分析人士称,因为此举太接近于美国直接卷入了对俄罗斯的战争。

美国企图把欧盟的最大“金主”德国作为“援助乌克兰重型武器中转站”,但美国自己却不愿冒风险。对此,朔尔茨表示,在给乌克兰提供重型武器方面,德国不应该“单干”。

德国联邦总理 朔尔茨:我们已经帮助乌克兰武装了军队,包括提供反坦克导弹、防空导弹、弹药和许多其他装备。我们也会继续支持乌克兰,我们将同所有的盟友密切合作,彼此协调,我们不会孤军奋战,而是会始终深思熟虑,共同行动。

同样不满美国借助北约煽风点火的还有法国。4月13日,法国宪法委员会公布了3天前法国总统选举首轮投票的正式结果。现任总统马克龙和极右翼政党“国民联盟”候选人玛丽娜·勒庞得票率分别为27.85%和23.15%,位居前两位。耐人寻味的是,法国无论是官方还是民间,都对美国为首的北约对俄乌局势煽风点火持保留态度。与冯德莱恩和约翰逊前后脚到乌克兰“打气”相比,马克龙已明确表示,他不会仅仅为了“赶时髦”而访问基辅。

2月7日,马克龙与普京曾进行了长达5个小时的会谈。普京表示,如果乌克兰加入北约,或者用军事手段收回克里米亚,那么欧洲国家将会自动卷入与俄罗斯的军事冲突。也正因为如此,马克龙强调,自己不会收回有关北约“脑死亡”的言论,在他看来,俄乌冲突只是给了濒死的北约一次“电击”。

与此同时,马克龙的竞选对手勒庞也和北约唱了“反调”。

法国总统候选人 勒庞:我对直接运送武器持保留意见,为什么,因为在提供援助和成为交战方之间,应该有一条明确的界限。我认为法国和德国都在担心冲突升级,这将导致许多国家陷入一场没人知道会如何终结的战争。

勒庞表示,如果当选总统,将效仿戴高乐让法国退出北约军事一体化司令部,同时尽力促成北约与俄罗斯达成“战略和解”。

“狼来了”的故事重新上演 美国到底有何居心?

1949年4月4日,美国、加拿大、法国、英国等总共12国在华盛顿签署了北大西洋公约。

美国前总统 杜鲁门:该条约致力于维持成员间的友好关系及经济合作,任何成员国在受到领土或独立性威胁时,我们能够共同磋商,并为可能受到攻击的成员,提供支援。

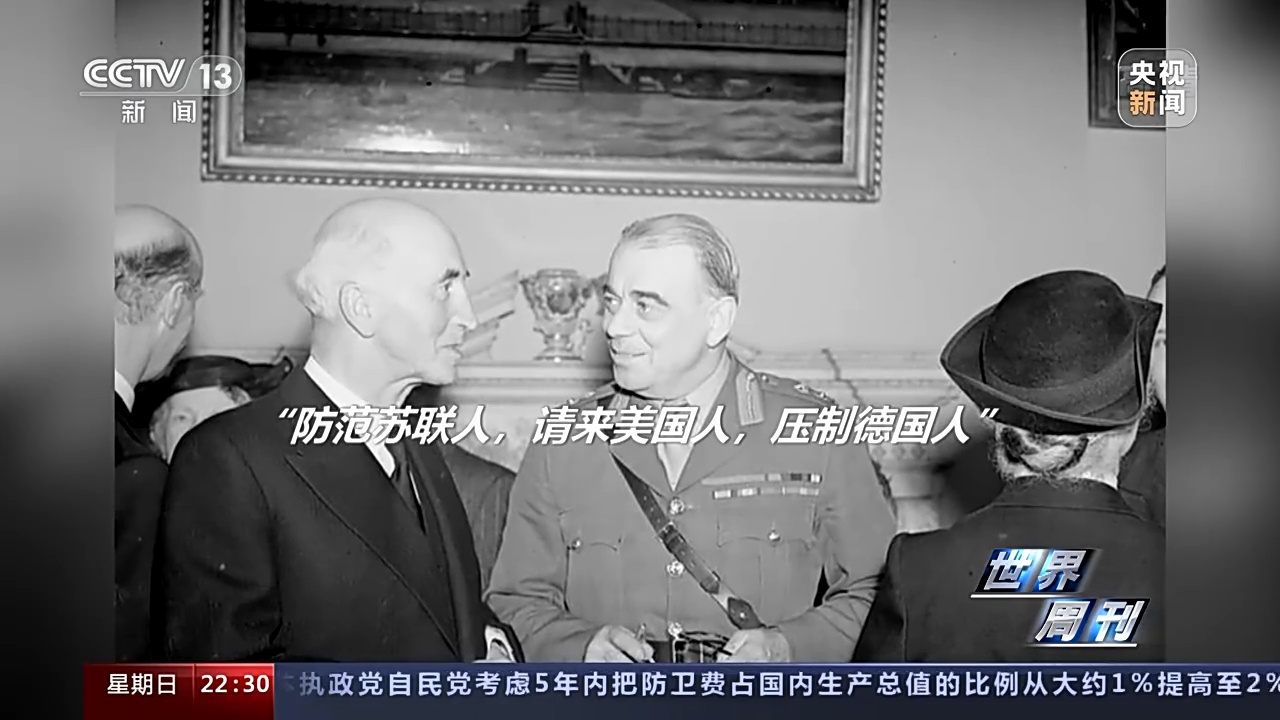

北约首任秘书长伊斯梅(中)

“防范苏联人,请来美国人,压制德国人”,是北约首任秘书长伊斯梅勋爵(Hastings Ismay)的总结,非常形象地说明了北约成立之初的作用。6年后,1955年5月,时任苏联领导人赫鲁晓夫起草文本,苏联、捷克斯洛伐克、保加利亚、匈牙利、民主德国、波兰、罗马尼亚、阿尔巴尼亚8个国家在波兰首都华沙签订条约,成立了华沙条约组织。随着两大军事联盟的成立,冷战格局被强化,北约与华约的对抗导致长达数十年的军备竞赛和军事威胁。

在冷战时期,美国不断渲染“狼来了”的故事,把欧洲拖上北约战车。但法、德两国却和美国唱反调,推动了东西方之间的“缓和”。

1966年,法国总统戴高乐宣布,法国在保留北约政治成员身份的同时,退出北约军事一体化机构,所有法国武装部队从北约军事指挥部撤出,所有非法国北约部队都被要求离开法国。

“欧洲是欧洲人的欧洲”,这是戴高乐提出的口号。时任联邦德国总理勃兰特也用“新东方政策”做出回应。1970年3月,勃兰特访问民主德国。法、德的举动,给一触即发的核大战降了温。1991年7月1日,华约正式解散,半年之后,苏联解体。这曾被看作是欧洲获得全面和解的机会。

丹麦学者 奥贝里:没有北约,没有华沙条约组织,没有对抗,只有共同的安全,帕尔梅提出的“共同安全”非常棒。这是他在20世纪80年代提出的,共同安全是指当对方也感到安全时,我也感到安全。

然而,北约不但没有消失,反而在美国的主导下进行了五次东扩,由最初12国扩大到拥有30个成员国的庞然大物,北约东部侧翼与莫斯科之间的距离,比原来推进了1000多公里,直抵俄罗斯边境。2022年4月13日,英国媒体报道说,北欧国家芬兰和瑞典正考虑申请加入北约。

二战期间,芬兰曾和苏联爆发过惨烈的“苏芬战争”。二战后,芬兰坚持中立,拒绝加入北约,在冷战中保持了自己的独立和经济繁荣。西方媒体看来,芬兰与俄罗斯有约1300公里的边界线,一旦加入北约,将使北约成员国与俄罗斯之间的陆地边界增加一倍以上。北约秘书长斯托尔滕贝格透露,北约正制定在北约东部的边境地区永久驻军计划。

北约秘书长 斯托尔滕贝格:我们必须进一步加强对乌克兰的支持,以便乌克兰在面对俄罗斯时占据优势。

美国有线新闻网指出,如果芬兰和瑞典两国加入北约,他们都将成为北约的“净付出者”,因为它们拥有先进的战斗机。芬兰已经拥有波音公司的F/A-18战斗机,还订购了64架洛克希德·马丁公司的F-35型战斗机。早些时候,两国还分别向乌克兰运送了反坦克武器和枪支弹药。

4月14日,俄罗斯安全委员会副主席梅德韦杰夫警告称:“在这种情况下,不太可能再谈什么波罗的海的无核化地位。”这被今日俄罗斯电视台解读为,“芬兰和瑞典一旦加入北约意味着核态势将会发生改变。”这势必把日趋紧张的波罗的海也变成乌克兰一样的“火药桶”。

丹麦学者 奥贝里:西方领导人在1989年、1990年向戈尔巴乔夫承诺北约不会向东扩张1英寸,这就是戈尔巴乔夫同意统一后的德国加入北约的原因,德国不能分裂,而北约则在其外围,但是所有这些对俄罗斯的承诺都被打破了,这就是俄乌冲突的本质。

具有讽刺意味的是,美国前中情局局长彼得雷乌斯把此次俄乌冲突看作是北约再次壮大的“绝佳机会”。也正因为如此,熟悉“北约做派”的美国前军方人士点出了北约的实质。

美国前空军中校 克维亚特科夫斯基:(北约)肯定不是在以和平方式化解危机,他们也并不是在帮助乌克兰人民,美国似乎是想在乌克兰问题上,持续牵制住俄罗斯,以当地民众的生命为代价。

美国借助北约这个工具轻而易举地控制西方阵营,进而维护全球霸权体制。

美国前国防部官员 马卢夫:美国本可以避免这一切,因为他们基本控制了(乌总统)泽连斯基,可以让他同意谈判条件,结束战事,但是只要他们继续向乌克兰提供武器,乌克兰的战事就会持续。

4月14日,俄国防部发布消息称,黑海舰队“莫斯科”号巡洋舰不明原因起火并导致舰上弹药爆炸。随后,“莫斯科”号在被拖往目的地港口的过程中,船身失去稳定性,在狂风大浪中沉没。乌克兰方面则宣称“莫斯科”号是被乌军导弹击中。

乌克兰武装部队南部地区指挥官 纳扎罗夫:在黑海作战区的莫斯科号巡洋舰被海王星反舰导弹击中,这艘黑海舰队的旗舰严重受损。

尽管俄方否认导弹袭击的说法,但俄罗斯通讯社引述“乌克兰军队线人”的话说,北约此前通过一家位于罗马尼亚的私人军事公司Nordstarsupport,在敖德萨的郊区建立了一个秘密监测点,能测定半径达200公里范围内黑海中任何船只的准确坐标。该小组的任务是阻止俄罗斯军队登陆,并公布俄罗斯舰艇的位置,以引导乌克兰海王星导弹。

而在上周,俄罗斯国防部宣布,俄军方在敖德萨附近的克拉斯诺塞尔卡村,用高精度导弹摧毁了一个外国雇佣军的训练中心。这更使人怀疑,美国为首的北约在俄乌冲突中到底扮演了什么样的角色?

几天前,普京刚刚会晤了到访的奥地利总理内哈默,为政治解决俄乌冲突释放积极信号。

奥地利总理 内哈默:重要的是,我们认识到,俄罗斯总统对俄乌谈判仍然有信心。

此次沉船疑云无疑再次加重了局势的紧张程度,也表明了美国火上浇油的态度。

目前,俄乌冲突的重点区域已经转移到东南部地区。4月14日,俄罗斯联邦侦查委员会发布消息称,乌克兰武装部队出动直升机对俄罗斯布良斯克州克利莫沃镇的居民楼实施了至少6次空袭。

顿巴斯地区地处平原地带,适合大规模机械化作战。一场大战似乎迫在眉睫。在西方军专家看来,如果俄军拿下顿巴斯,将打通俄西部地区-顿巴斯地区-乌南部地区-克里米亚半岛,实现在俄乌之间建立缓冲区的目标。而目前北约在乌克兰周边派出了大批、多个型号的间谍飞机。据美国有线新闻网披露,北约预警机每周要执行超过20次以上的巡逻任务,这种监视飞行每次持续时间相当长,往往需要空中加油。

土耳其左翼党安卡拉省负责人 于纳尔:俄罗斯和乌克兰之间紧张局势的真相被歪曲了,它被描述成简单的俄罗斯和乌克兰之间的冲突,但是我们希望大家注意到真相,危机的真正原因是北约在世界上的扩张政策。

“顿巴斯大战一触即发”,这是不少国外媒体采取的标题。而俄乌冲突的背后,少不了美国为首的北约国家一方面借机“消化库存”,把冷战时期封存已久的武器运送到冲突地区,从中渔利。另一方面,继续往桶中倒“火药”,并使乌克兰周边火苗的热度越来越高。这当然无助于问题的和平解决。

乌克兰危机从本质上看是冷战后国际形势的新一轮调整,北约一手制造的“火药桶”一旦爆炸,势必会影响到周边更大的地区。而此前一直“火上浇油”的美国等西方国家,恐怕自身也会受到巨大的冲击。

编导丨贾犁 屈上