4月8日,北京冬奥会冬残奥会总结表彰大会,马兰小乐队的创始人邓小岚被追授“北京冬奥会冬残奥会突出贡献个人”称号。因在河北省阜平县马兰村筹备儿童音乐节时突发脑血栓,经医治无效,邓小岚于2022年3月21日与世长辞,享年79岁。

义务支教18年

邓小岚高中开始学拉小提琴,她和马兰村的关系源于她童年的特殊经历。马兰村位于太行山腹地,是《人民日报》前身之一《晋察冀日报》报社旧址所在地,《晋察冀日报》的社长、总编就是邓小岚的父亲邓拓。1943年,日寇对晋察冀边区进行疯狂扫荡,19位马兰乡亲为掩护报社同志而惨遭杀害,史称“马兰惨案”。在随报社进行突围的过程中,邓拓的妻子丁一岚生下了他们的第一个孩子邓小岚,被迫把她寄养在马兰村附近的老乡家中。直到3岁邓小岚才回到父母身边。邓拓曾在《燕山夜话》专栏署名“马南邨”发表文章,谐音“马兰村”,以示自己对马兰村战斗生活的怀念。马兰村承载着邓小岚的个人身世和父辈情结,她一直珍藏着两枚印章:一枚是父亲的“马南邨人”,一枚是父母送给她的“马兰后人”。

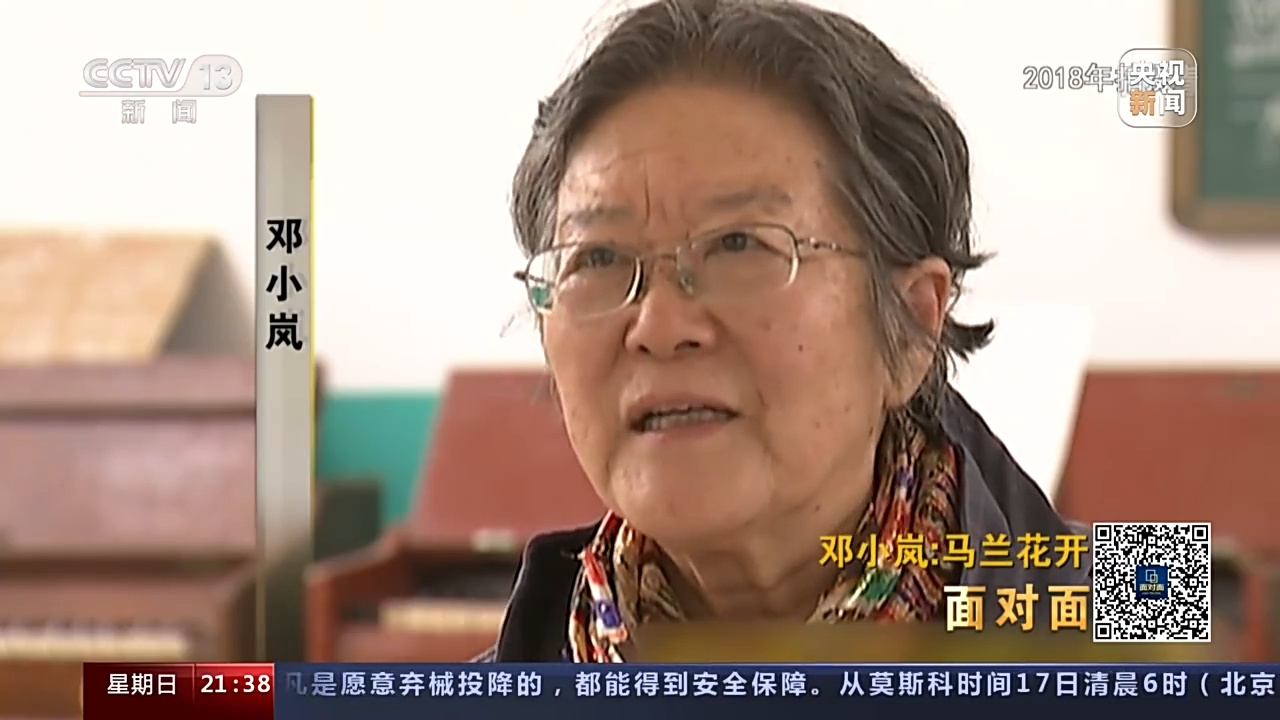

记者:你觉得跟这地方有感情吗?毕竟那段时间一点事都不记得,都靠别人告诉。

邓小岚:一个是爸爸妈妈的经历,原来没来过的时候总是向往,时常惦记这里的人。好像总归是我的故乡,我出生而且养育我的地方,希望自己家乡自然景观美,青青的山清清的水,孩子们也都快快乐乐的。

18年前,邓小岚来到马兰村开始义务支教,教的是她来之前这里没有开过的课程——音乐。当时马兰村小学只是一个教学点,孩子们上课的教室四处漏风、几近倒塌。邓小岚自掏腰包,同时动员自己的弟弟妹妹凑齐了4万多元工程款,给孩子们翻盖扩建了7间校舍。2010年高速路开通前,邓小岚需要从北京坐火车一个半小时到河北定州,换长途车3个小时到阜平县城,再换乘公共汽车走一个小时山路到马兰村。

记者:一个月能来几次?

邓小岚:最开始的时候两个月来三次,现在慢慢一个月来两次,一次待差不多一周上下,偶尔也待一个月。

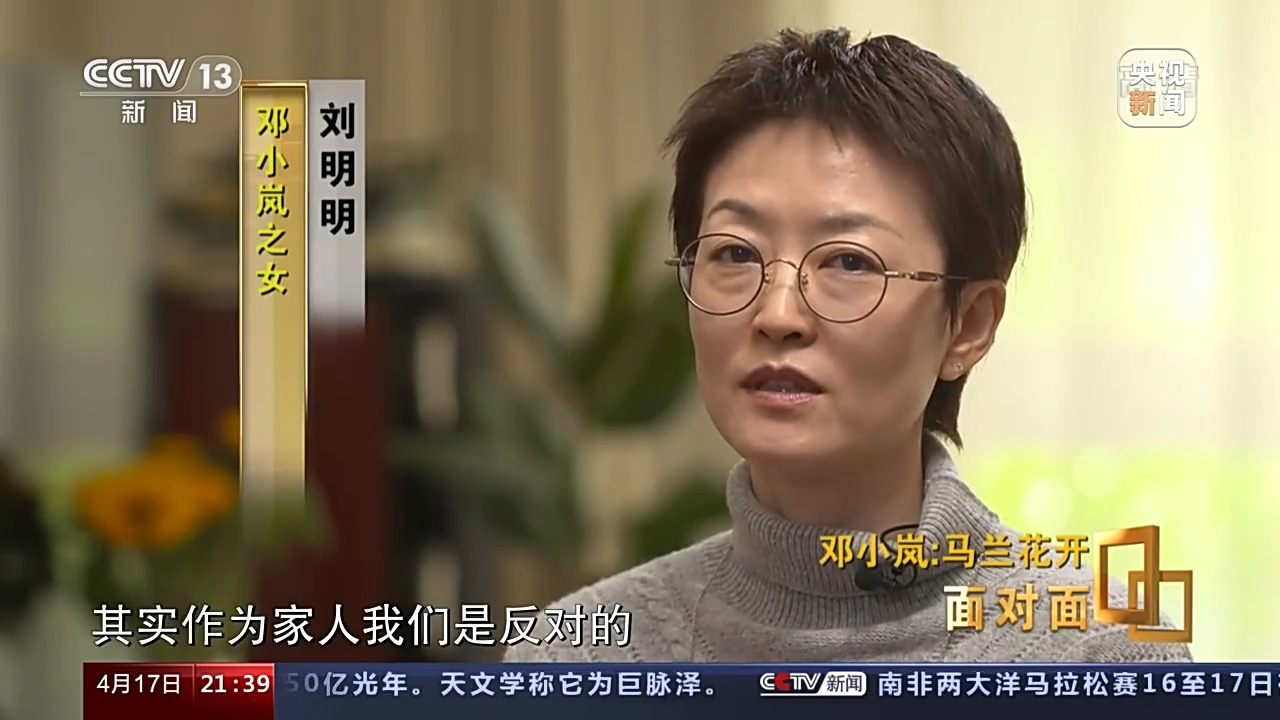

记者:知道自己的母亲在做这些事情的时候,怎么看?

邓小岚女儿 刘明明:我们开始觉得妈妈是一个玩的心态,妈妈也说玩得挺开心的。最开始作为家人我们是反对的,主要担心她的健康,她静脉曲张很厉害,腿上都疙疙瘩瘩的了。她每次来回来去坐车,我们觉得她很辛苦。

渐渐地,邓小岚教授音乐的范围从马兰村小学的20个孩子,扩展到附近村小学的上百名学生。这时她又有了一个新的想法,组建一支小乐队。她从亲朋同事那里募集乐器,一人身兼数职,教钢琴、小提琴、吉他、手风琴等等。从此,马兰村不仅有了歌声,还有了琴音。

记者:你作为音乐学院的老师,你看你妈妈做这件事怎么评价?

邓小岚女儿 刘明明:音乐学院的老师要挑孩子的水平,挑孩子的条件,够什么样的条件才可以来学音乐。但是在小乐队这个地方什么都不挑,高兴了就来玩,小岚老师她很喜欢玩,她很喜欢音乐带给人的快乐。她很信任每一个生命天然的内在的积极的生命力,就像一个种子,只要你给它好的条件,阳光空气和水。你要相信它内在的生命力一定就会发芽,扎根和积极地成长起来。

记者:如果我们用专业眼光看她,邓老师不是音乐老师,自己教得也不是很专业的音乐。

邓小岚女儿 刘明明:她居然能教很多她自己都不会的乐器,这个我也觉得很惊讶,但是她真把孩子给鼓捣出声了。

记者:如果从这些标准来看,也许她都不合格,带引号的不合格,但是她通过音乐给孩子们带去了什么?

邓小岚女儿 刘明明:邓老师对每一个孩子无条件地积极关注,你只要喜欢音乐,我就愿意帮你把喜欢音乐这件事实现得成全得更好一些,你只要愿意学,练练就好,你只要在这个过程中开心就好。

从太行山区走向冬奥舞台

2006年,马兰小乐队正式组建。为了能让这支乐队达到演出水平,邓小岚既要对他们单独进行辅导,又要经常组织乐队合练。为了节约时间,她索性就在音乐教室隔开一个小房间,放上桌子和床,每次到马兰就住在教室里面。

邓小岚:也有急的时候,这儿的小孩学乐器没人督促,不像城里的孩子家长花钱让他学。比如第一次第一句学会了,我下次来想教第二句,第一句都忘了,得从头教。再下一次来,又忘了一半,再重新学。但走三步退一步这就可以,走三步退一步孩子总归在往前。

从五音不全到能完整演奏一个曲目,孩子们的成长蜕变让邓小岚有了更大的野心。为了让他们有一个对外展示自我的舞台,邓小岚主动联系电视台,为他们争取到了表演机会。他们的第一个舞台就在自家的村子里,观众就是他们的家人和从四里八乡闻讯而来的乡亲。

邓小岚:我想让他们也登上舞台,他们得多高兴,过去农村都是看城里人上电视,参加唱歌比赛,小孩子六一儿童节表演,他们会很羡慕。

记者:你一直在投入,物质上是没有回报的?

邓小岚:物质上不用回报。

记者:每次这么辛辛苦苦来图什么?

邓小岚:就图有更多的小孩儿能够享受音乐带来的快乐。

之后,邓小岚又带着马兰小乐队走出大山,走上更大的舞台。在音乐人阿里等人的帮助下,马兰的孩子们拥有了《美丽的家园》《心愿》《马兰童谣》等属于自己的歌曲。马兰村小学也有了全职的音乐教师和更多志愿者的加入。2013年,邓小岚发起“马兰儿童音乐节”,音乐节举办了四届,表演场地换了四次,邓小岚又开始筹划为马兰儿童音乐节修建一座永久性的舞台。马兰村南口,圆形的灰色舞台背靠青山、碧水环绕,远远望去犹如一轮明月挂在天空。这就是邓小岚筹资建造、2021年10月竣工的音乐谷,邓小岚为它起名“月亮舞台”。

记者:这是一个浩大的工程,大工程需要大资金,对于这样一位已经高龄的老太太来说,自己跑下来难不难?

邓小岚女儿 刘明明:这是我这段日子最伤心的部分,因为妈妈在马兰所有的难处所有的为难都没有跟我们提过。后来从她关系最好的老邻居老朋友听说,为了筹钱妈妈也特别为难,很多次掉眼泪,她想把北京她跟爸爸的房子押上去盖那个舞台。这些我以前不知道的,她对我们没有丝毫表露,所以我们也没能抚慰妈妈这份难过,我心里觉得挺遗憾的,好像妈妈只想留给我们快乐的部分。

2020年,阜平退出贫困县序列,实现脱贫摘帽目标。18年里,同样的音乐,同样的小岚老师,小乐队的成员却换了一批又一批,邓小岚带着孩子们一路走一路歌,最终踏上了北京冬奥会的舞台。

生于马兰 终于月亮舞台

为了冬奥会演出,邓小岚陪着孩子们集训了近4个月,但很长一段时间里,家人对此并不知情。

记者:你母亲没说过?

邓小岚女儿 刘明明:没有,一个是奥运相关的事情前期都还是保密。妈妈在外面密集地参加训练,春节前后也不能正常回家,自然也不能完全对家里人保密。那时候才悄悄跟我们透露,说保密,我们参加了冬奥会的开幕式。

记者:她当时是什么感觉?

邓小岚女儿 刘明明:她很开心,很骄傲,春节那几天按说是可以回家的,但是因为这些孩子们时间和安排上不来回折腾,留在这边过节。所以妈妈放不下他们,春节跟孩子们一起过的。

北京冬奥会闭幕后,在家没待上几天,邓小岚又去了马兰。然而这一去,竟成了永别。邓小岚去世后,家人决定把她安葬在马兰,安葬在晋察冀日报社革命烈士墓旁。79年前,邓小岚曾与他们生死相遇,如今,她将与这些前辈们再次相聚直至永远。

邓小岚女儿 刘明明:前一段家里忙着设计墓碑设计安葬流程,我们相信以妈妈的性格不喜欢沉痛的哀悼,所以有好几个唱歌的环节,包括马兰的孩子们跟邓老师唱歌,我们一起唱《如果有一天你来到马兰》,如果有一天你来到美丽的马兰,别忘记唱一首动人的歌谣,让孩子们知道爱在人间,清晨的花朵,永远的童年。

制片人丨刘斌

记者丨董倩

策划丨黄瑛

编导丨丁芳

责编丨王枫

编辑丨张宏飞

摄像丨王扬 王忠仁 高忠