陶光明教授展示团队研发的第一块无源降温光学超材料织物。

夜晚的武汉光电国家研究中心灯火通明。

□ 长江日报记者胡义华 通讯员石俊马 吴文君

4月14日上午,正在深圳出差的陶光明马不停蹄,会议间隙给学生打来视频电话,指导他们在位于武汉光电国家研究中心的湖北光谷实验室里,继续一项关于智能织物的新试验。

今年37岁的陶光明,是华中科技大学武汉光电国家研究中心和材料科学与工程学院双聘教授、湖北光谷实验室运动与健康智能化技术创新中心主任。

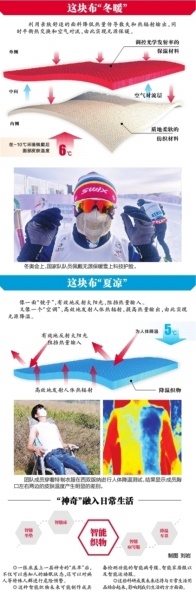

从“一颗聚合物颗粒”到让一块布“冬暖”“夏凉”,陶光明带领团队冲刺无源降温光学材料织物的研发,从“0”到“1”,从“无”到“有”,越来越多的成果通过转化来到大众身边。

眼下,运用陶光明团队成果,一种用创新织物材料制作,可以在炎热夏季为身体降温的衣服正在生产。

■ 一块布为人体降温5℃?

灵感来自撒哈拉银蚁的“抗暑毛衣”

今年3月5日晚,CCTV-10《科学动物园》节目播出专题《动物“服装”的奥秘》。其中介绍,中国科学家利用撒哈拉银蚁“银色铠甲”的仿生学原理,研制出了一种特殊面料——无源降温光学超材料织物,可为人体降温5℃。

这个科研成果,便来自陶光明团队。

烈日下的撒哈拉沙漠,中午的温度可以直接将鸡蛋烤熟。撒哈拉银蚁却可以外出觅食,因为它们身上长有致密而形状独特的银色毛发,像是穿着一件银光闪闪的“抗暑毛衣”,可以有效反射太阳辐射中的可见光和近红外光,并增强蚂蚁通过热辐射散失多余热量的能力。

“无源降温光学超材料织物,就是利用类似原理。”陶光明介绍,“在户外阳光直射环境中,我们往往会吸收大量太阳辐射,而人体热辐射可能并不足以抵消太阳光能量的输入,从而导致皮肤温度上升,就会感觉到很热。”

研发之初,陶光明考虑两点:一是能否通过一块布,阻挡太阳辐射输入?二是如何提高身体散热?团队脑洞大开,开玩笑说“最好的办法是背一块镜子和一台空调出去”。

一次次实验,一次次突破。3年时间,陶光明团队终于研发出无源降温光学超材料织物。当时正值11月,武汉温度偏低。团队的成员专门去到太阳光较强的云南西双版纳进行测试。

中午时分,参与实验的成员穿上左右两边分别是普通棉材质和降温材质的衣服。原定的实验希望可以进行3小时,但仅半个小时,成员就打算停止降温实验。

通过实时检测的红外视频,陶光明看到,实验成员胸口左右两边的皮肤温度产生明显的差别,左右冷热体感明显不同——降温材料有显著效果,实验获得成功。

至今,在陶光明教授的办公室,一直保存着第一次研发的织物,“虽然不是很成熟,但对我们来说,是很珍贵的礼物。”长江日报记者现场观察到,这块布肉眼看与普通的棉质面料无异,用手触摸,却十分柔软顺滑。

2021年,陶光明团队所研发的无源降温光学超材料织物这一标志性成果,在国际学术刊物《科学》杂志上发表,受到国内外学术界和产业界的广泛关注。

■ 保暖护脸装备助国家队征战冬奥会

-10℃环境佩戴后面部温度提高约6℃

有了无源降温的布,那么,是否还有无源保暖的布?比如说,冬季项目的运动员长时间进行户外训练,吸入冷空气,可能会损伤呼吸系统,有没有什么办法解决?

2021年7月,国家体育总局在得知陶光明团队的相关研究成果后,邀请陶光明等科学家到北京参加座谈会,研究运动科学领域的科技需求和服务事项。

此前,国际上还没有关于越野滑雪护脸装备的相关国际标准或建议。

新技术借不到、学不来,只能自己干出来。陶光明团队从新材料和新结构两方面入手,对无源保暖雪上科技护脸技术进行深入探究,挑战跨学科交叉的综合性和复杂性。

一系列“问题”摆在陶光明面前,怎么解决?无数次实验,反复与国家队的运动员、教练沟通,两个月后,无源保暖雪上科技护脸装备终于得以成功研发。在-10℃环境中运动的志愿者,佩戴上该装备后,可使其吸入空气温度提高约20℃,面部皮肤温度提高约6℃。这一成果在冬奥会上被国家越野滑雪队采用。

“我们团队研发的无源保暖雪上护脸装备,具有无源保暖、通气舒适、轻巧便携等特点。”陶光明介绍,这个装备通过局部微环境有效热调控,降低运动员在赛前热身或运动过程中面部、呼吸道损伤及低温带来的不适感,可为在严寒环境中着装轻便的越野滑雪运动员提供“快”而“暖”的无源保暖服务。

而后,团队对通气量和舒适性进一步改进,设计出满足寒冷环境中高速运动需求的各种款式的护脸装备。

近日,陶光明团队收到国家体育总局冬季运动管理中心的感谢信,肯定了团队为国家冰雪健儿征战冬奥会所提供的科技服务。

■ 上万个纤维力传感器嵌入

智能床能“感知睡眠”

2017年10月入职华中科技大学后,具有光学专业博士学位的陶光明,要研究布,涉及多个学科的交叉创新:物理光学、纺织工程、材料科学、计算机科学、生物医学工程和运动科学等,一方面需要加强自己的学习,另一方面,跨学科的合作也很重要。

在湖北光谷实验室运动与健康智能化技术创新中心,陈敏、周宁、侯冲、曾洪涛等不同学科背景的年轻科技工作者们通力合作,在智能织物等前沿领域攻坚,“能监测睡眠的床”,就是其中成果之一。

一张看似普通的床,在嵌入上万个纤维力传感器后,不仅可以感知人的睡眠状态,还可以对病人等特殊人群进行危险预警,未来经过改进,就可能成为具备心电、呼吸、血氧等检测功能的智能病号服、智能家居服等。

在研发过程中,作为临床医生,周宁对病人的痛点和医护的难点感受最为深切。他从多个临床场景中提炼出科学问题:医护如何在病人相对舒适和无感的状态下,采集到对诊疗有价值的心理、生理或者病理数据?而以智能织物作为载体的医疗装备,正好是解决该难题的一个方案。

陶光明和其他几位教授也发挥特长,在研发具有人体基础生理数据感知功能的智能床单方向共同发力。他们将上万个纤维力传感器以阵列形式嵌入智能床之中,使其具有低延时、高灵敏度的能力。

降温织物、智能坐垫、智能发绳、智能桌布、智能衣……如今,这块神奇的“布”,将在方方面面改变大众生活。陶光明说,人的一生,从呱呱坠地被襁褓包裹开始,一直到生命的终结,最为亲密也最不可或缺的可能就是纤维材料。从“布”着手,将会实现真正意义上的无感检测。

在各方努力下,目前,已经有十余家企业先后找到陶光明教授团队,寻求合作。降温衣服,正在和产业界深度合作进行批量生产。未来,在承担使命服务国家战略需求的同时,前沿科学也将逐步走进每个人的生活中。

记者手记>>>

如果不是采访,我对陶光明教授研究的“布”,不会留下深刻印象。因为无论外观,还是手感,与常规的布好像没有区别。

但,就是这种看不出异样的“布”,却满载“科技”的元素,又让我们看得见、摸得着、用得上。

走进陶光明教授团队工作的实验室,成员在忙碌,众人眼睛盯着正“躺”在设备中一块“纱布”的微小变化,高大上的实验室里,用科技创新编织“金缕衣”。研发出来的成果,经过转化应用成产品后,可以出现在每个人生活中。“老师现在带着我们做的研究,以后成果说不定能在商场、卖场里看到,说不定我的朋友也会穿上,他们也许不知道我在实验室第一个试穿,有意思吧!”陶光明的博士生吴嘉威笑起来。

而硕士研究生曾少宁,也在跟着导师陶光明做科研、搞转化的过程中,收获不少成就感。“不是仅仅局限于实验室,发几篇论文,而是将科研成果转化成产品,产业化,科技赋能产业升级,造福人类,这也是做科研的最大意义。”曾少宁说。

采访中,陶光明多次提到,光谷实验室跨学科的平台合作,也为科研成果从“实验室”到服务国家和产业需求提供了便利。从“被动研究”到“需求导向”,大家也在转变思路。

面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,科技创新需要更多从0到1的突破,也不能忽视打通最后一公里。从陶光明教授来到华中科技大学工作,武汉市科技局一直在“跟踪”他的一些科研成果,也积极帮助联系企业,让其科研成果转化落地实施,形成产业化。

过去一年,包括光谷实验室在内的9家湖北科研型实验室先后挂牌。在武汉,全市高新技术企业总数达到9125家,占GDP的比重达27.39%;科技成果转化平台、新型研发机构、中试平台等各类载体也在加快建设,高质量的创新成果正成为支撑湖北武汉高质量发展的关键力量。

从实验室走来,从论文中走来,加快将科技成果转化为现实生产力,科技成果也将更多地惠及人民的生产生活。

(长江日报记者胡义华)