长江日报大武汉客户端4月12日讯(记者周璐)纵贯新洲南北的倒水河烟波浩渺,河畔堤坡绿草如茵、防护林在雨后更显郁郁葱葱。我们难以想象,这幅壮阔的水墨画,是19万湖北水利人用两年的血汗“画”出来的。

徐木华站在当年曾参与建设的龙口大闸上。记者许魏巍 摄

位于新洲阳逻港区的倒水河畔,有一座特制的桥梁,它架设在倒水河的入江口,一边是清澈的倒水河,另一边是浩瀚的长江。大桥桥头,新洲区水务局的退休职工、倒水工程建设的参与者和见证者徐木华向长江日报记者介绍,这就是龙口大闸桥。“它是倒水工程的最大附属工程,倒水河从这里汇入长江。”

现今的倒水河。记者许魏巍 摄

“这里曾经是一座山,叫龙口坳。”循着徐木华手指的方向望去,我们看到一个小小的山头,“这是当年山头的一部分,当年的山头比这高,新洲人民将山劈开,劈成了一条河。”

是什么样的精神力量,能让50年前的湖北水利人劈山开河、穿湖筑堤,让河水改道,让高山低头,将危害人民数百年的倒水引入长江,让人民安居乐业?是什么样的精神力量让历史上的水患变成了水利,遇涝能排,遇旱能灌,旱涝保收,稳产高产,使拥有30万亩农田的涨渡湖区,从此变成鱼米之乡?

用7年时间创作30万字长篇纪实文学《倒水魂》的新洲作家李少武给了我们答案:倒水精神。

记者与李少武一起寻访当年参加倒水工程建设的英雄模范人物,以及为倒水工程建设献出生命的英雄后人,在英雄们战斗过的地方,从那些平静而朴实的讲述中,我们听到一曲曲英雄赞歌。

一场春雨让纵贯新洲南北的倒水河烟波浩渺,河畔堤坡绿草如茵,防护林在雨后更显郁郁葱葱。我们难以想象,这幅壮阔的水墨画,是19万湖北水利人用2年的血汗“画”出来的。

位于新洲区阳逻港区的倒水河畔,有一座特制的桥梁,它架设在倒水河的入江口,一边是清澈的倒水河,另一边是浩瀚的长江。大桥整齐平坦的桥面上,偶有车辆慢慢驶过。

大桥桥头,新洲区水务局退休职工、倒水工程建设的参与者和见证者徐木华向长江日报记者介绍,这就是龙口大闸桥。“它是倒水工程的最大附属工程,倒水河从这里汇入长江。”

“这里曾经是一座山,叫龙口坳。”沿着徐木华手指的方向望去,我们看到一个小小的山头,“这是当年山头的一部分,当年的山头比这高,新洲人民将山劈开,劈出了一条河。”

是什么样的精神力量,让50年前的湖北水利人劈山开河,穿湖筑堤,让高山低头,河水改道,将危害人民数百年的倒水引入长江,人民从此安居乐业?是什么样的精神力量,让历史上的水患变成了水利,遇涝能排,遇旱能灌,旱涝保收,稳产高产,使拥有30万亩农田的涨渡湖区从此变成鱼米之乡?

用7年时间创作30万字长篇纪实文学《倒水魂》的新洲作家李少武给了我们答案:倒水精神。

在收集创作素材的过程中,李少武发现一组惊人的数据,当年有19万人参加了根治倒水的战斗,全工地涌现出劳动模范700多人,先进单位300多个,先进积极分子10000多名,以及大批四好连队和优秀战士。是这19万人用鲜血和汗水书写了这部湖北水利史上辉煌壮观的篇章。

历史上倒水经常发生水灾,每到汛期,江水顶托,河水倒灌,淹没四周大量的农田和土地。1969年,新洲及举水、倒水、沙河三大河流的上游麻城、红安等县同时普降大雨、暴雨。倒水、沙河堤防受上游洪水影响,全部溃决,涨渡湖区及新洲大部分地区一片汪洋。根除倒水水患一直是沿岸人民群众的强烈愿望。

新洲曾是全国著名的产棉大县,但1969年因为水灾,粮棉双减。周恩来等国家领导人非常关心新洲灾情,在听取“撇倒入江”(将倒水引入长江)的解决方案后,周总理立即作出重要批示:“苦战两年,解决倒水问题。”

1970年6月,新洲拉开了苦战倒水河改道工程序幕。当时新洲总人口仅60余万,在“立下愚公移山志,喝令倒水入长江!”的铮铮誓言下,有13万人参加了根治倒水的战斗。很多家庭都是全员出动,吃住在工地。

倒水河下游改道工程得到了国家和社会各界的广泛支持。红安、麻城、黄冈、浠水四县人民先后组织6万余人支援倒水工程建设。所有参加倒水工程建设的人,无论老小,都称之为民兵。历经两年的艰苦奋战,倒水河下游改道工程全面完工,倒水从龙口汇入长江。

男同志做得了的事,女同志一样做得了

大渡民兵营一连“铁姑娘战斗队”。

在新洲区凤凰镇石板冲村一栋两层楼的新房里,我们见到了身板硬朗、双眼几乎失明的程杏梅婆婆,她曾是凤凰民兵团民主营七连女战士。说起当年参加倒水工程建设,程杏梅老人记忆犹新,脸上泛着自豪和骄傲,还是那句豪言壮语:“男同志做得了的事,我们女同志也一样做得了。”

程杏梅全家八口人。公公患精神病,婆婆年老体弱,丈夫在大队加工厂上班;四个孩子最大的8岁,最小的只有1岁,家务事靠她一个人承担。1970年11月,倒水工程全线施工,队里动员民兵参加大会战。程杏梅想起了旧社会地主戳瞎她一只眼睛和自己讨米要饭、做童养媳的苦难,心情久久不能平静。她向连队干部申请,坚决要求上倒水工地出一份力。领导和同志们再三劝阻,都没能动摇她上倒水工地的决心。

程杏梅说服了婆婆,安排好了家务,挑着行李同大家一道到了倒水工地。开始,连里安排她上土、挑土。干了一天,她嫌活轻了,主动要求去和男同志一样拖板车。她说:“男同志做得了的事,我们女同志也一样做得了。”

拖第一车时,别人只给程杏梅上大半车土。她一再要求把车上满,自己还去抱了几个大土渣放在上面。初次拖车挂牵引上坡,走起路来摇摇晃晃,她用力抓住车把,尽量顺着牵引绳往上走。突然,车钩被晃掉了,车子往下滑,把她倒拖了好几步。在一旁的男同志发现后,一个箭步冲上去扳住车子,要替换她拖上去。程杏梅不同意。她摆正板车,挂上牵引,终于运走了第一车土,心里十分舒畅。拖第二车土时,她自己拖车自己挂钩,不料碰到牵引绳的接头,手被划开两条长口子,鲜血直流。她怕别人发现了要来替换,抓了一把土按在伤口上,继续往前拖。就这样,她拖了一车又一车,坚持天天干。

有人带信到工地,说程杏梅的小儿子病了,家人要她回去照料两天。她坚持战斗没请假。第四天,家里托人带信说小孩病得很厉害,婆婆也病了,要她马上回去。连长也劝她回家看看。她毫不动摇地说:“我家左右隔壁的邻居会去帮忙请医生的。治理倒水是为子孙后代造福的百年大计,人人都在抓紧干,走不得。”

1971年春节休假,程杏梅人在家里,心却牵挂着倒水工程。正月初四,连队突然宣布她留在家里搞农业生产。她再三要求上倒水工地战斗到底。当天,她又挑起行李随大部队去了倒水工地……

倒水水利工程结束后,程杏梅因表现突出被评为劳动模范。

全家争着上倒水工地,实现“全家红”

三店街施庙村汤大毛回忆起当年参加倒水工程建设,一家人讨论的热烈场面似乎还历历在目。

那天晚上,父亲汤银山带回政府动员村民参加倒水工程建设的通知,一家人坐在一起,热烈讨论治理倒水的重大意义,准备参加倒水会战。父亲年近六旬,激动地说:“周总理指示,‘苦战两年,解决倒水问题。’这是党中央对新洲人民的关怀。我们全家一定要为治好倒水贡献一切力量……”

汤银山话音未落,三个儿子和一个女儿都争着要上倒水工地参战。

汤银山的老伴说:“你们爷儿几个既然都要去,就要干出个人样,争取在倒水战场都评上优秀。我在后方搞生产也要跟你们比一比。给队里放的牛我接下,保证养得好好的,你们放心。”

“倒水不入江,决不下战场!”汤银山带着儿女们奔向倒水战场。在战斗中,汤银山父子五人半年没有下火线。哪样活最重就干哪样活。排领导看到汤银山年纪大,不让他拖板车。他说:“我身子板强着咧,为了早日治好倒水,再苦再累我也要挺住!”

汤银山和儿女们在倒水工地英勇奋战,老伴在家里也不甘落后。她把接手的那头牛养得膘肥体壮,队里的轻活重活也抢着干。在向国家交售棉花时,她还组织了一支“婆婆队”,拿起扁担,高高兴兴地送爱国棉。

倒水工地优秀战士评比,汤银山及其四个儿女都评上了优秀。年终,生产队总评时,老伴汤婆婆也评上了“先进生产者”,实现了“全家红”。

王店坳工程胜利结束后,汤银山带着儿女们转战倒水入江口——龙口山坳。

丈夫倒下了,妻子带着儿子接过他的镐和锹

父亲刘火山牺牲的时候,刘水安只有15岁。

刘火山是张信民兵营五连连长。1970年12月1日,天还没亮,刘火山就带领民兵奔向工地。他使尽全身力气,把岩石一车一车地拖出坳口。在拖车途中,他发现新开的板车路有一段太窄,来往人车让不开,影响工效。

收工吃早饭时,刘火山脱掉外套,趁这个机会争分夺秒地抢修道路。经过一阵激战,路扩宽了。这时,准备放炮的号声响起,刘火山迅速往警戒线外跑。刚跑出警戒线,忽然“轰隆”一声巨响,意外发生了,一块飞石出其不意地击中了刘火山的背部。刘火山倒在了地上!

虽经紧急抢救,还是没有挽留住刘火山的生命。

刘水安还记得安葬父亲的第二天,母亲就带着自己,拿着父亲生前用过的镐和锹,走上了工地。母亲说:“要奋斗就会有牺牲。你爸生前没有完成的任务,我们要替他完成!”

后来,倒水工程指挥部发出了“向为治理倒水光荣献身的共产党员刘火山同志学习”的号召,刘火山的先进事迹在全工地十几万民兵中传颂。整个工地掀起了“学英雄思想,创英雄业绩”的热潮。

刘火山生前所在连队、张信民兵营五连指战员,以刘火山为榜样,个个干劲冲天。这个连的二排战士主动组成“刘火山战斗排”。女排长刘四伢抢干重活,打炮洞、撬石头,两手磨起血泡仍继续干。在她的带动下,全排战士斗志很旺。他们不怕石头硬、运距远,创造了每人每天挖运石头2.7方的纪录。

辛冲民兵营全体共产党员以刘火山为榜样,在倒水战场上英勇奋战。二连连长万耀华身患重病,坚持与战士们一起拖车。三连连长汪芝兰在0℃以下的严寒天气,打着赤脚下水搬石头。

高中生参加筑堤,以劈山开河的父亲为榜样

区水利局职工徐木华在退休前从事水利经济管理、水政水资源管理工作。参加倒水改道工程建设时他正读高一。1971年放寒假时,学校组织学生野营拉练,到倒水工地参加陶家大湖穿湖筑堤战斗。一个月的时间,人均每天要拖32车土,一公里路一个来回,一天七八十公里,直到陶家湖大堤腊月三十下午合龙。那天,在拖完最后一车土后,徐木华的脚后跟被村民的板车撞破了一大块皮,他用一块布片包着,跛着脚,拖着一车工具和行李,走了近七个小时,晚上七时才到家过年。

父亲徐昌斌是双河民兵营二连战士,一直是少年徐木华的榜样。在徐木华眼里,父亲拖车、挖土、打石头样样在行。1970年6月至1972年4月,徐昌斌先后参加了韩弄坳劈山开河和陶家大湖穿湖筑堤战斗。“父亲吃苦耐劳,做什么都干在前、走在先。无论是盛夏酷暑还是寒冬腊月,他总和青壮年民兵一道冲锋陷阵。”徐木华最遗憾的是,父亲牺牲的时候,他不在身边。

1973年6月,倒水附属工程涨渡湖排水港清淤工程开工。当时正值雨季,港(干渠)里水齐腰深,淤泥很稀,施工十分困难。徐昌斌在挖淤泥战斗中突发低烧,以为是普通感冒,仍带病坚持在齐腰深的泥水里干了两天,每天10多个小时,最终晕倒在工地上。战友们急忙用箩筐把昏迷不醒的徐昌斌送到汪集卫生院,最终不治,终年39岁。徐木华接到父亲病危通知时,是下午4时许,他正在20里开外的龙口大闸工程工地上劳动。放下电话,他立刻骑自行车往汪集赶,两小时后赶到父亲身边时,天已漆黑,父亲已与世长辞。

徐木华自豪地说,他们全家都是水利人,对倒水工程有深厚的感情。“妻子当年也在倒水工地参加战斗,后来进入水利部门工作,儿子也在区水务局工作了20年。”

接过父亲的接力棒,持续整治倒水河生态环境

倒水河道堤防管理段第一任和现任段长是父子俩。现任段长徐久军说,建设倒水工程时,他才6岁,印象中很少见到父亲。

双河民兵营营长、倒水流域管理段第一任段长徐细波(左)在倒水工地干重活。

父亲徐细波是双河民兵营营长,在倒水工地的一年多时间里,一直同战士们吃、住、劳动在一起。不论是三伏天,还是寒冬腊月,他从未离开过工地。拖车、挖土、撬石头、上土,徐细波都是抢在前面,拖最重的板车。

在韩弄坳劈山开河战斗中,徐细波带头挥舞大铁锤打石头,满手都是血泡。一天,气温高达40℃,徐细波因长时间在高温下劳作,之前腹部开刀的地方发炎了,疼得冷汗直冒。连长们知道后,要他回家休息、治病。但看到战友们正汗流浃背紧张地战斗着,徐细波咬紧牙关,忍着阵阵剧痛,一直坚持干到天黑。

陶家大湖大堤全长1830米,当年是穿湖筑堤,在湖道当中筑堤,湖道下面全是4米深淤泥,土完全站不住,白天战士们填的土,一夜之间在汪洋中全部消失。

在穿湖筑堤迎战塌方的战斗中,徐细波因长期劳累,导致胃病复发。胃疼导致他脸色苍白,头上豆大的汗珠直冒。然而,他忍着疼痛,一趟又一趟地拖着载满土石的板车,向塌方之地冲去。

1973年,倒水河道堤防管理段成立,徐细波被任命为倒水流域管理段第一任段长。然而,因为在倒水工程建设中拼命工作,徐细波的身体严重透支,3年后因病去世。

高中毕业后,徐久军接过了父亲的接力棒,从事水利工作。2004年,徐久军被任命为倒水河道堤防管理段段长,在任段长的几年时间里,他启动了倒水河综合整治工程,提出了保护第一、生态优先、以人为本等五大理念。从这时起,倒水河的生态环境整治力度一年比一年加大,倒水两岸的模样迅速发生着变化。

经过2年艰苦卓绝的奋战,倒水终于成功改道注入长江。沿河先后修建起3座大桥、1座大型节制闸、15个电力排灌站,构成了一张气势宏伟的农业水利网。倒水两岸的农田实现了旱涝保收,沉睡千年的涨渡湖也得到垦殖,扩大耕地8万亩。

时至今日,倒水河已经成了新洲人民的幸福河,其稳定的水岸线确立了新洲区发展的版图框架,奠定了新洲全区经济持续发展的基础。历经沧桑的倒水河不仅是防洪的屏障,还是一幅优美的山水画,彰显出新洲人民勤劳肯干、敢于创新的精神风貌,诠释着和谐、人文、生态的河道新理念。广大人民群众在奋战倒水的过程中涌现出来的“倒水精神”,永远彪炳新洲史册,照耀和激励后人前进。

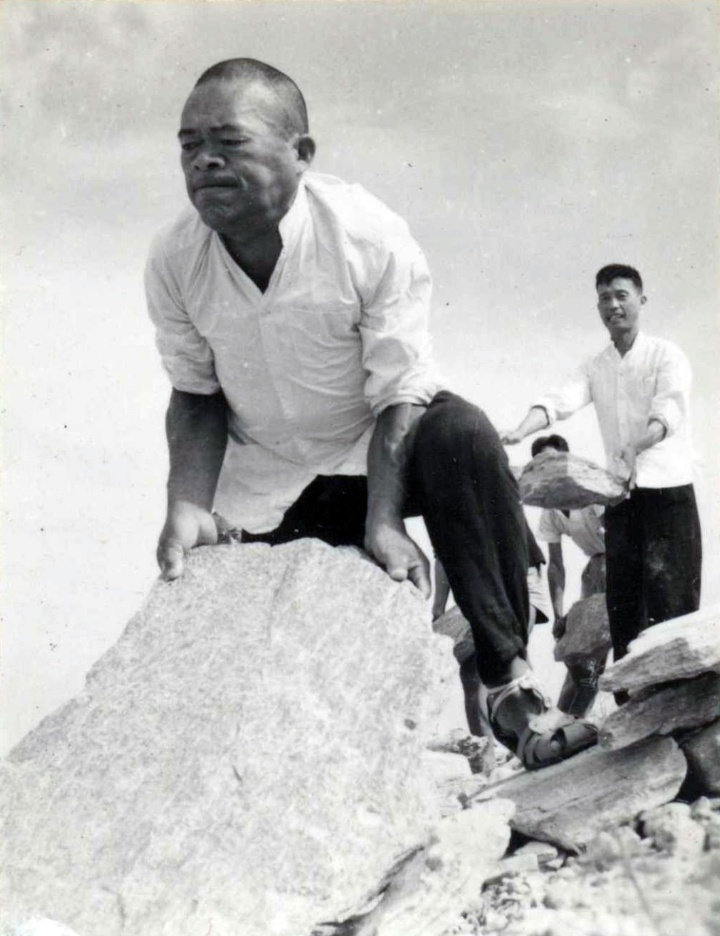

22红旗营民兵劈山开河。

数读倒水工程

沿河先后建起3座大桥

1座大型节制闸 15个电力排灌站

构成了一张气势宏伟的农业水利网

19万人参加根治倒水的战斗

涌现出劳动模范700多人

先进单位300多个

先进积极分子10000多名

他们用鲜血和汗水书写湖北水利史上辉煌壮观的篇章