饶浩功夫妻清理南桥杂草

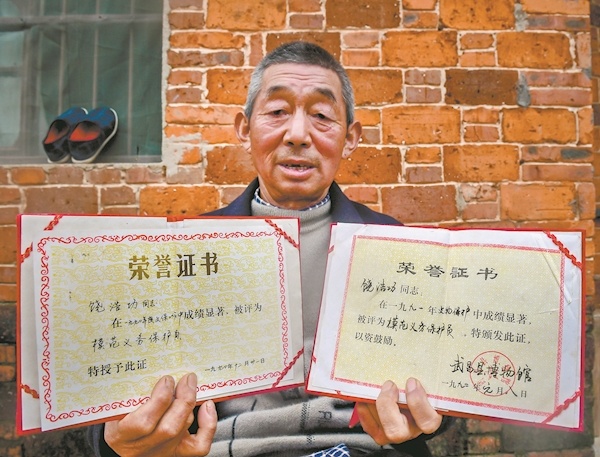

饶浩功展示模范义务保护员证书

□楚天都市报极目新闻记者 黄忠 通讯员 徐竞翔 梅旺 摄影:楚天都市报极目新闻记者 刘中灿

一溪流水绕村行,翠柳摇风百鸟鸣,青石板桥人迹少,山花烂漫处处红。在武汉江夏区山坡街陈六村大屋饶湾,一座始建于元代1349年的石桥栉风沐雨,至今保存完好,仍能通行。

这座桥名叫南桥,武汉江夏区博物馆馆长刘治云介绍,该桥有武汉第一桥的说法,是武汉地区乃至湖北省内现存年代最早且有确切年代可考的桥梁建筑,1989年被列为湖北省文物保护单位。

4月5日,极目新闻记者现场探访,追寻这座673岁古桥的故事和传说。

1

元代南桥宛如明月倒映水中

从山坡街驾车开上天子山大道,约十来分钟就能看到道路一旁,元代南桥的标志牌。连接南桥的小路劈山而开,附近村民说此路为近年所建,主要是方便游客参观。青石铺就的小路,径直前行约30米就是南桥了。

石桥静静地躺在长满庄稼、灌木与茅草的乡野中,给人厚重的历史沧桑感。桥面中间三十二块方形砖石整齐排列,连接东西两岸。从南桥所在的南桥港一侧远望,石桥拱洞呈半圆形,与水中倒影相连,构成一个完整的圆洞,远远看去如一轮明月倒映水中。

桥旁立着一座石碑,上书桥名和南桥简介。记者了解到,附近村湾的老人都喜欢来桥上散步,抚今思昔。不时还有摄影和旅游爱好者,来此拍摄小桥流水。

南桥港上,下游约20米处,已新建一座石桥,供人和车辆通行。一古一今,两桥遥望,时光荏苒,历史变迁,流水无言见证。

2

673岁的文保古桥仍可通行

武汉江夏区博物馆馆长刘治云对南桥颇有研究,在他和江卫华编著的《武汉江夏考古发现与研究》一书中,有一个章节专门介绍南桥。

刘治云介绍,南桥为单孔半圆形,全长36.7米,桥面中间宽6.3米,两端宽7.4米,桥拱跨度为6.9米,桥面距水面约10米,占地面积约300平方米。

“桥体建筑材料为凿磨规整的红砂石块砌筑,局部有少许的青条石修补。桥侧面用大小条石错缝平砌,内拱券全用花岗岩条石砌建。”刘治云介绍,两边的挡水护坡墙砌成“八”字形,每层条石均采用两横一致的“丁”字形砌筑方式,非常牢固美观。桥身中部用黄土及碎石块填实,桥顶用红砂石板铺砌成路面,“现在因为人迹不多,桥面上长有青苔和杂草,反而增添了南桥的年岁感。”

刘治云告诉记者,南桥券顶中部阴刻有“至正九年己丑春江夏南桥——力鼎”,一行十三字,楷书;桥西头南面镶嵌一块“康熙三十六年”青石碑。岁月侵蚀,这些字多已漫漶不清。

“从桥上的铭文看,南桥建造的时间为元末至正九年,也就是公元1349年,距今有673年历史。康熙三十六年,即公元1697年曾加以修葺。”刘治云介绍,在上世纪80年代时,南桥的桥面、拱顶、护水墙都遭到不同程度损坏,又分别在1985年、1994年、2015年进行了三次保养维修,至今保存完好,仍为南桥港两边村民的往来发挥作用。

1989年,南桥被列为湖北省文物保护单位。自那时起,江夏区文旅部门还安排了文物保护员进行看护。

3

传说当地富户花万两银修桥

乡野之间,为何有这么一座桥梁?江夏区山坡街文化站负责人陈汉水介绍,南桥古时是当地村民通往外界的必经通道,车水马龙,相当繁华。据传其前身是一座木桥,七百年前,南桥地区是水陆交通交汇处,是江夏、鄂州、大冶、咸宁生意人来往的主要商道。

“桥上过往客商络绎不绝,桥下码头每天停泊很多商船。”陈汉水说,由于客商多,小小的南桥地区街就热闹起来,有客栈、饭馆、杂货铺、茶馆等,成为繁荣的码头街市。当地还有民间传说,记载了南桥修筑往事。

据说,当地富商饶姓东山公经常在南桥茶馆里与客商闲聊修桥之事,和一名科姓客商很谈得来。于是就委托科某购买修桥石料,并交付一万两银子定金,双方约定第二年春送石科到此修桥,可到了第二年春,根本没看到科某的影子。原来,科某拿着银子做生意去了,3年后发财衣锦还乡,船至梁子湖中心,晴空突然狂风大作,湖面波浪滔天。科某大惊失色,跪在船头仰天而曰:“老天啊,救救我吧!我知道自己背信于朋友,发了不义之财,我一定会报答朋友的大恩大德。”随后,科某撞上船板昏迷,醒来后风浪已停息,于是他返乡后立即履诺,修好了南桥。

陈汉水介绍,上世纪中期,该桥所在处仍然人烟密集,有学校、庙宇、店铺等建筑。后来因历史原因和村民外迁,才变得冷冷清清。如今南桥成为孤桥,寺庙和茶楼早已归尘,只留下桥面上那条来往窑工独轮车碾压而形成的深凹痕迹,成为这段繁华历史的见证。

4

饶姓后人义务守桥33年

陈六村大屋饶湾今年70岁的饶浩功,是饶姓东山公的后人,一直守护着南桥。他说1985年南桥破损,当地文化部门出资修缮,他和另两名村民承接了修缮工作,在文博部门的指导下,整整几个月才完工。“当时是夏天,我们每天天刚亮就去桥上,很多石料垮塌掉入桥下的港汊中。于是我们跳入水中,将石头一块块摸出来,再相应地镶嵌入桥梁的缺损地方。”虽然时隔37年,饶浩功仍记得当初的修缮细节。

1989年起,饶浩功被聘为文物义务保护员,先后多次获评模范义务保护员。这些30多年前的证书,饶浩功一直当宝贝一样收藏。

“这桥是我们饶家先祖修的,作为后人,我一定要好好保护。”饶浩功告诉记者,他没事就去南桥附近转悠,除除杂草、清理垃圾,巡查安全,“很多人都知道这里藏着一座600多岁的古桥,节假日不少人开车来参观、钓鱼,我就要劝阻做好卫生、不要损毁南桥。”

“江夏是水乡桥都,据《江夏县志》记载,清代之前,收入其中的桥梁建筑有大小60余座,分布在古驿道与古航道的湖港汊上。通过第三次全国文物普查发现,不少已经损毁破损,目前江夏境内还有古桥36座。”武汉市江夏区文化和旅游局局长王太明介绍,它们见证了沧海桑田、城镇变迁。

随着岁月流逝,许多古桥渐渐失去功能,正淡出人们的视野。王太明对此表示,对于南桥等古桥,江夏文旅部门将加大保护力度,精心修缮。同时采取手绘画卷的形式重现南桥辉煌,留住江夏符号和古桥记忆。