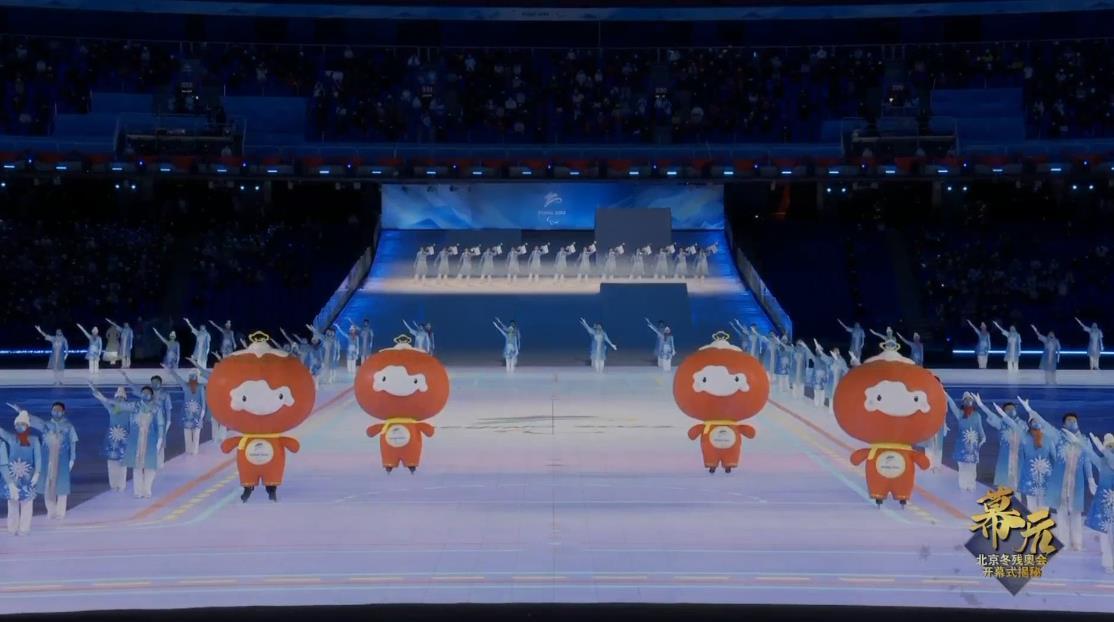

距离北京冬残奥会开幕式还有半个月的时间,参加开幕式的800名演员进行了场外合练,此时的鸟巢还在准备北京冬奥会的闭幕式。北京冬残奥会开幕式上,引导员将同样手持雪花牌入场。

引导员大多来自中国传媒大学与中华女子学院,从2021年11月开始,她们就在自己的学校进行训练。

引导员的雪花牌道具,北京冬奥会闭幕式还在使用,因此引导员们此时只能手持代用道具进行演练。

北京冬残奥会开幕式导演 沈晨:但是今天这个乱很正常,因为是第一次,没有今天的乱,后面的整齐就没有了。孩子还是不错的,包括引导员,我讲归讲还是不错的,只是要求她们更加好一点。其实更感人的是我们的残疾人。

合练之初,导演团队尝试选了三位残疾人来担任引导员,坐在轮椅上的黄思雨是2008年汶川地震的断腿自救女孩。

北京冬残奥会开幕式演员 黄思雨:我希望她们能从我身上学到我当年,2008年在别人身上学到的一些东西。

戴着假肢进行训练的胡月也是汶川地震的幸存者。

北京冬残奥会开幕式演员 胡月:这么多年来,我把假肢用得也非常的好,可以做一些运动,比如说滑板、跳舞,打乒乓球羽毛球这些都没有问题。这14年来可能也有一些当年关注我的叔叔阿姨、哥哥姐姐们,也想让他们看一下我现在的状态,我现在的生活方式。

来自辽宁的王蕾蕾是一名盲人模特,10岁的时候视网膜出现病变,视力逐渐衰退。

王蕾蕾的丈夫 艾义:她16岁就是职业模特,后来是因为眼病退到幕后。就现在她还在走,走国际时装周。

合练时,王蕾蕾担任的是中国代表团的引导员,每次训练都要根据身旁引领员发出的指令和手势来控制路线和步伐。

训练之余,王蕾蕾会在网上讲述自己的故事,用自己的经历来激励大家。

王蕾蕾左眼已经完全失明,右眼只有微弱的光感,几年前的一次经历让她渴望有一天能够在鸟巢实现自己的梦想。

一周后,王蕾蕾、胡月和黄思雨三位残疾人和北京冬残奥会开幕式团队进入鸟巢开始排练,王蕾蕾也在鸟巢举起了中国代表团的雪花牌。

北京冬残奥会开幕式演员 王蕾蕾:太大了,很空旷,让我感受到我好像很渺小,但是又自己内心里面还有一团火苗,就一直在想要熊熊燃烧的那种感觉。就像你忽然得到了一个你不可能得到的东西,总感觉就不太真实。我们周围走的时候两边都有标兵,他们一直都在喊“中国来了““中国加油”“姐姐加油”,心里面就挺感动的。

在随后的彩排中,在导演组的综合考虑下,决定将三位残疾人引导员调整到升旗仪式环节。王蕾蕾和胡月、黄思雨成为国旗入场及升国旗环节的合唱团成员。

王蕾蕾很快适应了自己在开幕式上的新角色,彩排结束后,出身军人家庭的王蕾蕾希望和国旗护卫队一起合影,留个纪念。

王蕾蕾的父亲曾经是一名军人,从小的教育使她对升国旗奏国歌有着更深的情感。

北京冬残奥会开幕式演员 王蕾蕾:我小的时候我爸带我去到的任何的地方,只要国旗或者国歌一升起一奏起来的时候,我爸马上就站一个军姿,然后就告诉我,你一定要抬头去看国旗。

升国旗时中国残疾人艺术团团长邰丽华将带领艺术团听障演员和北京联合大学学生一同用手语来唱国歌。

他们采用的就是2021年实施的《中华人民共和国国歌》通用手语版。

中国残疾人艺术团团长 国家一级演员 邰丽华:国歌这一块其实我们研究了三四年的时间,换一个词我们要研究很久,因为每个地方的打法都不一样。去年的时候3月1日教育部、中国残联、国家语委共同颁布了国歌通用手语的正式实施。那么现在我们打的打法是统一的。

中国残疾人艺术团团长 国家一级演员 邰丽华:我们都是一直在统一去练习,他们非常不容易,40多个聋人像一个人一样打手语,我感觉非常不容易,我相信他们今天晚上会给全世界的观众朋友们奉献最精彩的手语国歌,来表达我们对祖国的感情,对世界的欢迎,我心情特别激动。今天晚上我们一定加油。

对于王蕾蕾来说,今晚也是她在鸟巢的圆梦时刻。

北京冬残奥会开幕式演员 王蕾蕾:在梦里就是想过这样,无数次想过在当天演出的时候是个什么样的场景,然后没想到现在站到这以后,很期待现场的那种欢呼声。

北京冬残奥会开幕式演员 黄思雨:挺高兴的,一样的感觉很荣耀,荣誉感肯定就是直线飙升,就是那种感觉。

北京冬残奥会开幕式演员 王蕾蕾:我看不见这个世界,但我会让世界看见我和我的祖国母亲中国。

中国残疾人艺术团团长 国家一级演员 邰丽华:那么今天在这样一个国际的大舞台上,我们用自己的手语来唱响国歌,感动,非常无与伦比,非常激动,在这样的一个场合,我非常坚强有力。

北京冬残奥会开幕式上,来自中央戏剧学院的同学们要与4位听障演员一同参与会徽展示的表演。

黑虹是中国残疾人艺术团的手语老师。

中国残疾人艺术团 舞蹈指导 手语翻译 黑虹:在教的过程中,他们不经意间就建立了无障碍的这种桥梁,然后健全人也非常愿意去跟他们学手语,对于我们一线工作的残疾人工作者来说是非常欣慰,非常感动,因为看到他们每个人的脸上都洋溢着笑容,所谓的残健共融,我觉得可能就是说双方共同地包容,这种无障碍的理解和交流。

北京冬残奥会开幕式有30%的演员是残疾人,残健融合体现在了开幕式的每一个节目中。

会徽展示环节,是用戏剧表演的形式来展现残疾人奋进精神和对生命的渴望。这个表演中年龄最大的演员是72岁的夏伯渝,2018年他成功登上了珠穆朗玛峰,成为了中国第一个依靠双腿假肢登上珠峰的人。

残疾人登山家 北京冬残奥会开幕式演员 夏伯渝:过了这么多年我能亲自参加到奥运活动中来,尽管不是比赛,但是我能为奥运做点事情,我觉得特别荣幸。

北京冬残奥会开幕式导演 沈晨:它是非常强烈的一个带有戏剧质感的节目,往往是越真实的越生活化的原型状态,我们稍加夸张和稍加提炼,把它放在这儿,大家一下子就感受到了,去强调我们的温暖感,去强调我们的人文情怀,因为这个世界上其实最让人感动的是人。

残疾人登山家 北京冬残奥会开幕式演员 夏伯渝:演节目对我来说,搞文艺我是不在行的,我就想传递一种自信自强、永不服输这么一种精神,在世界人民面前展现我们中国残疾人的一种风采。

中国残疾人艺术团萨克斯演奏家 北京冬残奥会开幕式演员 王琦:其实我们每一个人心中都有一面会徽,就像我手上画的会徽一样,它很像我们汉字的一个心字,共同托起了我们残疾演员心中的一个梦。

在国际残奥委会会旗升起时,演奏会歌的是来自重庆特殊教育中心扬帆管乐团的44位视障孩子。

2月8日管乐团从重庆来到北京,准备接下来北京冬残奥会开幕式的合练。虽然已经来到北京,但是对于管乐团的孩子们而言,还是有点不敢想象自己会出现在北京冬残奥会开幕式的现场进行会歌的演奏。

扬帆管乐团大鼓手 陈浩屿:我都有点不敢相信了,因为这么重要的任务怎么会交给我们这支乐团呢。

扬帆管乐团首席小号手 王太樊:老师告诉我我要参加冬残奥会的开幕式,我反复跟他确认了很多很多次。

重庆特殊教育中心音乐老师 李沂念:以往来说可能起节拍,起了以后大家跟着音乐走就行了,但这一次确实难度比较大,我起了拍子以后,同学们速度不能有丝毫的偏差,不然就会出现升旗升完音乐没完,或者是相反的情况都是很大的失误,这是我们需要练习和克服的。

北京冬奥会闭幕式后的第二天,扬帆管乐团第一次进入鸟巢开始排练。

重庆特殊教育中心音乐老师 李沂念:全盲的同学感受会比较少一些,因为他没法通过视力去感受。低视力同学肯定进了场地会觉得这么大的体育场从来没见过,当我们给他说可以坐到七八万人的时候他们不敢想象。

扬帆管乐团首席小号手 王太樊:其实曲子不是很难,难的是我们要在室外寒冷的天气去演奏,估计那感觉就是冷到骨髓的感觉。

扬帆管乐团大鼓手 陈浩屿:因为第一遍大家都没有好好热身,有的人节奏快了,所以开头就是乱了一点。

北京冬残奥会开幕式导演 沈晨:他们也是第一次面对这么大的环境,音都找不到了,节奏也都找不着了,因为空旷。我说那不行,我们的孩子们,我们前面已经付出了这么多努力,我们现在面对的就是这么一个环境,虽然你们可能看不见,但是我们知道在这么大的环境底下,你们一定要团结成一个人,你们比任何我们讲的健全人心要安静,就在现场半个小时以后状态不一样了。

北京冬残奥会开幕式导演 沈晨:无论是语言沟通的障碍,还是我们天气环境的障碍,还有他们行动不便的障碍,其实对我们都造成了很大的一份压力。在排演的过程当中,他们也特别地努力配合我们,那个时候他们其实非常理解,这是我们共同创作的这个作品,没有他们的努力,我们不可能完成这么美好的这么一个记忆。

扬帆管乐团首席小号手 王太樊:有紧张,有激动,也有为我和我的同学们自豪。

扬帆管乐团大鼓手 陈浩屿:所有的镜头都会把我们吹奏的样子,还有我们面部表情着装这些都照下来,全都显示在电视上。我们的家人们看到我们这样的样子肯定会为我们骄傲的。

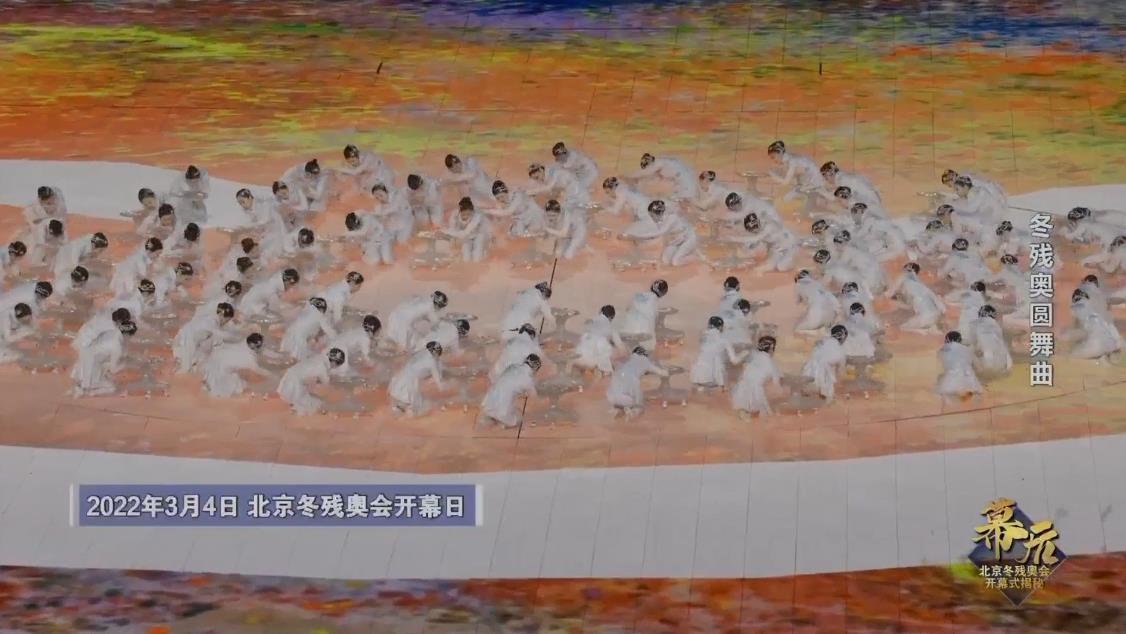

2020年年底,导演团队向中国残联汇报了北京冬残奥会的开幕式方案,在汇报会上,中国残联主席张海迪提出,希望有一个圆舞曲的文艺演出来展现残疾人在精神领域的追求。

北京冬奥组委执行主席 中国残联主席 张海迪:作曲非常重要,一个完整的流畅的大作品很重要。我们要找到人类内心相通的这样的东西,它可以是世界的。我觉得这个舞蹈中形成了这一个圆舞曲,叫冬残奥圆舞曲。

来自北京体育大学的40位同学与来自全国各地的50名听障演员将一同演绎冬残奥圆舞曲。他们每个人所代表的依旧是一朵雪花,在日常的排练中,他们之间彼此逐渐熟悉。

开幕式当天,90名演员身着雪白的服装,伴随圆舞曲的旋律,在鸟巢幻化成一朵朵闪亮的雪花,舞动出浪漫的冰雪世界。

北京冬残奥会开幕式导演 沈晨:开幕式整体还有一个非常重要的就是我们用了无数个同心圆,我们用了一个中国传统同心圆的概念,想表达的就是团结、友谊、平等、共融。这实际上是一个贯穿始末的视觉形象。

在北京冬奥会开幕式上亮相的雪花,再次用新的表现方式得以呈现。

点火仪式是北京冬残奥会开幕式上最重要的环节,2008年北京残奥会开幕式上,坐在轮椅上的侯斌点燃主火炬的画面成为了经典,这次北京冬奥会微火的概念将继续在冬残奥会开幕式上延续,点火方式也不改变,不过创意初期导演组就决定由一位盲人运动员来担任最后一棒火炬手,雅典残奥会和北京残奥会盲人跳远冠军李端成为最后一棒火炬手。

北京冬残奥会开幕式主火炬手 李端:其实要说也就是不到一周的时间才接到的任务,接到任务确实心里有一种就像又要回到赛场,又接到了国家交给我们的任务一样,又激动又兴奋,还有一些紧张。

14年前的北京残奥会李端在鸟巢夺冠,不过由盲人来完成最后的点火仪式,对他来说是第一次,对于导演组也是一个冒险的决定。

北京冬残奥会开幕式导演 沈晨:点火的方式是和冬奥会开幕式一样的,但是我们点火的运动员不一样,毕竟我们是冬残奥会,所以最后这一棒我们运用的是盲残运动员,历届残奥会还从来没有过盲人点火。

主火炬比普通火炬要重,天气预报说晚上还会有风,候场时的李端显得有些紧张。

李端将在引领员文畅的陪同下完成最后的点火,8名残疾人运动员火炬手将在场内进行传递。

第一棒火炬手是冬残奥会高山滑雪运动员刘思彤。

7位火炬手顺利完成接力,李端将在引领员的带领下完成最后的点火。

北京冬残奥会开幕式主火炬手 李端:作为火炬手非常激动,我也给我家孩子讲了很多,我说争取咱们一起携手共向未来。

北京冬残奥会开幕式主火炬手 李端:引导员把我带到指定地点。这个台子升起,升起之后就全交给我了。

李端需要先用手触摸到火炬的插拨装置,同时还必须将手中的火炬调整到正确的姿势,才能顺利将火炬插入。在找到插拨装置后,李端需要不断旋转手中的火炬,来找到那个可以顺利插入的位置。

在引领员文畅的帮助下,李端终于找到了那个正确的火炬插入点,用时1分06秒,李端终于完成了最后的点火仪式,同样的点火方式不同的感动,李端插入火炬的那一刻,也成为北京冬残奥会开幕式上最难忘的记忆。

北京冬残奥会开幕式主火炬手 李端:虽然盲人慢一点,但是我在用心地努力去奔着我插进去这个方向,去寻找插孔的位置,练的时候插的时候很顺利,但是今天那个时候我就发现底下插那个孔的时候比较涩,没有对准卡滑,所以说我就把手拿高移动了一下,找一找,找一找的同时,它底下那个边,因为看不着就得靠手和感觉,完了之后搭到了外面的边,就有一点更插不进去了,所以说我有的时候放到里边,它这个上头又有点偏,头比较重,完了之后我这手拿得稍微低了一点,然后它对上了以后往里插的时候,这个手就吃不上劲了,对始终没在一条线上。

北京冬残奥会开幕式主火炬手 李端:听着整个鸟巢的声音就像投入进去一样,还是很兴奋很开心。虽然我看不见大家,但是全世界都在关注着你,关注着中国,感觉作为残疾运动员,作为一个主火炬手,最后点燃主火炬,咱们能一起向未来,所以还是非常自豪的。