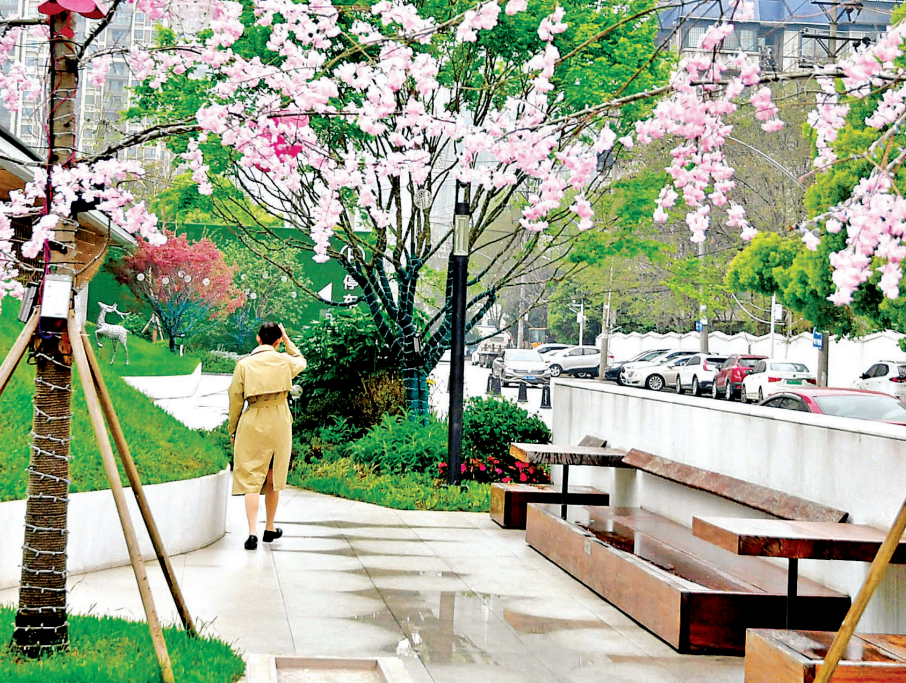

江汉区青松路旁花丛掩映中的休闲座椅。

汉江江滩的数字石凳。

□ 长江日报记者赵家新 尹勤兵

武汉街头,公共座椅悄然有了变化。

78岁的刘奶奶出门不再拎着小板凳了,她发现路边的公共座椅越来越多了;公共座椅的模样也多变起来,有市民看到,不少树穴、挡土墙、广场灯、护岸石都依势建成了公共座椅;在汉江江滩,编号“5201314”石凳成为打卡点,不时有人拍照留念……

连日来,长江日报记者探访市内大街小巷看到,可供市民休憩的公共座椅越来越多。

■ 树穴、挡土墙、护岸石,公共座椅模样多变

住在后湖大道一小区的刘奶奶今年78岁了,她腿脚不便,以前最多只能在小区里转一下,累了还要打开携带的小板凳才能休息。近两年,她发现后湖大道上修建了很多座椅。她开始走出小区,走累了就在座椅上休息一下。“很方便,大约50米就修了一个座椅,而且一直很干净。”

东湖高新区光谷步行街上布满了街头座椅,有的是围着喷泉的大理石台阶,有的是在扶手电梯下方利用空间做成的环形铁质座椅,还有的是随处可见的商家门口的一条条座椅。

武汉国际广场外的花坛边上也多了许多座椅,部分座椅加装了雨阳棚,市民可以在棚下喝喝水、吃点东西。

4月1日,记者探访汉口西北湖广场发现,这里的公共座椅模样多变——树穴、挡土墙、广场灯、护岸石等都可以是公共座椅。

每天工作之余,62岁的黄师傅喜欢坐在湖边亲水平台的六边形凳子上休息,“吹着风,看看湖,感觉特别舒服!”记者注意到,绕湖十几处亲水平台的这种六边形方凳,如同蜜蜂蜂巢或三或五,于不规律中透出一种特别的美。

记者走访发现,武汉街头借助花坛、台阶、矮墙等“依势建椅”已成为一种新趋势。

市城管委市政处负责人韩令介绍,从2016年以来,武汉市相继实施了中山大道、东湖绿道、黎黄陂路等街道改造工程,通过对街道空间、景观绿化、街道设施等要素的统筹设计,逐步增加街头休憩设施。

2019年,市自然资源和规划局、市发改委、市城建局、市公安交管局联合发布《武汉市街道全要素规划设计导则》,“活动空间”的重要设计思路就是要让市民能坐得下去、坐得舒适。

■ 编号“5201314”石凳成打卡点,公共座椅承载城市温度

4月1日下午,记者来到汉江江滩崇仁路段,入口处摆放着4个长条形的大理石凳,下面雕刻了几组数字:5201314(谐音我爱你一生一世)、1392010(谐音一生就爱你一人)、1314925(谐音一生一世就爱我)、0594184(谐音你我就是一辈子)……在雕刻了“5201314”的长凳上,一对情侣正在合影留念。

“每天都有人对这些数字好奇,在这里猜谜!”江滩保安周义雄表示,这些寓意着美好“爱情谐音”的长凳,已成为这里的网红打卡点。

公共座椅拓展市民活动空间的同时,也是城市温度的载体。

武昌区粮道街,坐在小区门口公共座椅上晒太阳的龚奶奶告诉记者,有了这些座椅后,她窝在家里看电视的时间少了,和街坊邻居交流的时间多了,“这人啊,心情一舒畅,身体的毛病都感觉少了”。

■ 专家:公共座椅新变化体现“以人为本”原则

“公共座椅应该是提升城市内涵的名片,在设计、安装的过程中充分考虑所在街区的历史文化,将自然景观、人文建筑有机结合,使公共座椅成为城市空间文化的传承者。”武汉市社会科学院哲学研究所王光艳博士建议,在公共座椅的建造过程中,可以强化公众参与,加强社会发动,动员引导企业和个人参与座椅设计设置和认建认养,进一步构建和谐的邻里关系,产生良好的社会效益。

华中科技大学建筑与城市规划学院院长李保峰则表示,武汉街头公共座椅的新变化,体现了现在城市设计和规划上“以人为本”的原则。“让更多市民能坐得下来,这座城市就更加有活力和温度。”

记者了解到,目前,全市的公共座椅因为分布地点和管理方不同,清洁维护的责任主体不尽相同。道路两侧由城管环保保洁部门负责日常清理,公交车站的候车公共座椅的日常管理则归属于武汉公交集团。此外,江滩、公园的公共座椅也有工作人员专门定期清洁打理及维护。记者就城市座椅维护与清洁问题致电城管、公交、水务及园林部门,相关负责人均表示,将加强对城市公共座椅的日常维护和清洁工作,让公共座椅能物尽其用。